聲明:本文來自于微信公眾號電商報(ID:kandianshang),作者:電商君,授權轉載發布。

內測圖文種草功能

電商時代下,網絡有如加冕的權杖,將昔日只能存在于貨架上的海量商品從線下搬至線上。

但伴隨著平臺中商品數量的爆炸式增長,看似自由的選擇偶爾也會變成一種甜蜜的負擔。

因為比起尋找的過程,人們更關注好的結果。

周末想要放松卻不知道該去哪玩?想要給朋友送個禮物卻不知道該挑什么?沒有模特身材如何購買適合自己的衣服?……

對于這些問題的答案,打開小紅書、微博等軟件搜索一下,無數條由他人真實分享的視頻、筆記便會映入眼簾。

當“種草”成為人們消費市場的重要一環時,如今發力“種草經濟”的平臺越來越多。

有報道稱,抖音于近期在其App 內,測試了圖文種草功能,該功能旨在直播、短視頻等種草方式外,新增圖文種草模式。

值得一提的是,抖音的種草內容和短視頻一樣,有相同的展示窗口,創作者在拍攝功能中選擇圖片創作形式后,即可發布帶有文字的圖片合集。

此外,該功能還支持添加話題標簽,用戶點擊標簽后跳轉至專題頁面,所呈現的圖文、視頻內容均與之相關。

同時,創作者發布的內容可以掛商品鏈接,這也意味著創作者可以依靠圖文種草實現帶貨變現。

本質上講,無論是短視頻還是圖文,都只是作為“種草”形式的一種,自帶社交特性的表達模糊了平臺、商家以及用戶的多方邊界。

這讓用戶作為消費者的同時,也可以通過分享自己的購物體驗、使用效果變身商品的推廣者。

從內容到電商,如今的抖音帶著“千億GMV”的暢想,在賽道上一路猛沖。

去年4月,抖音電商總裁康澤宇談起對于電商的定義時,直言:短視頻、圖文,都是信息的承載形式,這并不是最關鍵的。

最關鍵之處在于,能否主動幫助用戶發現其潛在的需求。

從“種草”到“拔草”

“如果消費者在購物過程中使用了社交媒體,那么他購買商品的可能性將增加29%,并且使用社交媒體的消費者比不使用的人會花更多的錢。”

談起未來的消費趨勢,被譽為現代營銷學之父菲利普 · 科特勒曾這樣預言到。

如他所言,在互聯網信息碎片化的時代,商品的信息伴隨著千萬條社交網絡傳播,人們通過相互“安利”、“種草”激發購物的興趣。

例如在豆瓣中有不少因為同樣的興趣而聚集在一起的購物愛好者,超七千個“愛化妝的美少女”、超6萬的“奶制品愛好者”,還有超8萬的“冷門好物挖掘者”……

曾有業內人士所言:“內容在前,電商在后。”社交媒體的快速成長幫助信息快速裂變,正如一個人每天從睜眼到閉眼要接收無數條新聞一樣。

激烈的競爭中,好的產品想要成為爆款,再也不能只是懷著“酒香不怕巷子深”的心理靜靜等待。

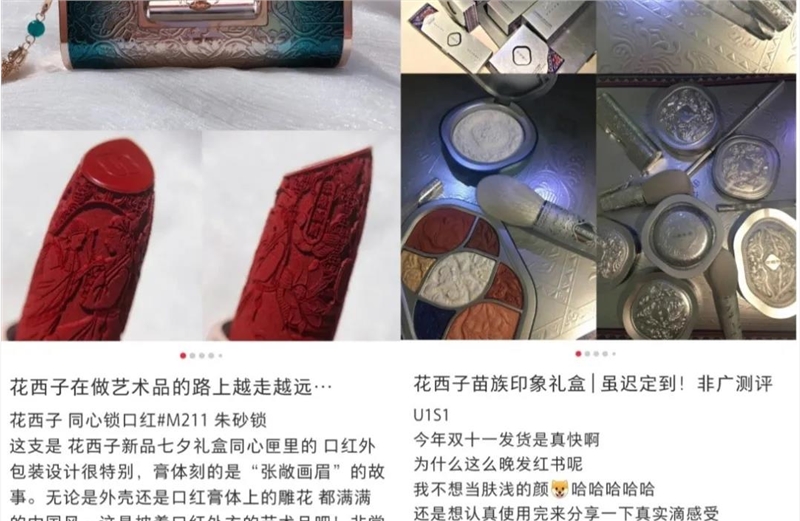

憑借著優質的內容營銷,誕生于2017年的小眾國產品牌花西子完成了3年銷量30億的銷售奇跡。

從不被熟知到火速出圈,花西子在走向大眾的路上將“種草”做到了極致,不僅與眾多明星、美妝達人合作,在小紅書、抖音等新媒體上持續安利,同時與李佳琦達成深度合作。

品牌刷足了存在感,也將“中國風”、“高性價比”等詞牢牢地“種”在了消費者的心中。

不過對于電商而言,無論圖文還是視頻,“種草”只是形式,激發用戶的購買需求才是目的。

但在如今的內容“種草”中,真正能夠打動消費者的決定性因素正在消失。

就像前不久剛因為“虛假濾鏡”陷入輿論的小紅書,網友紛紛吐槽平臺上的分享博主太虛假,自己看圖信以為真,結果趕到目的地才發現自己被騙了。

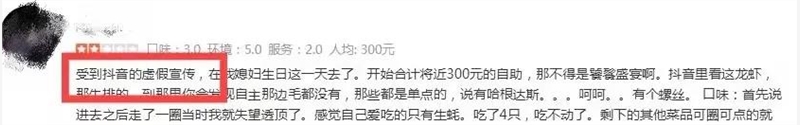

無獨有偶,在大眾點評上,也有用戶稱抖音虛假宣傳,自己看了短視頻去餐館打卡,結果卻發現現實與視頻根本不是一回事。

(圖源:大眾點評)

“多次踩雷后我算是長了記性,要是喜歡什么產品,我一定會去‘反向’搜索,找找吐槽帖、避坑帖,往往十件東西就有八件能打消想買的念頭。”

正如一位消費者所言,如今的平臺用戶,已經很難分清哪些是網紅博主真心實意的分享,哪些是“恰爛錢”的軟文推廣。

當分享者與消費者之間的信任失真,從“種草”到“拔草”也只是一瞬間的事。

更可恨的是,伴隨著“種草”經濟爆火,一條條文案代寫產業鏈隨之產生,只需幾十元,便可擁有與產品相關的數條好評推薦。

這也意味著,當我們在購物前想要先去網上看看評價時,可能從手中劃過的有關產品的所有好評都被人工制造出的“假象”。

各種充斥的虛假信息導致用戶信任危機,這顯然是任何一個“種草”平臺都不愿看到的事。

愈發激烈的角斗場

同樣在“種草”領域持續發力的,還有淘寶。

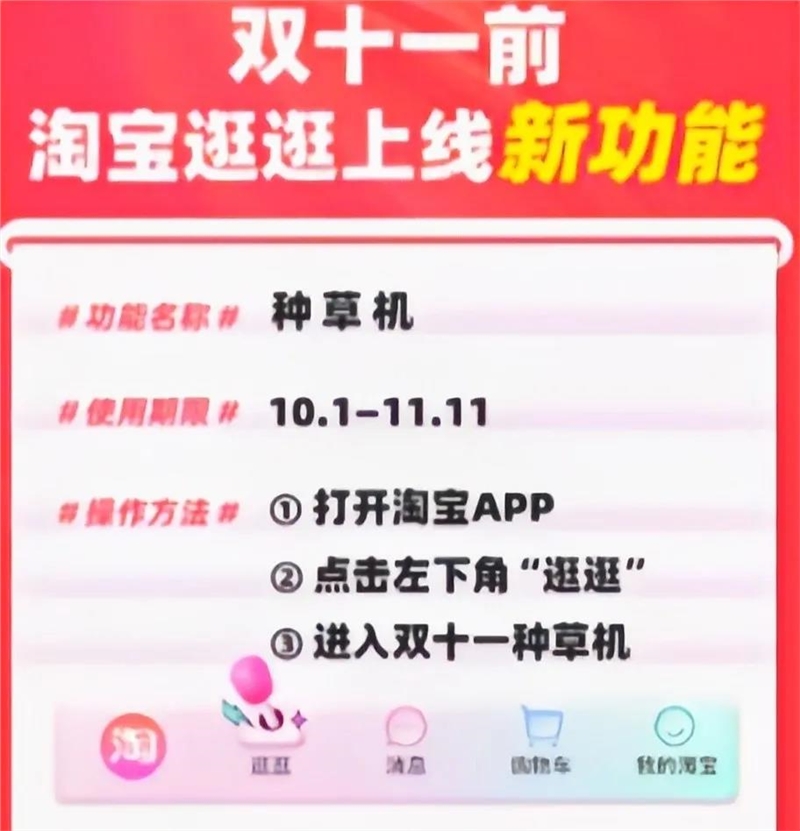

在2月推出以圖文和短視頻為主的內容社區“逛逛”后,為了備戰雙十一,淘寶又上線了一項功能——“種草機”。

據統計,目前已經至少有5000萬人在淘寶種草了自己的心儀商品。

不難看出,隨著“內容種草”與“電商帶貨”的融合不斷加強,如今的平臺是動作頻頻。

正如將種草功能從視頻擴大到圖文鏈接的抖音,去年一紙禁令,宣布第三方來源的商品不再支持進入直播間購物車,而抖音小店來源商品不受影響。

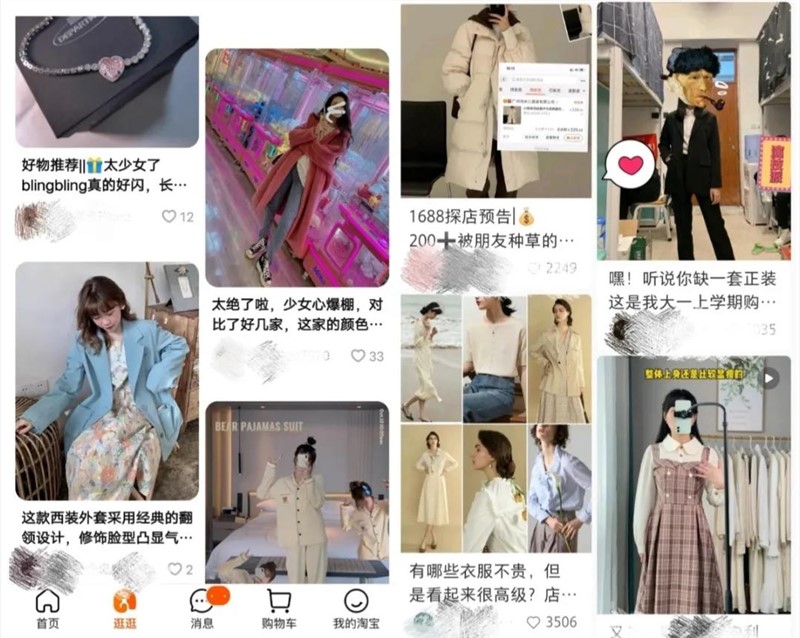

靠種草圖文收割超3億用戶的小紅書,也在前不久宣布嚴厲打擊軟文筆記,并表示切斷平臺與淘寶外部鏈接,打通小紅書站內的店鋪體系。

左為淘寶逛逛,右為小紅書

“現在的APP 越來越像了,電商平臺可以看直播做分享,社交平臺也可以搶優惠券購買商品……”

有一位網友無不感慨,隨著生態內容的不斷擴張,“內容+電商”幾乎已經成為行業內各大互聯網公司的歸途。

功能同質化的語境中,平臺有時也是一個品牌,讓消費者愿意舍近求遠花費更高的價格下單,這其中所容納的利潤與忠誠度,恰恰是品牌的價值所在。

正如2013年創立的小紅書曾憑借著源源不斷的優質圖文內容,成為年輕人生活方式的展示平臺,同時也是人們公認的“種草圣地”。

但坐擁巨大流量的背后,小紅書卻依舊沒有擺脫“前人栽樹,后人乘涼”的尷尬局面,仍有不少用戶在平臺被種草后,轉頭便打開了淘寶、拼多多。

無獨有偶,淘寶內容生態事業部總經理魏萌曾在會上說:“今年我們的工作重點就是圍繞一個中心化陣地淘寶逛逛,聯合首頁、直播、搜索、訂閱等多個內容場域,進一步推進內容化,讓淘寶更好逛。”

不斷在內容生態做加法,一位業內人士曾分析,這背后的終極目標,是想要通過種草這種形式,緩解阿里存在已久的流量焦慮。

多方競逐的角力場上,不同基因成就的不同平臺,終究是殊途同歸。