武術(shù)題材電影對武術(shù)器物層面的積極異化體現(xiàn)在了武術(shù)拳種、武術(shù)技擊、武術(shù)家形象這三個(gè)方面。具體為武術(shù)題材電影提高了傳統(tǒng)武術(shù)拳種的知名度;還原了傳統(tǒng)武術(shù)拳種的技擊特點(diǎn);樹立了傳統(tǒng)武術(shù)家的英雄形象等。

拳種是傳統(tǒng)武術(shù)的單位,亦是傳統(tǒng)武術(shù)的本體存在形式,中華武術(shù)通過不同地域、不同民族、不同門派的拳種展現(xiàn)出蘊(yùn)含不同技術(shù)風(fēng)格體系的攻防格斗技術(shù)。

拳種的產(chǎn)生一定程度上標(biāo)志著中華武術(shù)體系的形成,武術(shù)拳種的產(chǎn)生使中華武術(shù)的理論和技術(shù)體系從本質(zhì)上擺脫了原始的攻防格斗技能和軍事武藝,形成了有別于世界上任何一種格斗技術(shù)的文化形態(tài)。

傳統(tǒng)武術(shù)的傳承看重的是門戶,對于拳種的傳授不同于學(xué)校武術(shù)教育和社會(huì)武術(shù)組織,其無法做到大范圍面積的傳播,而是針對于建立在血緣關(guān)系的父子亦或“擬血緣關(guān)系”的師徒關(guān)系之上的宗族、門派內(nèi)進(jìn)行拳種的縱向傳承。

“形同宗族的一個(gè)個(gè)結(jié)社組織分布各地,形同父子的師徒們代代單傳。組織不同,師承各異、互相守密、保留保守、封閉不通,這是武術(shù)流派得以形成的原因”,但同時(shí)也是傳統(tǒng)武術(shù)發(fā)展到今天存在的弊端與結(jié)癥。

傳統(tǒng)武術(shù)拳種作為我國武術(shù)文化的瑰寶,代表著廣大民眾智慧的結(jié)晶,理應(yīng)秉持“從群眾中來,到群眾中去”的思想,成為人民百姓喜聞樂見的武術(shù),而不是受制于門規(guī)戒律、封建思想的約束,成為少數(shù)武術(shù)人的財(cái)富。

武術(shù)電影的出現(xiàn)開始讓傳統(tǒng)武術(shù)拳種走出“深山”“古剎”,走進(jìn)大眾的視線。電影這一傳播媒介的誕生,使得武術(shù)的傳播進(jìn)入了新媒體時(shí)代,平日隱藏在田野間、市井內(nèi)的傳統(tǒng)武術(shù)被搬上熒幕,以影像、圖片為表現(xiàn)形式的電影突破了文字的束縛,以電影人、武術(shù)人、傳承人的視角展示了風(fēng)格迥異的傳統(tǒng)武術(shù)拳種。

《少林寺》《葉問》《太極張三豐》《黃飛鴻》《霍元甲》《精武門》《蘇乞兒》等優(yōu)秀武術(shù)電影將少林拳、詠春拳、太極拳、洪拳、燕青拳(迷蹤拳)、醉拳等傳統(tǒng)武術(shù)拳種展現(xiàn)的淋漓盡致,其不僅展示了不同拳種的技術(shù)特點(diǎn)和風(fēng)格打法,也讓葉問、黃飛鴻、霍元甲、李小龍等具有代表性的武術(shù)家家喻戶曉,樹立了民族文化的榜樣和英雄形象。

武術(shù)電影對普及大眾對武術(shù)拳種的認(rèn)知具有較高的效益,一定程度上提高了傳統(tǒng)武術(shù)拳種在廣大觀影群眾中的知名度。

結(jié)果中顯示,通過觀看《葉問》系列電影,88.33%的觀眾能夠?qū)υ伌喝@一傳統(tǒng)武術(shù)拳種有一定的認(rèn)知,言明了電影這一媒介對于傳統(tǒng)武術(shù)走入大眾視線具有重要的推動(dòng)作用,視聽媒體的技術(shù)使武術(shù)從自己的小圈子走進(jìn)國內(nèi)甚至是國際人民的視線當(dāng)中,推動(dòng)了傳統(tǒng)武術(shù)的傳播。

其次,有少數(shù)觀眾存在對電影所表達(dá)的拳種認(rèn)知模糊,5.63%的觀眾認(rèn)為電影表現(xiàn)的是太極拳,3.33%的觀眾則認(rèn)為是少林拳,還有2.71%的觀眾認(rèn)為是醉拳。這說明仍有觀眾對傳統(tǒng)武術(shù)拳種的認(rèn)知受限,缺乏對傳統(tǒng)武術(shù)拳種的區(qū)分和判斷能力,傳統(tǒng)武術(shù)的普及工作仍任重道遠(yuǎn)。

技擊是武術(shù)的本質(zhì)屬性,任何一門傳統(tǒng)武術(shù)拳種都是圍繞著技擊而發(fā)展形成的,只是因人類群體居住的地域、環(huán)境、民風(fēng)、民俗的差異,以及創(chuàng)拳者的心得體會(huì)和對技擊含義理解的不同,使得不同拳種間風(fēng)格各異,呈現(xiàn)出百花齊放般的攻防特點(diǎn)。

這些內(nèi)容豐富,流派繁多的武術(shù)拳種,也像中華文化一樣,在其特定的社會(huì)與自然環(huán)境下產(chǎn)生和形成,并深深烙有鮮明的地域文化特征,所謂“南拳北腿”“東槍西棍”“少林武當(dāng)”等都是不同地域武術(shù)文化特征的真實(shí)寫照。

對于拳種的攻防特點(diǎn)而言,同樣是打,太極拳講究以柔克剛、以靜制動(dòng),“掤、捋、擠、按、采、挒、肘、靠、進(jìn)、退、顧、盼、定”等十三勢構(gòu)成了太極拳的基本骨架,八種勁法和五種步法暗合“八卦”、“五行”之意,太極重意不重形,追求以意運(yùn)氣、以意打人。

太極十三勢講求“粘連粘隨”“動(dòng)無有不動(dòng)”“彼未動(dòng),己先動(dòng)”,“后發(fā)先至”,擅用借力發(fā)力,將對手拉進(jìn),使其失重落空,避實(shí)就虛、趁虛而入,講求省力打人,力求以最小的力量追求最大的效果,以“四兩撥千斤”之勁法聞名于諸拳中。

太極拳的打針對的不單單是技術(shù)層面的搏斗,其技術(shù)動(dòng)作下隱含的是中國傳統(tǒng)的哲學(xué),藏陰陽、納五行,其拳理處處強(qiáng)調(diào)的是陰陽守衡,是虛實(shí)之間的轉(zhuǎn)換,落實(shí)在技擊上就是對出招的判斷和對戰(zhàn)局的把握,太極拳技擊法皆遵循陰陽之理,以“引化合發(fā)”為主要技擊過程。技擊中,由聽勁感知對方來力大小及方向,“順其勢而改其路”,將來力引化掉,再借力發(fā)力。

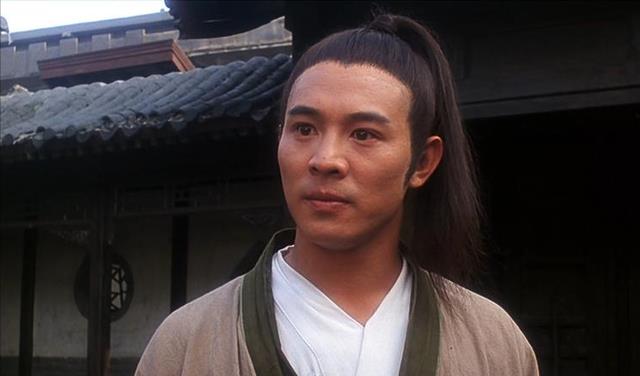

實(shí)戰(zhàn)講求主張一切從實(shí)際出發(fā),隨人則活,由己則滯。在《太極張三豐》這部影片中,由李連杰所飾演的張三豐一角極盡描摹了太極拳的攻防拳理與十三勢中勁法的運(yùn)用,也展現(xiàn)出太極拳所蘊(yùn)含的哲學(xué)拳理。

影片中對于太極拳技擊的描寫主要集中在兩個(gè)橋段:一是李連杰飾演的張君寶慘遭情同手足般的董天寶背叛,又因?yàn)樽约汉λ辣姸嘟耸浚阆萑肓睡偗偘d癲神志不清的自責(zé)之中。

影片的轉(zhuǎn)折點(diǎn)也從此走向高潮,瘋癲中的張君寶目睹枯樹又發(fā)芽、老人添新子,半時(shí)浮生夢、一朝頓悟明,明白了動(dòng)與靜、生與死、陰與陽之間的辯證哲理,順應(yīng)大道至德和自然規(guī)律,不為外物所拘,“無為而無不為”,最終到達(dá)一種無所不容的寧靜和諧的精神領(lǐng)域,這正暗合了太極拳中陰陽平衡的哲理觀念以及拳法有意而無形的特點(diǎn)。

隨后在影片中張君寶以捶打水缸中的皮球無果后,改為柔力按壓皮球悟出了太極拳中以柔勁借力打力之法,并以“四兩撥千金”之技法擊倒了此前全力都未曾擊倒的不倒翁,彰顯了太極拳看似綿綿無力,實(shí)則借力打力、無力勝有力的技術(shù)特點(diǎn)。

第二個(gè)橋段則在于影片的結(jié)尾也是該片的高潮,張君寶與董天寶的軍營演武場大戰(zhàn),這場打戲可以說是做到了對太極拳實(shí)戰(zhàn)技擊能力的一種高度理想化還原,李連杰對太極拳章法套路演練的高度熟練使其將太極十三勢中的“掤、捋、擠、按、采、挒、肘、靠”等八種勁法展現(xiàn)的一覽無遺。

太極拳的“擠”“按”“靠”等勁法以貼合實(shí)戰(zhàn)的方式打出來,盡管影片中的打斗動(dòng)作是經(jīng)過排練和借助威亞等條件所實(shí)現(xiàn),但其展現(xiàn)的雙方之間你來我往的攻防技術(shù)仍可以說明太極拳所具有的技擊能力,其動(dòng)作是嚴(yán)格依據(jù)實(shí)戰(zhàn)需要而設(shè)計(jì)。此外,影片還展現(xiàn)了白鶴亮翅、單鞭等經(jīng)典的太極拳架勢,讓人產(chǎn)生對太極拳強(qiáng)烈的認(rèn)同感。

除《太極張三豐》這部影片外,還有《太極》《醉太極》《武當(dāng)與太極》等多部以太極拳為題材而拍攝的電影,此類影片中或多或少都展現(xiàn)了太極拳獨(dú)特的技術(shù)風(fēng)格體系,讓觀眾在欣賞快意恩仇的武俠世界同時(shí)也領(lǐng)略到拳種的獨(dú)特技擊方法。