雖然娛樂圈里不乏好的作品,但近年來關于“爛片”的討論也不絕于耳。

其中有個問題是:“演員到底知不知道自己演的是爛片?”

曾有很多人說過,演員自己不知道。

因為演員事先看不到劇本,或者看到了也無法預計拍攝出來的后果等等。

總之,一句話,演員是不知道的。

但最近,演員郭曉婷的一次訪問則撕下了這層遮羞布。

那就是,大部分情況下,稍有分辨力的演員或者從業人員大概都知道自己拍的是不是爛片。

王晶曾經就說過,他曾受邀去看過一部電影。

看了不到三分之一的時候,他就知道這部戲不好了。

看的人尚且如此,演的人這不知道,大家可以想一下。

那演員導演們為什么要去拍爛片呢?

大概都離不開名利二字。

01、演員知道是爛片,但為名利就可以拍

演員寧靜現在雖然沒有什么太多的作品,但要是歸類的話,也算是實力派。

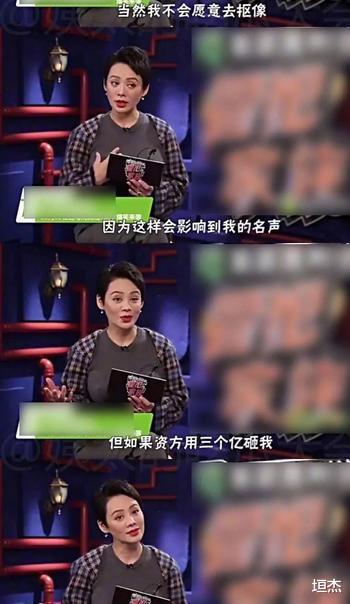

她曾說過,作為一個演員,當然不愿意不摳像或者其他,因為這會影響她的名聲,但如果導演愿意給她3個億,那就沒關系隨便摳。

雖然她說得很輕松,但這并非不可能。

畢竟在娛樂圈,一部戲給演員幾個億并不是罕見。

說到底,在寧靜這里,名聲比不過錢。

像寧靜這樣成名已久,積蓄不錯的的演員,都能放下身段,不講究,年輕的演員就更沒什么要堅持的了。

郭曉婷是童星,《仙劍奇俠》就出道了,和同齡的演員相比,還算是有名氣。

起點高,成名早,自己多少還是有點傲氣的。

有點藝術追求。

但遇到爛片,她也照拍無誤。

在拍攝的時候,可以完全不用感情。

只要按照導演的要求,再這個點,笑一下。

在到一個點,哭一下。

再找個地方,擺個姿勢。

最后,特技音樂一上,演員自己都不知道在拍什么,但成片就出來了。

“就像是在拍廣告,就是幾個畫面放在一起,情緒都是不連貫的,會覺得這是在干嘛啊。”

有人說,這是在拍攝時,拍攝之前她并不知道。

其實也是知道的。

因為在拍攝前,演員都會去試鏡。

沒有試上的就算了,但如果被劇組選中,同一個現場看看,在了解一下劇本,也就大概知道這個班底的水平了。

但她還是拍了。

終究對演員來說,最差的不是拍爛片,而是沒戲拍。

只是拍完之后,郭曉婷這樣稍有底線的演員會祈禱自己拍的那些爛片永遠不要被放出來。

但她們能做的也就是祈禱而已。

而且,她們自己甚至比圈外人更知道缺點。

濾鏡太大,人臉白得一塌糊涂。

不背臺詞,什么都用配音。

拍戲不用心,但營銷很用力。

因為這些都是他們實實在在自己做了的事情。

所以說,除了個別素養真的一般的演員,大多數演員都知道自己拍的是爛片。

當然,演員的委屈并不廉價。

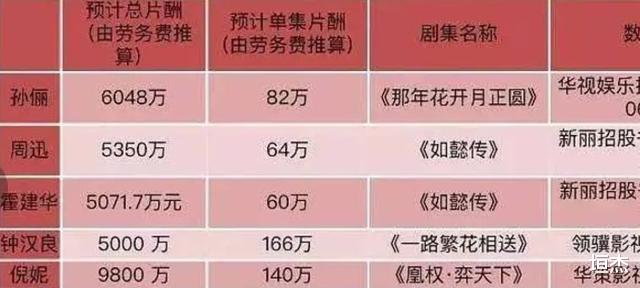

一線演員動輒上億的片酬已經不是秘密。

就是二線三線,一部戲也是幾千萬。

毛曉彤2017年還是五線開外的演員,沒有什么名氣,一部電視劇片酬的尾款就高達1250萬元了。

如果加上前幾期款項,一部拍攝周期3個月左右的電視劇,她到手的收入差不多2500萬。

其他演員的薪酬水平,大差不差大家也可以推斷出來了。

曾因為《天龍八部》成名的陳浩民,近年來拍了無數“爛片”。

被稱為“爛片之王”,但他毫不為意。

反而直截了當地表達了拍戲就是為錢的目的。

吳孟達也含蓄地說過,拍爛片有可能是對方的錢能滿足自己的需要。

和爛片一樣,還有演員上綜藝。

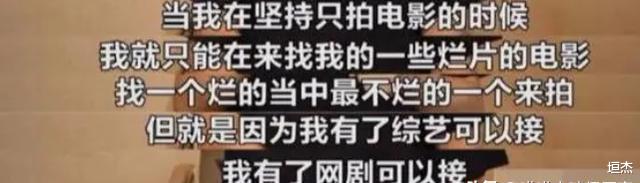

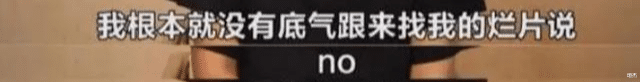

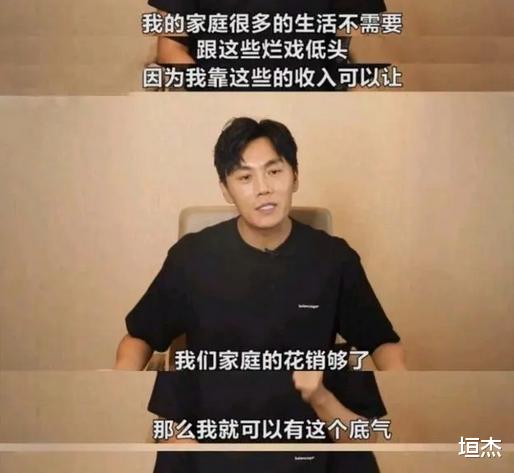

秦昊在表演上的口碑一直不錯,但他和其他以文藝著稱的實力派演員不同,他的綜藝上的很多。

因為他表示如果不上綜藝,他終歸也是要拍爛片的。

因為他要掙錢,要生活。

當上了綜藝之后,他就有錢,有底氣可以不接爛片了。

乍聽之下,這些演員說得都很有道理。

畢竟理想是要建立在生存之上的。

但是秦海璐曾經直言,演員真的不缺錢,即使如她這樣商業性不重的演員,一部戲也足夠老百姓過一輩子的了。

所以,演員就算不能說都很有錢,但也基本都在不差錢的范圍。

畢竟演員王傳君很誠懇地說:“我最窮的時候,卡里只有100萬元”的時候,才2006年。

所以,與其說演員是為了生存不得不拍爛片。

不如說拍爛片是實在給得太多了,他們沒辦法拒絕。

當然,有人非要說橫店幾千幾萬的臨時工群演也算是演員,那就有些吹毛求疵了。

但拍爛片僅僅是演員的問題嗎?也顯然不是。

畢竟,很多時候,演員也只是被動地決定自己演不演,而不能決定有沒有爛片。

演員能做到的,就是盡量讓爛片不那么爛,也就是所謂的“人保戲。”

客觀上來說爛片有自己的市場。

02、爛片哪里來?

有一部分爛片,是有人嘔心瀝血拍出來的。

屬于爛而不自知。

比如張翰的《東八區的先生們》。

雖然拍出來之后被群嘲,但張翰自己覺得挺好。

偶像劇演員出身的他曾對外說過,這是他多年的心血。

為了拍好這部戲,他大量地征集了90后,00后的意見。

但最終,拍出了一部油膩的標準中年男人審美的爛片。

但大部分是急功近利的作品。

市場上流行什么就拍什么,跟著潮流走,來不及對作品精雕細琢,一切就是為了趕個潮流。

《亮劍》火了。

各個抗日神劇就如雨后春筍一般出來了。

為了彌補制作上的粗糙,這些劇在情節上極盡夸張,為的就是吸引眼球。

一個土匪,騎著摩托車,拿著加特林,神氣之極。

賺足了話題。

仙俠劇火了,就一部接一部。

故事都大同小異,都是幾生幾世,神仙們什么也不干,就為了人間那點情愛要死要活。

不僅情節雷同,連服裝都如出一轍。

好幾部不同的劇,演員的服裝都是借著互相用的。

一眼看去和制服一樣。

不僅服裝雷同,連造型也大同小異。

女演員都是中分長發,白衣飄飄。

男演員不管美丑,都是龍須劉海。

即使特別不適合這個造型的陳偉霆,也依然如此。

從抗日神劇到仙俠劇,從現代小甜劇到懸疑劇,從刑偵片到軍旅劇,這樣的情況并不少見。

相似的劇情,相似的造型,不接地氣的劇情,其中有精品但爛片更多。

那么這些作品里的爛片有人看嗎?

不僅有,還很多。

是誰再看呢?

粉絲。

2014年前后,有一批藝人以唱跳偶像的身份出現在大眾面前。

和傳統的藝人不同,他們的作品重點不是影視劇或者歌曲,而是他們自己。

通常,他們都有姣好或者有個性的外貌。

有著敏銳的市場觸覺。

總是以光鮮亮麗的身份出現在公眾面前。

憑個人的魅力吸引了很多青少年。

而后,這部人群慢慢拓展,他們吸引的粉絲范圍也慢慢擴大。

他們的一句話,在社交平臺上會有上百萬甚至千萬次的轉發。

他們的宣傳照被粉絲當成珍寶珍藏。

他們什么都不用做,從某個意義上來說,他們就是粉絲們的“大眾情人。”

這些藝人,就被稱作流量藝人。

當然,很多流量藝人也有自己吸引粉絲的東西。

有些是唱歌,有些是跳舞,有些也演戲。

但說到底,粉絲愛的不是才藝,而是他們這個人。

他們唱歌,唱片就能在幾分鐘銷售幾百萬張。

他們在電視上跳舞,節目的收視率就能沖上去。

他們演電視劇,粉絲們就能一個人開著一堆手機和電視為他們做數據。

因為流量藝人粉絲巨大的購買力和自發的為偶像氪金行為,讓有流量藝人參演的劇天然就有了熱度和話題性。

這對制作方來說,是天然的優勢。

在過去的幾年,關注度高的電視劇,絕大部分都有流量藝人參與。

所以,在很多時候,與其說是流量藝人參演了一部作品。

不如說是為流量藝人量身定做了一部宣傳片。

很多時候,這些作品會直接綁定藝人。

形成“XX作品”的模式。

在這些作品里,流量藝人是絕對主角。

所有戲份都要凸顯他們的美和帥氣。

濾鏡開到最大,妝容不合實際,甚至有些時候不排斥徹底換頭的演員。

演的好不好不重要,只要他們在,就有流量。

雖然流量中也不乏用心工作好好演戲藝人。

但這種模式下就導致了一切唯“流量論”。

從片酬到制作全面向流量傾斜。

而導致其他重要崗位,如編劇、配角、道具、等等都沒有得到太好的扶持。

作品質量自然均衡。

更有甚至,有些流量拍戲,真人什么都不做,大部分靠替身,靠配音,自己只是露個臉。

這種情況下,能出精品的概率就更低了。

但正如上面所說,不是精品也沒關系,反正粉絲會買單。

對制作方來說,能掙錢又省事,何樂而不為呢?

03、怎么辦呢?

說到底,爛片的來源只有兩個方面。

演員演,制作方拍。

而這兩者的根本還是要賺錢。

賺錢無可厚非,但終歸這還是個行業,是份工作。

在賺錢的基礎上,演員稍微用點心,體會一下角色,自己稍微努力一下,不要跑步走路這樣的事都用替身,不要最普通的臺詞都用配音。

看到劇本好好體會一下,不要拍完了都不知道自己在拍什么。

而制作方更不要一味追隨市場到媚俗的地步。

不要為了省事而唯流量論。

真正的好作品,即使不跟隨潮流,一樣能有市場有口碑。

《山海情》一部戲,沒有流行的情節,沒有華麗的服飾,卻征服了一眾觀眾。

扮演水花的熱扎依、扮演德寶白宇帆一眾年輕演員也脫穎而出。

同樣,沒有什么流量,題材也不討好的《裝臺》。

一經播出,就橫掃了榜單,討論度不斷。

小制作的《開端》,主演趙今麥和白敬亭和流量沾邊,但都不是一線。

卻讓該劇成了年度爆款。

熱播的《昆侖神宮》主演潘粵明和姜超都是中年胖子,女主張雨綺也從來都不是一線明星。

如此種種不一而足,說明只要用心,口碑和市場都不是問題。

流量是吸引熱度的方式,但絕不是唯一的方式。

跟風是制造爆款的捷徑,但絕不是最好的方式。

演員演爛片是掙快錢,是在行業立足的手段,但不是也不應該是最有用的手段。

說到底,想要在行業里長治久安。

終歸是要尊重觀眾,尊重市場,尊重行業、尊重審美。

踏踏實實才能走的好,走得穩。