“沒有人永遠17歲,但永遠有人17歲。”

“愛對了是愛情,愛錯了是青春。”

相信大部分人對于這兩句經典名言都不陌生,而這些都出自于饒雪漫的青春小說。小耳朵、黎吧啦、莫醒醒、妖精七七、暴暴藍、優諾……這些書中的角色陪伴多少人走過了青春時光,她們仿佛就像班里的同學,見證著你的成長,卻永遠停留在青春那些年。而這些人物的創作者饒雪漫也見證了一代又一代的人成長。

近期,繼《左耳》《秘果》之后,饒雪漫最暢銷的作品之一《沙漏》終于宣布即將影視化,開始在全國范圍內甄選適合出演莫醒醒、米砂、蔣藍、米礫的年輕人。眾所周知,饒雪漫的作品離不開“女生”和“疼痛”兩個元素,她筆下的青春,鮮活中帶著一些肆意。在饒雪漫看來,青春并不是一條直路,會有分叉路,也會有小路和近路,還會有走不通的路,但無論你走哪一條路,那都是你的獨特的青春,勇敢追逐無所畏懼,才應該是青春最美好的模樣。

14歲開啟創作生涯

饒雪漫從小喜歡讀書,父親經常去文化館淘書回來給她看。在那個信息不是很發達的時代,縣城里書籍有限,缺書時,她覺得一本京劇知識都非常好看。14歲那年她開始嘗試寫作,第一個作品就得到了發表,那時,她收獲了人生第一筆稿費400元,而那時父親一個月的工資只有 90元。此后,饒雪漫開始了自己的寫作之路。

對于生活在四川自貢小縣城的她來說,寫作不僅讓她掙到了錢,也為她打開了一扇通往外界的窗戶。“可能在大部分人看來我的一切都很順,但其實從我發表第一個短篇文章到我的第一本小說出版,中間經歷了上百個短篇小說。”2004年,饒雪漫真正意義上的第一本小說《小妖的金色城堡》上市后就受到了很多讀者的歡迎。當時互聯網遠不如現今那么發達,大家喜歡一位作者只有通過寫信的方式來傳達,每天饒雪漫都會收到大量讀者的來信,由于信件太多,有時候還要用麻袋拖回去,“讀者們的信件讓我覺得很溫暖,也是因為有他們鼓勵,才讓我將寫作堅持了下來。”

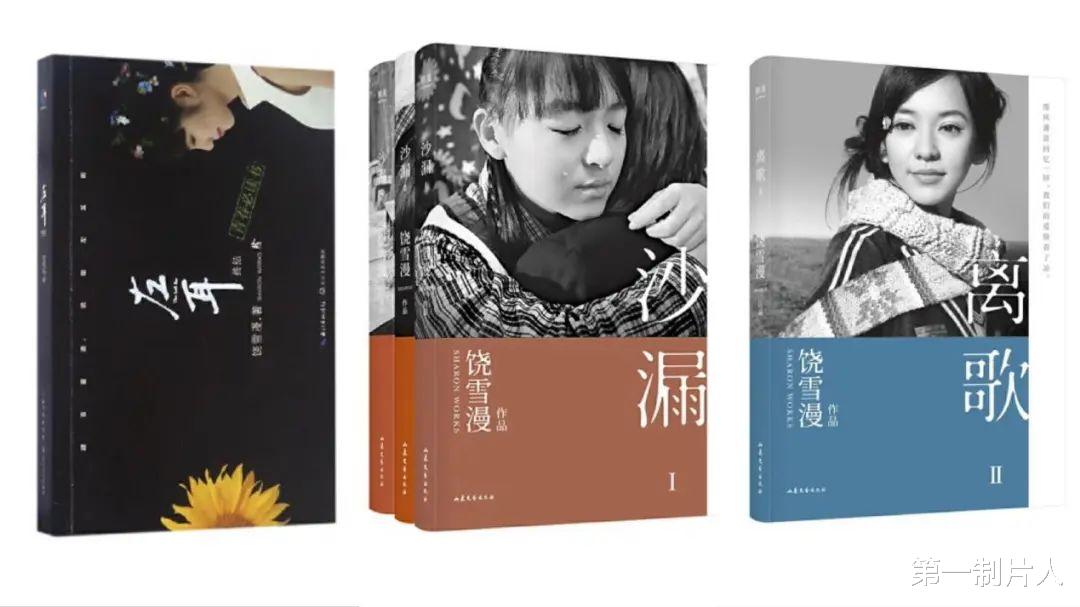

從《小妖的金色城堡》《校服的裙擺》,到《左耳》《沙漏》《離歌》《秘果》等等,饒雪漫陸續發表了50余部作品。這些作品中,《左耳》《秘果》都成功影視化,并收獲了不錯的票房成績。在所有小說中,饒雪漫表示最讓她印象深刻的小說還是《沙漏》,除了是因為這是她所出版的小說中最暢銷的以外,這本小說也是她孵化時間最長的。

早在《左耳》上映時,饒雪漫就對外宣布正在準備《沙漏》的影視化,可直到《秘果》《大約在冬季》上映后,《沙漏》都沒敲定拍攝時間。外界一直在追問,可饒雪漫卻不著急,“每一個作品都像我自己的孩子一樣,沒有準備好我是不會將它拿出來的,《沙漏》一直沒定是因為修改了幾版,我對劇本還是不滿意,現在劇本終于打磨到讓我自己滿意了,也是時候可以開啟這個項目了。”從《沙漏》公布的概念海報就可看出饒雪漫對細節的追求,“天一中學”、“藍色理想”、“饒記面館”瞬間將人拉進莫醒醒和米砂的故事中。

寫書很純粹,劇本需要平衡很多事

當年《左耳》電影有多火熱,張云龍、楊紫都曾去面試過角色,楊洋、馬思純、關曉彤、歐豪、陳都靈也因參演過該片提高了知名度,導演蘇有朋憑借該片提名臺灣金馬獎最佳新人導演,馬思純提名最佳女配角獎。對于自己第一次當編劇,饒雪漫說那是一個痛苦的回憶,“當時根本沒寫過劇本,對我來說很陌生,真的是摸著石頭過河。電影講究得太多了,比如多少分鐘你必須要有個高潮。再比如道具問題,可能你寫一個場景或者人物穿著打扮就是幾筆的事情,但落實到實際拍攝就不一定有這樣的地方或者衣服,寫作很純粹,可劇本需要平衡得太多了。”

從《左耳》拍攝到上映,饒雪漫與蘇有朋經常因內容、拍攝、宣傳等問題產生爭執,兩個要求完美的人,對作品都很執著,也正是這一次次的爭論和精益求精,才使得《左耳》在上映后飽受贊譽。饒雪漫坦言,自己跑到電影院混到觀眾群里看了好多次影片,為的就是想聽聽觀眾的反饋,在看到黎吧啦被車撞死時,她聽到有個觀眾在旁邊罵編劇傻缺,饒雪漫還跟人討論了起來,“我覺得只有你真的經歷這些,你才會知道劇本和觀眾的平衡點在哪里。”

饒雪漫表示自己非常在意書粉的觀感,她不想粉絲們對作品失望,以至于從內容、角色適配度等各方面都會進行嚴格把控。改編劇本難做,原創劇本也沒容易到哪里,相較于饒雪漫過去的作品,《大約在冬季》更加成人化一些,上映時在網絡上也引起了很多爭議,其中爭議最大就是男主齊嘯,一些年輕人認為齊嘯就是個渣男。對此饒雪漫也表示理解,“人在年輕時候沒辦法理解生活的殘酷,也無法理解一個男人在生活一地雞毛的時候,他是沒有辦法去談戀愛的。”

如今在電影行業,饒雪漫早已不是新人,從編劇到填詞人,后來又參與電影策劃、制作、發行。身份的增多也讓她壓力加大,“初入行時,無知者無畏,反而沒壓力,后來越來越焦慮,擔心的事情越來越多,做電影真的太難了。”或許這也是為何《沙漏》拖了如此多年的原因,小說是成形,影視是蛻變,如何才能將它蛻變成大家喜歡的樣子,這需要各環節都精益求精。

打造屬于“雪漫”的專屬標簽

從1986年收到第一筆稿費開始,饒雪漫的人生就緊緊地與創作聯系在一起,而她的創作生涯也都在訴說著與“青春”有關的一切。近些年,關于饒雪漫的作品有贊美,也有非議。贊美的是她對青春成長真實的臨摹,非議的是,她的作品一直圍繞著“疼痛”在書寫,過于執著破碎的青春。“沒有人永遠17歲,但永遠有17歲的人,我覺得青春本質沒有太多不同,我并不贊同一些網友認為很過時的這種說法,那它當年打動人的是什么呢?它一定有打動人的內核,比如友情、愛情、親情,在影視轉化的過程中可能會做相應的調整,但我還是覺得作品本身的內核對我來說是最重要的。”

其實認真閱讀饒雪漫的小說你會發現,在她的小說里破碎只是路途,大多結局都是溫暖的。小說里的人通過青春期的經歷,對于自己或者對于世界都有了更好的認知,這種自我認知的覺醒與年代無關,更多與成長環境有關。也正因如此,饒雪漫的書從不使用回憶體,而大多是以平等的視角,讓更多關注青春期孩子的成長以及敏感,“我一直想做的就是可以給青春期的孩子一顆止痛藥,有人叫我‘疼痛大媽’,我認了。我希望成年人可以真正站在孩子的視角,看待成長,看待他們的困惑,教會他們什么是愛,如何去愛,這才是我最終的訴求。”

在影視內容的呈現上,饒雪漫很在意作品味道的保留,從2014年的影版《左耳》開始,她的作品都是由她自己擔任編劇,這在IP改編劇中,可以說是難得一見。“如果由其他人來改,可能會是很賣座的影視作品,但可能就不是《左耳》,不是《沙漏》了,我還是希望對我的粉絲有個很好的交代,等這些IP拍完了,我的使命也完成了。”