有人說《狗咬狗》這部影片是對人性黑暗面的嚴重夸大,整部影片也確實給人一種暗黑、冷漠、孤僻和暴躁的感覺,然而導演制造這種暗黑、壓抑的影片效果,絕對不是為了夸大人性的黑暗面,其實導演有著更加大膽,更高層次的藝術目的。

相關電影:第3集!港影回憶:狗咬狗的壓抑感令人窒息,兩個人性的善惡相互碰撞#香港經典電影 #電影解說 #驚悚懸疑

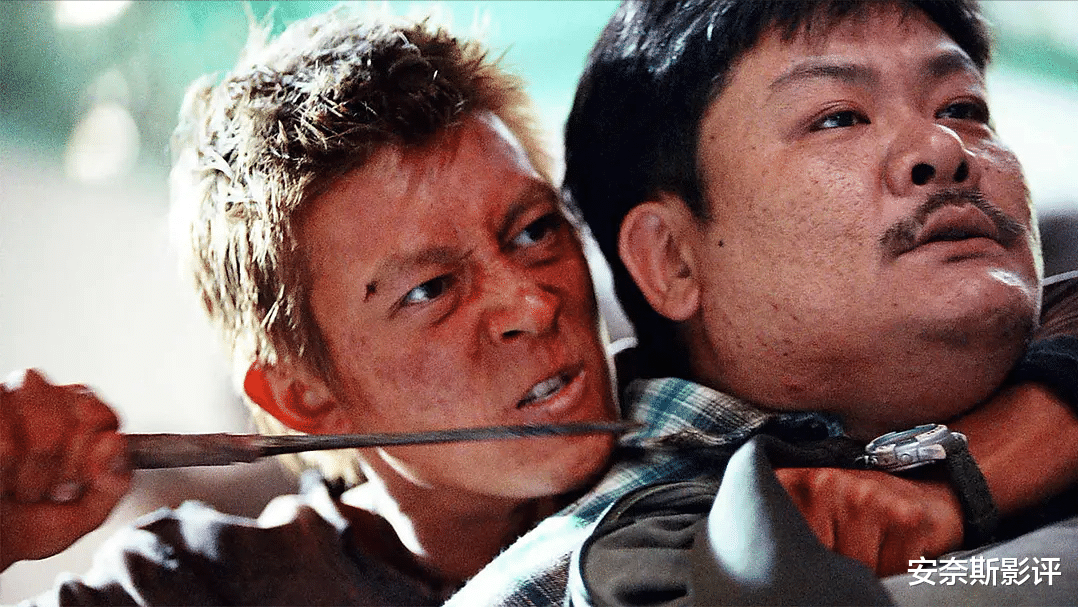

大家好,我是安奈斯。在城市里一處昏暗的燈光下,一位來自柬埔寨的冷漠殺手,正用他死寂麻木的眼神打量著這座喧鬧陌生的城市。導演用這種極端的人物及環境的刻畫手法,最終會將人性引向一個極端,并在極端中告訴我們影片的本質內容。

暗殺,極端的惡,以及背后的極端故事。

首先,影片的導演鄭保瑞也確實是個狠人,故事開篇便安排了一場看似簡單、粗暴,實則粗中有細的暴力暗殺。

例如陳冠希飾演的殺手,走進暗殺對象所在的餐廳之后,不動聲色地環顧一周,發現目標還沒有出現之時,淡定的找了一個空位坐下來等待,并且在等待之前還點了滿滿一桌食物,風卷殘云般的享受著美食,每一個細節都透露出殺手本能的冷靜和惡狗般的生活習性。

導演用這種粗中有細的人物刻畫,成功地營造出暗殺前的恐怖壓抑氛圍。在暗殺結束的時候,殺手再次將食物順勢放入嘴中的那一刻,導演要表達的極端情緒終于像海嘯一樣撲面而來,由此順勢讓我們看到了極端的惡背后的極端故事。原來,如此冷血的殺手,是柬埔寨的不法分子從小訓練的殺人機器,這種已經變成本能的極致的惡,將在特殊條件下激發出一種曾經被扼殺的,被深藏心底的善念。

拯救,極端的善,以及背后的根源和末路。

其次,在這個不起眼的垃圾堆旁的小屋里,發生著不可思議的極端人生,充分展現了導演對整個故事的細節把控。

從一件不起眼的小事入手,卻能順其自然地使極端的惡轉化為極端的善。為什么這件小事能夠觸碰到一個冷漠殺手內心的那一點點善念呢?

當然是這個輕微智障 少女孩的悲慘遭遇,也只有這種能夠引起殺手共鳴的悲慘遭遇,并且既輕微智障,又弱小的女性角色,才能讓極端冷漠的殺手暫時放下心中的屠刀,暫時放松戒備的內心被激發出那么一點點善念。然而這樣的一點善念仍然逃不出“極端”的范疇,極端便是末路,無論善與惡,這應該是導演最終要表達的主旨,也是影片對人物內心及環境氛圍等表象,運用極端手法進行刻畫的本質內容。

新生,極端的善惡交鋒,碰撞出影片的本質內容。

最后,導演必須將極端情況下的末路展現出來,這將是怎樣的一條末路?還會有誰走上這條末路?這將是影片矛盾沖突的關鍵,將把影片推向末路高潮。

這是一個被誣陷跟黑社會有染的小警察,他的內心藏著憤怒,他的情緒很容易失控。在追擊殺手的過程中,當他的同事在他的面前不斷慘死,而那個冷漠的殺手卻依然逍遙法外的時候,他內心最后的防線終于像山洪一樣決堤。

這絕對是導演的大手筆,用層層遞進的壓抑情緒,終于讓李燦森飾演的這個小警察一步步走向自我毀滅的“惡”的末路。而在影片的另外一個平行時空中,由陳冠希飾演的冷漠殺手,已經跟輕微智障的女孩互生情愫,并順理成章地帶著心愛的女孩逃回了柬埔寨。

導演用這種極端反轉的兩個人物的改變,當然不是為了改變他們的命運,更不是對善惡失去了判斷能力。當如此極端的兩個人再次相遇的時候,我們會發現,在兩個極端的善惡交鋒之中,一切的假象都被極端的情緒撕得粉碎,再次重申了影片的主旨:極端就是末路,無論善與惡,只有新生才能救贖一個極端的人。影片終于用極端壓抑的表現手法,告訴了我們它要表達的本質內容,這是港產片中少有的電影類型,導演的大膽嘗試,以及影片中陳冠希成功轉型的演技的爆發力,都使得這部影片成為香港電影的新浪潮。

結束語:

港影回憶錄第三集《狗咬狗》,劇情的壓抑感令人窒息,極端的善惡相互碰撞,影片要表達的本質內容是什么?安奈斯影評,一個真正的影評作者,專業解讀影片的隱秘,情節解密,細節剖析,帶你三分鐘體驗電影本質的快感。點個關注,見證我的成長,其他小伙伴如果還有什么好看的電影,請在評論區文明留言、討論。