2019年,韓國ChannelA推出《Good People:新職員誕生記》后,職場觀察類節目就成了國內職場綜藝的主流模式。并在接下來的幾年內不斷通過選擇新行業和新選角,進行模式的突破和創新。

在嘉賓選擇上,《令人心動的OFFER》《閃閃發光的你》《初入職場的我們》都以應屆生為節目觀察的主角。

而《躍上高階職場》敏銳地察覺到30歲職場人面臨的職場關鍵期,因此聚焦這群“輕熟齡職場人”,講述他們突破職場瓶頸的全新真人秀故事。

面對“高階職場不夠高階”的質疑,這次我們試著討論一下,如何增強“高階感”?

高階VS新人,全新的職場故事

選角上,節目從30+職場人的痛點出發,每個嘉賓都是強標簽、強話題。

資歷夠了能力卻沒夠,面對更年輕更能卷的新人,“前浪”如何自處?

包子與妙妙就是這樣一對關系。28歲的妙妙是天才型選手年少成名。初入職場2年,就已經拿下戛納金獎等國際重量級廣告大獎。

35歲的包子工作12年卻不上不下,幾次三番被領導評價“工作10年還不如進入職場2年的新人,是不能接受的。”

在“反內卷”上,節目組安排了二胎媽媽八月,她堅信有生活才能有創意,不熬夜不加班,11點前一定睡覺。

整頓職場的話題上,江小龍就是30+職場人嘴替,面對不配合的甲方爸爸,直接做了個PPT教甲方做人,將領導LEONG驚得頭皮冒汗。

當“降本增效”成為主流,30歲失業打工人如何自處?節目組安排了剛剛經歷裁員的程依秋,展現失業職場人尋求出路的心路歷程。

不同30歲職場人的標簽,讓不同痛點在節目進程中自然發酵,也讓觀眾找到自己的“命運共同體”,進而代入節目進程沉浸式追劇。

從實習生到高階職場人的人群差異,也為節目任務設計帶來更多可能:30歲職場人具備的工作能力,讓節目任務設計可以更具真實性,從而展現從未發掘過的職場側面。

實習生工作往往都是整理資料等基礎工作,枯燥乏味。受制于實習生的工作能力,實習生職場綜藝更像“模擬職場”。《令人心動的OFFER》中,實習生們經手的案件是模擬的,面對的取證現場是模擬的,法庭出庭也是模擬,更不用說辯論賽這種觀賞性大于真實性的職場任務。

這種虛擬任務一方面可以提升實習生節目的可看性,但另一方面也削弱了職場故事的敘事空間。大部分時候,實習生們如生活在架空的烏托邦中,被導師和節目組狠狠保護著。

而《躍上高階職場》則在考核任務上有了“躍升”,更多的真實工作被融入節目中。

第一期選手們接到Brief,需要與甲方圍繞Brief中不清晰的部分直接溝通對接;第二期根據某汽車品牌需求,策劃TVC創意和拍攝腳本;第三期比稿,需要為美團買菜和惠普電腦市場部,定制不同的創意方案。

當選手參與真正的工作中,節目就得以呈現一個更真實且復雜的職場關系。

很多實習生職場綜藝中,職場關系基本被簡化得只剩下實習生和“帶教導師”兩個身份。而這段關系是充滿著理想主義的。帶教導師是受到絕對尊敬的存在,而導師對實習生,“帶教”超越了工作,師生關系超越了上下級。

《躍上高階職場》中,領導與嘉賓之間的相處風格雖然各不相同,但都以職場上下級為基礎。

這其中,有不茍言笑的嚴厲老板,是傳統高壓的上下級關系,如Beck會對下屬直言“這個是我在BBDO看到的最丑的PPT”。也有領導與選手相處更像平等的合作伙伴,如小龍和領導LEONG,LEONG自由對話的領導風格,讓選手能說出“你還沒有贏得我的尊重”的直球發言。

而在職場的對外關系上,極具話題的“甲方”和“乙方”微妙關系,也在真人秀中還原。

甲方客戶因為臨時更換團隊感到不滿,咄咄逼人地向剛剛接手的新團隊質問“你們懂不懂這個東西?”

當下屬工作不給力,甲方直接電話CEO抱怨“三分的方案你就拿來給我?”,而CEO也只能連聲道歉,讓觀察室的楊天真都忍不住嘆氣:“其實老板就是最大的客服。”

當然綜藝不可能像紀錄片一樣呈現絕對的真實。但《躍上高階職場》在呈現還原職場這件事上,已經向前邁了一大步。

高階職場人變實習生PLUS版?

盡管《躍上高階職場》請來的都是有能力也有資歷的熟齡職場人,但很多時候,冷眼依然感到疑惑:為何節目中高階職場人的表現,和應屆實習生相差無幾?

這也構成了豆瓣中負面評價的重災區。

首當其沖的問題是節目任務設計——明明是高階職場,卻在做著低階工作。

一位廣告行業從業12年的資深廣告人向冷眼透露,嘉賓們接的brief并不復雜,做的很多都是廣告公司中相對基礎的工作。

真正的“高階廣告人”會面對更麻煩的甲方需求,如為大型品牌樹立策略定位,或是涵蓋Idea創意構想和渠道分配的復合型需求。這些工作往往需要大量的時間調研和研討,有些任務甚至需要持續數月。這些深度的策略和布局,才是真正體現高階廣告人洞察和創意的地方。

然而,這樣的“高階任務”并沒有出現在節目中。

受制于節目模式,每期真人秀都需要考核結果作為出口,供觀察室推理,10期節目就需要對應10次考核。擠壓進不到一個月的錄制時間,最后的結果只能是1-2天完成一個任務。

初階的工作+緊迫的DDL,顯然限制了選手們真正能力的展現。

另一方面,高階職場關系的構建也可以有更多可能。

節目第一期中,BBDO的老板們強調了“公司中層人才需要承上啟下”。“對上”匯報領導,“對下”帶新人帶團隊。

正如前文所說,《躍上高階職場》創造了LEONG、馬吐蘭、Beck等性格非常鮮明的領導形象,也塑造不同風格的上下級關系。

然而在“對下”的職場關系,節目的呈現是缺失的。

4A廣告公司正常情況下四五年就會做到經理級別,開始自己帶團隊、培訓新人、制定團隊KPI、對執行結果負責,還有團隊建設、下屬考評打分等。第一期節目中也強調了S-team成員的“領導力”是重要考核標準。但這個維度在節目設計中缺乏展現,也影響到了以強領導力入選的選手紛紛在第一輪中慘遭淘汰。

歸根結底,還是節目對“高階職場”的考核標準模糊。

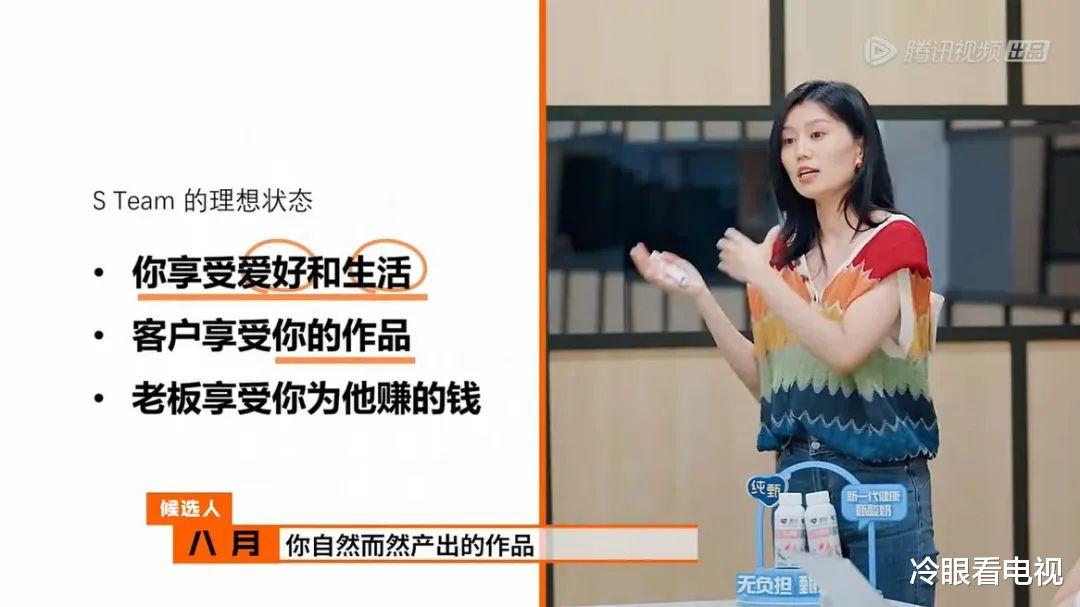

第一期提出的所謂S-team的考核標準是:業務能力、領導力、充滿熱情、年輕的心態、符合BBDO價值觀。

說了,又似乎沒說。

這套放之四海皆準的考核標準,套用在職場新人身上不也適配嗎?

當高階職場人的能力缺乏具體的展現,不足之處又被揭露,選手們便很容易給觀眾一種“還不如實習生”的觀感。

如果能弱化這些“初階”與“高階”共通的特質,強化最具差異的“領導力”,或許能讓觀眾對所謂的“高階”有更深感知。

“30歲不開始帶團隊就廢了”。網上的職場年齡焦慮鋪天蓋地,雖然不是唯一真理,但也代表著30歲往往是一個基層打工人轉型中層管理者的關鍵階段。

許多的職場痛點也隨之產生。空降的管理層如何快速上手、我的同事突然變成我領導要如何面對、領導年齡比我小的心理落差、重業務的領導VS重管理的領導,在知乎等論壇上,都有無數社區討論。

另一方面,“中層危機”也在籠罩了互聯網大廠。中層管理者上不參與企業戰略,下不親自執行項目,昂貴且性價比低的中層已經成為互聯網這個浪潮之中,最容易“畢業”的一批。行業緊縮的大背景之下,這種危機顯得尤為來勢洶洶。那么浪潮之中,30歲中層管理者要如何自處?

30歲職場人家庭身份的轉變,也同樣值得討論。

30歲前后往往是組建家庭,轉型為人父母的時候,必然需要傾斜更多精力給家庭。在這個過程中,如何平衡家庭和工作,如何平衡家庭和自己?都是必須要學會的命題。

這些話題同樣值得一檔30歲職場綜藝,用有血有肉的嘉賓和真人秀故事展開聊聊。

稍顯遺憾的是,《躍上高階職場》里,這些故事的敘事空間被激烈的競爭線擠壓。

《躍上高階職場》貢獻了職場觀察綜藝史上最激烈的競爭。12名首發選手,7天內要淘汰3人。緊接著,全新的3名踢館大神接踵而至。而在被接二連三的PK和淘汰塞滿的10期節目中,很多選角時預埋的人物點,只能蜻蜓點水般,點到為止。

高階職場是一個很巧妙的切入點,它敏感地洞察到了30歲職場人必然面臨的轉變。或主動,或被動。

節目也通過精準的選角和還原度高的職場任務設計,展現了30歲上下的職場人的群像。

然而由于職場考評標準的偏差和職場關系塑造的缺失,故事呈現的重點依然有些失焦。

或許少一些“百搭”的任務競技,給高階職場人獨有特性和故事多留一些空間,節目的完成度會更高。