昨天我重看了《肖申克的救贖》,想不清這是第幾遍看,但那些經典臺詞和細節,讓我又有了一些新思考。

高中時老師給我們放過這個片子,當時我覺得是勵志片,周末去雜貨鋪買了一個小錘,想著哪天我要是被關起來,也要像安迪(電影男主)一樣,挖個大洞鉆出去。年少時,一看到把難事做成的情節,就覺得勵志,如今回頭再看,只聊勵志,淺了。

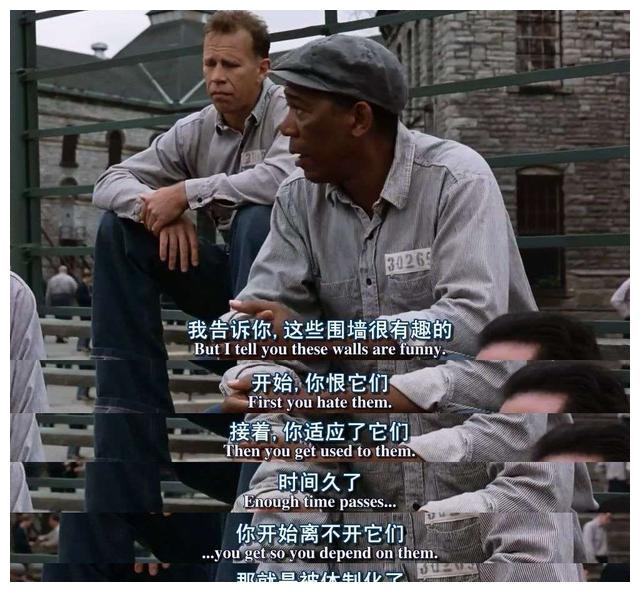

電影中的瑞德(男二)聊過

體制化

,他說:在這高墻之內,人們最開始討厭,然后慢慢適應,最后離不開,這就是體制化。

如果你認真看瑞德的臺詞,其中有許多類似這樣的句子,很有哲學意味,像監獄中的一道道光。

從這個角度去看的話,瑞德算把體制、把監獄中的規則看明白的人,但他也僅僅停留在了看明白的層面。這讓我想起了馬克思墓碑上的那句最著名的格言:“

哲學家只是解釋世界,問題在于改變世界。

”

瑞德,可以解釋肖申克;而有能力改變肖申克的,是安迪。就像瑞德說的,“有一種鳥兒是永遠也關不住的,因為它的每片羽翼上都沾滿了自由的光輝。”

這才是安迪最厲害的地方,其他人都被困于肖申克監獄體制之內,而他用了二十年的時間堅守內心,默默反抗,最后用一己之力,改變了肖申克。

所以電影名,不叫安迪的救贖,而是《肖申克的救贖》。

以凡人之軀,對抗體制。

01

上面的這張圖,我很喜歡,瑞德說安迪和監獄中的人都不一樣,他的動作和表情,像個在公園里散步的人。

當安迪他們那群新犯人剛到肖申克監獄的時候,老犯人們非常激動,吶喊、鼓掌、同時開始用煙做賭注,押注在他們不看好的人身上。

有一個細節,不知道大家有沒有注意到,其中一個說:這么多窩囊廢。

就是這個說別人是窩囊廢的人,他后面被老布(自殺的圖書管理員)用刀子架住脖子時,嚇得要死要活。當他說這句話時,我想的是他剛進監獄時,肯定也被其他人說是窩囊廢,他那時候肯定緊張又害怕,戰戰兢兢,說不定晚上在牢房里也流出了淚。

當年他像窩囊廢一般魂不守舍,如今他堅定地說別人是窩囊廢。

從被人說,到說別人,他從肖申克外的人,成為了肖申克的一部分。

在押注游戲中,他押的小胖第一個哭出了聲,結果是他贏了,而小胖死在了那天夜里。小胖是被獄警打了個半死,因為救助不及時,丟掉性命的。

進監獄還不到24小時,一條鮮活的生命就沒了,里面的人都知道是怎么回事,可外面的人,尤其是小胖的家人呢?也許獄長大人會親自開新聞發布會,說小胖是因為玩某種游戲,或者是因為越獄而死的。

小胖,死在了不遵守肖申克監獄晚上禁聲的規則中,死在了維護肖申克監獄制度的“守護者”手里。他是電影中第一個死掉的人,也是死在肖申克監獄里的一個無名之輩。

以上,是電影開頭的一個小片段,前一個人適應了監獄,后一個人剛到,因為最開始的不適應而死在了監獄里。

時間久了,會發生什么,我們繼續聊。

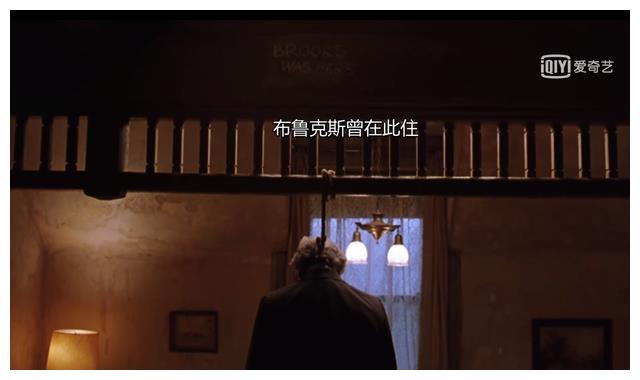

電影中有一個典型人物——老布(圖書管理員)。

老布在肖申克監獄待了50年,平時管理監獄圖書館,養養他撿到的一只小鳥,再和獄友聊聊天。圖書館,說白了就是一個舊倉庫,里面擺放著僅有的一些書。他對養的鳥非常好,把鳥當成了孩子,當然,也說明他內心極度孤獨。

就這樣一個人畜無害的人,在得知要被放出監獄時,情緒崩潰,拿起小刀,架在了獄友脖子上。許多人理解不了老布,以為他瘋了。

但其實是因為他不想離開,實在沒辦法,才做出了最極端的行為。

以監獄為家,而且是唯一的家,看到這段時,我真得有點難受。

離開監獄后,老布因為適應不了外面的世界,選擇結束了自己的生命。電影前半部分,他臉上一直掛著笑臉,后面到底是在多么無奈的情況下,才選擇了離開。

對比監獄和外面的世界。老布在監獄中待了一輩子,在那里面,他是有文化的人,德高望重,干的活也不累,獄友都尊重他。

可在外面的世界,他就是一個純粹的糟老頭子,最簡單的活也干不好,沒有一個親人,平時連個說話的人也沒有。到公園找自己曾經養過的鳥,他也知道,再也找不到了。

所以老布的死,不是外面世界造成的,

而是一個不適應新環境的老人,在沒有親人、得不到尊重,完全找不到價值感的世界中,無所適從,然后轉身離去。

這是體制化帶來的結果。

如果把體制看成一臺大型機器,把身在其中的人看成一個個零件的話,那在肖申克待了50年的老布,就是一個磨損嚴重且即將報廢的零件。

繼續在肖申克待著,可以待到徹底報廢的那一天,扔到其他機器上,已經完全不適配。

在體制中待久了,很多人會成為零件,剛開始只是像零件一樣,后面會由外而內,徹底認同。

心理認同,逐步

內化

。

也是瑞德講過的,你剛開始不認同,后來逐步適應,最后離不開。

所以會罵新來的人為窩囊廢;所以離開肖申克之后適應不了新環境;所以根本不想離開……

02

安迪在肖申克監獄待了整整20年,在那樣一個滲透著暴力、黑暗與絕望的環境中,他還能堅守內心,不被改變,同時運用自己的知識和行動力,一點點去影響身邊人、改變監獄環境,著實了不起。

看電影時,我們往往只能看到最后的一點勵志色彩,但如果把我們自己想象成身在肖申克中的安迪,就知道那有多么不容易。在一個出不去的地方中渴望出去,在一個別人已經漠視且習慣的環境中堅守自己不一樣的內心。

比堅守還厲害的,是他的

一次次積極掌控主動權

。

還記得電影最開始的一個小細節嗎?

和安迪一起到的一個新犯人,在典獄長說完話(裝完叉)后,問了一句什么時候開飯。結果那個人被獄警暴揍一頓,獄警說:在這里,讓你睡你就睡,讓你拉你就拉,還有什么其他問題嗎?

如果我們把這個場景看成「小小反抗」+「暴力對待」的話,再聯系那個被打死的小胖,基本就能確認這個模式。小胖因為哭泣而被打,因為無人救助而丟掉了性命,可在肖申克監獄里,那只是冰山一角。

拎出來看的話,在肖申克監獄里,

犯人必須聽話、必須按里面的規則辦事、不能有小小反抗,稍微和規則反著來,就會遭到打擊。

這可不是你上班摸魚被抓,老板說你幾句;也不是你上課玩手機被看到,老師愛理不理。在肖申克里,你半夜不睡覺亂說話,抓住了可能就是一頓暴揍,然后可能丟了命。

在一個沒有任何機會的地方,安迪硬生生抓到了機會。

回顧一下他的做法:

1、在屋頂干活時,利用財務知識,幫獄警成功避稅,獲得主動權,和獄友分享冰啤酒;

2、更多人來找他幫忙,典獄長也看上了他的技能,于是安迪成功換工作,成了圖書管理員;

3、堅持給州議院寫信,一心擴建圖書館,同時做教育,幫人拿學歷;

4、成了典獄長的私人理財顧問;

……

寫到這里,我突然想到了一句話:知識就是力量啊!

記得他幫獄友爭取到冰啤酒后,別人開懷暢飲,唯獨他坐在一邊,沒有喝,只是安靜地笑著。有人覺得他是為了討好獄警,有人覺得他是為了交朋友,但其實他只是為了享受那片刻的自由,感覺成了正常人,哪怕只是一小會。

后面還有,他冒著被打的風險給大家放歌,而他在里面閉目享受,視門外咆哮的獄警為無物。他把原來的破倉庫擴建成了小型圖書館,分類擺放書籍,還幫獄友拿學歷。所做的一切,都是為了爭取一些小小的主動權和價值感。

收獲價值感,才能讓人找到活著的意義。

別人都是被監獄改造,

只有他,在一心改造監獄

。他做出的成績,讓那個貪婪黑心的典獄長都為之動心,用他做賬,拿他建的圖書館做宣傳,這是我覺得最諷刺的地方。

但這些和他最后的挖洞逃亡比起來,都不算什么。前面的都可以看到,也能大概預測到,可用一個和玩具一樣的小錘,在隨時可能被發現的情況下,竟然牢房硬生生挖出了一條隧道。

這真的是驚人之舉,

完全超出了人們的認知。

有多不可思議,看典獄長當時的表情就可以了。

典獄長當時都傻了,估計也在心里想,我的娘嘞,還有這操作?

03

體制的力量有多強大,用瑞德的話來講——

待久了,你就離不開它了

。

理解這句話,我們需要分析一下體制的來龍去脈,以及對人內在的影響。

我盡量用最簡單的話去講。

我們首先思考一個問題——體制是怎么來的,誰創造的?答案也很明確,是人創造的,但要注意,是前人創造的,到我們這里,已經有了。最開始的時候,為了維護秩序、滿足需求,人們創造了體制。

如果覺得理解有難度的話,可以把體制簡單理解為一套運行規則。人們創造出來之后,接著就拿著這套規則去管理人和社會,在用的過程中肯定會出現許多問題,然后不斷完善,不斷適應新情況。

時間長了,這套由人創造的產品,逐漸獨立,擁有了屬于自己的力量,并且一步步對人施加影響。可以類比一下手機,最開始只是我們創造的一個工具,現在已經影響了我們的生活,

而我們,也已經完全離不開手機。

想象一下你一個月不看手機的狀態,事實是,我們大多數人連一天都做不到。尤其在疫情之下,不帶手機,城市里的人連門都出不了。

我們創造的這些東西會一點點影響我們的生活,然后進一步影響我們的思考方式,最后變成我們生活的一部分,而且是我們離不開的那一部分。

回到肖申克監獄,老布最開始的時候不想離開嗎?肯定想過,而且是無數次。但五十年以后,老布已經成為了肖申克監獄的一個零件,他只熟悉肖申克,其他的一切,他都不熟悉,他需要那個環境,需要那份圖書管理員的工作。

一個運行了五十年的零件,扔到外面,已成廢品。即便給他自由,但那份自由對他來講,早已不是禮物,而是恐懼。

在五十年的日子中,他的所有行為和言語,被肖申克訓練著、重復著,變成了條件反射。這一點在瑞德身上表現得很明顯。瑞德出獄后,工作時還要向經理打報告,人家告訴他你自己去就行,但他還是忍不住要打報告。

所有的一切,已經變成了條件反射,如果沒有安迪,迎接瑞德的,也是自殺。在監獄里,人們尊重他,因為他像一個移動超市,可以搞到大部分用品,在外面,他什么都不會。

講到這里,是不是想到些什么呢?

是的,

體制的力量就是這么強大,而且那種力量是無形的,人在意識不到的情況下,就會被一點點改變,等到終于意識到時,已經離不開

。

你以為我說的只是穩定的工作,其實我說的是所有的生活。

你適應了穩定,就無法去流浪;適應了城市,就回不到鄉村;適應了風險,就忍不了按部就班;適應了家長里短,也看不慣思想的爭鋒。

我們的生活中,有大大小小的體制,每一種生活狀態,都會影響我們的內在。

而人,出生后,就活在各種體制之內。所以盧梭才會說那句話:人生而自由,卻無往不在枷鎖之中。想來讀到這里,你應該會對這句話有了更深一層的理解。

選來選去,其實無非就是枷鎖的大小而已。

你我皆凡人,一生困于體制之內。

「后記」

昨晚,有個讀者發私信問我,讓我談談到底是單身好,還是找個人結婚好。

我沒有具體去分析,回復了一句話:

都是一種生活方式而已

。

錢鐘書的《圍城》,還記得吧。