“每個媽媽都是母狼,保護幼崽是天性。”

當這句臺詞從滿頭銀發的吳彥姝口中蹦出來,我先是耳目一新,隨即又感覺到莫名的有力量。

仔細回想,《媽媽!》里沖擊我的場面,很多都來自蔣玉芝的“母狼時刻”——

高抬腿一字馬,砸碎玻璃跳窗臺,仿佛返老還春;

有人公開羞辱女兒,她一耳光下去,顧不得生來優雅。

當85歲的女人為了孩子破殼重生,我們才深深懂得,媽媽兩個字意味著什么。

就如“母狼”二字,《媽媽!》這部電影給我的最深感受,還是力量。

女性的力量,母愛的力量。

但這股力量的呈現,又極盡溫柔、浪漫和雋永。

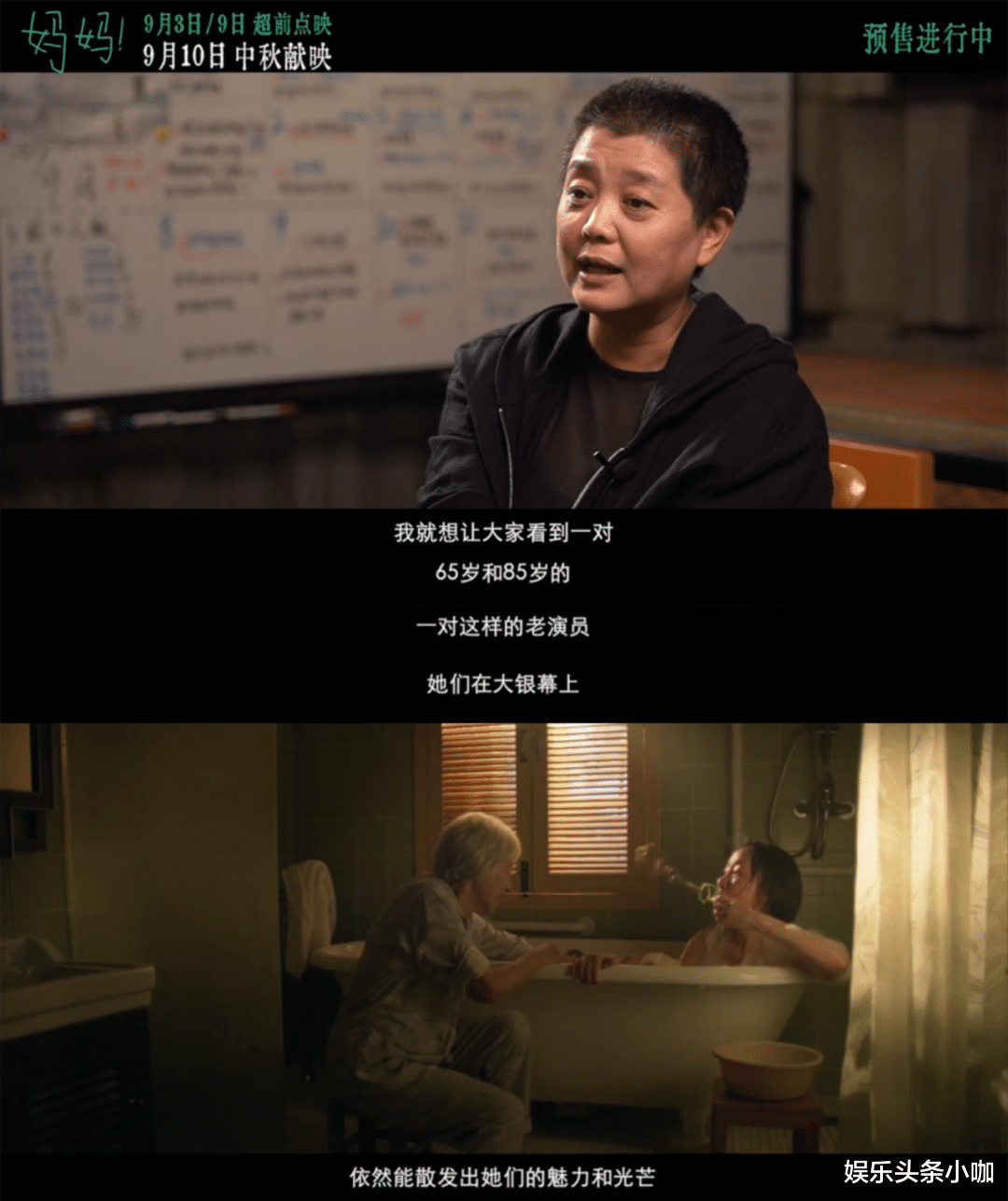

看完電影,院長跟導演楊荔鈉有了一次愉快交談。

我這才知道,“母狼”這個比喻,正是來自于她。

生活中,楊荔鈉會稱自己是“母狼”,為了女兒隨時準備好戰斗。

她覺得這股狼性都不用學,在成為媽媽的那一刻起就自然而然長進了自己的骨血里。

不管是電影本身,還是導演本人,都讓我意識到:

女性的柔軟和力量,是一體兩面的。

如果你對楊荔鈉有所了解,就知道《媽媽!》為什么跟一般的母愛電影完全不同。在母愛已經嚴重透支觀眾淚腺的情況下,依然能夠開辟自己的另類氣質。

很多人知道楊荔鈉,是從賈樟柯電影《站臺》里的女二號鐘萍開始。

性格跟雙馬尾一樣張揚,本色出演一位舞蹈演員。

跳過舞演過戲,后來干脆放棄鐵飯碗出來拍片。

隨著年歲漸長,楊荔鈉反而越來越自由。

今年50歲的她,總是一頭利落短發,簡約黑色穿搭。

名字也是自己改的。

原本爺爺給她取的名字“麗娜”,她認為太女性化,就改成了現在的”荔鈉“——荔的結構方方正正,鈉是一種金屬,她想讓自己顯得結實一點。

當這樣一位女導演出現在你面前,你很難不在內心吶喊:姐姐好颯!

正如她周身散發的強烈個性,楊荔鈉的電影有著獨屬于自己的作者性。

《媽媽!》由楊荔鈉自編自導。

冒著沒人看的風險,用兩位加起來150歲的老年女演員擔任雙女主。

很少會有院線片導演做這樣“不聰明”的選擇。

但這也正是她的作者性所在——不是什么受歡迎就寫什么,而是從自身生命經驗里生長出來的興奮點和使命感。

楊荔鈉是奶奶帶大的孩子,從小就跟老人親。

她的鏡頭里,對老年人有著一以貫之的關懷。

在拍劇情片之前,楊荔鈉是國內最早一批獨立紀錄片導演。

處女作《老頭》是國內第一部DV拍攝的紀錄片,拿下日本山行等多項國際大獎。

隨后的《一起跳舞》《老安》《我的鄰居說鬼子》,也是老年題材。

他們或是楊荔鈉小區里聊天納涼的鄰居,或是公園跳舞的大爺大媽,楊荔鈉和這群老年人打成一片,記錄下他們的生老病死和情感糾葛。

從創作伊始,她就不自覺地對個體的、現實的、情感的世界感興趣。

到了劇情片,她拍的也都是社會的最小單位——家庭。

《媽媽!》大部分戲份聚集在溫馨明亮的家和鳥語花香的院落里,兩位退休的高校教授在這里度過人生最后的安逸時刻。

鏡頭始終對準兩個老人,卻絲毫不會讓人感到疲倦。

不管是潺潺如流水的日常,還是女兒病后的混亂和失序,每場戲都有它的巧思意味,都流淌著情感的呼吸。

我想,對于老年題材,楊荔鈉不僅想冒這個險,也敢冒這個險。

從紀錄片里打磨出來的“眼力”,加之中年女性的“心智”,讓她對社會現實有著充分體察,也熟諳生活與人性。

所以,她眼中的老年世界絕非刻板扁平,一潭死水。

當阿爾茨海默病打破母女倆的安寧晚年,這對母女不斷反轉身份角色,女性的不同面向也隨之挖掘出來——

蔣玉芝從老年少女變身護崽的母狼,馮濟真在壓抑自罰中得以釋放天性,老年人可以歷經滄桑,也可以生機勃勃。

劇作上的辨識度和豐富性,給了兩位主演前所未有的發揮空間。

這大約是今年事業女性們最受激勵的時刻——

84歲的吳彥姝憑借《媽媽!》,成為北影節史上最年長影后。

你看,女人到任何年紀搞事業都不晚,事業也未必隨著年齡走下坡路。

第一次拍攝戲份如此吃重的女主戲,吳彥姝不僅克服了體力上的限制,還交出了讓觀眾心服口服的表演。

更讓我感動的是,她從未因為年齡就放松自我要求。

那段雨中大哭的情感爆發戲,光看片段就足以引人落淚,但吳彥姝并不滿意。

北影節閉幕式后,她反思自己:“我那個哭沒哭好”。

看到這我也明白了,為什么她可以從農村老嫗演到上海名媛,成為近年來戲路最廣的“國民奶奶”:她對自己的角色有思考、有敬畏心。

高齡演員能有如此的生命力和職業素養,還有什么比這更鼓舞人的?

以及奚美娟。

無論銀幕形象還是表演技巧,她都再度突破自我。

以67歲高齡演出孩子的情態已經夠難為人了,更難的是詮釋神秘復雜的意識空間。

阿爾茨海默病患者喜怒無常,現實與幻想沒有界限。

在無數個臆想世界里,馮濟真有時夢回金色的童年,有時噴薄出被壓抑的天性。

就像站在一面碎玻璃前,分裂出無數個“我”。

每個我的差別,都要求奚美娟精準無誤的控制力。

發病時,外表看似與平常無異、內心早已天崩地裂,常演到她虛汗淋漓。

也難怪,奚美娟將《媽媽!》視作她多年來最有挑戰的一次表演。

于是,叛逆的女導演和上進的老戲骨,互相成全了彼此。

這次,吳彥姝和奚美娟的雙女主戲,我想一定會給國內女演員注入一絲信念感——

女演員哪怕老了也不必靠邊站,她們依然可以站在舞臺中心,講述自己的故事,散發這個年齡段獨具的光芒和質感。

只要越來越多的導演們像楊荔鈉這樣篤定:故事的好壞不由年齡決定,不由流量決定,而是由心血和誠意澆灌而成。

老人之外,楊荔鈉創作的另一個關鍵詞是,女性。

《媽媽!》原名《春歌》,和《春夢》《春潮》組成楊荔鈉的女性三部曲。

《春夢》里,中產家庭主婦的身體欲望毫不忸怩地袒露在世人面前,尺度生猛到華語電影都罕見。

《春潮》里,母親對女兒長達四十幾年的精神暴力,刺痛感就像郝蕾徒手捏仙人掌,淚干了,血還在流。

三部曲看下來,你會明顯發覺:楊荔鈉的內心變得越來越柔軟。

《春夢》講人的精神虛空找不到出路,《春潮》過程虐心但好在結局給出了希望。

到了《媽媽!》,每一幀都關乎愛的理想。

在兩個生命都接近晚期的老年人身上,楊荔鈉不想再重復《春潮》的刻薄,那種用了四十多年時間都沒法和解的殘酷關系。

郭建波住在母親家里受盡精神折磨,蔣玉芝對馮濟真的照顧則完全相反——

沒有母愛的綁架,沒有母權的壓迫,只有純粹的愛。

她們代表了楊荔鈉所向往的理想母女關系——相依為命但精神獨立。

可以一起養花擼貓讀詩,也可以有各自的脾性、愛好與空間。

最關鍵的是,當碰上人生難題,彼此不拋棄不放棄。

《媽媽!》有句臺詞很有意思,得知女兒的病情,媽媽對女兒說:這也許是我們關系新的開始。

這一幕,我們能看見蔣玉芝對于生老病死的豁達,她接受自然規律,并且選擇樂觀以對。

這樣的心態無論電影內外都非常罕見——老年人從積極的意義去理解疾病。

馮濟真生病后,蔣玉芝重新系上圍裙,喂她吃飯、替她穿襪、學習病理和看護知識……她全然接受制造混亂的女兒,甚至覺得這樣才是她原本擁有的小女孩。

“這對母女其實想傳達的還是,女性之間的相互體諒,它除了是母女關系,也是人與人之間的交往,就是’你怎樣我都愛你’。”

所以,這不只是理想的母女關系,也是理想的人際關系。

更進一步地,楊荔鈉把這種理想擴大到了陌生人身上。

對于文淇飾演的周夏,楊荔鈉在路演的時候,從觀眾那里聽到不少疑惑和理解誤差。

有人沒有理解其中的用意:為什么要插入一個來歷不明的問題少女?

有人感到脫離現實:為什么馮濟真要近乎圣母般地挽救一個小偷?

但恰恰,我認為周夏是楊荔鈉最為女性主義的一筆。

從電影中的有限交代,我們可以拼出一個周夏的畫像:

沒有好好接受教育,過早踏入社會,被迫成為單親媽媽的年輕女孩。

放眼現實,你一定在身邊碰見過這樣的女孩,她們或許是你早早輟學的初中同學,或許是你關系淡泊的親戚,或許是你某個鄰居。

無論是高級知識分子,還是底層問題少女,無論是老人還是年輕一代,女性有各自的無助和困境。

馮濟真作為尚有余力的女性,幫助了更為弱小的女性,對方恰好真的因為這一絲善念改變了人生軌跡。待周夏羽翼更加豐滿的時候,她又像小鳥那樣飛回來,銜環報恩,帶給這對母女一縷陽光和片刻歡愉。

這是女性之間的互助,也是女性代際之間的關懷。

楊荔鈉既呈現女性的困境,也肯定女性的道德力量和生命韌性。

在我看來,這種理想,分外動人。

善意不需要多大,回報也無需過分厚重,重要的是它提供了一種人與人之間的可能:

我們對陌生人抱有充分的信任,我們對他人的過錯適度寬容。

理想如果顯得過于豐滿,那是因為現實往往太過骨感——

“在現實當中我們的人際關系是很謹慎的、保守的、回避的,甚至是侵犯性的、暴力性的。這些事件在我們身邊隨處可見。”

每天打開社會新聞,我們都能被陌生人之間的惡意以及親密關系中的恨意所刺痛。回望歷史,踐踏人性的教訓也早就刻骨銘心。

電影里,還有一個角色無法不讓人在意。

公交車上,馮濟真被栽贓為小偷,一位男乘客帶頭起哄、公開羞辱她。與馮濟真對待周夏的態度截然相反。

后面為什么要讓這個男人再次出現在超市,還特意讓母女反擊?

這樣強烈的存在感,我認為肯定是導演故意的,她把兩種人際關系做成一組參照,懟到我們眼前。

現實中,后者的粗暴侮辱也許更為常見,但前者的體諒包容更加值得追求。

“我認為這個非常重要啊,其實人性中的良善是很基本的一個特質,但通常就被我們給忽略掉了或者是被隱藏掉了,大家不自覺地把這部分收起來了。”

楊荔鈉認為,自己在電影里一直探討的都是人際關系,人與人之間應該如何相處。

《媽媽!》里的三代女性做出了回答:愛、善意、信任。

“它每一場戲當中都透著人的這種愛、痛、離別、苦,但是這些不是最重要的,最重要的是什么,是我們愛的恒定。”

人的一生,充滿無常和變數,唯有恒定的愛才能讓我們撐下來、走下去。

我喜歡楊荔鈉無視女性年齡的野心,也喜歡她講到“生命的意義就在于我愛你”的哽咽動情。

在我看來,這正是女性的迷人之處,也是真正的女性電影所擁有的特質:

柔軟與力量互為正反面。

楊荔鈉是全然擁抱女性身份的導演,對于女性處境有著充分覺知——

“我很篤定,女性跟男性的世界就是不一樣的,我們看待世界的方法也是不一樣的,有很多不一樣才成就了獨特的我們。”

我想,這大概是身為女性的我,能和《媽媽!》產生如此多共振的原因。

隨著《媽媽!》的熱映,楊荔鈉的女性三部曲在獎項和討論中完成了自己的使命。

但我相信,遠非三部曲,女性會是楊荔鈉一輩子的創作主題。

“希望我們要把這種獨特性、這種差異性,還有我們自己所具有的一個美感、所有女性具有的一種光輝,像這部影片一樣綻放在世人面前。這就是我未來一直想做的工作和主題。”

期待這樣的楊荔鈉,持續為我們刻畫女性的美感與光輝。