內地院線,復蘇了。論票房,《獨行月球》是暑期檔最大贏家。上映不到一周,票房已破16億。但論上座率,它卻輸給了文藝片《隱入塵煙》。

后者作為一部農村題材電影,不被市場青睞,排片相當慘淡。但卻拿下了豆瓣8.4,國產片年度最高分。上座率遠超同期的熱門片。

然而,隨著口碑的發酵,也招來了不少爭議。由于影片入圍了柏林國際電影節主競賽單元。不少人認為,這部電影就是為了在外國拿獎而有意抹黑中國。「很符合獲獎三要素:苦,丑,窮」

其實,這種論調并不新鮮。很多現實批判力度強的國產片,都背負著這種罵名。一旦入圍國際電影節,質疑聲就更多。但,這種說法真的有道理嗎?今天魚叔就展開談談——

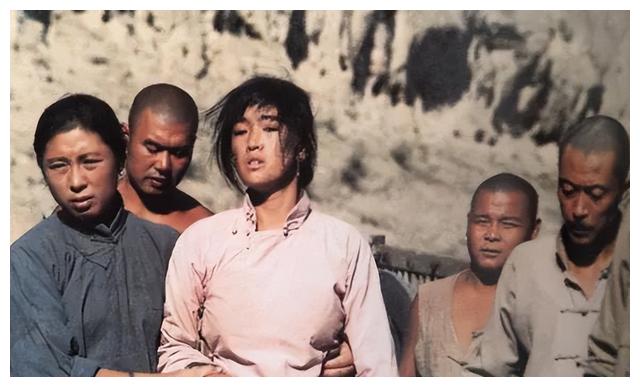

揭露底層社會黑暗面的國產片,更易獲得國際獎項的青睞?回看華語電影史,不得不說,確實有不少例子來支撐這一觀點。以網友的「獲獎三要素」來說。論「苦」。沒有人比得上電影《活著》中的主角福貴。他一生受盡歷史車輪的無情碾壓,「活著」成了唯一的希望。原本出生富貴,卻因好賭輸光家底,散盡錢財,氣死父親。之后就徹底陷入了殘酷的命運旋渦,相繼失去了母親、兒子、女兒。最終只留他一人形影孤吊。

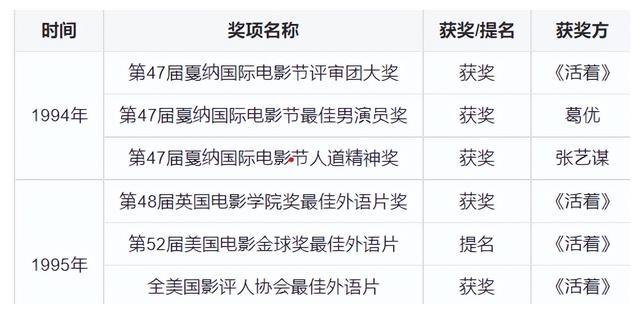

眾所周知,這部影片在國內無法上映。在國外卻碩果累累。捧回戛納評審團大獎,距最高獎項僅一步之遙。主演葛優也憑借對福貴的精準刻畫,成為首位戛納華人影帝。

論「窮」。電影《三峽好人》將鏡頭對準一個煤礦工人。他從山西一路跋涉到重慶尋找妻女,口袋里裝著皺皺巴巴的幾塊錢,住著1塊2一晚的工人旅店。為了謀生,加入了當地拆遷隊,整日光著膀子,汗流浹背。

這部影片同樣是墻里開花墻外香。捧回了威尼斯電影節最高榮譽獎金獅獎。

還有,《十七歲的單車》中。進城務工的農村男孩小貴,做著快遞的差事,每單收費10元。誤入洗浴中心洗了澡,卻死活拿不出錢。

同樣,周迅飾演的農村女孩紅琴,在城里給富人家做保姆。因為沒有錢買好看的衣服,常常趁人不備,偷穿主人的衣服和高跟鞋。

這部影片曾入圍柏林電影節,獲得銀熊獎評審團大獎。但卻被禁止在中國內地公映。導演王小帥曾透露,因為「拍了太多胡同,沒把北京現代化的一面拍出來」,有關方面認為不利于申奧。

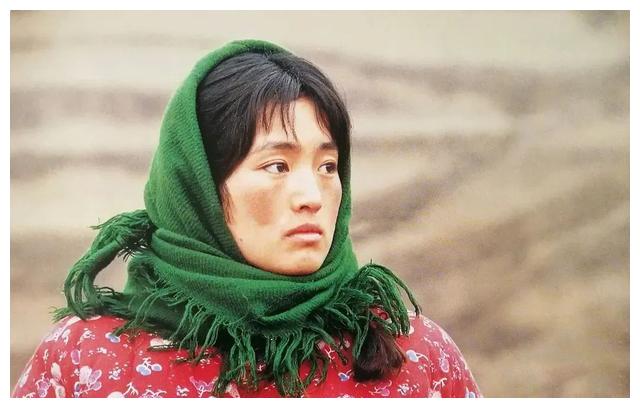

最后再看「丑」。電影《秋菊打官司》中,鞏俐正是通過「扮丑」,塑造了執意為丈夫討說法的村婦。她搖著一身碎花紅棉襖,邁著外八字步,挺著大肚子,圍著綠頭巾。頭巾下一張暗沉粗糙的臉龐,干裂的嘴唇喘著粗氣。全然與窮鄉僻壤的環境融為了一體。

最終,影片獲得威尼斯電影節金獅獎。鞏俐也因飾演秋菊這一角色,成為中國內地首位威尼斯影后。

以上例子似乎說明了,網友的論斷并非無中生有。但這不意味著該論調就是正確的。因為,換個角度看,反例也并不少。很多電影重點不在于暴露苦難,卻也有國際大獎加身。比如武俠動作片。《臥虎藏龍》中,飛檐走壁、竹林打斗,盡顯江湖快意,人情道義。成為首部奪得奧斯卡最佳外語片的華語片。

還有,家庭片。在柏林拿下評審團大獎的《孔雀》,聚焦于普通平凡的五口之家,講述歷史更迭中的個體在夢想破滅后,滿目寂然的命運。

讓詠梅、王景春分別拿下柏林影后和影帝的《地久天長》,講述三十年間,時代的洪流中,兩個家庭的悲歡離合。

以及,愛情片。張藝謀斬獲銀熊的《我的父親母親》,講述一段質樸動人的愛情故事。它不苦、不舊,也不丑。反而以鮮亮明媚的光影,掙開了封建婚姻的枷鎖,照進了自由戀愛的新氣象。

此外,《十七歲的單車》其實也是一部青春類型片。也書寫了城市少年的成長煩惱。圍繞兩個17歲少年的青春、愛情故事,至今仍是很多人心目中國產青春片的天花板。

可見,「抹黑中國」和獲國際大獎之間并不存在直接的因果關系。就像許鞍華所說,沖著得獎去拍戲通常是得不到的。一方面,這些獲獎作品的創作動機,都不是為了在國外拿獎。《隱入塵煙》的導演李睿珺本就是土生土長的甘肅人。他的生活經歷和對家鄉的深厚感情,使得他一直熱衷且擅長于講述淳樸的鄉土故事。

《活著》則是一次偶然間的發掘。張藝謀其實一開始打算改編余華的另一篇小說《河邊的錯誤》。為了深入理解文本,張藝謀表示想看余華所有的作品。他因此意外拿到了《活著》的清樣,并完全被這個故事吸引了,才決定拍《活著》。

《三峽好人》的問世同樣具有偶然性。賈樟柯在重慶拍攝紀錄片《東》期間,正好目睹了奉節縣的拆遷工人辛苦勞作的場景。他被這些普通人默默揮汗的背影震撼,意識到三峽有很多故事值得挖掘和拍攝。這才啟動了后續的拍攝計劃。

除了個人因素外,歷史和時代因素也主導了創作動機。社會的滄桑巨變,催生了很多鄉土文學創作。《紅高粱》《大紅燈籠高高掛》等作品也都源于導演與作者對周遭環境的共同感懷。

賈樟柯的電影,也呼應了城鄉轉型過程中鄉鎮的變化。以拆遷房、摩托車、傳呼機、流行歌曲等特有的時代符號,開辟了底層敘事的電影空間。記錄了小武、崔明亮、韓三明、沈濤這些底層小人物的生存掙扎。

而另一方面,國際獎項的評選有各自不同的標準和流程。奧斯卡評獎,很大程度上依靠公關公司的運作。《一代宗師》能入圍奧斯卡,一個關鍵因素就是找到了當時還在好萊塢享有盛名的發行商哈維·韋恩斯坦。

戛納的獎項決定權則更多在評委手中。陣容每年不同,國籍構成多元化。例如2009年,就有一半是東方面孔:中國演員舒淇、韓國導演李滄東、土耳其導演錫蘭、印度演員謝爾米拉·泰戈爾。章子怡、王家衛、李安、姜文等中國影人都曾擔任戛納評委。每一位評委都有自己心目中的最佳影片。伊朗大師阿巴斯就力捧侯孝賢的《戲夢人生》。

最終該片拿下評審團獎。而金棕櫚由《霸王別姬》《鋼琴課》共享。獎項花落誰家,很大程度上依賴于評委個人的據理力爭。有多少位評委,就有多少種「標準」。又怎能用「西方審美」一言概之?

當然,在反駁「抹黑中國」論調時,我們也不能忽略一個事實。早期西方主流影視中,確實熱衷于呈現窮困潦倒的東方形象。這源于西方對中國的刻板想象和滯后性的認知,也離不開中國早年國勢的積弱。喜劇短片《華人洗衣店場景》中華人洗衣工的形象,是美國電影史上最早的華人銀幕形象之一。20世紀30、40年代根據賽珍珠小說改編的好萊塢電影《大地》和《龍種》,呈現的中國農民更是奠定了華人形象的基調。

但隨著歷史的發展,中國以及中國電影逐漸占據了更多的國際視野,偏見也逐漸被糾正。《環形使者》《她》等科幻電影中,直接在上海取景。中國現代化的一面越來越被更多人看到。

唯題材論早已說不通。《隱入塵煙》在中國業內外的口碑已是有目共睹。《三峽好人》《秋菊打官司》等國外開花的影片,實際上在國內也口碑極高,豆瓣部部8分+,《活著》更是高達9.3分。同樣揭露底層黑暗的《盲井》《芙蓉鎮》,也獲得了金像獎、百花獎等國內獎項。

說到底,電影能夠走出國門,獲得國際認可,靠的還是作品本身的質量,普世性的價值內核。《活著》中,堅韌不摧的民族性格,達觀的生活態度發人深省。《三峽好人》里,看到被時代遺忘的人,還固守著對情感的重視,對善念的追隨。《秋菊打官司》里,看到質樸的民風、民俗時,也共振于情理與法理的永恒矛盾。

西方也有很多名導,熱衷于拍攝底層故事,批判社會黑暗面。比如肯·洛奇,始終關注工人階層的困頓窘境。他們被迫失業,尊嚴掃地,甚至掙扎在溫飽線上。「困在系統中的人」式的犀利刻畫,早已跨越了地域的限制,博得普遍的共鳴。

肖恩·貝克,鏡頭中的主人公永遠是邊緣群體。妓女、吸毒者、流浪漢、單身母親、失學兒童……獲得了很多國際大獎,也深受國內觀眾喜歡。可見,「哀民生之多艱」的悲憫心是不受地緣所限的。

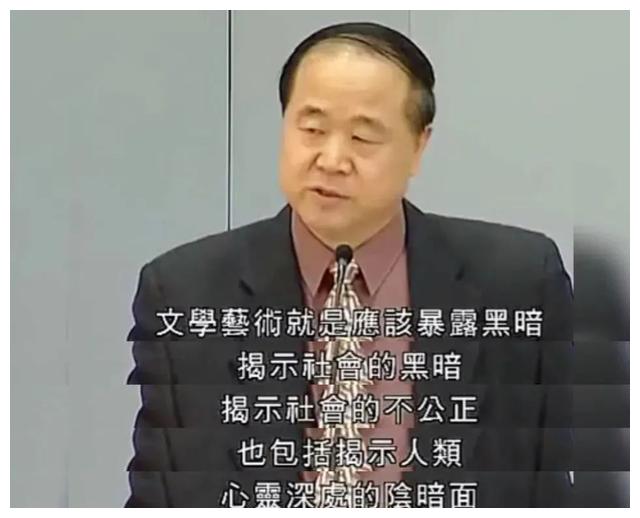

又何況,中國作為農耕文明的發祥地,鄉土是繞不開的一面。比起懸浮的上流故事,扎根貧瘠之地的創作更易挖掘出更深的社會現實和民族秉性。暴露或是記錄背陰處的生命吶喊,本就是創作者的使命。就像同樣受到「媚西」指摘的莫言曾說:「文學作品不是唱贊歌的工具。文學藝術就應該暴露黑暗,揭示社會的不公。」

這種暴露也絕不意味著「不愛國」。反而是出于對土地和人民更深沉的熱愛,才會孜孜不倦地書寫底層人物的苦與樂。賈樟柯也曾在一次放映會后正面回應過這一問題。他的紀錄片《海上傳奇》受到觀眾質疑:「你為什么要拍這樣臟兮兮的上海,拍這些有政治色彩的人,給西方人看嗎?」「你有沒有考慮,你的電影被外國人看到,會影響他們對上海、對中國的印象,甚至會影響外國人對中國投資的信心?」

賈樟柯回應,真實不只有一種。直面落后的一面,才能為小人物立言,為底層社會求變。「上海除了浦東、淮海路外,還有蘇州河兩岸密集的工業區,還有南市那些狹小的弄堂,生活就是這個樣子,上海就是這個樣子。」「為了外國人怎么看中國,我們就忽視一種真實的存在嗎?中國十三億人口中有很多人依舊生活在貧窮的環境中,難道我們可以無視嗎?」

這些影片之所以動人,不僅不是因為「造假」「抹黑」。恰恰是因為足夠真實,讓人們從電影中照見了自身以及周遭世界。就像近日火遍全網的「二舅」視頻,它挑破了農村底層人的苦難遭遇。卻有無數網友表示,仿佛看到了身邊親人的影子。

電影是現實的漸近線。現代都市與鄉野風貌都是現實的一種反映,本無高下之別。「抹黑中國」的論調卻把后者理解為一種丑化,妄圖抹去苦難的存在。潛臺詞就是,只允許呈現光鮮美好的東西。這,才真正是對現實的扭曲,對生活的輕蔑。