每天耕耘最有趣、最實用的心理學(xué)

在某個著名的問答類app上,曾經(jīng)有這樣一個十分熱門的問題:“當(dāng)你討厭一個人的時候,應(yīng)不應(yīng)該跟他翻臉?”。

在這個問題的下面,有一條高贊的回復(fù),這樣答到:舉個例子,假如你和一條狗在一個獨木橋上相遇,你是會選擇給狗讓路,還是跟狗吵一架、然后被狗咬一口?假如真的被狗咬了,那么無論你做什么都是于事無補的。

這一觀點是很有道理的。很多人在生活當(dāng)中都太過計較,無論遭受了怎樣的人和事,只要自己感到不順心,便會千方百計的去“計較”。

這樣的人生,不說好與壞,最起碼會很累。

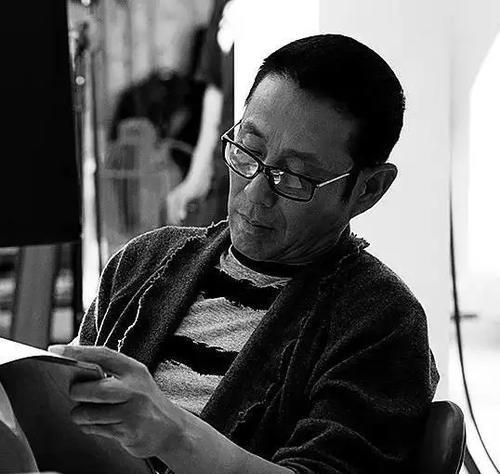

67歲陳道明極簡生活曝光

演員陳道明業(yè)務(wù)能力出眾、生活中為人低調(diào),是大家津津樂道的好演員、好藝人。除了在鎂光燈下,陳道明極少在公眾場合露面,表達自己的言論,而是認認真真過自己的生活。

陳道明為人極為低調(diào),據(jù)著名鋼琴表演藝術(shù)家郎朗說,陳道明的鋼琴演奏水平是他見過的藝人當(dāng)中,最為出色的。

同時還有許多藝人表示,陳道明在私下非常喜歡讀書,幾乎很多時候在拍攝過程當(dāng)中他都在讀書。

但是所有的這些品質(zhì),從來沒有被有意的營銷過,并沒有打造過自己的什么“好學(xué)”“有才華”人設(shè),就是如同一朵出淤泥而不染的蓮花,在波譎云詭的娛樂圈當(dāng)中深居簡出,保持自己的本色。

據(jù)悉每次拍完任務(wù)比較重的戲份之后,陳道明都會主動息影一到兩年,讓自己保持本真。

當(dāng)一個藝人在復(fù)雜的娛樂圈當(dāng)中,保持這樣的狀態(tài)時,難免就會遭受來自外界的各種猜測,甚至是低毀。

藝人是生活在光線之下的,難免會被大眾所評價。曾經(jīng)就有媒體詢問陳道明:“你怎樣看待網(wǎng)絡(luò)上對于你的負面評價呢?”其實討厭一個人,無需翻臉,無需直言。

對此,陳道明回答到:

“要學(xué)會不在別人的面前評價別人。還要學(xué)著接受他人在你的背后評價你自己。我對自己有清醒的認識。我知道我處理不來這些,所以我不能硬扛,只能躲的遠一點。”

其實在我們的人生當(dāng)中也是一樣,人與人之間有著極大的區(qū)別,不可能要求每個人都與自己有著同樣的看法和思維,在和他人進行社會交往的過程當(dāng)中,遭遇分歧甚至是沖突都是十分正常的事情。

在這樣的過程當(dāng)中,怎樣看透這些事情,并且學(xué)會包容,就是在為人處事當(dāng)中一種十分可貴的品質(zhì)。

就像鬼谷子所說:“覺人之偽,不形之于色;吃人之虧,不動之于口。施人之恩,不發(fā)之于言;受人之惠,不忘之于心。”人的一生十分漫長,想要萬事周到太難了。其實如果能夠把自己的一生過好,就十分難能可貴了。

即便是你在生活的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)了他人身上一些不足之處,也沒有必要馬上表達出來;同樣,也應(yīng)該試著接受他人對你的批評。

要記住,道不同,不相為謀。不必去糾結(jié)他人的看法,只要保留自己的本真就好了。

遠離紛爭,心遠地自偏

賓夕法尼亞大學(xué)和耶魯大學(xué)的雙料學(xué)士大衛(wèi)·波萊(David Pollay)教授在其著作《垃圾車法則》當(dāng)中提出了“垃圾人”概念——在我們的世界當(dāng)中,個體就猶如世間萬物一般,有的人是有價值的,有的人則是沒有價值的。

還有這樣一部分人,他們就好比要去倒垃圾的人一樣,身上存在的很多負面情緒,就好比無處傾倒的垃圾,不管碰上誰,都會把這些情緒像扔垃圾一樣扔在這個人身上。

近年來在社會當(dāng)中,與垃圾人定律相關(guān)的案件其實并不少見。

比如被醉漢騷擾的路人、無辜被車撞的行人、以及突然被人拳腳相加的顧客……當(dāng)這些慘痛的案件發(fā)生時,人們只能后知后覺,提醒身邊的人。

在生活當(dāng)中一定要遠離這些充滿負面情緒的“垃圾人”。但是這樣也只能起到亡羊補牢的作用,其實對于我們而言,在案件發(fā)生之前就不妨經(jīng)常提醒自己:遠離那些負面情緒纏身的人。

著名德國哲學(xué)家弗里德里希·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)在著作《善惡的彼岸》當(dāng)中說到:“當(dāng)你與惡龍纏斗過久,自身亦會成為惡龍。當(dāng)你凝視深淵的時候,深淵也在凝視你。”

我們在會交往當(dāng)中也是一樣。當(dāng)你為一個身邊的人的負面情緒所影響時,也許無法立刻察覺并且遠離。這就導(dǎo)致久而久之,你也多少會沾染上這種消極的情緒。

當(dāng)你在社會交往的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)這樣負面情緒纏身、無法控制自己情緒的人時,最好遠離他們。

格局要大、不必計較

“舍得”是漢語語境當(dāng)中的一個極富哲理的詞匯,想要更好的理解這個詞匯,或者說是這種人生態(tài)度,不妨把兩個字分開去看,也就是俗話說的“有舍才有得。”

一部分人生活的不如意,很多時候并不是因為外界的人和事在針對,而是自己沒有想通:他們的眼界和格局比較有限,看不到將來會發(fā)生的事情。對于身邊的人,很多時候只看一時的表現(xiàn),而并未從長遠去計劃。

有很多的人他們的目光十分有限。當(dāng)自己取得了一點點成就,就會變得安于現(xiàn)狀。這樣的態(tài)度對于身邊的人也是會產(chǎn)生一定影響的。真正有格局的人。

應(yīng)該時時刻刻保持清醒,從不停下前進的腳步。

假如僅僅是因為身邊一個自己不喜歡的人,就影響了自己的情緒,甚至是耽誤了日常生活的進行,那么毫無疑問是得不償失的。

便是你非常討厭這個人,其實也不必與之翻臉,在你了解了對方之后,淡然一笑,繼續(xù)你的生活其實就足夠了。

我們的人生十分短暫,應(yīng)該去做有意義的事。至于那些討厭的人,就讓他們?nèi)グ伞?/p>

– The End –

作者 | 湯米達

|萬安

第一心理主筆團 | 一群喜歡仰望星空的年輕人

參考資料:Jean Piaget Biographie. (2020, January 29).