毫無征兆的,沒有預料的,創造紀錄的,《隱入塵煙》火了!

豆瓣8.5分,年度最高分華語電影。

3000萬票房,16倍首周票房后勁,創造了21世紀以來華語院線電影最強逆勢增長曲線。

作為第一批觀看它點映的觀眾,看完有點興奮,有點難受。

興奮是有人還在記錄近乎被遺忘的農村,難受是這樣的電影注定不會有太多關注。

后來,這份難受沒有了,取而代之的因為爆炸口碑蜂擁而至的觀眾

也夾雜了一些令人不安的批判和贊美。

真實展現農耕文明的勞作

對創作者來說,這是好事,畢竟有入賬才有新的創作。

這也是壞事,當非目標受眾涌入,注定要承受太多誤解。

《隱入塵煙》不是商業片,可以做到雅俗共賞。欣賞它需要共情力,以及對歷史和當下的反思。

批判倒很好理解,他們不理解都21世紀了,還有導演去“試圖”丑化國民生活境遇,而博得國際電影節的好感。

但總理都說了,全國有6億人月收入僅有1000元左右。

很多人吃的太飽了,城市太安逸了,所以忘記了苦難本來的樣子。

就像前段時間川渝停電,他們才發現過去習以為常的東西,是如此必不可缺。

但水和電這些珍貴的資源,在一些偏遠地區生活用水用電能否按需供應?能洗澡自由么?

恐怕并不是像城市這樣,餓了哭了就有奶吃。

因為我們習慣了,偏遠地區意味著可以付出,身處其中的人們,仿佛也認命了。

《隱入塵煙》里那個多次讓馬有鐵進城獻血的人,就是城市人不斷吸血的象征。

城市人的強取豪奪,農村人的認命付出。

索取與被索取之后,城市人吃干抹盡,看完《隱入塵煙》說:“現在還有那么苦的人?”

原來何不食肉糜,一直都在上演。

隨著電影票房突破3000萬口碑不斷發酵,我發現了一些新的東西。

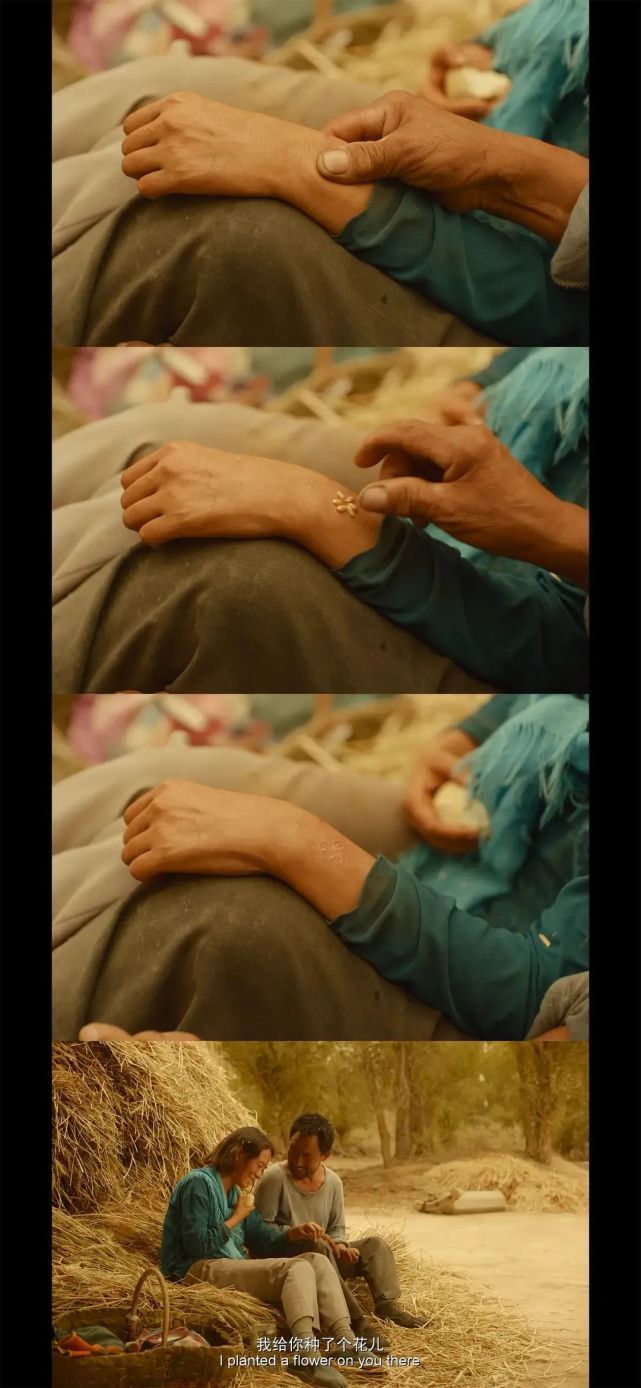

不少觀眾在電影里感到了久違的、干凈的、返璞歸真的愛情。

在城市的鋼鐵水泥里,他們無處尋找愛的蹤跡

卻看到兩個沒有希望抱團取暖的人,說“看到了久違的樸素愛情”。

城市的既得利益者們,在觀影過程動了惻隱之心,因為電影里的兩人太苦了。

但看到他們好在有淳樸的愛情,在那一瞬間,放過了身為既得利益者的自己。

“他們即使身處塵埃,也有我們無法企及的‘浪漫’愛情”

對于城市人來說這是多美的故事。

孵小雞的窩,做成氛圍燈

但,他們過成那樣,我們每個人都有責任。

確實,人無法選擇自己的出身。但我們不能美化苦難,美化說那是愛情。

他們只是想把生活過的不那么乏味,因為他們是被一切社會關系拋棄的棄兒,除了盡可能快樂他們別無選擇。

我們不能對苦難選擇性無視,大張旗鼓說這種愛情的純粹。

有選擇的情況下,沒有人想品嘗苦難。

苦中作樂只是迫不得已的一種活法。

我們不斷的贊美,卻唯獨少了敬畏。

贊美總覺得更像是旁觀,有強烈主觀意味。敬畏才更有深思過后的冷靜態度。

《隱入塵煙》不歌頌苦難,也不歌頌農民,它應該讓我們重拾一種敬畏。

敬畏那種原始的、在苦難滋養下不斷迸發的生命力。

敬畏大地母親即使被破壞的體無完膚,也依然仁慈、博愛、悲憫,賜予我們糧食。

結尾貴英對老馬說:從沒想過自己還能有一個家

當然,《隱入塵煙》也不盡是悲涼,它有太多溫柔浪漫的、關于人性本善的瞬間。

但美麗的東西我們看到太多了,把贊美留給新聞聯播、社交媒體等等一切。

把審慎的態度還給藝術,當下我們不需要美好,我們需要真實與反思。

人心都是肉長的,相處自會有真情,他們相守為家,但只為了活著!

附筆者當時看完的影評