文/余曉

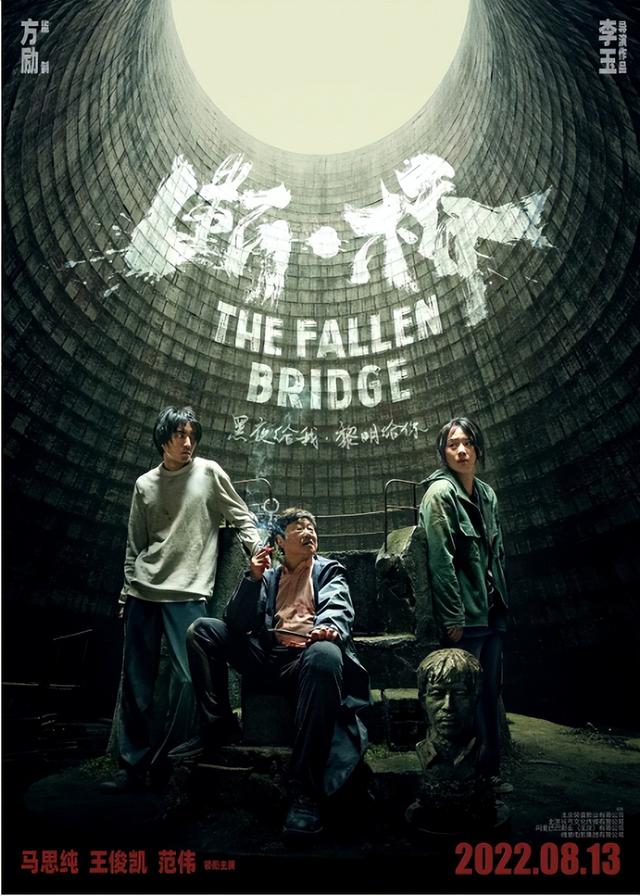

李玉的電影還是很李玉。《斷·橋》開(kāi)場(chǎng)時(shí)一串紀(jì)錄片式的監(jiān)控鏡頭讓人自然而然地聯(lián)想到她的《觀音山》——在鋼筋混凝土建成的城市里,每個(gè)人的存在都顯得那么渺小,那么微不足道。一座橋倒塌了,許多人的生命也跟著消逝,似乎一切都是無(wú)可避免的。

本片基本上不能歸類(lèi)為懸疑片。斷橋事件以及后續(xù)的命案,其實(shí)都不復(fù)雜,所謂的懸疑也在影片前半小時(shí)就被解開(kāi)得差不多了。本以為后續(xù)可能有驚天反轉(zhuǎn),但并沒(méi)有。坦誠(chéng)地說(shuō),本片的敘事節(jié)奏比較拖沓,對(duì)習(xí)慣了警匪片緊張刺激的觀眾來(lái)說(shuō)可能不太友好。

但或許,這就是導(dǎo)演的用意所在。在一樁懸案的表皮之下,本片的內(nèi)核仍然是探究人與人之間的關(guān)系。一邊是為了掩蓋罪惡事實(shí)鋌而走險(xiǎn)、深陷泥潭,一邊是為了尋求真相而一追到底、義無(wú)反顧。兩邊的碰撞自然是火花四濺,但兩類(lèi)人的動(dòng)機(jī)卻是驚人的一致:為了自己所愛(ài)的人,沒(méi)有什么事是不能做的。這一冷酷而又有些反諷的對(duì)比,大概就是導(dǎo)演真正想要表達(dá)的主題。

馬思純飾演的聞曉雨和王俊凱飾演的孟超是相互救贖的關(guān)系,加上另一個(gè)孤兒藍(lán)莓,很明顯,本片希望把鏡頭對(duì)準(zhǔn)那些尋幫助而不得的弱勢(shì)群體。不過(guò),電影的邏輯一直很混亂,主創(chuàng)想要講述的道理始終顯得很擰巴。

聞曉雨要為父親報(bào)仇,孟超之所以在外流浪8年,也是因?yàn)楫?dāng)初為姐姐報(bào)仇而殺了村霸。那么,到底該不該報(bào)仇?孟超一直在電影里引用海子的詩(shī),是很直白的隱喻:他和曉雨都是深處黑暗(報(bào)仇)中的人,走向光明(放下仇恨)才是他們的出路——影片最后的“煽情”也落腳在這里。

但其實(shí)影片情節(jié)交待得特別清楚,警方一步步追查,基本上已經(jīng)接近了真相,要不是為了“放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)”,幕后黑手早就落網(wǎng)了。這就特別諷刺——孟超和曉雨根本就是在瞎忙活,早點(diǎn)報(bào)警,不就什么事都沒(méi)有了嗎?

更可笑的是,孟超當(dāng)年的行為正如警方所說(shuō),完全是“可以說(shuō)得清”的。那么再追問(wèn)一句,他看似勇敢、偉大的犧牲,到底還有多少意義呢?

如果說(shuō)這是影片敘事邏輯方面的漏洞,那主題上的自相矛盾就更難解釋了——既然警方完全可以輕松解決案件,那么所謂“罪與罰”的主題還有沒(méi)有必要反復(fù)糾結(jié)呢?與其說(shuō)《斷·橋》是一部婁燁版的《少年的你》,不如說(shuō)是一部偽紀(jì)錄片式的《法制進(jìn)行時(shí)》——有問(wèn)題,有困難,還是要找警察啊。

盡管本片的兩位年輕主角也很賣(mài)力,但和范偉影帝級(jí)別的表演依然相距甚遠(yuǎn)。這兩年范偉老師在扮演口是心非、虛偽矯飾、集善惡于一身的“大人物”方面越來(lái)越有心得。他在本片中飾演的朱方正甚至比《長(zhǎng)安道》里的萬(wàn)教授更傳神、更到位。尤其是結(jié)尾部分和王俊凱的對(duì)手戲,他一邊感到末日降臨,一臉絕望;一邊還嘴上不饒人,罵對(duì)方是“窮小子”“殺人犯”,似乎都忘了自己才是真正的惡人。人性的復(fù)雜和灰暗,被范偉老師演繹得淋漓盡致,這是《斷·橋》最吸引人的賣(mài)點(diǎn)。

值得玩味的是,《斷·橋》談?wù)摰氖蔷融H,卻沒(méi)有讓人看到救贖的希望在哪里。就好像孟超一邊在破爛不堪的住所里吃著方便面,一邊聽(tīng)著廣播里播放的“美好前景”。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),本片依然是一部有些令人絕望的電影。正如《觀音山》一邊講述著“信仰的重建”,一邊表達(dá)著虛無(wú)感十足的情緒,本片的結(jié)尾也只會(huì)讓人唏噓不已——對(duì)于曉雨來(lái)說(shuō),以后的人生還能相信誰(shuí)呢?

盡管效果不盡如人意,但影片還愿意認(rèn)認(rèn)真真和觀眾一起談?wù)摗吧c死”“信任與辜負(fù)”“罪惡與救贖”之類(lèi)的宏大話(huà)題,這大概才是李玉和《斷·橋》最難能可貴的地方。