巴茲·魯赫曼,出生于澳大利亞的著名導演,雖然不高產,但每部影片都讓人難忘,那是集守舊與反叛于一體的浮華與新銳,他的作品,有著美國上個世紀四五十年代奢靡歌舞片的風格延續,但又于其中,注入了強烈的個人風格,將傳統故事與現代審美進行結合,帶來更加炫目的視聽體驗。

對于影迷而言,對于巴茲·魯赫曼的了解,應該是始于DVD時期,其一,他所執導的《紅磨坊》成了那個時代毋庸置疑的試機天碟,無論是測試畫面,還是音響,絕對一本滿足。其二,他的作品,也是DVD時代乃至藍光時代不斷“洗版”的常客,特別是著名的“紅幕三部曲”,集《舞國英雄》《羅密歐與朱麗葉》《紅磨坊》三部作品于一個精致包裝,成為碟友愛不釋手的收藏。

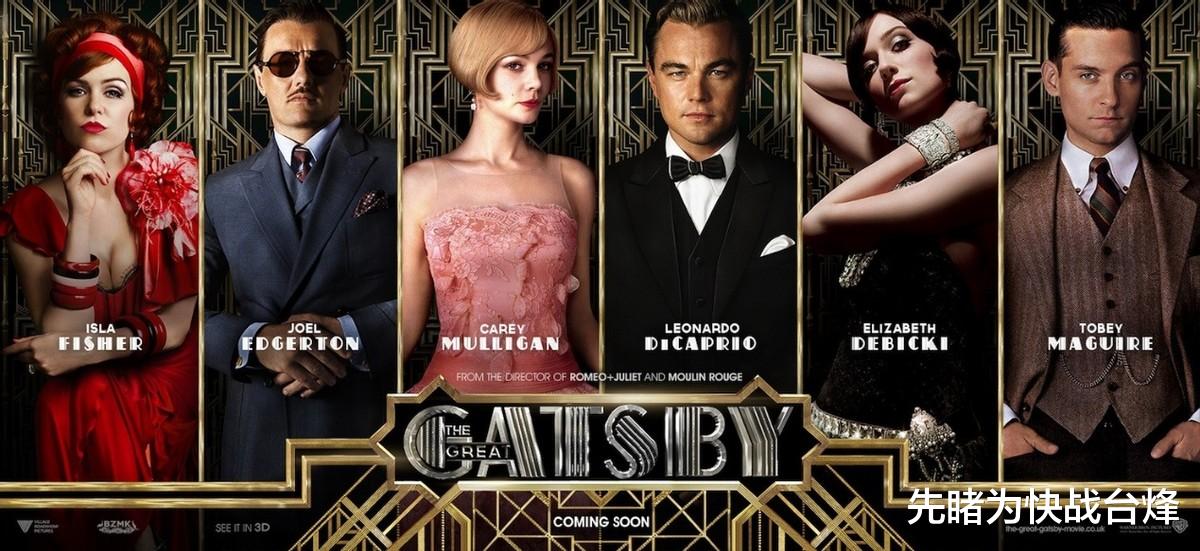

之后,巴茲·魯赫曼又陸續執導了《了不起的蓋茲比》和《貓王》等等電影。他的作品中,《紅磨坊》、《澳洲亂世情》和《了不起的蓋茲比》都曾經在國內公映,票房分別是1200萬,1600萬及8500萬,可以說并不理想。但資深影迷們如果錯過了在大銀幕觀賞他作品的機會,則是很大的遺憾,有些電影,天生就是為大銀幕而生。

今次看《貓王》之前,戰臺烽又重溫了《了不起的蓋茲比》,發現兩部影片雖然都是豪華的視聽享受,但在表述風格上還是大相徑庭。畢竟蓋茲比是架空的人物,可以極盡想象力來堆砌,而貓王則是距離我們很近的歷史人物,可供導演發揮的地方不多。但整部影片依然是濃郁而強烈的巴茲魯赫曼風格,這點從電影第一刻出現的華納那布靈布靈的閃亮logo開始,就即刻帶我們走進一代歌王的音樂生命之中。

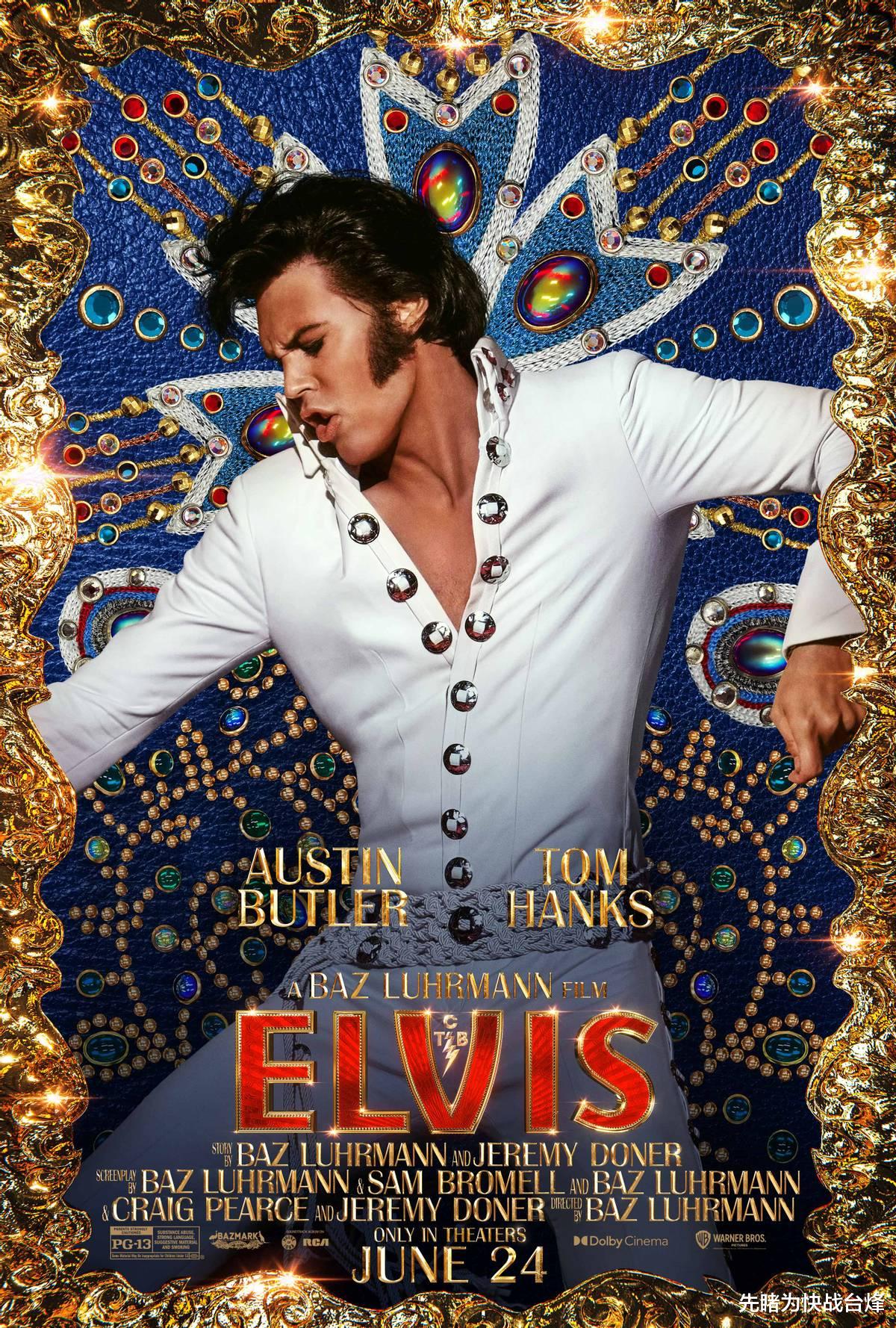

飾演貓王的奧斯汀·巴特勒,從外形上看要比本尊更英俊瀟灑,但臺風相對也更浮夸了一些。當然,影片最終的貓王演出實況,也確實讓我們感受到一種角色與人物之間的跨時空對話,真人傳記電影,我們總能游離于神似與形似之間而難兩全。

湯姆漢克斯飾演的經紀人帕克上校,則盡顯老戲骨的老辣與沉穩,影片以他作為第一講述人的角度,也確實給到了那個傳說中的天王巨星更多的傳奇之感。

依然心水于巴茲魯赫曼導演的極繁式表達,無論是快速的剪切,還是多屏畫面呈現,以及不惜工本的各種場景、服裝、道具等等,極大的提升了整部影片的滿足感,也加快了影片的節奏感,即便影片長度將近三個小時,但一路追下來絲毫不會覺得疲憊或者乏味,歷史的風云變幻,與音樂世界的風起云涌,彼此裹挾著奔涌而出,讓人一眼看盡幾十年的落寞與繁華。

似乎美國流行樂壇的巨星隕落都如出一轍,藥品和身體原因,不禁讓人唏噓。臺前與幕后,榮耀與空虛,總是形影相隨。由此,經歷了大半場的繁華大秀之后,看他起高樓,再眼睜睜看這樓塌掉,那種來自精神世界的毀滅,會在影片結束之后很久都不會散去。

巴茲魯赫曼的奢華到奢靡的影像風格,無疑加劇了這種撕裂感。總的來說,《貓王》是一部非常值得一看的影片,很巴茲·魯赫曼,很好萊塢,但也很貓王,雖然視角有點像八卦小報般的“窺視”,但其體量和質量,是有資格向一代天王巨星——貓王致敬的。最后,希望有機會能夠在大銀幕上,跟隨《貓王》再縱情生死一回。