樣板戲是“文革”時(shí)期的產(chǎn)物,這一時(shí)期文藝舞臺(tái)上的題材是歌頌工農(nóng)兵、歌頌英雄的,這沒有問題,甚至于也值得提倡。因?yàn)楫吘共抛蛹讶恕⒌弁鯇⑾唷⒗蠣斕@些題材的劇目不太貼近生活,所以創(chuàng)排出貼近時(shí)代、貼近生活的劇目這沒有問題。就是時(shí)至今日來也是如此,如今我們看文藝舞臺(tái)上主要分為兩種類型,一種還是才子佳人、帝王將相,另一種就是所謂的小鮮肉題材劇目。正如艾躍進(jìn)教授所說,現(xiàn)如今戲劇舞臺(tái)上歌頌才子佳人、帝王將相越來越多,尤其是清宮戲盛行,而歌頌工農(nóng)兵、歌頌英雄題材的劇目越來越少,這其實(shí)是一種倒退。

我認(rèn)為艾躍進(jìn)教授說的沒有問題,只不過“文革”這一時(shí)期人為的將這些劇目捧到了一個(gè)高度,甚至于成為了舞臺(tái)上的唯一。這是不正確的,這種做法也害了這些劇目,也因此許多人將這種做法當(dāng)成了反對(duì)這些劇目的借口。

因?yàn)槲乃囄枧_(tái)應(yīng)該是百花齊放的,究竟哪一種作品受歡迎應(yīng)該交給觀眾去判斷,我想如果傳統(tǒng)戲和革命現(xiàn)代戲一同出現(xiàn)在舞臺(tái)上,那么后者也依然會(huì)受歡迎。

這一時(shí)期也捧紅了許多人,而最著名的莫過于三巨頭,我們今天就來聊一聊文革后這三位反思。

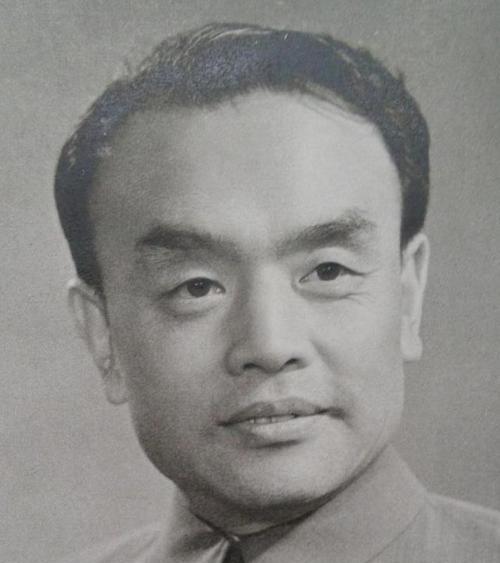

于會(huì)泳被稱之為“才子”,也是許多革命現(xiàn)代戲的參與者,從藝術(shù)的角度來說他確實(shí)稱得上一個(gè)“才子”。

“文革”后于會(huì)泳寫下了十多萬字的檢討,并且也曾表示自己有小過無打錯(cuò),但是最終還是服用來蘇水離開了。

劉慶棠著名的芭蕾舞演員,其是《紅色娘子軍》中最經(jīng)典的“洪常青”。而“文革”后他入獄十多年,但是他一直不認(rèn)為自己有錯(cuò),他曾在節(jié)目中談過有些人是因?yàn)樽约汉ε露x擇自盡的,這與他沒有關(guān)系。

錢浩梁著名的京劇表演藝術(shù)家,其是《紅燈記》中的“李玉和”。“文革”后錢浩梁也退出了舞臺(tái),后來進(jìn)入了河北戲校任職,他一直稱自己有錯(cuò),并且也曾表示后悔參與《紅燈記》。

(聲明:此文章內(nèi)容文字系愛傳統(tǒng)的少年原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系告知?jiǎng)h除,謝謝。)