與偏見相對應的是真知灼見,而實踐才能出真知。因此,一切不以實踐為基礎的意見多為偏見,是可以忽略不計的。

坐擁千萬粉絲的大咖司馬南,在評價莫言時,他竟然忘了自己匱乏的文學實踐經(jīng)驗,這也是莫言未回應他的一個原因。

在莫言的生活中可以沒有司馬南,但目前看來司馬南則需要莫言之類的人。

大多知識分子常犯的錯誤就是:“常常把自己當成了上帝!”因為只有上帝才可以不用實踐就能發(fā)表真知灼見。

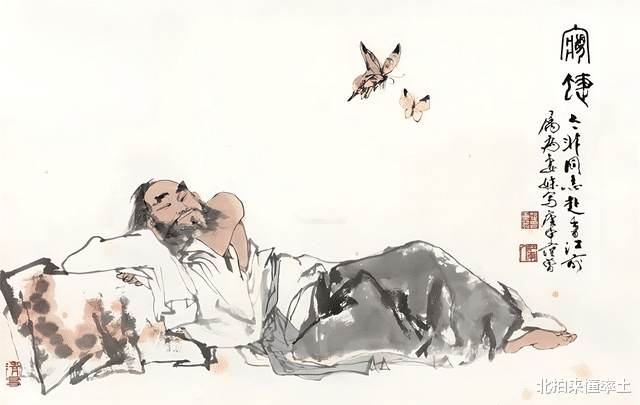

戰(zhàn)國莊周的《莊子·齊物論》中有言:“大知閑閑,小知間間,大言炎炎,小言詹詹,……”

意思是:“最有智慧的人,總會表現(xiàn)出豁達大度之態(tài);小有才氣的人,總愛為微小的是非而斤斤計較。合乎大道的言論,其勢如燎原烈火,既美好又盛大,讓人聽了心悅誠服。那些耍小聰明的言論,瑣瑣碎碎,廢話連篇。”

自媒體的出現(xiàn),為人們提供了更加多元化的發(fā)言渠道,但也出現(xiàn)了一系列問題,濫用發(fā)言權就是其中之一。

部分網(wǎng)絡主播“兩腳不出、大門不邁”,僅憑經(jīng)驗、憑想象,在沒有搞清楚事情的底數(shù)前,便盲目推測、盲目臆斷、滔滔不絕,對某些事情品頭論足,更甚者語出驚人,長期擾亂著網(wǎng)絡輿論場,這就是典型的濫用發(fā)言權現(xiàn)象。

“沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權”,調(diào)查研究不是蜻蜓點水,也不是浮光掠影,是需要深入一線、深入基層、深入群眾的,進行實實在在的調(diào)查研究才是真正意義上的實踐,才能掌握真實情況,實踐后的發(fā)言才有可能是真知灼見,才有參考價值。

基于反復實踐驗證而總結出的標準是人類實踐經(jīng)驗的結晶,在面對問題時也只有標準才可能給出最優(yōu)答案,才最具有參考價值,才會終止不同觀念的爭論。

上世紀30年代,歷史學家顧頡剛在云南大學執(zhí)教期間,曾找來幾位木工修理課桌,一位木工看到課桌下有塊木料,便隨口一說:“這塊木料適合做課桌的橫檔。”另一位則說:“做橫檔長度肯定不夠,用在小木椅上倒差不多。”第三個木工也發(fā)表了自己的看法:“你們說的都不對,把它鋸成幾段做木楔最好。”

見三個人為各自的意見僵持不下,顧頡剛隨手撿起木工們用的尺子,說:“你們不用爭了,尺子最有發(fā)言權。”說罷,他用尺子一量,說:“80厘米,你們知道該做什么最合適了吧?”尺子不正是“標準”嗎?不正是人類反復實踐中的智慧結晶嗎?

再來看莫言獲得的諾貝爾文學獎,評獎的標準正如一把文學評價的尺子,這把尺子已經(jīng)流傳百年了。

當然,人們隨時可以對諾獎的測量標尺進行質(zhì)疑,前提是拿出一個比這把尺子測得更科學、更系統(tǒng)的標尺出來,而不是空喊口號,這對文學無益。

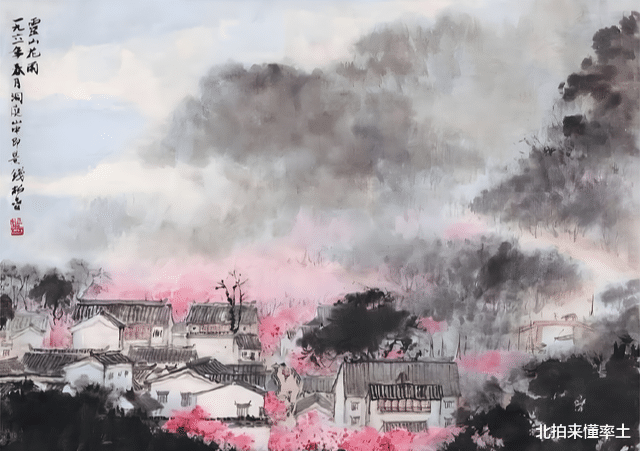

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”少年沈括不解為何“人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開”,于是親自躬行,為了探求真相而上山實地考察。

四月的山,乍暖還寒,不比山下溫暖,依然涼風瑟瑟,沈括茅塞頓開,由于山下與山上的高差,兩處存在氣溫差,山下的四月是初夏季節(jié),而在山上正好相當于陽春時節(jié)。正是憑著這種實踐求真知的精神,沈括的《夢溪筆談》傳千年,享譽古今。

1937年,張大千得意之作《綠柳鳴蟬圖》問世了:畫面是一只大蟬伏爬在柳枝上,蟬頭朝下,做欲飛狀。眾人皆為其精湛的畫技所折服,這幅畫好評如潮,張大千也將這幅畫視為自己創(chuàng)作的里程碑。

一次齊白石前來,張大千把得意之作呈給齊白石過目。齊白石看畫后,搖搖頭說:“此畫謬誤,蟬趴在枝上,其頭當永遠朝上!”

齊白石當頭潑冷水,張大千認為他是有意挑刺,但還是笑著說:“白石批評得對,我沒有細致觀察,憑心里想而作!”

1939年,張大千到四川青城山寫生,那時正值盛夏,蟬聲不絕。他突然想起了齊白石的說法,跑到了樹下仔細觀察蟬在樹上的姿態(tài)。原來蟬只要趴在樹枝上,頭皆朝上,張大千頓時為齊白石豐富的寫實經(jīng)驗而贊嘆。

后來,張大千為此事在回憶錄中這樣寫道:“真知,乃實事求是為根本。無論做人處世,還是作為職業(yè),都要有一顆坦蕩的心去面對真相,讓事實成為人生信條的操守。”

綜上可知,人的認識,由于受到視野和實踐范圍的局限,或由于個人認識上的偏見,大都易于被局部的小道理所蒙蔽,而看不到、認不清全局的大道理。