周杰倫新專輯,真的來了。

暌違六年,光憑一首先行曲就刷爆了朋友圈。

完整上線后,銷售額迅速破億。

不過,與炸裂的數據相對的,是充滿爭議的評價。

不少人都在吐槽,新歌太少,旋律似曾相識。

詞作格局也越來越小,退步明顯。

連帶#難聽#也上了熱搜。

其實,此刻的爭議只是前幾日的延續。

先行曲《最偉大的作品》發布后,就有不少人直言,歌詞只顧著堆疊概念。

在主題上,不再有深度。

在感情上,很難令人有曾經的共鳴。

甚至有人沖到周杰倫的社交賬號下大罵,導致他刪掉了多條動態。

雖然音樂感受是主觀的。

但華語樂壇的滑坡,早已是不爭的事實。

而身處其中的周董,也未能破例。

也許「最偉大的作品」,確實已經留在了過去。

華語流行音樂,已經進入了不愿有深度、也不敢有深度的時代。

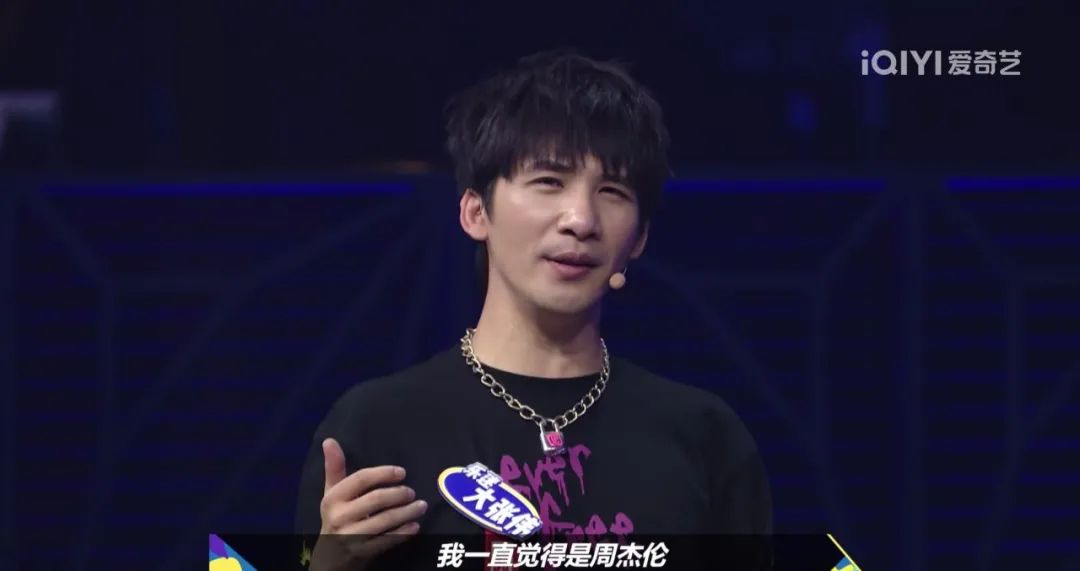

大張偉在《樂隊的夏天》中說過:

「我一直覺得,是周杰倫結束了中國搖滾樂。」

90年代末,港臺流行音樂的商業化模式已經成熟。

但相較于注重批判性的搖滾樂。

流行樂往往被打上「淺薄」的標簽。

而周杰倫的到來,打破了這一刻板印象。

他的早期作品不乏叛逆精神。

但卻能夠打通音樂類型的壁壘,走向大眾。

《雙截棍》一曲定乾坤,直接確立了「中國風」流行音樂的概念。

隨后,《青花瓷》《霍元甲》《本草綱目》等作品的爆紅。

更是讓「中國風」直接在開創者手中成熟。

可以說,周杰倫曾以一己之力,拓寬了華語流行音樂的邊界。

而更可貴的是,過去的周杰倫并未滿足于傳唱度高的爆款。

還創作出了許多具備現實深度的作品。

第二張專輯中自己作詞的《爸我回來了》,以反家暴為主題。

讓周杰倫的「態度」與其他流行歌手有了區分。

「森林綠地都已成紀錄片,聞不到綠意盎然」的《梯田》。

是一首環保力作,帶有批判性地審視了臺灣地區過度城市化的現象。

而關愛家人感恩親情的作品《外婆》和《聽媽媽的話》。

讓周杰倫沒有止步于酷炫的「偶像」,而擁有了足以成為榜樣的重量。

書寫勵志小人物的《蝸牛》,還被寫進了教科書。

「我要一步一步往上爬,小小的天有大大的夢想」,給了許多人力量。

對于很多人來講,周杰倫從不只是一個單純的流行歌手。

他保持著深度主題、動人情感與流行娛樂之間很好的相互平衡。

不管是獨立音樂人,還是說唱歌手。

提起周董,無不服氣其成就,還感謝他帶來的音樂啟蒙。

過硬的實力與耀眼的光環,自然讓人對于他的期待高出許多。

但不知何時,周杰倫專輯評分開始走低。

2016年開始,一年一張專輯的進度在婚后停滯。

關于奶茶和身材的討論聲,逐漸蓋過了周杰倫的音樂本身。

如今新歌發布,雖然熟悉的旋律一以貫之,但除此之外,周董似乎停止了表達。

而與此同時,詞作備受吐槽。

甚至發展出戲謔的「哥味文學」。

面對毋庸置疑的音樂性與實力,過度攻擊實在不必。

但也不可否認,不痛不癢的內容,因為打上周杰倫的名字才獲得了更多包容。

而稍具表達力的主題性作品,幾乎已經銷聲匿跡。

其實,讓人遺憾的不止周杰倫。

不難發現,近年來華語音樂越來越缺乏主題深度。

如果說,周杰倫是不愿再表達。

那很多頗具思考力的歌曲慘遭改詞,則讓人疑惑,華語音樂如今是否不能再有深刻主題了。

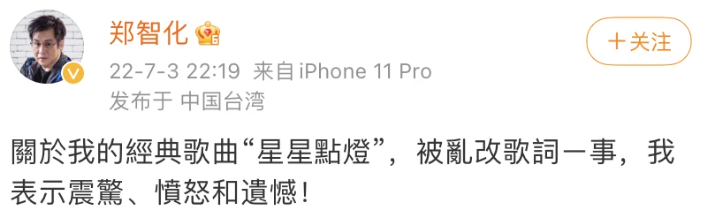

就比如前段時間引發熱議的《星星點燈》。

綜藝《乘風破浪》當中,王心凌組表演了這首經典老歌。

現場演唱的歌詞為:

「現在的一片天,是晴朗的一片天,星星在文明的天空里總是看得見。」

而原作歌詞為:

「現在的一片天,是骯臟的一片天,星星在文明的天空里再也看不見。」

隨后原唱鄭智化就此事發文,表示「震驚、憤怒和遺憾」。

其實,觀眾與鄭智化的感受是一致的。

這種自覺安全地「美化」,傷害的不僅是歌詞。

原作的精神內核也隨之被摧毀。

鄭智化的人生相當坎坷。

兩歲患上小兒麻痹,造成其日后的殘疾。

他一度想過結束生命,但終究選擇頑強堅持。

這樣的經歷給鄭智化的音樂鋪就了堅韌的底色。

他熱切關注各類社會議題,詞作鋒利而有溫度。

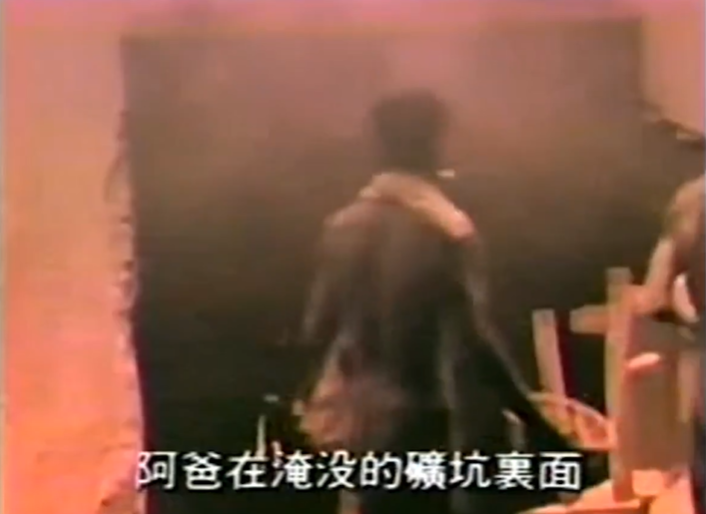

《老幺的故事》記錄了臺灣當時兩次礦變給普通家庭帶來的苦難。

一首《水手》火遍兩岸,不僅有對「目光短淺的人」的諷刺。

其中的倔強精神力更是感染過一代人。

「他說風雨中,這點痛算什么。擦干淚,不要怕,至少我們還有夢。」

而《星星點燈》的創作初衷,包含著對臺灣地區發展現狀的關注,和對冷漠社會風氣的批判:

「天其實并不高 海其實也不遠。人心其實比天高,比海更遙遠。」

而對青年人奮進的鼓勵和關懷,又保留了鄭智化人文式的思考方式。

人一生中難免無助彷徨,希望的光亮有時會被烏云遮蔽:

「學會騙人的謊言,追逐名利的我。在現實中迷失才發現自己的脆弱。」

但不必恐懼,烏云散去,我們總會回家:

「是你的眼神依舊在遠方為我在等候。星星點燈,照亮我的家門。」

如今一改,青年人的迷茫在晴朗的天空之下不復存在,希望又如何珍貴起來。

類似的改詞現象,屢見不鮮。

綜藝《天賜的聲音》就因不當改編蔡依林《玫瑰少年》的歌詞被罵上熱搜。

之所以爭議聲如此之大,是因為這首歌的主題意義非凡。

原型人物是15歲被霸凌致死的少年葉永志。

因缺乏「男性氣質」,葉永志被扒褲子、吐口水、暴力毆打,最終意外死去。

少年之死在母親的努力爭取下發酵,成為「葉永志事件」。

對臺灣地區正視多元性別教育,關注校園暴力起到了巨大推進作用。

《玫瑰少年》的歌詞中,就隱藏著對此事件的反思以及對葉永志的紀念:

「你并沒有罪,有罪是這世界。生而為人無罪,你不需要抱歉。」

「多少無知罪愆,事過不境遷。永志不忘紀念,往事不如煙。」

但在改編版中,隱藏著少年姓名的一句「永志不忘紀念」直接被刪。

錯者從「世界」變為「時間」。

「往事不如煙」的堅持,也最終「隨風去」。

原作的特殊性意義易改,主旨內核隨之瓦解。

「安全」的歌曲讓一切看似欣欣向榮。

其實對音樂人創作原動力的打擊不可估量。

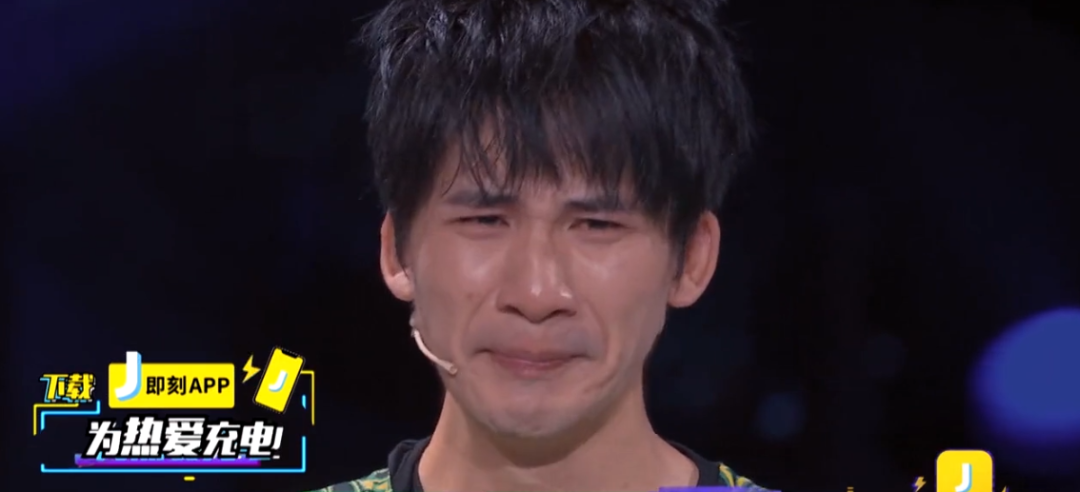

大張偉就曾在綜藝中提及,早期朋克音樂作品《結果》因歌詞導致演出受阻。

一改往日形象,罕見落淚。

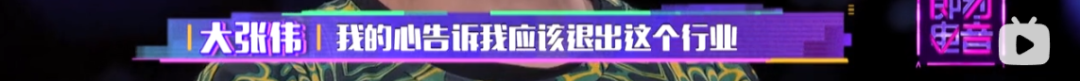

甚至說出「我的心告訴我應該退出這個行業」。

當作品中的表達被隨意篡改,甚至被剝奪表演的機會。

音樂人們越來越不敢有深度,何嘗不是一種無奈的選擇。

審核機制對音樂主題性的打擊固然讓人哀嘆。

但也并非優質內容缺失的全部原因。

市場反饋的變化,也占了相當大的比重。

高速發展的信息時代,讓音樂在人們的生活中如吃飯喝水一般尋常。

同時也讓音樂的主題性被大大削弱。

如今短視頻作為主流媒介,很大程度地影響了音樂的傳播方式。

一首歌是否成功,開始依賴于視頻平臺的推薦機制。

《樂隊的夏天中》就曾提及相關的現象:

「我已經好長時間,沒有聽過整首歌了。」

「老一輩總說老歌好聽,但新人聽歌只有十五秒」。

當一首歌的成功與否仰仗于「高潮部分夠不夠洗腦」「短時間內夠不夠炸」。

歌曲真正想要表達的內容開始變得次要。

這無疑也是一種惡性循環。

在這樣的回饋機制下,優秀的創作者們更容易陷入沉默的螺旋。

《音樂的秘密:一首歌的誕生》 中國頂級打擊樂手:劉勁松

此外,大量同質化音樂商品被快速制作出來的同時。

細心打磨的優質歌曲制作難度并未降低。

在紀錄片《音樂的秘密:一首歌的誕生》中

就展現了一首歌區被制作出來的繁瑣步驟與經濟成本。

但往往得到的回報與此并不成正比。

曾與陳奕迅等大牌歌手有過合作的知名編曲人曾宇,就表達過這方面的無奈。

唱片時代,聽眾對于優質歌曲的支持是一張張可見的實體專輯。

但完備的運行機制還未在內地確立,互聯網就已來勢洶洶。

歌神張學友就曾在采訪中說到。

90年代曾對內地音樂市場有過美好展望。

但誰知「內地一開放,已經沒有光碟了」。

互聯網時代到來之后,大眾選擇音樂的方式也隨之發生變化。

音樂消費的理念也從「為內容付費」,向「為人付費」轉變。

追求優質的深刻作品,在高成本、低回報、內容不再為王的大環境之下,變得更為奢侈。

「原來最早的排行榜,歌是誰唱的其實都不知道,但好聽就會火。歌自己是有生命力的。」

「現在是因為這個人很火,然后他們就認為這個歌也應該火。」

種種亂象如此,那主題性強的深刻音樂作品還被需要嗎?

其實,當下單薄的音樂主題,與現實之間似乎已經產生了距離。

反而讓人更加渴求有厚度有內涵的作品。

來填補心靈與生活之間的縫隙。

一方面,越來越多的經典老歌不斷翻紅。

從周杰倫早期作品旺盛的生命力也能看出,大家對于優秀作品的認可和關注仍在。

《聲生不息》使用技術手段與Beyond樂隊隔空對唱

另一方面,病毒式口水歌帶來的逆反心理也越來越普遍。

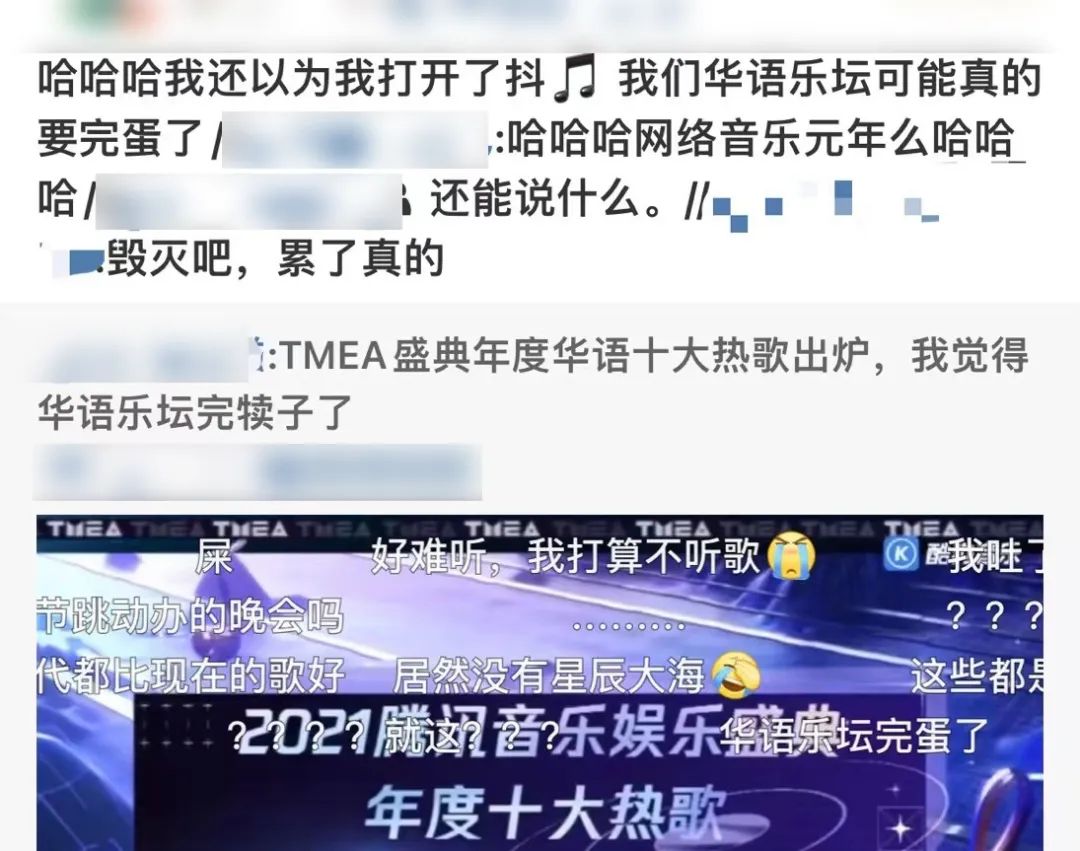

就像2021年度華語十大熱歌都是「十五秒神曲」,引發了全網群嘲。

其實,對于優質作品期盼的落空,以及對于華語音樂環境改善希望的破滅,也是周杰倫新專輯備受爭議的原因之一。

曾經,周杰倫是最具創新力的先鋒音樂代表,重建過音樂格局的強者。

最有可能破局之人如今固守,確實讓人遺憾。

與此同時也說明,大家已經默契地不再奢望更好的音樂環境。

也不再寄希望于更新銳的創作者、更先鋒的作品。

而是無奈地將拯救華語樂壇的希望,全放在了周杰倫一個人身上。

這,或許才是最悲哀之處。