有一次,黑澤明在電車上無意中看到廣告上用大標(biāo)題寫的:是誰奪去了xx的貞操。

他覺得這不是所謂的自由,而是言論暴力。

為了消滅這種社會風(fēng)氣,他決定寫一部關(guān)于自由的劇本,最后拍成了電影《丑聞》。

正如黑澤明曾經(jīng)說過一句話:“人就算死了,也不會放棄虛飾。”

所以,他希望可以通過他的電影表達(dá)出人性真實的一面。

憑借著這份信念,他打造了一部又一部對社會有影響力的作品。

接下來,我們一起來了解一下,他是怎么一步步走上奧斯卡的?

01

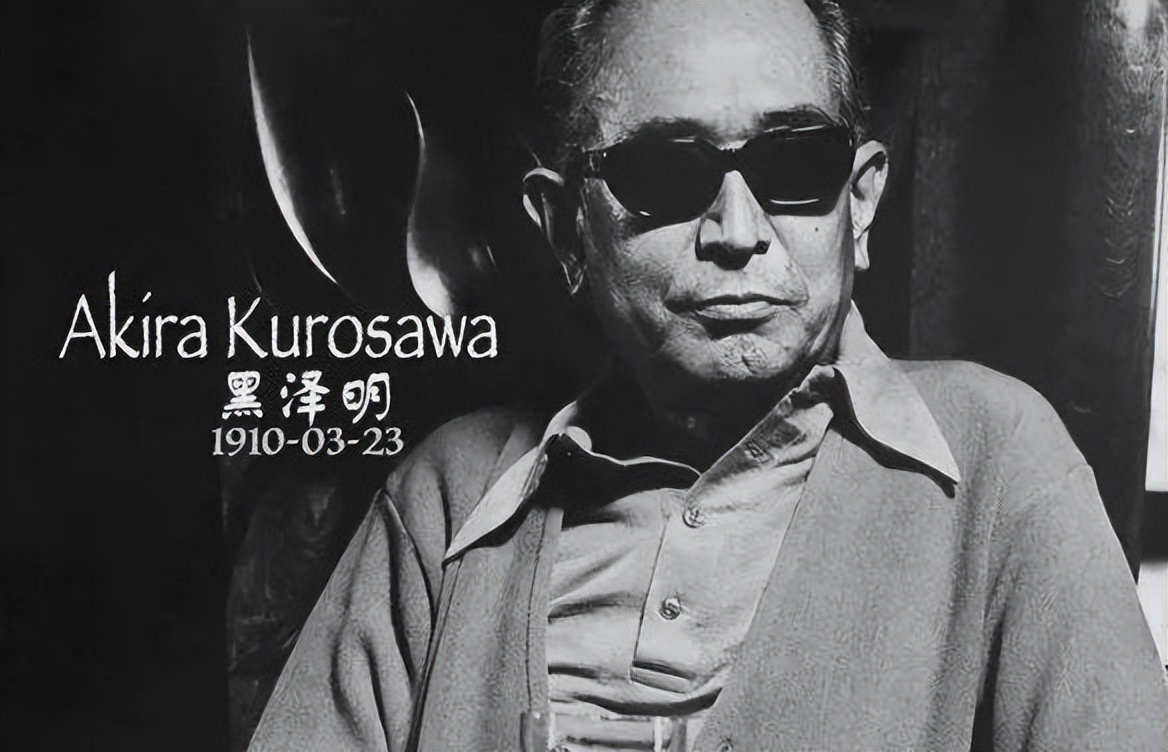

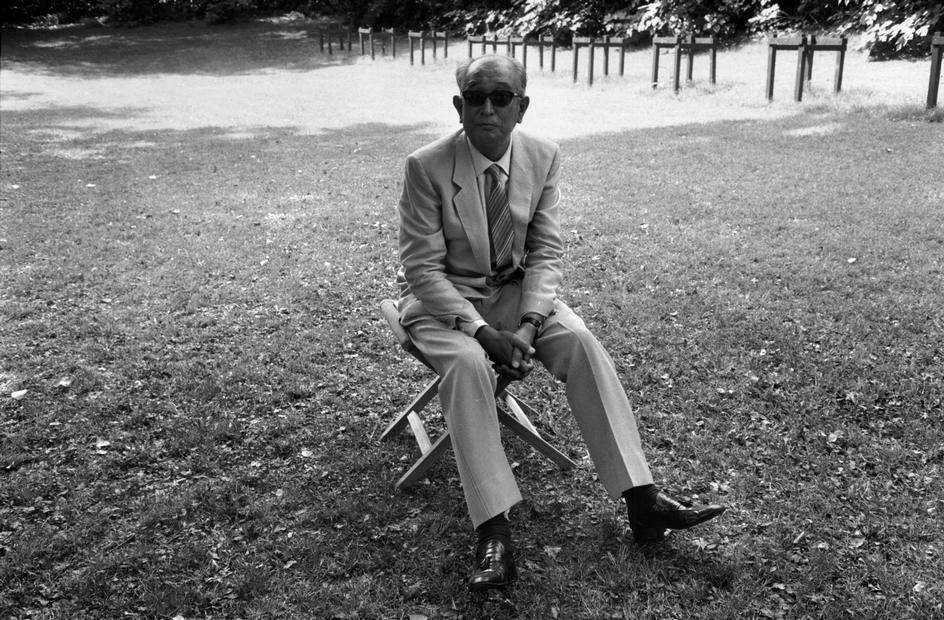

黑澤明,1910年出生于東京。

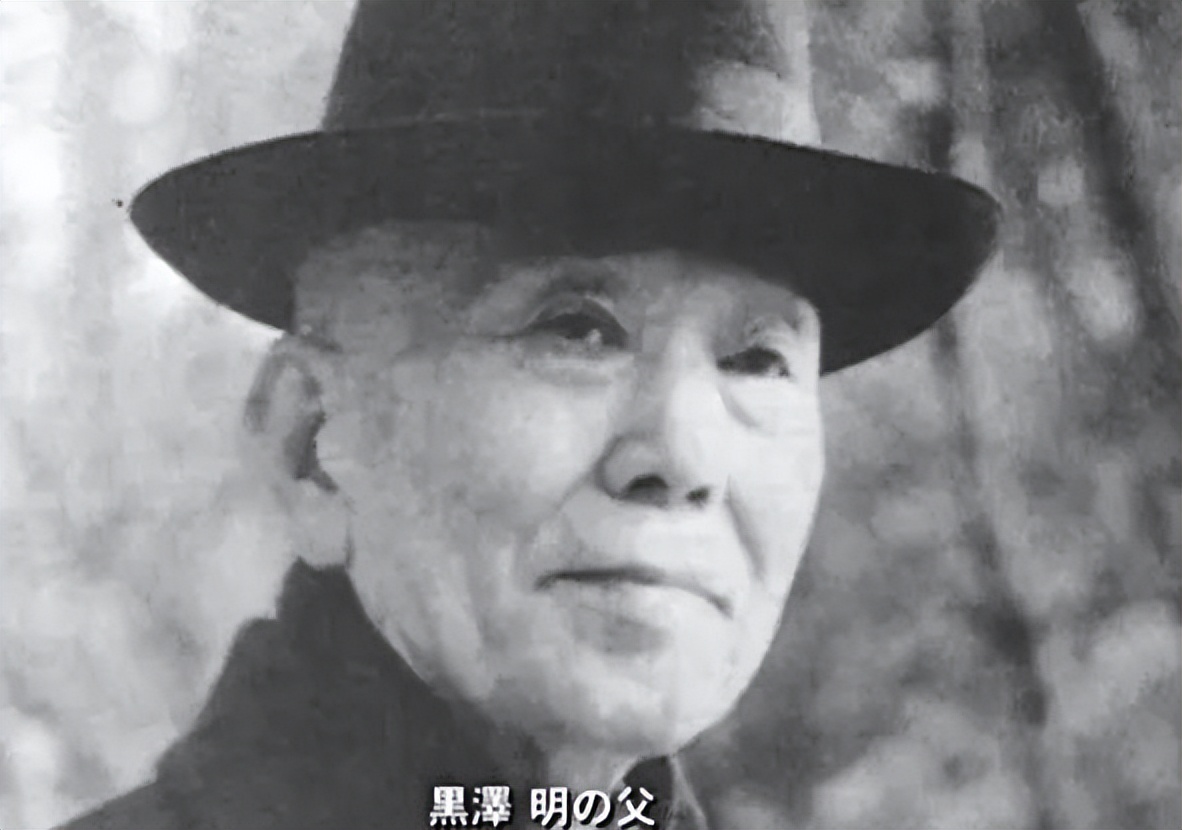

他的父親是軍人出身,是戶山陸軍學(xué)校的畢業(yè)生,畢業(yè)之后留校當(dāng)陸軍教官。

父親很喜歡書法,他的中國詩詞字畫中,有一句是“劍史青龍偃月刀,書讀春秋左氏傳”,他非常喜歡。

母親是大阪商家出身,與父親結(jié)婚后就沒有工作了,她是慈母的角色。

而父親對他很嚴(yán)格,但在那個時代,很多人認(rèn)為電影帶來的社會影響對孩子不好,但父親會主動帶全家去看電影,他認(rèn)為電影對孩子的教育是有益的。

父親一直教育他們,任何事情,都要有自己的判斷能力。

而小時候,姐姐對他說:“你一生下來就是個莫名其妙的家伙。”

因為那時候的黑澤明,智力一直跟不上同齡人。

上小學(xué)的時候,經(jīng)常被人欺負(fù),一被欺負(fù)就會哭,哭這個毛病直到長大拍電影還有這個毛病。

后來,到了小學(xué)二年級,黑澤明的智力漸漸地好起來了,連他自己都覺得神奇。

智力好轉(zhuǎn)之后,黑澤明的成績就好起來了。

快到小學(xué)畢業(yè),他的成績已經(jīng)名列前茅。

但他最喜歡的還是語文,歷史、作文、美術(shù)。

而理科他是為了保持好成績,才勉強學(xué)的。

小學(xué)畢業(yè)考上中華中學(xué)之后,有一位老師對于他的幫助非常大,對他日后一直敢于發(fā)聲,奠定了一定的基礎(chǔ),這位老師就是巖松五良。

有一次,歷史老師巖松五良,出了10個題目,讓他們考試。

然而,在這10個問題中,只有1個問題“對3種神器試述所感”有點想法。

于是,他就這個問題寫了3張答題紙。

在課上,巖松五良老師說:“這里有一份奇怪的答卷。他只回答了我出得十個題中的一個,可是答案很有趣。我第一次看到這樣具有獨立見解的答卷。寫這份答卷的家伙有出息。給滿分!黑澤。”

那個時候的黑澤明很感謝巖松老師沒有對他發(fā)散性思維的遏制。

他很喜歡看書,經(jīng)常把省下來的錢買書,有時候會一邊走路,一邊看書。

樋口一葉、國木田獨步、夏目漱石、屠格涅夫等人的作品就是在路上看完的。

哥哥姐姐的書,凡是到手就讀,不管讀不讀得懂。

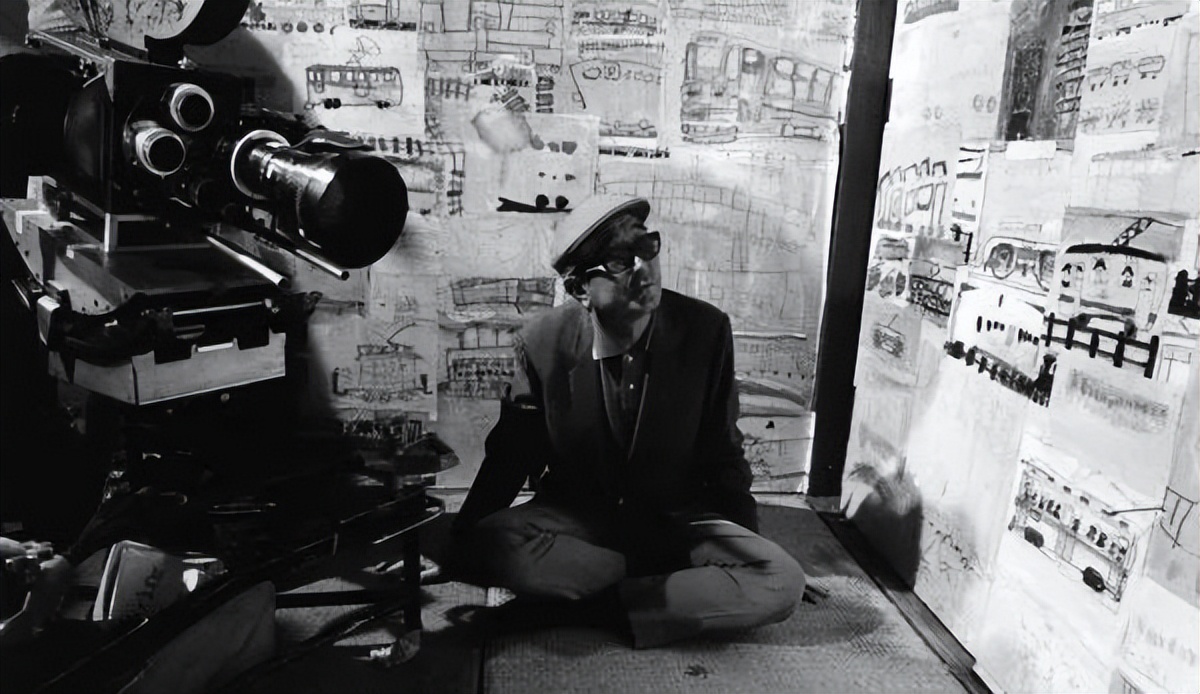

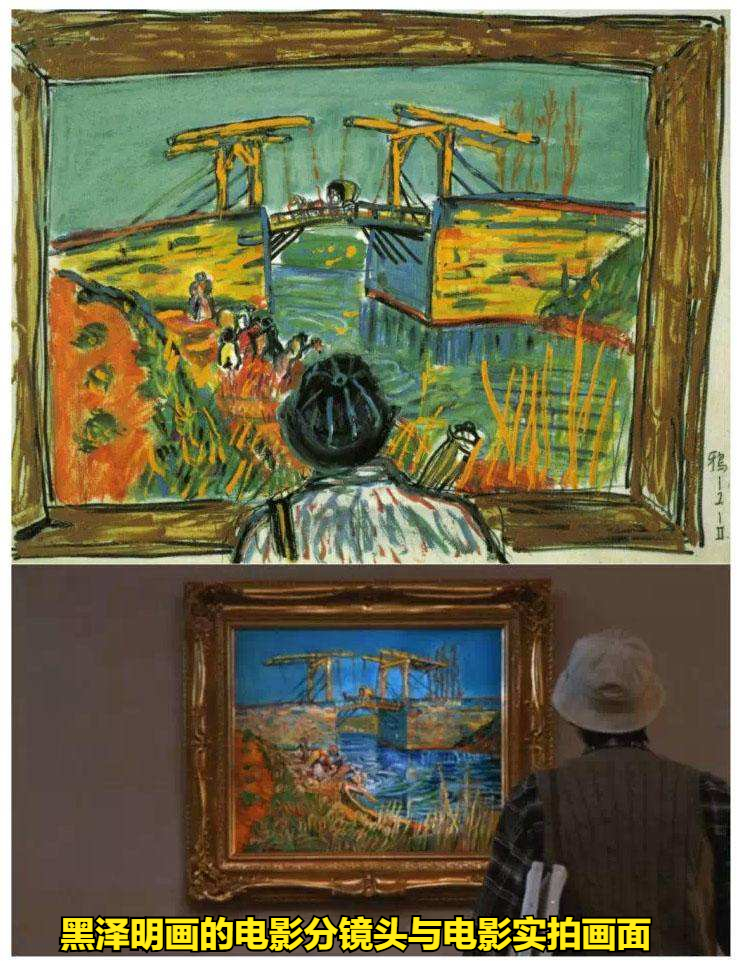

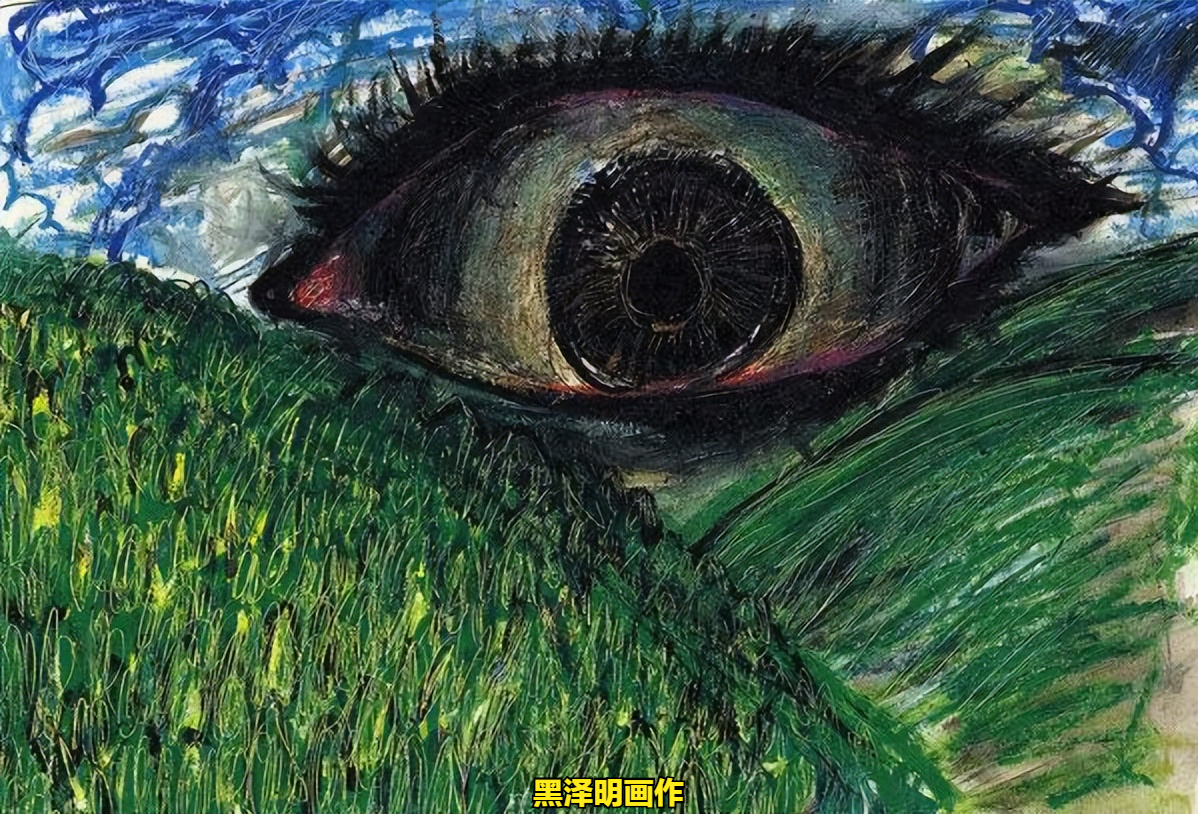

黑澤明非常喜歡畫畫,最喜歡的畫家就是塞尚和梵高。

中學(xué)時候,他的作品就經(jīng)常刊登在校友會的雜志上。

他父親還建議他中學(xué)畢業(yè)后報考美術(shù)學(xué)校,但后來沒考上。

他當(dāng)時覺得沒什么,因為這樣,他就可以自由地畫畫了。

18歲時,他的作品還獲獎入選了全國性的新人作品展。

但因為1929年,他19歲這年,爆發(fā)了全球性經(jīng)濟危機。

家里的經(jīng)濟也受到了影響,而畫布和油彩都比較貴,他也不能再要求家里給他買齊畫畫的工具。

于是,他一面沉迷于繪畫,一面貪婪地學(xué)習(xí)文學(xué)、戲劇、音樂和電影。

在黑澤明23歲時,27歲的哥哥突然自殺去世。

這讓他覺得自己不能再這么無所事事下去了。

后來,他就開始靠給雜志畫插畫,給烹飪學(xué)校畫教材中切蘿卜的方法,給棒球雜志畫漫畫來賺錢。

但是,畫這些并非本意勉強要畫的東西,使他更加喪失掉了作畫的興趣。

直到1936年,黑澤明26歲那年,看到報紙上PCL電影制片廠招考副導(dǎo)演的廣告,第一次考試要寫一篇論文,題目是“列舉并論述日本電影的根本缺陷及其糾正方法。”

那時候因為受哥哥作為影評人的影響,他認(rèn)為歐美電影非常有趣、耐咀嚼。

而對于日本影片,作為一名電影愛好者來說,他感到很多不足之處。

于是,在那篇論文里,黑澤明把想說的全部都說出來了,還一一舉例。

后來在幾個月后,他收到了第二次考試的通知。

第二次考試考的是寫劇本,那時候的他對劇本一竅不通。

他看了看其他人,已經(jīng)在唰唰地寫上了。

他當(dāng)時看了別人的寫法,才知道原來是要先寫故事發(fā)生的地點,然后再寫故事。

黑澤明就按照他這樣的寫法去寫了。

口試的時候,黑澤明第一次見到了他的人生導(dǎo)師山本嘉次郎,兩人聊了畫,聊了音樂,聊了電影,聊了鐵齋、宗達(dá)、凡高、和海頓,聊到天都開始暗下來了。

而那時候因為外面還有很多人在等著,所以就意猶未盡地先回去了。

一個月后,黑澤明收到了第三次面試,這次考試是背景調(diào)查。

聊了不是很久,就通知可以回去了。

一周后,收到了錄取通知。

當(dāng)時黑澤明還跟父親說:“來了這么個東西,老實說我還興趣不大呢。”

父親說:“如果不愿意干下去,隨時都可辭掉。但是干什么都能獲得一種經(jīng)驗,干一個月也好,干一個星期也行,還是去試試吧。”

于是,黑澤明就這么進了PCL做副導(dǎo)演。

02

一開始,黑澤明跟著的不是山本嘉次郎導(dǎo)演。

但是因為他的暴脾氣,跟原來的導(dǎo)演經(jīng)常因為意見不合,而吵起來。

最后,再次分配的時候,就分配到跟著山本嘉次郎導(dǎo)演。

跟著山本導(dǎo)演的時候,黑澤明提的意見,山本導(dǎo)演基本上都會采納。

對于追隨他的副導(dǎo)演,絕不干改變他們個性的事,而是一心一意地著力于發(fā)掘他們的個性,而且絲毫不讓我們有從師學(xué)習(xí)的拘束心情,而是讓我們充分地發(fā)展自己。

有一次,山本導(dǎo)演跟他說:“如果想當(dāng)導(dǎo)演,就得先學(xué)著寫劇本。”

于是,黑澤明每天都絞盡腦汁地寫劇本。

他覺得就算一天就寫一頁紙,寫365天,那也有365頁了。

通宵工作沒辦法寫的時候,只要有睡覺的時間,躺下之后,他還能再寫2-3頁。

就這樣,他竟寫出了《達(dá)摩寺里的德國人》這部劇本,經(jīng)山本導(dǎo)演的推薦,發(fā)表到了《電影評論》。

后來還寫了《寂靜》和《雪》兩個劇本,拿著這兩個劇本去投了信息局懸獎?wù)骷娪皠”尽?/p>

《寂靜》獲得了二等獎,獎金是300元,《雪》獲得了一等獎,獎金是2000元。

而當(dāng)時黑澤明的月薪是48元。

等黑澤明能寫劇本之后,山本導(dǎo)演又讓他學(xué)剪輯,因為想要當(dāng)導(dǎo)演,不會剪輯也是不行的。

開始學(xué)剪輯的時候,黑澤明把剪輯室弄得亂七八糟。

他把山本導(dǎo)演拍的膠片拽出來,又剪又接。

剪輯師看到很生氣,他跟這位剪輯師吵過不知道多少次了。

可是,黑澤明不管他怎么吵,照剪輯影片。

剪輯師看他不管怎么剪最后都恢復(fù)原樣,就沒吵他了。

黑澤明當(dāng)副導(dǎo)演的時候,最苦惱的就是從來沒有時間好好睡覺。

拍戲的時候,經(jīng)常一熬就是通宵,有時候緊張到極點,就用唾液濕濕眼皮,再繼續(xù)干。

在黑澤明跟隨山本導(dǎo)演拍了好幾部電影之后,山本導(dǎo)演覺得他也有足夠的經(jīng)驗去獨立拍片了。

但是,幫別人拍和自己拍是不一樣的。

32歲,黑澤明開始拍自己的第一部作品《姿三四郎》,喊“開始”的時候,非常緊張。

而拍第二個鏡頭的時候,就不緊張了,一心想著趕快拍完。

在拍三四郎和檜垣源之助決斗的時候,原本想象的場景是需要有烈風(fēng)的。

打算采用布景,用大馬力吹風(fēng)機制造烈風(fēng),但是效果不好。

最后用外景,選了箱根仙石原,那里是有名的大風(fēng)口,但偏偏那天晴空萬里,沒有風(fēng)。

整個攝影組的人回到旅館等風(fēng)到來。

等了很久,一股涼風(fēng)從窗外刮了進來。

大家互相看了看,然后馬上拿起早就備好的設(shè)備往拍攝點走。

一路上,大家頂著狂風(fēng),艱難地前行。

最后,終于在狂風(fēng)停的時候,拍完。

唯一遺憾的就是,黑澤明覺得自己閱歷太淺,沒有很好地利用這難得的強風(fēng)。

自以為充分地拍攝了強風(fēng)中的鏡頭,到了剪輯的時候才發(fā)現(xiàn),根本就還有很多細(xì)節(jié)沒有拍出來。

送審的時候,房間的檢查官和幾位導(dǎo)演跟助理都坐好了,大家都在喝咖啡。

而桌子前面就擺了一把椅子讓他坐,連咖啡都沒有,他覺得自己簡直像個被告。

檢查官開口就說他的作品是模仿英美的,特別是神社石階上的戀愛鏡頭。但這個僅僅是男人和女人遇上了,根本就談不上戀愛鏡頭。

黑澤明當(dāng)時想,如果認(rèn)真地聽下去,一定會被氣死。于是,他就看著窗外,左耳聽,右耳出。

有些話聽到了,他氣得要抄起椅子砸。

剛要站起來,小津安二郎導(dǎo)演知道他的脾氣,忙說:“如果以100分作為滿分,《姿三四郎》可打120分!黑澤君,祝賀你。”

最后,《姿三四郎》這部電影取得了非常高的票房。

1981年,中國第一部引進的外國電影就是《姿三四郎》,那時候的女孩子都說,找對象就要找姿三四郎這樣的。

03

拍《膽大包天的人們》(又名《踩虎尾的男人》)的時候,日本戰(zhàn)敗了。

美軍經(jīng)常到布景場地看他們拍,有一個人還要求黑澤明給他拍張他即將被日本刀砍的照片。

雖然拍攝經(jīng)常被打擾,但總算還是順利拍完了。

送審的時候,檢察官說對這部電影有異議。

于是,黑澤明就氣沖沖的過去了。

沒想到現(xiàn)在已經(jīng)不是日本做主了,檢察官還這么囂張,開口就說這部電影不像話,塞個榎本健一,簡直就是嘲弄歌舞伎。

黑澤明反駁說:“這實在可笑,榎本健一是位非常出色的喜劇演員。只因為他扮演了一個覺得,就說這是嘲弄歌舞伎,你這話本身就是嘲弄了出色的喜劇演員榎本健一。

難道喜劇低悲劇一等嗎?堂吉訶德有桑丘這個喜劇式的人物當(dāng)他們的隨從,源義經(jīng)一行人有一個榎本健一這樣強有力的喜劇人物當(dāng)他們的隨從,又有什么錯呢?”

有個年輕的檢查官霸道地說:“反正你這作品不成體統(tǒng),拍這樣烏七八糟的東西,你打算干什么?”

黑澤明把自己之前想說的話,全都說出來:“廢物們說別人的作品是廢物,這恰恰證明人家的作品不是廢物。烏七八糟的家伙說別人的作品烏七八糟,這該是非常有趣的事吧?”

后來,這部電影被日本檢查官從《關(guān)于拍攝中的日本電影的報告》中刪去,而遭到禁映。

3年之后,電影部門的主管官員終于想起來看看這部電影了,看完之后,他們覺得很不錯,

很有趣,所以,就把《色膽包天的人們》這部電影從禁映的名單中放了出來。

黑澤明覺得,有趣的作品,誰看都感到有趣。當(dāng)然,那些烏七八糟的家伙例外。

之后,黑澤明還以《饒舌》為題寫了個獨幕劇,以喜劇的形式,接著劇中人物,描寫了日本人一吐為快的現(xiàn)實狀況。

那時候,還有個美國戲劇專家對這個劇很感興趣,他跟黑澤明聊了很久。

黑澤明是從沒有創(chuàng)造自由、對創(chuàng)造出來的東西概不尊重的時代生活過來的,這個時候他才開始真實地感到,對創(chuàng)造自由和創(chuàng)造物的尊重確實存在。

所以,后來又創(chuàng)作了很多關(guān)于社會現(xiàn)實話題的作品。

黑澤明的出名之作《羅生門》,表現(xiàn)的就是不加虛飾就活不下去的人的本性。

他在決定拍芥川龍之介的《羅生門》之前,其實一直在糾結(jié)要拍什么好。

他突然想到了一個劇本,就是根據(jù)芥川龍之介的《竹林中》改編的。

劇本很好,但是并不足以撐起一部電影的時長。

后來,又想起了橋本忍根據(jù)芥川龍之介改編的劇本《雌雄》,覺得這個劇本白白扔掉太可惜

了。

黑澤明覺得《竹林中》已經(jīng)有3個故事了,如果再創(chuàng)造一個新故事,就正好達(dá)到影片所需的長度。

然后想到了同樣講平安朝故事的《羅生門》。

于是,電影《羅生門》的框架就慢慢出現(xiàn)在黑澤明的腦海里。

那時候,黑澤明覺得有必要回歸到無聲電影。

他搜集了很多先鋒派電影文獻,回憶從前看過的電影結(jié)構(gòu),借以咀嚼其獨特的電影美學(xué)。

最后,選擇在京都和奈良進行拍攝。

剛開始,3個副導(dǎo)演來找他討論劇本的時候,他們說已經(jīng)下功夫看了,但還是不懂。

黑澤明覺得他自己已經(jīng)寫得很明白了。

后來還是做了解釋:“這個劇本就是說人對于自己的事不會實話實說,談自己的事的時候,不可能不加虛飾。甚至可以說,人就算死了也不會放棄虛飾,可見人的罪孽如何之深。它描寫的人心是最不可理解的。如果把焦點集中在人心的不可理解這一點來讀,那么我認(rèn)為這個劇本就容易解釋了。”

1951年,《羅生門》在威尼斯電影節(jié)上獲得了金獅獎。

1952年,獲得了美國奧斯卡金像獎。

04

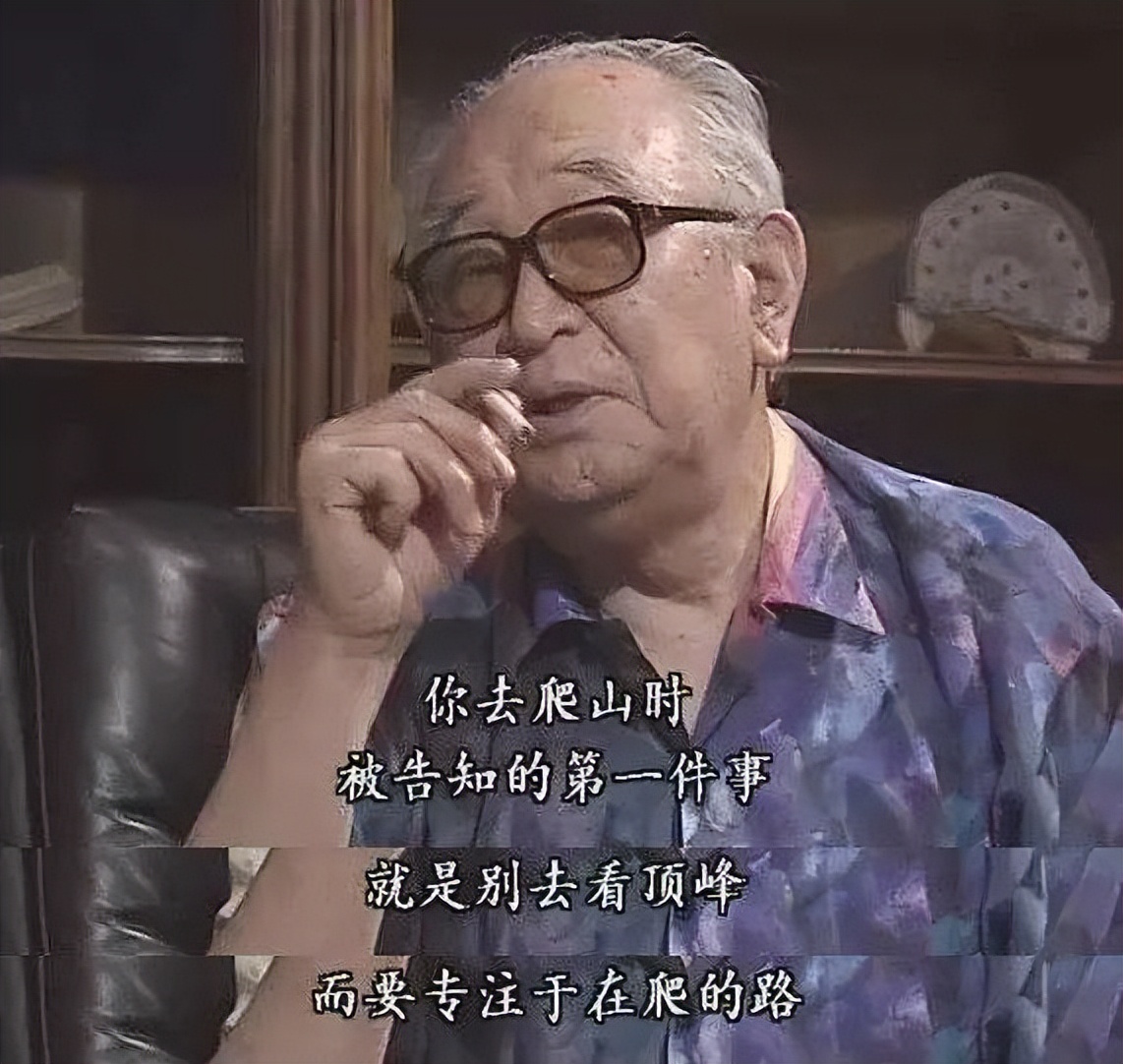

黑澤明說過:“人不會老老實實地說自己是怎么一個人,常常是假托別人才能老老實實地談自己。因為,再沒有什么能比作品更好地說明作者了。”

所以,就算獲獎了,他也并不以此而驕傲。

反而更加希望用自己的作品,來顯示他對于這個社會的表達(dá)。

1954年,《七武士》黑澤明通過這部電影展示了一個深刻的隱喻:武士因他們的特殊生存狀態(tài),必將走向滅亡的趨勢。它從產(chǎn)生就存在了一種自殺主義的方式生存,最后不得不回到自殺的歸宿。

有人稱這部電影稱作“史詩般的巨著”,雖然沒有華麗的特效、復(fù)雜的劇情和故作深沉的情懷,卻宏大與細(xì)膩并舉,百看不厭。

之后獲得威尼斯電影節(jié)銀師獎,被日本《電影旬報》評選為日本百部電影第一名。

后來,因為《電車狂》的票房慘淡,導(dǎo)致他的事業(yè)一落千丈。

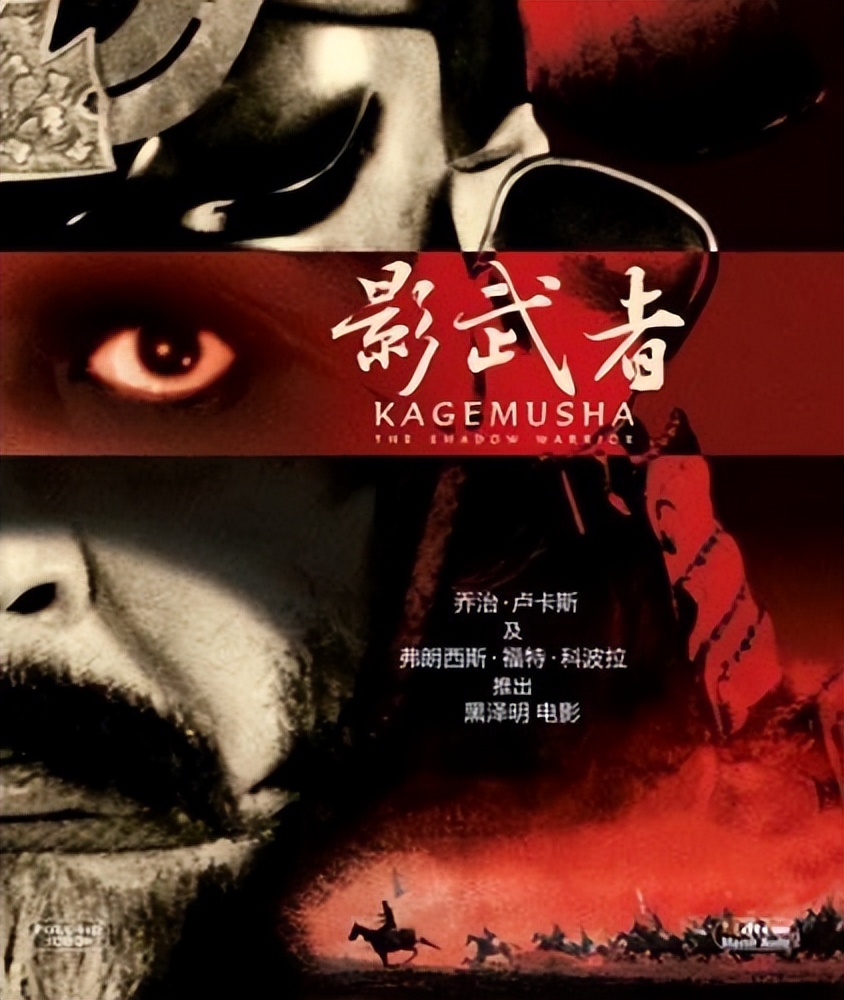

1980年,《影武者》是在他的兩位導(dǎo)演粉絲《星球大戰(zhàn)》的導(dǎo)演盧卡斯和《教父》的導(dǎo)演科波拉的幫助下,才順利在美國上映。

而這部電影,更是直接表達(dá)了黑澤明自己對于人性的批判。

美國著名影評人Donald Richie評價這部電影,是唯一一部沒有給出任何希望的電影。在黑澤明以往的電影中,主人公不斷努力,最終可以獲得成功。但在這部電影中,影子不斷努力,卻難逃失敗的宿命。

更加表現(xiàn)出黑澤明對于現(xiàn)實命運的無奈,拍攝《影武者》前的那一時期的落魄令他備受打擊。

但,事實證明,命運并沒有拋棄他。

《影武者》在美國上映之后,就獲得了康城影展金棕櫚獎和奧斯卡最佳影片提名。

1985年,75歲的黑澤明改編了莎士比亞的《李爾王》,拍成了電影《亂》。

莎翁在《李爾王》中有一句經(jīng)典臺詞:“瘋子領(lǐng)瞎子走路是這個世界上的一般規(guī)律。”

黑澤明在《亂》中,把這句話改成了:“在這狂亂的時世里發(fā)瘋才是正常的。”

直面表現(xiàn)出他對于戰(zhàn)爭的不贊同,和對于戰(zhàn)爭所受到的不可磨滅的創(chuàng)傷。

而先前他也曾經(jīng)改編了莎翁的《麥克白》,拍成電影《蜘蛛巢城》。

后來,在1990年,拍攝了電影《夢》。

這部電影,映射的就是他的成長史,展現(xiàn)了他對現(xiàn)代社會的反思和對人類種種愚行的譴責(zé)。

從他的少年到暮年,用了8個夢來表現(xiàn)出來。

他將自己對于藝術(shù),對于人生的領(lǐng)域,都放入《夢》中。

他在電影臺詞中寫出了自己的心聲:“人在世上盡完自己的本分,然后問心無愧地死去,是一件很可喜的事。”

《夢》這部影片雖然在豆瓣有8.7分的好評,但卻一直受到了兩極分化評價。

有的人覺得看完之后很失望,表達(dá)過于直白,和黑澤明大部分作品都不太一樣。

但有的人卻覺得看完影片后,深受同感,覺得每個夢境中的主人公都是自己。

而這部影片放映后,獲得了美國金球獎提名,并獲得日本電影優(yōu)秀獎。

同年,黑澤明獲得了奧斯卡金像獎終身成就獎。

1998年,黑澤明因腦中風(fēng)去世。

這位電影大師一生執(zhí)導(dǎo)過31部影片,每一部都是他對現(xiàn)實社會的記載。

徐克曾經(jīng)說過:“今時今日雖然再無戰(zhàn)亂,觀眾再看黑澤明的電影時也許會有不同的體會與領(lǐng)略,但我相信,觀眾看的時候總有反應(yīng),與黑澤明的電影產(chǎn)生關(guān)系,相反,現(xiàn)在太多電影是堆砌而成,我以為創(chuàng)作人理應(yīng)通過像這種激烈的內(nèi)心震蕩,才可以產(chǎn)生這些感覺。”

黑澤明用他的一生,來打造這個屬于他的電影時代。