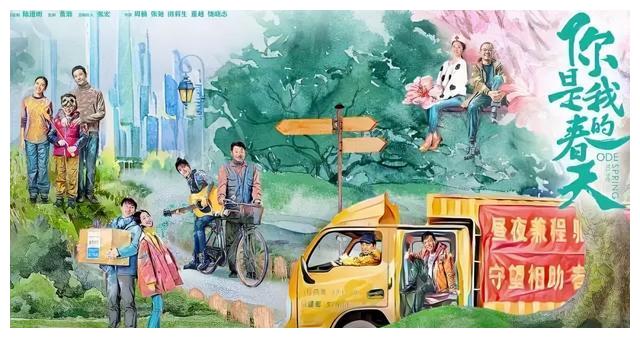

《你是我的春天》上映5天了,票房兩千多萬。以商業維度的表現來衡量這部影片成功與否,顯然是不合理的,也并非這部影片的創作初衷。“一定要用電影的手段去記錄當下時代的重大事件。”2020年初武漢爆發疫情之后,中國電影家協會分黨組書記張宏提出用電影記錄正在發生的故事的想法。看過片子的觀眾會發現,《你是我的春天》的五個故事正是從新冠肺炎在武漢大規模蔓延開始講起,有個體、家庭的破碎,也有社區和武漢這座城市的困境,再到醫院ICU的悲壯,最后以武漢之外一個普通家庭的故事收尾。

“我們并不是為了評判、歌頌,只是想真實地記錄。”《你是我的春天》制片人、中國影協王丹對毒眸表示,影片想講的是在疫情中普通人的勇敢與堅韌,以及大家是怎么互相扶持著共渡難關的。創作者也是以這樣的初衷參與進來的。《你是我的春天》由張弛、周楠、田羽生、董越、饒曉志共同執導,取材于疫情中發生過的真人真事,從搜集資料、采風到劇本創作、拍攝,整個過程中,他們并沒有把影片當做一部抗疫電影來拍:“這是一部現實主義題材的電影,故事是真實的,創作和表達也是真誠的。”得益于這種真誠,我們正在經歷的時代,被《你是我的春天》真實地記錄了下來。毒眸在對話了董越、田羽生和饒曉志三位導演和制片人王丹之后,整理了他們的創作故事,以下是他們的自述。董越:現實的豐富性和震撼性會給我們非常多的營養2020年的4月份,武漢剛解封沒多久,我就接到了來自中國電影家協會的邀請。題材定下來之后,影協也給我們準備大量的新聞素材,但對我來說,這些新聞不足以滿足我對“武漢究竟發生了什么”的期待,所以我決定自己去尋找真實的素材。最早我就知道自己想拍最嚴峻、嚴酷的抗疫時期里發生在醫院的故事,鎖定目標后去武漢當地做了大量的采訪工作。這個過程花費的時間很多,在做這個片子的前期工作時,我覺得自己不太像一個導演,更像一個社會調查記者,不斷地跟不同的人接觸,采訪了很多醫護人員。前期并不是很順利,很多醫護人員有一些顧慮,作為真正經歷過那場危機和困境的人,他們在當時承受了常人難以想象的壓力,甚至是絕望。他們的內心、精神可能都遭遇了一些創傷,是不愿意回憶細節的。我就一直在不斷地試圖和他們溝通,去挖掘更多的東西,直到后來我碰到了故事的原型之一,那對晚上睡在車里的醫護夫妻,再結合其他人的經歷,才有了影片中醫院ICU主任龔臣醫生和妻子、同事們的那段故事。

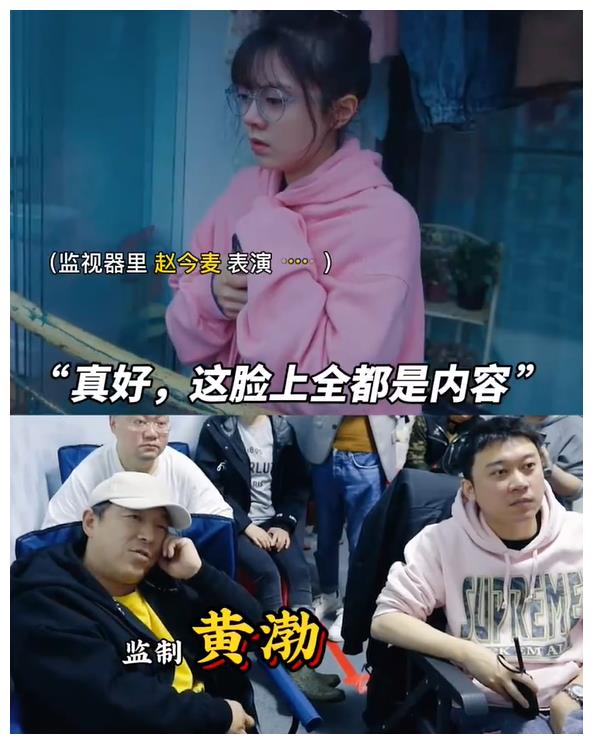

一開始我覺得這個項目做起來難度很大,沒什么信心,甚至拖了很久都沒有交出劇本。“你總得讓我知道你要拍什么吧?能不能講一下你的大致思路和想要拍出來的效果。”張宏書記問完這個問題后,我用了幾分鐘的時間口述了一下,臨走之前他跟我說了一句話:“我相信你能拍好這部電影。”是他的這句話讓我堅定了信心。我在很多時候是一個不太自信的人,尤其在拍電影方面,因為他對我的肯定,我能夠從他的眼神里看出來信任,所以當時我就相信自己一定能做好這個事情,一定能夠拍出一個拿得出來的作品。后來我給自己設立了一個標準,無論要具體拍哪一個人物、拍一個什么樣的故事,拍完做完之后我帶它回到武漢放映,如果武漢的觀眾和醫護人員是認可的,我就及格了。因為前期工作做得非常扎實,在劇本創作過程階段就比較順利,我和《長江日報》的資深記者朱波老師一起把劇本寫完,在自己動筆寫最后幾稿劇本的時候,已經沒有任何陌生感了——我對他們(劇本人物)的個性、說話的風格、習慣和心理活動,都已經非常了解。在創作的很多時候,我并沒有特意考慮過和觀眾的溝通,我覺得每一個創作者都是觀眾,我們都有作為普通觀眾的一面,所以我覺得(創作時)首先應該想盡一切辦法征服自己,讓自己很認同這件事情、認同自己的表達、認同自己的作品和真實之間的聯系——在和觀眾交流之前,首先要建立起對自己的真誠,這一點非常重要。在表達層面,我想呈現的是,當我們的人生面臨絕望的時候,到底該如何做選擇?有了這個想法之后,所有敘事上的設計都是圍繞它來進行的;拍攝過程中,因為提供了一個高度還原的寫實的風格,我所有的工作也是圍繞著它來進行的。在我看來無論是敘事技術還是拍攝技術,都不是特別逾越不了的事情。拍攝龔臣搶救他的同事紀永亮醫生那場戲,我們只拍了一條,其他的鏡頭都沒有一條過,只有那場戲是一條過的。除了主演黃超之外,其他人全都是真正經歷過生離死別的醫護人員,他們都經歷過同事在自己眼前倒下、去世,所以拍那場戲的時候,所有人都在那個情緒里面不能自拔。那場戲最后呈現出來的效果無比震撼,因為他們已經不是在演戲了,過去的創傷經歷全都被喚醒了。有一個女護士,在紀永亮剛剛停止心跳的時候,她已經是在抽泣的聲音了,真的不是在表演了。我當時是淚流滿面的,幾個主創人員也是如此,他們都非常難過,所有現場的人員都被拉回了曾經真正的搶救現場。我覺得這個是沒有辦法復制的,甚至我覺得都不像是在拍電影,就是一種對現實的還原。現在回過頭來看,這段創作拍攝經歷給我的感受非常多。最早的時候我不太敢參與這個項目,但是真正拍完之后我的收獲特別大。在此之前我只有過為數不多的兩部長片(《暴雪將至》和《戴假發的人》)經驗,長片的創作、制作思路和《你是我的春天》里這個短片不同,我做這個短片完全是進入到了現實當中去揣摩、呈現、還原。做長片還有很多臆想的、表現主義的東西在里面,但這個短片我希望它是高度寫實的呈現,原本我們對于現實很多的東西并不是特別的了解,但做這個片子我才發現,現實的豐富性、震撼性會給我們提供非常的營養。任何題材、任何大事件都有存在的意義,創作者到底有多大的能力、勇氣和激情來面對真正發生的事情是很大的考驗——我們能不能去鉆在現實的肌理里面,不帶有任何的預設的想法,先去觀察,然后再從中尋找到現實對我們最有啟發的部分,我覺得這個是對創作者來說非常重要的事情,也可以說是現實主義題材創作者的使命。田羽生:電影很大的功能是記錄時代“做一個記錄抗疫故事的電影。”聽到這個題材我就立刻答應了。那個時候(2020年)疫情還是很嚴重,但也產生了很多感人的故事,我們想把這些故事記錄下來,電影有一個很大的功能就是記錄時代,所以能在記錄時代的影像里面貢獻一點力量,對我來說是義無反顧的。我拍的是王景春老師和趙今麥主演的發生在社區的故事,我很喜歡社區這個角度,它很貼近老百姓的生活。十幾個一線的社區工作人員要照顧一個上萬人的大社區,非常辛苦,生病的人在醫院被醫護人員照顧,隔離在家的人被社區照顧著,他們的工作量很多,有的直接病倒在了崗位上,自己也時刻處在危險當中。

雖然最終上映的版本在剪輯上有所調整,但原本拍攝的時候是把社區的故事展現得比較完整的,有很多鄰里之間的關系、書記和網格員們的辛苦,還有王景春老師飾演的社區書記是怎么一步一步病倒的、工作人員小雪為什么崩潰,這背后都是有故事的,最后故事沒有被完整地呈現給觀眾,還是有點遺憾的。拍攝這些故事的過程并不難,難度是在前期創作時,我們對武漢封城這件事情沒有太深刻的理解,也是在抵達武漢后進行了一些深度的走訪、采訪,才深刻地理解到社區的難處。工作人員跟我們講了很多有趣的、溫暖的故事,所以影片里面的故事都是取材于現實的。當最難的部分被解決后,拍攝就相對順利了。我還記得影片里社區書記和工作人員要被拉去隔離那場戲,拍攝時居民樓里所有燈都關閉,手機的燈光變成了一片“星星”,社區書記眼含熱淚,向著這些“星星”鞠躬,那一刻在場的所有工作人員都哭了。小麥的媽媽是在一線工作的醫生,母女倆人很久沒見面,小麥在家里的窗邊站著,通過步伐、姿態認出了被防護服包裹得嚴嚴實實的媽媽,她喊了一嗓子“媽”,媽媽回頭看了一眼女兒,就這一剎那的交流和情感爆發,讓人非常動容。

所以這次創作對于我來說也有非常大的觸動,編劇和導演等創作者,因為職業屬性的原因,身邊的人和生活都是和電影相關的,比較單一,但電影人是要拍很多種人生、拍很多不同的體驗,如果不是這次拍社區,我并不會知道社區的故事和工作人員有多辛苦。文本創作時,還是要對生活有足夠的了解,最好是跟他們生活一段時間,如果說能夠再給我一點時間,跟他們一起做一些社區的工作,拍出來的東西會更加真實。影片上映后,我也看到一些不同的觀眾評論。每個人對于疫情的記憶是不一樣的,與抗疫有關的影片提供了讓大家回憶這段人生經歷的基礎。電影有很大的功能就是記錄時代,記錄這個時代的人的內心、情感。當我們滿頭白發、經歷了蹉跎歲月后,再回過頭來看這些影像,不管當時覺得它好還是壞,但其實它會喚醒我們埋藏在心底的很多情感,所以重要的并不是當下票房多少、觀眾說它是好片還是爛片——記錄真實的東西是要經歷歲月的洗禮的,在很多年之后,通過影像,我們仍能記得很久之前發生的故事和細節,這是我認為它存在的意義。饒曉志:我們不應該回避疫情2020年初,在封閉了很久之后,我去了樂山,還開玩笑說樂山適合拍電影,巧合的是,剛進酒店沒多久就接到了影協的邀請。當時我和兩位編劇聊,覺得樂山大佛可能會給我們一些啟示。真正決定做這個電影時,我很想用兒童的視角。疫情中孩子們的世界是怎樣的、他們怎么看待疫情,這一點很少被關注和展示。所以我拍的這個故事發生在樂山一個家庭里,媽媽作為醫護人員去支援武漢,爸爸和小孩留在家里,回歸到最本質的這種家庭的情感中了。父母與子之間的血濃于水,夫妻之間的互相關心,我們確實是家庭觀念很重的民族,所以這種情感和普通觀眾是很貼近的。我拍攝的這個故事是相對輕松、有趣的,它不發生在暴風眼的中心武漢,而是通過周邊的視角去呈現疫情的影響下,很多人依然是用樂觀、積極的態度去面對的,在困難面前,樂觀的力量也很強大,可以消解掉一些苦悶。我印象很深的是片子里的小孩喊大佛的那場戲,因為我們創作的開始興奮的點就是可以沖到樂山大佛的對面去拍攝這個場景,所以也是滿足了自己的創作欲望的;還有影片中的爸爸(黃曉明飾)被兒子潑方便面水這場戲,也很好玩,每天和孩子在一塊“戰斗”,氛圍也很好。

我其實并不覺得這是一部抗疫電影,這三年來疫情已經成為我們必不可少的一部分,我們不需要回避這件事情,疫情也并沒有過去,是我們共同的生活經歷。所以不需要把它當做一部抗疫電影來拍攝,而是我們共同情感的表達。王丹:記錄是我們的初衷最開始疫情爆發的時候,我們想拍一部電影,及時地記錄正在發生的故事。大家一拍即合后,很快就明確了影片首先要從真實故事里進行創作,要講“無名”的小人物的故事,也想請青年導演來拍攝,用他們的視角來記錄還原這個時代。其次,這部影片要有一定的公益性質,演員參演、各地國有電影企業的參與,也都是在影協的號召和組織下來做這件事的——基本上所有人都第一時間答應參與進來,大家可能都關注到了正在發生的事、也想用電影的方式來記錄。最初我們找了很多編劇,搜了大量的新聞素材,素材分類后大概形成了九個領域的選題,把這些選題提供給五位導演,同時讓五位導演來報他們自己的選題,進行了幾輪的雙向選擇。黃渤主席在這個階段介入進來,作為監制和張宏書記一起統籌安排選題的分配,最后形成了影片目前的格局。

五個導演分別創作拍攝了青年人的愛情、社區、暴雨風中心ICU和農民工賣口罩的故事,以及脫離武漢視角、用全國視角來看武漢暴雨風疫情中心的樂山故事。因為要求所有故事集中發生在疫情剛爆發的那15天時間當中,所以最后這個電影形成了多時空平行的故事。影片在2021年3月1號五個劇組同時開機,大概一個多月就拍完了,都比較順利。2021年6、7月份我們找到了許宏宇,請他把這個時空故事進行串剪,最后形成的是青春奏鳴曲的感覺,不同的樂器、不同的聲音同時發出,盡可能貼近當時我們的感受,同時不加評判,也不加弘揚。所以整個影片在剪輯上盡量去掉了各種各樣的手段,最開始還有大的音效,有字幕和紀錄片片段,最后都刪掉了,包括音樂也做了大量刪減,為的是盡可能地還原現實,用真實的情感去和觀眾交流。原本我們是做成五個單元的短片組合起來的形式,但考慮到每一個短片的力量還不足夠去支撐整個記錄時代的效果。在穿插剪輯后,我們突然發現它呈現了一個加持的狀態:影片最開始從一個人進了醫院,到更多的人逐漸匯聚到武漢,社區是如何應對的,有疫情從無到有的變化過程;然后劇情的“暗夜時刻”放在醫院的ICU,表現的是醫生是如何像打仗一樣繼續前進的;最后又有家庭的溫馨來延展,其實是開放式的結局——這樣的串聯能呈現疫情不同階段的展開,觀眾的情緒上會有更深的感受。

在影片前期策劃時,五位導演有很大的創作空間,沒有被干涉,但影片的主題十分明確的:呈現疫情爆發初期我們的應對,以及,我們依靠什么來走過那段最艱難的時刻的。最后影片傳遞出來的情感和力量,是創作者們自己的,不是我們要求的,我們沒有要求歌頌和煽情,但是在前期調研、創作和拍攝階段,每個創作者都感動了,因為這些是所有人都會感同身受的情感。直到影片上映,疫情并沒有完全過去,《你是我的春天》存在的意義一定是記錄,我們是以記錄為初衷的,而且觀眾的反饋也是感受到了不加渲染的真實和直面的力量。這部影片和我們面臨的當下的現實交織在一起的時候,可能每一個人都需要重新思考疫情給人生、時代帶來的變化,以及如何去積極應對這些變化。電影人用電影的方式來表達,表達本身就是記錄。《你是我的春天》是對當下的時代和情感非常鮮活的記錄,它不是命題,而是每個人真實情感的真誠表達,這種真實的力量是可以傳得很遠很遠的。