這兩期,《向往的生活》來了一個怪人,許知遠。

對于節目組來說,許知遠確實是怪的。張藝興見他第一眼,就說他喜歡這種人,因為“怪”。

在許知遠之前,所有來的嘉賓,行程任務都是固定的:擁抱→做任務→吃飯→夸獎黃老師做的飯→睡覺→做任務→離開。

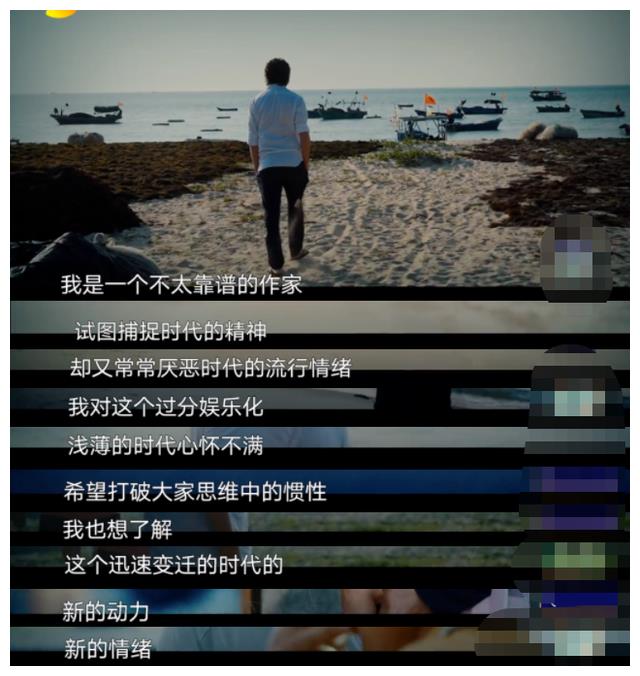

這一季大概是因為客廳太小,房子太分散,甚至連最能體現嘉賓特色的玩游戲環節都沒有了。而當這位自稱不太靠譜的作家來了之后,我們宛若看到真正的向往中的生活和自己。(我可太喜歡下面這段話了)

別人來的時候大箱小包,他踩著人字拖,背個書包就來了。

別人見面何老師黃老師叫得賊起勁,而他是迄今為止,唯一一個(沒記錯的話)見到何炅和黃磊叫全名的嘉賓。別人都擠在小小的廚房里爭做飯,他經常沒事兒的時候就自己找地兒呆著。

或是坐在海邊思考人生↓

或是躺在自制的帳篷下面半瞇眼↓

別人按照節目組框定的“向往的生活”按部就班,唯獨他體驗了一次屬于自己的“向往的生活”。他在節目里“離群索居”,經常一轉眼人就不見了,節目里,何老師最常做的一件事就是“尋找許知遠”,背景音里時不時充斥著何老師呼喊“許知遠又不見了”的聲音。

節目組大概也是看出了許知遠不會按照節目的套路在走,所以他一來就讓他住在遠處的樹屋,還起名為“遠樹”。

許知遠確實不太合群,如果可以,他甚至想住到遠處海邊的燈塔上。

所以當不能住到燈塔上時,他對這個能擁有獨處時間的“遠樹”,有著謎一般的熱愛。

他一個人住在這里,樹下還特意搭建一個乘涼的帳篷,伴隨著手機里的鋼琴曲,時而看書,時而靜靜地看著大海,時而輸出一些符合他作家身份的語錄,好不愜意。

這一期,一大半時間都給了許知遠,用何老師的話來說,他像是獨自一人完成了另一個節目,并稱之為《許知遠在<向往的生活>打野》。

黃磊老師調侃他是“像彩燈一樣的嘉賓”。

許知遠就像是一個孩子,對這里的一切充滿好奇,有事沒事就一個人去村口轉轉。

坐到村口,買根烤腸和汽水,隨手拿起旁邊的凳子坐上,一個人默默吃著。

再搭配上他那個性的拖孩,看起來要比當地人更當地人。

嘴上說著不喜歡閑聊,但是一見到村民就開啟嘮嗑模式,和他們聊聊當地的風土,談談當地的人情。

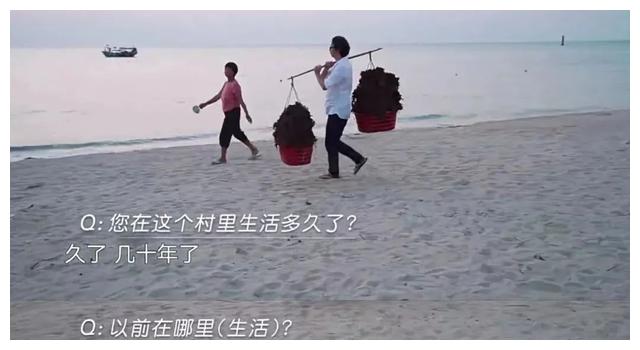

為了全方位體現“他真的像上了另一個節目”,在許知遠和村民閑聊時,節目組配的字幕宛若這就是個訪談節目。

許知遠自由散漫、向往不干活、骨子里文藝浪漫,但也會關心百姓,對村民噓寒問暖,幫他們挑海草。

你以為他只是做個樣子,但事實上,他是真的想要嘗試挑擔子,更想要搞清楚怎么挑才能讓自己更輕松。

可以說,這一季《向往的生活》在這個村子里拍了7集,無論是嘉賓還是觀眾,卻還沒有許知遠來的一集了解的內容和解鎖的地圖多。如果不是他,我們不知道一斤海草能賣多少錢。

也是因為他,我們才知道,這片海上每天都有藍天救援隊忙碌的身影。

然而,他這么一點興致,卻屢屢被打斷,就像小時候在外頑皮的孩子,總是會被家長喊回家。

而許知遠想去干活,并不是因為他屈服于節目組的安排,而是因為他看到了村民村口貼著的紅黑榜單。因為不想成為黑榜上“常年好吃懶惰、不參與勞動”的一員,上紅榜成了他干活的最大動力。

因為在紅榜上達成了一致,許知遠和楊迪成了革命隊友,大概倆人都沒想到,自己與對方竟然如此合拍。

倆人“追逐紅榜”的環節,成了節目里的又一大笑料。

出海時,許知遠想要體驗開船的感覺,一個速度沒控制住,氣得本來就有點暈船的楊迪,直接拿起棍想要驅趕他。

最最最好笑的還是賣螃蟹環節,為了湊齊何老師隨口說的一句“500元”,許知遠成了史上第一個倒貼節目的嘉賓。

你可以完全看得出來,許知遠的身上沒有任何劇本,沒有任何流程,有不少網友說,在這個復雜的社會里,許知遠簡單得不像個正常人,因此不管他做什么都自帶笑點。

而事實上,他提供的很多笑點都是因為他的突發奇想。

他的生活充滿了叛逆,卻也偶爾夾雜著些許浪漫,些許文藝,在他時不時蹦出幾句充滿詩意的句子里,你才恍然大悟,這人真的是個作家。

《向往的生活》目前播了7集,這期算是爭議比較大的一集。因為剪輯的變化,最新一期,許知遠一個人的篇幅,就占了至少1/3,開頭前半小時,全是講他。很多觀眾都直接跳過了這一段。

同時因為許知遠的特別,觀眾對他的評價產生了兩極化的效果,喜歡的人特喜歡,討厭的人也是真的反感。

很多網友都直接在彈幕上吵了起來。

同時,他的“特立獨行”,也引發了觀眾的思考,到底《向往的生活》要展現的,是按部就班的田園生活,還是嘉賓自己所向往的生活。

許知遠,骨子里就是一個叛逆的人,從小在軍人家庭里長大的他,對循規蹈矩有著強烈的反抗。

許知遠的精神偶像是極具反叛意識的李敖,從16歲第一次讀到李敖的《十三年和十三月》時,他就一直對這個遠在寶島的大作家“寤寐思服”。

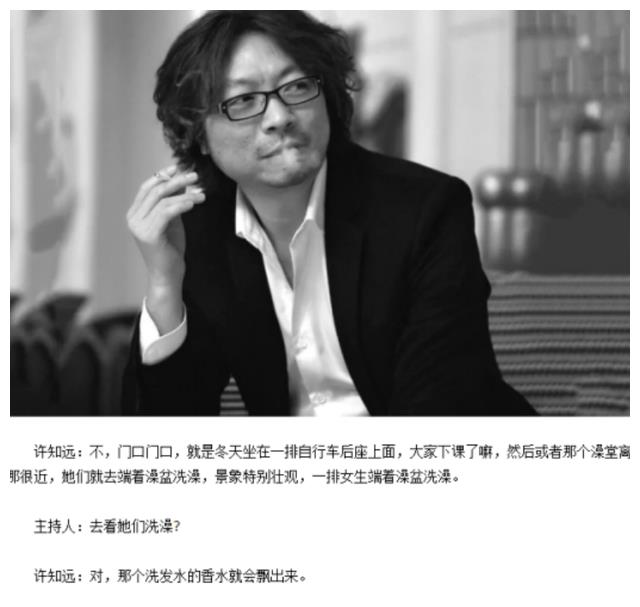

他念北大,也是為了以后能夠有機會,和偶像見上一面。在北大讀書那段時間,他覺得太無聊了,無聊到每天睡到自然醒,然后看女孩子們去洗澡。。(是的,你沒看錯)

那會兒無聊過了頭的許知遠,辦起了一檔批評校園日益世俗化的校園雜志——《微光》,結果最后被學校勒令停止。《微光》停辦后,偶然間他看到了香港中文大學巴德雜志,被他們成熟的業務震驚了,而這也成了他用作品企圖“喚醒沉睡的年輕人”的啟蒙。

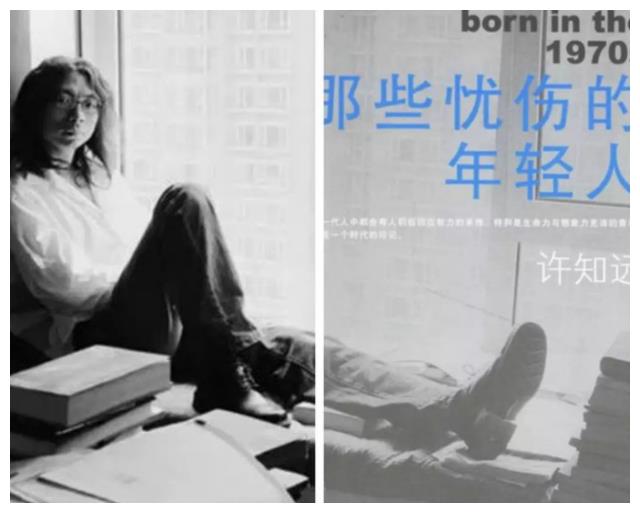

畢業后,許知遠進入媒體行業,不僅給報刊撰稿,自己也在寫書。他寫的第一本書是2001年出版的《那些憂傷的年輕人》,相信不少人都看過。

2002年,許知遠去到美國,采訪了整整15位頂尖的經濟領域大咖。

采訪頂級大咖的經歷讓許知遠感到些許飄飄然,把很多人都不放在眼里。2003年,許知遠任《經濟觀察報》主筆,年末評獎,他被評為優秀員工。在領導給他頒獎的時候,他骨子里的叛逆又體現出來了,他拒絕了頒獎,并當著領導的面說,報社早晚倒閉。

報告一聲:這報紙還在呢,沒倒閉

。

我覺得許知遠是一個很有意思的人,其中一個點在于,他每上一次節目,都會引起很大的爭議。

2013年,許知遠上了一檔訪談節目《我的父親母親》,沒多久就主流平臺下架了。

為什么,因為他太敢說了。他說:他媽媽是個很聰明,理解能力非常強的一個人,但是因為她的天資被后來的生活給壓抑了。

而剛說了,許知遠的父親是個軍人,許知遠從小就和父母住在部隊大院。

父母那一代人曾經都很有夢想,但最后都被某種原因吞噬掉了。

許知遠有多敢說呢,從他上的《新周書房》節目里也能略知一二。很多粗鄙的詞語,在他嘴里說出來,好像也就那么回事。

許知遠最近一次上節目有爭議,是在《吐槽大會》。別看他總是留著長長的卷發,戴著一副黑框眼鏡,穿著白襯衫甚至有時還是搭著拖鞋,看起來一副毫無攻擊性,甚至還有點油膩邋遢的樣子。

但事實上,他在吐槽大會上,把嘉賓吐槽得夠嗆。吐槽張大大,說“審美的偏狹,是一種智力的缺陷”。

吐槽雪國CP,說他們“是一種沒有兌現的愛情”,總是被迫營業,被套牢。

爭議最多的,當屬許知遠自己的節目《十三邀》,人們從這檔節目中認識了許知遠,也把他diss得夠嗆。

無論采訪男女嘉賓,他似乎總是能把一檔訪談節目搞得戰火連天。

采訪馬東,倆人劍拔弩張地討論關于電視節目“精致化”和“粗鄙化”的話題。

許知遠問馬東為什么喜歡這個時代?馬東回答,因為他沒有那么自戀。

許知遠在《十三邀》里被罵得最慘的一起,是采訪俞飛鴻那期期。一見到俞飛鴻,許知遠就發出了“你真是很好看”的感嘆。

然而面對俞飛鴻,許知遠并沒有憐香惜玉,直接說:“你變成一個很庸俗的女人。”

“男人是對你自由邊界的很重要的擴展的方式嗎?”

完整版6個小時左右的采訪里,他一遍遍地變著法兒地問俞飛鴻各種帶有性暗示的問題。

言辭之間,充滿了對女性的不尊重,可想而知,節目播出后,許知遠被罵得有多慘。

很多人都覺得許知遠油膩粗鄙,我反倒覺得他是真實,無論是《十三邀》的他,還是其他節目里的他,反正在他的每一次談話中,我都可以感覺到那種“我不會給你舒適區,我也不覺得你牛X,請你來我的節目,只是給我解惑的”。

許知遠畢業于北大計算機系,并不是一個訓練有素的記者,所以他總是問太多概念化的問題,而錯失了許多走進被采訪對象心門的機會。

從《向往的生活》里,他對村民的簡單訪問也能看出,對于采訪,他真的不算太專業。

甚至因為采訪技巧的欠缺,和他對談的嘉賓,確實常常處于一種令人生理不適的狀態,印象最深的就是李安那一期。

手足無措,兩眼朝天。

相比于其他訪談節目,《十三邀》是不矯飾的,這也是這個節目最珍貴、最值得一看的地方,不是嗎。

況且,每個人心里都住著一個許知遠,那么沒有那么多人情世故,不用強行合群,不必硬凹人設,你就是你自己。