最近,明星排行榜突然火了。

從內娛到港臺,從影壇到樂壇,從演技到流量……

各式各樣的排行榜,如雨后春筍冒了出來。

將明星劃分成「神」「半神」「頂級」「待爆」等等級別。

不過,由于這些榜單均為網友制作,缺乏專業性和統一的標準。

一經發布,便招來路人群嘲。

各家粉絲則不服排位,瘋狂撕×。

其中,有一種聲音引起了魚叔的注意。

電視咖也配和電影咖比?

一直以來,影視圈都有個不成文的鄙視鏈。

電影咖>電視咖>網大網劇咖

從行業到觀眾,都默許了鄙視鏈的存在。

但,到底為什么會形成這種鄙視鏈?

今天就來聊一聊。

電影咖更「高級」。

內娛不少明星也是這么認為的。

這幾年,不少靠電視劇走紅的演員,都成群結隊進軍電影圈。

劉亦菲早年也曾在采訪中稱,自己更想拍電影。

因為周期短,而且拍起來比較有檔次。

這個檔次,首先便體現在商業價值上。

在大眾觀念里,電影賺來的,那是真金白銀的票房。

電影咖獲得的頭銜,動輒就是百億票房演員。

而電視咖拿來標榜的,大多則是播放量、收視率。

且不論數據是否有造假,至少遠沒有票房來的直觀。

除此之外,電影咖還有商務資源的顯著優勢。

回歸國產劇前,劉亦菲在電影圈摸索了16年。

即使出演電影評分普遍不高,卻絲毫不影響吸金能力。

主演迪士尼電影《花木蘭》,讓她風頭無兩。

此后順勢收下LV、天梭手表等頂級品牌代言。

甚至,一些履歷尚淺的電影演員,也備受金主爸爸的青睞。

比如由金馬和金像獎加持的文淇、春夏,均得到了一眾頂級奢侈品牌的青睞。

當然,這對演員來說畢竟是身外之物。

更重要的是演技。

演電影和電視劇有什么不同?

張譯多年前曾在知乎上回答過這個問題。

「在電影里表達吃驚,也許只需要眨一下眼睛。」

電影作為一種依托大銀幕的藝術。

觀眾坐在電影院里,可以清楚地看清演員表演的每一個細節。

一顰一簇,眼波流轉,身軀微微的顫抖。

這些都需要拿捏地恰到好處,營造情緒及觀眾的沉浸感。

如《一代宗師》中,章子怡的眼神只是微微移動。

一行清淚,便說盡了訣別時的悲情。

而電視卻不同。

對于觀眾,它是尋常的消遣。

絕大多數人是為了看故事,嗑CP而觀看。

因此,電視劇中的表演都盡量生活化。

情緒的表達更依賴相對直白的面部表情與語言。

更重要的一點是,電視劇咖的表演往往容易陷入程式化。

他們大多被套在固有的形象中,經年累月地重復。

比如楊冪。

李少紅曾在節目里這么評價她。

「快樂就是哈哈哈,痛苦就是哇哇哇。」

這樣的表演,在角色的完成度上沒得說。

但,少了驚艷。

觀眾看看也就過去了,什么也沒留下。

潛移默化下,大眾產生的偏見是不可逆的。

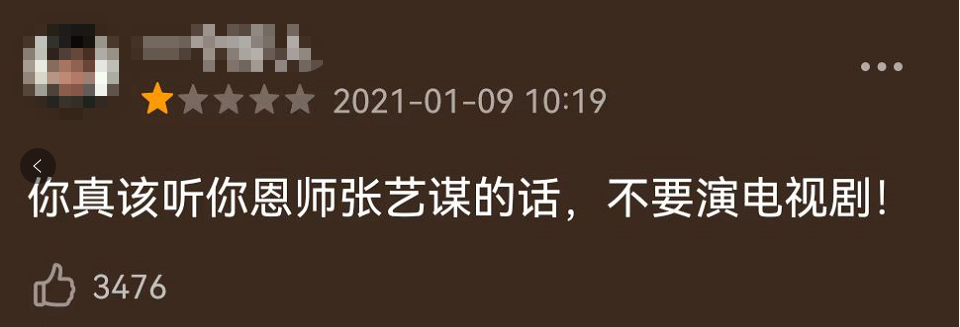

最為人熟知的,張藝謀對章子怡的教誨。

坊間傳聞,章子怡多年前有意接下電視劇版《笑傲江湖》。

結果被恩師張藝謀給攔了下來。

并嚴厲地訓斥了她。

你的臉是為大銀幕而生的。

「如果要演電視劇,你就廢了!」

這也折射出整個行業中,鄙視鏈的確存在。

電影咖更高級,但并不意味著將電視咖「踩在腳下」。

這本就是兩條賽道的比拼。

最近幾年,「電影咖下凡」早已形成一套固有模式。

劇集類型大多為古裝大IP劇。

但在不少人觀念里,電影咖就不該拍劇。

這是自降身價。

例如之前張震接拍《宸汐緣》,引發粉絲集體血書。

不去拍電影非要拍古偶,可惜了一張高級臉。

「張震,你要是被綁架了,就眨眨眼。」

然而,想象中的「降維打擊」并沒有出現。

反而是撲街成了常態。

章子怡沒有牢記當年恩師的教誨。

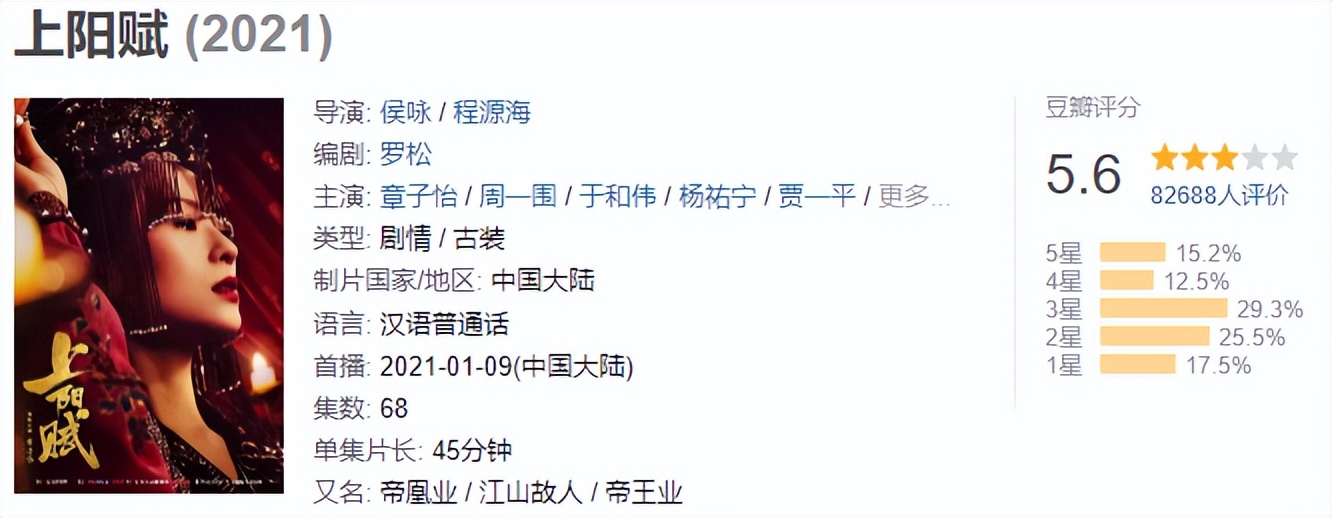

2021年,她首次試水電視劇,出演《上陽賦》。

結果出師不利。

在一片噓聲中,僅以5.6的評分慘淡收場。

再早些時候,女神湯唯就已經翻過車。

《大明風華》幾乎成了她演繹生涯的污點。

當然,這也不能全怪演員自身。

電影與電視雖一脈相承,制作模式上卻迥然不同。

說得夸張點,隔行如隔山。

一名出色電影演員的誕生,需要的不只是自身過硬的素質。

更離不開導演的調教。

大家常說,玉墨之后再無倪妮。

的確,在《金陵十三釵》后,倪妮再沒有帶來耳目一新的表演。

但,玉墨的成功,本就不是倪妮一人的功勞。

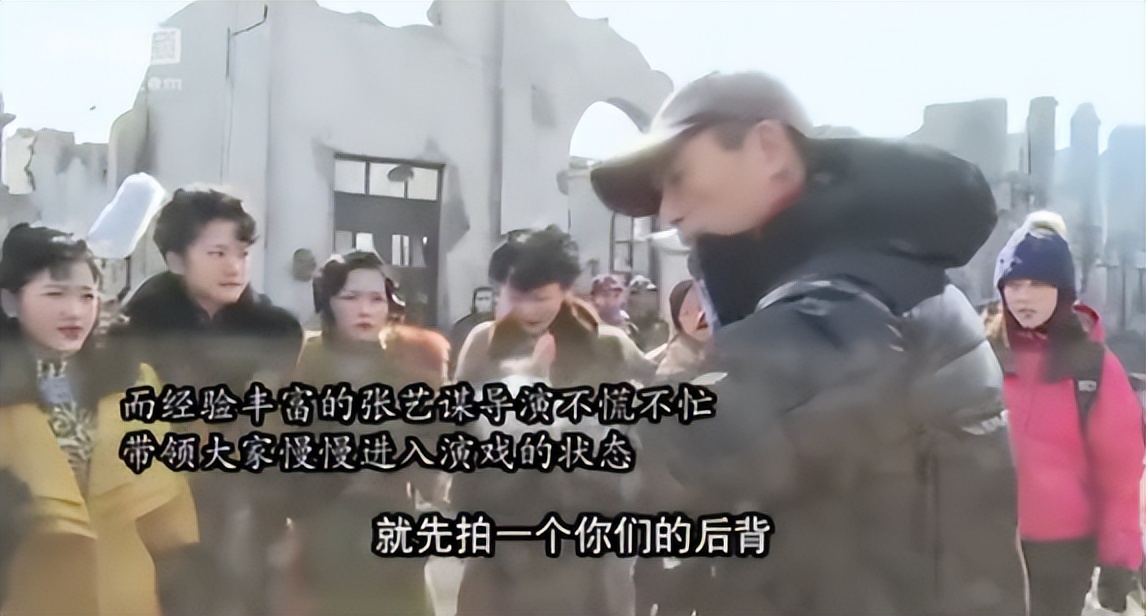

張藝謀的「鉆」是出了名的。

他喜歡發掘新人演員。

從鞏俐到章子怡,周冬雨到劉浩存。

張藝謀始終堅定一個觀點。

拍電影就是一門自我否定的藝術。

只有反復打磨,才能達到想要的結果。

《金陵十三釵》里,除了貝爾,幾乎都是新人。

包括倪妮在內,多少演員都是第一次進組,忐忑不安。

劇組時間寶貴,而張藝謀卻騰出時間給他們講戲。

從最基礎的鏡頭講起,不厭其煩。

直到演員全都領會自己的意思。

同樣被打磨出來的,還有張震。

拍《牯嶺街少年謀殺事件》時,他才14歲。

是楊德昌導演手把手地傳授了他做演員的道理。

去年,張震終于如愿影帝。

在獲獎感言最后,他深情致謝了楊德昌導演。

而電視劇卻完全不同。

劇方的制作模式往往非常公式化。

大IP+流量演員+充足的資金。

節奏也更快,一集集過。

像是流水線的產物。

而這反而讓電影咖們無從適應。

因為他們根本沒有時間去融入角色。

重復既定的表演類型,是電視劇演員的舒適圈,也是安全牌。

這并非壞事。

反復打磨同類型角色,也能歷練出經典。

國產劇中,有著很多類型專業戶。

孫儷,娘娘專業戶。

張嘉譯,家庭劇專業戶。

他們都曾貢獻過封神的演技。

從不會有人質疑他們的地位。

除此之外,在演電視劇時,電影明星還有一大劣勢。

自身的特質太強。

這其實本是好事,只是平臺不同,效果也各異。

章子怡身上一直有股桀驁的氣質。

起初,她并不符合劇本中的形象,也不是李安想要的玉蛟龍。

而這種氣質太硬,就連李安也無法掩蓋。

最后只能反復修改劇本,使玉蛟龍這一現象貼合章子怡。

然而,代入《上陽賦》,卻無比違和。

且不說扮演角色年紀方當笄歲。

章子怡的特質有著溢于言表的野心,顯然不符合上陽郡主童真的人設。

電影演員,是一團炙熱的火焰,有著奪目的光芒。

電視劇演員,則更像沉靜的河水。

水能夠與模具完美契合,他們也成為了角色本身。

這也就是為什么,不少電視劇演員有著很強的國民度。

當我們說到鄙視鏈時,總不可避免感受到很強的惡意。

就像這次多個榜單下網友的反應。

有的列出數據,大書特書。

有的陰陽怪氣,指桑罵槐。

說到底,都不過是想為自家愛豆打抱不平。

要在人氣與流量上爭個高低。

這種激烈的拉踩,忽略了真正應當被重視的——作品。

說到底,「電影咖」不該成為飯圈拉踩時用到的一個頭銜。

而應該是質量的保證。

慢工出細活,不瘋魔不成活。

人們對電影咖的推崇,也從側面反映出觀眾對優質作品的期待。

很多人瞧不上國產劇,鄙視劇咖。

但,電影與電視劇本就是相輔相成的兩個藝術形式。

其本身,并無高低貴賤。

《大明王朝1566》《我的團長我的團》《武林外傳》……

這些劇哪個不是豆瓣評分9.5以上,在影史留名呢?

陳寶國、李幼斌、馮遠征,這些演員也一樣是大咖中的大咖。

舉個例子簡單的例子。

當年熱播的《大宅門》里,你也可以看到張藝謀、陳凱歌等大導的客串。

歸根結底,我們鄙視的是粗制濫造。

在疫情與流媒體的雙重沖擊下,電影行業早已疲態盡顯。

越來越多的資本向電視劇、網劇傾斜。

其實,電影咖們自己也早看開了。

與其將就著演一些爛片,何不多接一些優秀的電視劇?

早前,秦昊在采訪時曾經說過,反而是拍電視劇挽救了他的演繹生涯。

作為婁燁的御用男主,秦昊是國內數一數二的演技派。

然而,即使是他這個咖位,電影方面的好劇本,一年也不一定能拿到一部。

「到我這兒的電影劇本,爛得都想罵街了。」

好在,他參演了《無證之罪》《隱秘的角落》等劇集。

這也讓他精湛的演技被更多觀眾看見。

這與章子怡此前在采訪中表達的觀點不謀而合。

主持人問她,拍電視劇是不是意味著走下神壇。

章子怡卻說,她從不認為自己在神壇。

她只希望自己的表演能讓更多人看到。

而這個渠道,也未必只是在大銀幕上。

同樣轉變觀念的,還有當年勸誡章子怡的張藝謀。

作為最新一代「謀女郎」,劉浩存在接受采訪時也向媒體透露。

張藝謀曾告訴她,電影可以拍、電視劇也可以拍。

時代不同了。

其實,所謂的「電影咖」「電視咖」只是一種粗糙的劃分。

如果沒有好的劇本和良心制作,電影咖縱有天大本事,也沒法化腐朽為神奇。

最后也只會浪費觀眾的感情。

同樣,電視咖也只有精挑細選,打磨自己的演技,才能為自己正名。

終究,比起錯位的「拉踩」。

內娛更需要的是好演員、好作品。