林心如的演技回春了。

《華燈初上》里,她扮演一位日式居酒屋的媽媽桑羅雨儂,并相當精準地拿捏了這個角色風情萬種的外在質感與敢愛敢恨的底色。

比如劇里的這一幕。

渣男江瀚向羅雨儂提出了分手,并委托對方的好姐妹蘇慶儀替他還錢,示意就此兩清。

羅雨儂冷冷地數著鈔票,“我要他這輩子欠我,下輩子欠我,進了墳墓做鬼還是要欠我。”

盡管努力地藏起情緒,化妝間的鏡子還是暴露了真相——為了不失態,她暗自咬緊牙關,嘴角肌肉微微抽動。

說著說著,她忍不住低下頭,小聲啜泣起來,“老是遇到爛男人,我到底做錯了什么?”

此時,蘇還沒想好要怎么接話,她卻利索地抹干眼淚,揚起手中的鈔票,決定拉上姐妹一道,去隔壁酒吧狠狠消費男色。

短短2分鐘不到,麻木、幽怨、悲慟,各種復雜情緒輪番上演,但最終又落回應有的灑脫與體面。

到了酒吧,她先是配合牛郎,上演了出一擲千金為藍顏的戲碼。

爾后懶懶靠在沙發上,雙手抱臂,看著對方起身去開酒,笑容嬌媚,眼波流轉。

但仔細一看,她的表情又顯出三分戲謔,一看就是混跡歡場,慣于逢場做戲的老江湖。

大到劇烈情緒的釋放,小到眼神和面部肌肉的控制,收放自如。

和多年前初出茅廬時徒有一雙大眼睛卻不懂放電,只會放空的狀態一比,可以說進步顯著。

不過,更值得關注的,是她如今擁有的新身份——

除了主演,林心如還擔任了《華燈初上》的總制片人。

順帶一提,本劇刷新了網飛在臺灣地區的投資新記錄,開價將近3億臺幣(制作成本約2.5億臺幣)。

這等規模的項目,沒有金剛鉆,還真攬不下來。

當然,互聯網是有記憶的,洗白是不可能洗白的。

既然選擇要聊林心如,必定繞不開諸多爭議和負面事件。

但拋開爭議,我很好奇,林心如究竟是如何一步步走到今天?

從“糊咖”翻身的背后,我們又能看到什么?

是貴圈八卦和勵志故事的混合體,還是某種新的風向標?

01.

什么叫寶藏劇?

一方面,可以理解為劇集的質量優秀,值得再刷億遍,專摳細節。

另一方面,也體現在幕后八卦之多,隨意拼湊幾下就是一篇10W+。

而《還珠格格》屬于是二者皆有。

雖然沒法跟倒騰出一門顯學,網羅一堆“甄學十級學者”的《甄嬛傳》相媲美,但與之相關的花邊新聞始終是熱度不斷。

就好比《親愛的客棧3》熱播期間,關于選角的陳年舊瓜又被翻了出來。

按照原定計劃,“紫薇”的扮演者是趙薇,留給林心如的則是塞婭公主一角。

由于原版小燕子李婷宜因故缺位,林心如才臨時頂上,出演紫薇。

好不容易搞定角色,結果開拍沒多久卻被導演嫌棄演技太差,差點臨陣出局。

當時,她已經做好了離開劇組的準備,連紀念照都拍好了。

多虧了瓊瑤阿姨出面求情,說要多給年輕人機會,留點時間讓她去入戲,這才保住了林心如的位置。

理論上,更符合瓊瑤審美的紫薇才是《還珠》的女主,但小燕子這個精靈古怪、不走尋常路的角色卻反客為主,贏得了大眾的喜愛。

或許是緣分使然,姐妹倆在《情深深雨蒙蒙》劇組重逢。

劇里,文靜、楚楚可憐、清純善良的如萍(林心如飾)也再次被性格張揚、有著熱烈生命力的姐姐依萍(趙薇飾)被搶了風頭。

劇外,林心如憑著“瓊女郎”的光環風光過一陣,但沒能掀起太大的水花。

2008年,因為無法忽視內心的落差感,林心如選擇從華誼出走,成立了個人工作室。

相比起林心如的落寞,另外兩位好姐妹倒是活得瀟瀟灑灑。

自從靠《還珠格格》紅遍大江南北,趙薇的事業便也如當年的股市般,一路攀升至頂點。

一邊,是背靠老公黃有龍,開始四處撒錢搞投資,和各路大佬談笑風生。

另一邊,轉型導演的處女作《致青春》拿下7.2億高票房,一派春風得意。

同一時期,范冰冰同樣是風光無限。

2010年,她憑借《觀音山》獲得東京國際影后,激動地在慶功宴上親吻了李玉導演。

同年,她在戛納紅毯以一襲龍袍造型艷壓四方。

以及,最經典的那句——“我不嫁豪門,我就是豪門”。

范爺之心,路人皆知。

凡此種種,兩人曾經的光輝事跡幾乎就是對于娛樂圈往日盛景,亦或是泡沫的寫照。

但命運,有時候就是這么詭譎。

兩道天雷過后,本該事業飛升、修成正果的兩位渡劫期大能就此隕落,最后安全著陸的反倒是那個資質平平的散修。

這種感覺,有點像是讀書時候學習拔尖的班長/學委長大后成了路人甲,坐在教室后排的“特困生”卻后來居上。

雖然逃過一劫,不至于慘遭“封印”,但如果對林心如近十年在內地娛樂圈的表現做個評判和總結,四個字足以形容:節節敗退。

最先被人發現的一系列迷(缺)惑(德)行為:

像什么把男生的情書貼在布告欄,搞公開處刑,還有偷吃同學便當,吃完就裝不知道。

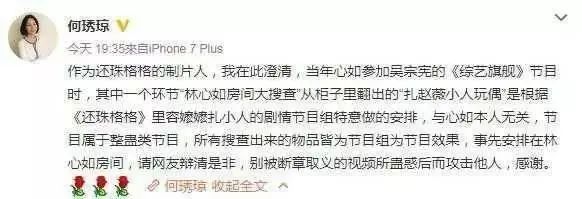

還有扎小人事件。

多年前,某檔古早搞笑綜藝的節目組上林心如家拍攝,結果在柜子里找到了貼著趙薇照片的玩偶,而且被扎了針。

事后,雖然《還珠格格》制片人出面辟謠,稱玩偶只是為了節目效果做的安排,但為時已晚。

屋漏偏逢連夜雨。

有好事者一路翻舊賬,連14年的料也被挖了個底朝天。

根據于正提及的關鍵詞:臺灣、過氣女星、反目成仇,吃瓜群眾瞬間對號入座。

接著,是2016年兩人的戀情曝光。

別的夫妻檔不說強強結合,一對一“扶貧”也是底線,這對倒好,直接整了一波反向圈粉:

“粉絲跑光了呀。”

“我們官方的(后援會)最后減了好幾萬。”

更慘的是,婚后霍建華的事業也受到牽連,肉眼可見地跟著flop了。

另外,據坊間傳聞,《還珠格格》在拍攝期間,劇組偏心港臺藝人,連累內地藝人受了不少委屈。

配合上周杰對于舌吻事件(林心如在《康熙來了》里控訴周杰強行舌吻,導致對方被罵“色狼”)的反擊,直接打出了一套combo,成為壓垮駱駝的最后一根稻草。

“《還珠》劇組全員惡人”、“容嬤嬤當年沒扎錯人,我們欠她一個道歉”之類的調侃,一時間甚囂塵上。

事業低迷期,林心如做過各種各樣的嘗試,比如參加真人秀。

但失去了劇本的束縛,林心如反而是自曝其短,等于向大眾攤牌:

姐就是情商低,不懂什么叫說話的藝術。

上《幸福三重奏》,剛才還說自己是顏控,轉頭就說許富翔能追到陳意涵是很了不起的事,意思就是許(的顏值)配不上陳意涵。

要不是陳意涵反應快,馬上開始夸老公,估計這飯是沒法吃了。

還有另一期,鄧婕吐槽張國立煮的餃子沒熟,本來大家輕描淡寫揭過去、打個哈哈也就算了,結果她硬要插嘴,“我覺得皮有點沒熟”,頓時鬧的對方下不來臺。

《親愛的客棧3》里,填簡歷時粗心大意,正經工作時又劃水,光想著抄別人作業,結果被大boss劉濤一通懟。

后來又被觀眾批評,說她倚老賣老,帶不動。

演藝之路不順,外加黑料纏身。

久而久之,林心如的路人緣和風評便一路跌跌不休,直奔谷底。

2021年8月,隨著林心如工作室注銷微博的消息傳來,外界紛紛猜測,這可能意味著林心如正式放棄了內地的市場。

02.

在輿論場上接連翻車,事業又不見起色。

外界來看,屬實是落魄了。

但你要說她從此一蹶不振,倒不至于。

相反,回到臺灣之后,林心如仿佛卸下了隱形的包袱。

她不僅開始挑戰高難度角色,還告別了瑪麗蘇,以制作人的身份參與了不少正兒八經的職場劇、懸疑劇,比如《誰是被害者》《她們創業的那些事兒》,還有《華燈初上》。

漸漸地,她的口碑有所好轉。

按照互聯網思維,這就叫選對賽道。

再回過頭看,第50屆金鐘獎更像一則預言。

2015年,林心如作為《十六個夏天》的主演,最后無緣任何表演獎,而是作為制片人代表上臺捧回了最佳戲劇節目獎。

后來,這事還被蘇有朋拿來調侃,說他以為林心如只是個會賺錢的漂亮女明星,誰想到現在成了制片人。

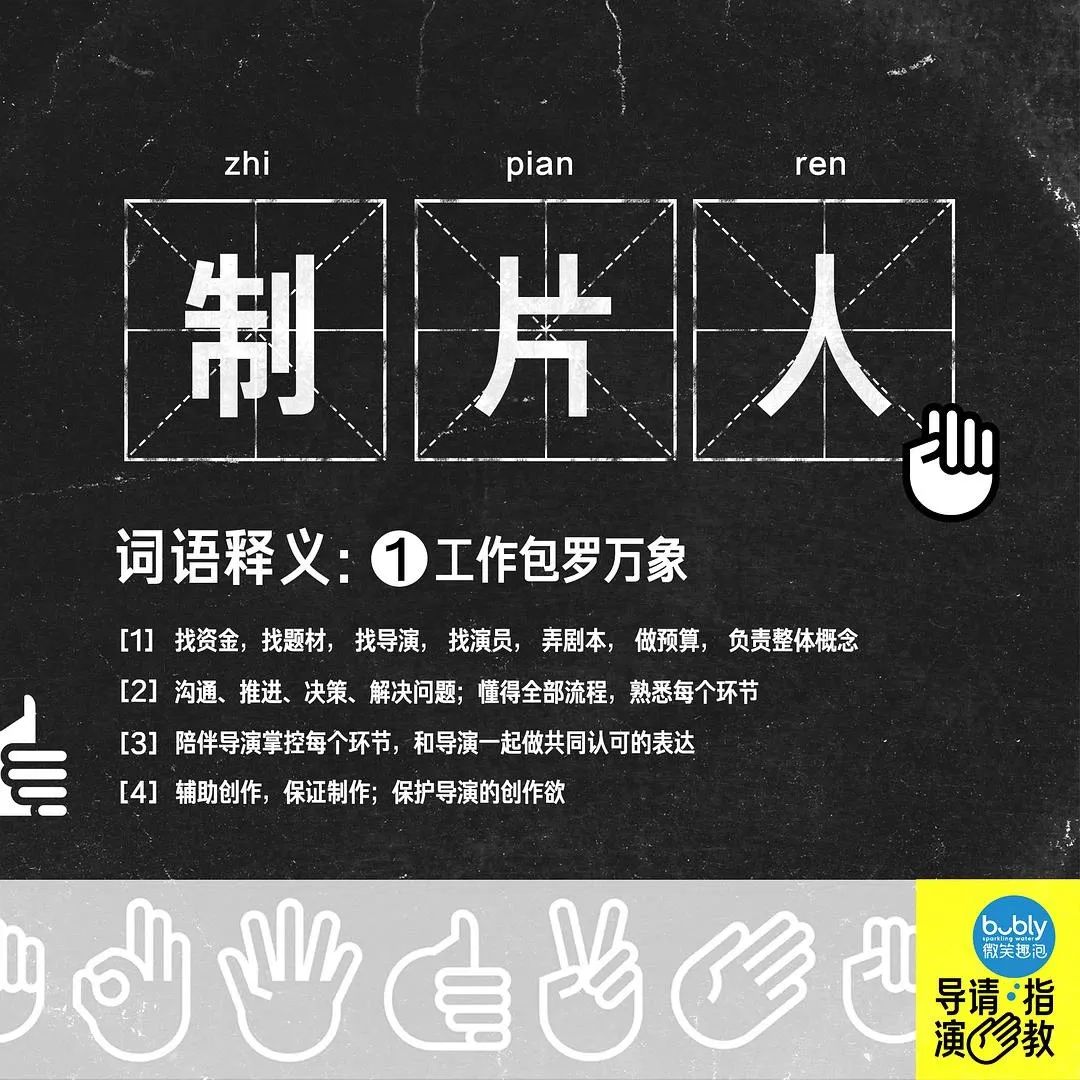

話說回來,制作人到底是個啥職位?

對此,普通觀眾(主要指我本人)經常是一知半解,似懂非懂。

在此,還得感謝《導演請指教》的科普:

制片人的主要任務是管錢和管人,以及規劃和統籌整個項目的運轉,順便給導演打打輔助。

再籠統點說,就是導演負責藝術,制片人負責現實。

恰好,林心如本人就非常現實。

最明顯的,她特別懂得如何利用手頭的資源和人脈。

拍《十六個夏天》,請了阮經天、徐若瑄、蔡康永、趙又廷等一大票人來念開場白。

要不是嫌配音太麻煩,估計恨不得把圈內好友全拉來撐場子。

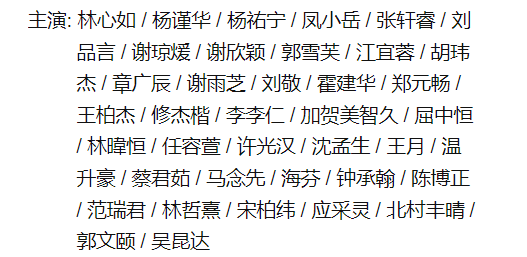

刷臉狂魔到了《華燈初上》,那更是一發不可收拾。

點開這部劇的卡司表一看,好家伙,臺劇的半壁江山都到齊了:

楊謹華、郭雪芙、楊佑寧、張軒睿、溫升豪、吳慷仁、鄭元暢、許光漢、林柏宏、李李仁、修杰楷,還有大結局一閃而過的霍建華。

容我小小drama一下,第三季但凡能再湊個賈靜雯/張孝全/謝盈萱,那就夢幻全明星陣容了。

憑直覺,大家可能以為制片人只需要負責砸錢就完事兒,甭管多大的腕兒,反正到最后總會“真香”、“他給的實在是太多了”。

這兩年來各路電影咖下凡的事,咱也見怪不怪了。

但萬一遇上不吃這一套的人呢?

這時候,就得考驗制片人的應(臉)變(皮)能(厚)力(度)了。

為了求霍建華來演《傾世皇妃》,兩人進行了一番瘋狂的討價還價,過程頗喜感。

第一次約,霍建華當場秒拒。

第二次約,霍建華連連擺手,表示最多抽三天時間客串一把,大不了就當做慈善,不收錢。

第三次見面,林心如只好豁出去了:求求了,這個角色沒別的人選了,非你不可。

看到這段,我樂了。

別看人家是大明星,求人辦事的樣子和咱們平時拉人給砍一刀,發朋友圈求集贊居然也差不多。

最后,實在扛不過對方的軟磨硬泡,霍建華這才勉強答應出演男二劉連城。

當著主持人的面,她也敢把“差點給霍建華跪下了”這事當成笑話講,絲毫不覺得羞恥(節目播出時,兩人還沒官宣)。

別的不提,就這鍥而不舍的精神和能屈能伸的態度,我還挺佩服的。

在這場訪談里,還有處細節令我印象深刻。

聊到錢的話題,剛才還嬉皮笑臉的林心如瞬間切換到“乙里乙氣”的模式。

在她這,藝術和現實,永遠不會被混為一談。

不論戲拍的好壞,絕不能讓投資人虧本。

拿著甲方的劇本,干著乙方的活兒,大概才是成為合格制片人的第一要義。

順著這個角度,林心如還算不上金牌制作人,但的確是商業鬼才。

她滿足金主爸爸需求的方式,向來突出一個軟硬兼施。

比如《十六個夏天》,女主是大潤發的收銀員,男主是HTC的設計師。

從品牌露出到品牌宣傳,一步到位。

拍《我的男孩》,借著女主是廣告導演的人設,光明正大地拍廣告。

不過最妙的,還是《華燈初上》。

每集片頭都有塊亮起的復古燈牌,上面寫著“新東陽”。

我猜,大多數人應該跟我一樣,沒想到這居然是個軟廣。

“新東陽”其實是贊助商的名字

再回想一下,國產劇里無孔不入,令人猝不及防的硬廣——

一本正經的破案場景,警察們人手一杯感冒靈,鏡頭一轉,懟著外包裝又是個大特寫;

案情討論到一半,角色莫名其妙岔開話題,點名cue同事買的自嗨鍋/堅果零食針不戳;

女主和閨蜜正聊著天,冷不丁傳來敲門聲,開門一看,是快遞小哥手捧某品會的快遞;

明明是部古裝劇,角色卻端出一盒某某坊的護膚產品,還面不改色地說是最新研究出來的獨家秘方云云。

哦,對了,差點忘了說,還有每集開頭名為前情回顧,實則“軟飯硬吃”的貼片廣告(苦了那些懶得跳進度條的老實人)。

明明會員沒少買,最后卻淪為“正版受害者”,用戶體驗極差。

咱就是說,有的片方偶爾也考慮下觀眾的感受,有空多去取取經,好伐?

03.

像林心如這樣敗走內地的“糊咖”尚且有東山再起的余地。

反觀內娛。

中年女演員們翻紅的捷徑只有兩條。

第一條,乘著女權主義的東風,上《浪姐》鑲圈金邊。

單就目前來看,這招確實奏效,很多姐姐借此重回大眾視野。

問題是,現實不是浪姐的復活賽,觀眾喜歡誰就投票撈誰。

如果永遠依仗觀眾的同情,那真的走不了太遠。

別的不說,就看兩季《浪姐》過后,成團的浪姐們除了合體上綜藝和晚會,拿出了什么新代表作嗎?

所謂的“Xsister”還不是形同虛設,用完即棄。

拿寧靜來說。

不用多提醒,大家肯定早就注意到寧靜的履歷表單薄到只剩下清一色的綜藝。

如果不出意料,她在觀眾心目中的形象將暫時定格于“靜靜子”。

哎,真想嘆氣。

既有作品,又有資歷。

然而等到經驗最成熟的時期卻接不到任何合適的本子,只能白白浪費演員最寶貴的生命周期,這不離譜嗎?

換個語境,你能想象安吉麗娜·朱莉、妮可·基德曼、凱特·布蘭切特、凱特·溫斯萊特等好萊塢巨星常年不拍片,全靠上SNL(《周六夜現場》)刷臉嗎?

第二條,跑去各大演技綜藝,期待卷出個光明的未來。

最典型的例子,莫過于倪虹潔。

她在《演員請就位》里的表演,征服了多少觀眾?

她演花木蘭,演出了不同以往的疲倦與隱忍,甚至帶了幾分痞氣,很符合花木蘭久經沙場的狀態。

很多人評價,說這部20分鐘的《花木蘭》吊打其他版本。

但那又如何,在資本和市場眼中,她照樣是塊B級“回鍋肉”。

收獲再多的演技吹,她仍然重復著“上演技綜藝——短暫出圈——過氣——繼續上綜藝”的循環。

典型的叫好不叫座。

你說,這些被邊緣化的女藝人,她們缺的是演技嗎?

明眼人都知道答案——她們缺的不是演技,而是機會。

有人會說,害,實在不行,考慮下演而優則導嘛,這不是有挺多成功案例。

話說的輕巧。

一來,成功轉行的導演大多都是男演員,而他們本身就享受著行業內部的資源傾斜。

二來,導演這行的門檻就擱那兒擺著呢。

如果不經過系統性的學習,外行很難輕易上手。

像賈玲這種湊齊天時地利人和的案例,幾乎不可復制。

更何況,就連知識也無法等價對換成導演的實力。

君不見某位畢姓導演明明科班出身,也只會在《導演請指教》里賣弄,以為多整點有電影感的鏡頭就能拍出好片子呢。

相比之下,制片人卻是個無需天賦,只需要人脈和資源的行當。

林心如的轉型和臺劇的文藝復興,其實最終指明了同一個方向:

既然改變不了大環境,那就改變自我。

如果市場狹小,那就搭乘國際快車,追尋更廣闊的天地。

面對結構性的困境和市場資源的失衡,與其執迷在紅海里翻滾,不如試著換條賽道,早日實現拍戲自由。

你要問路在何方?

我只能說,路在腳下。