1985年夏天,這首根據(jù)老舍先生同名小說改編的電視劇《四世同堂》的主題曲,經(jīng)京韻大鼓名家駱玉笙先生一開嗓,就以其悲壯、蒼涼的唱腔,迅速征服全國觀眾,成為以后幾十年里難以逾越的經(jīng)典作品。

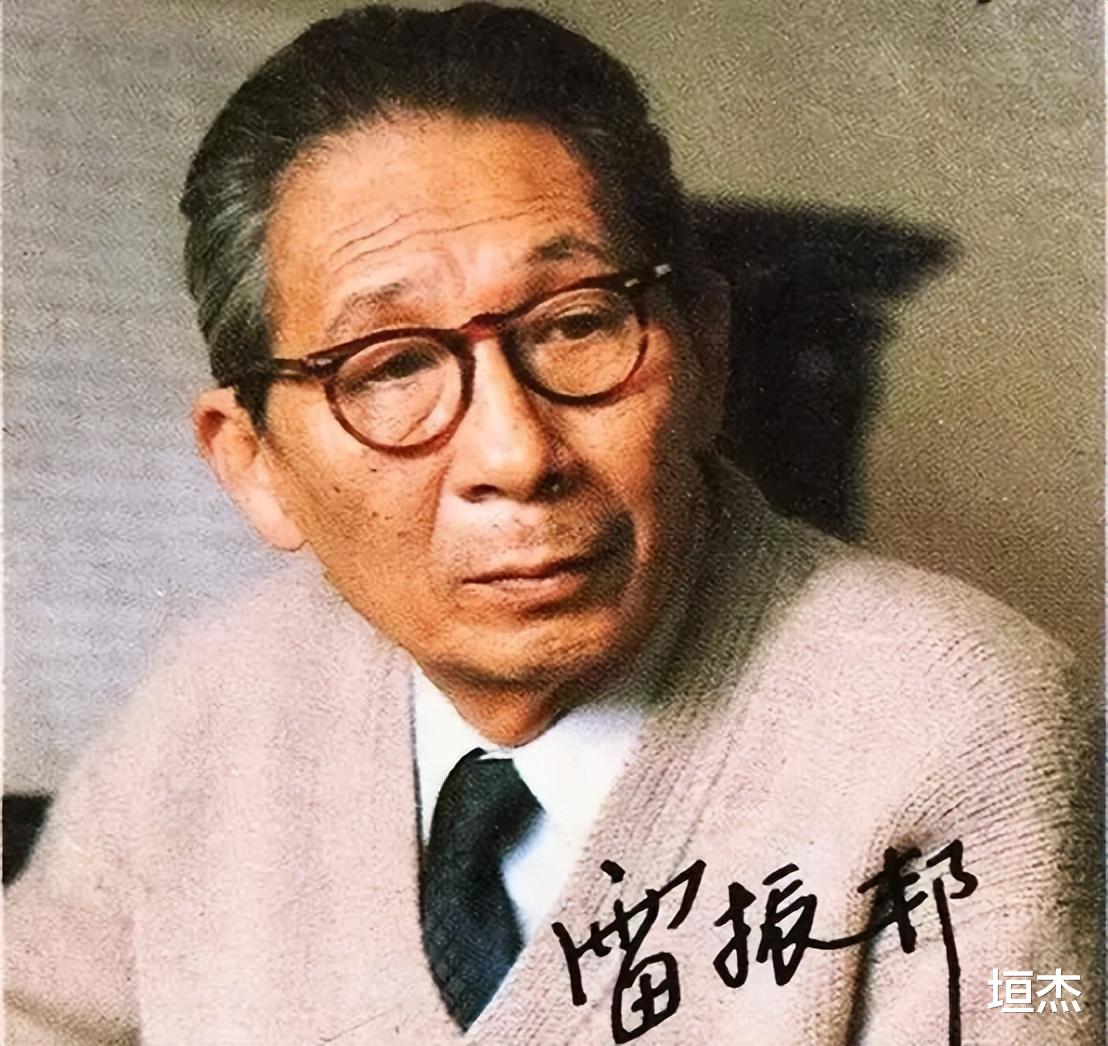

創(chuàng)作這首歌曲的作曲家是雷蕾,作為樂壇巨匠雷振邦的獨(dú)生愛女,雷蕾出身名門,然而她的成長之路并非一帆風(fēng)順。

有著得天獨(dú)厚條件的雷蕾在她成名成家的路上,遭遇了怎樣的坎坷和艱辛呢?

雷蕾1952年10月出生于北京,父親雷振邦是大名鼎鼎的作曲家,從小就有著音樂天賦的她卻根本不鐘情音樂,就連學(xué)習(xí)鋼琴也是被逼無奈。

7歲時(shí),雷蕾迷上了花滑,她立志要成為花樣滑冰運(yùn)動(dòng)員,犟不過女兒的雷振邦無奈只能選擇默默地支持。

13歲的雷蕾考上了體校,開始了寄宿生活。正當(dāng)她躊躇滿志地向著花滑運(yùn)動(dòng)員之夢進(jìn)軍時(shí),特殊年代開始了,雷振邦因?yàn)橛械饺毡镜牧魧W(xué)經(jīng)歷,他被下放到農(nóng)村勞動(dòng)改造。

受父親的影響,時(shí)年16歲的雷蕾到吉林省長春市九臺(tái)縣下鄉(xiāng),當(dāng)?shù)刈∷迼l件非常艱苦,生產(chǎn)隊(duì)給的房子窗戶玻璃全都是破的。

同學(xué)家長不忍心孩子們受凍,給了她們一袋面粉。讓他們把面調(diào)成糊把窗戶糊一下,可是在那個(gè)特殊的年代,正在長身體的孩子們經(jīng)常吃不飽,面粉打成糊之后,一群學(xué)生在面糊里放了點(diǎn)鹽,全部把它給吃了。

生活的艱辛沒有讓雷蕾退縮,反而成就了她的堅(jiān)毅。當(dāng)她回憶起這段經(jīng)歷時(shí),沒有抱怨,有的只是溫柔的話語和淡淡的微笑。不禁讓我想起一句話:寶劍鋒出磨礪出,梅花香自苦寒來。

1971年,雷蕾離開農(nóng)村來到通化礦務(wù)局文工團(tuán),因?yàn)橛谢踊幕A(chǔ),團(tuán)里安排她排練芭蕾舞,節(jié)儉的雷蕾總是一雙舞鞋穿上四五個(gè)月,以致于雙腳趾甲全部脫落,疼痛難忍。

她18歲出演《白毛女》中的喜兒,當(dāng)時(shí)因?yàn)槌煞謫栴},在演出結(jié)束和領(lǐng)導(dǎo)合影留念時(shí),經(jīng)常被調(diào)換成群眾演員。

為了和父母團(tuán)聚,雷蕾放棄演員職業(yè)離開文工團(tuán),回到長春市鐘表廠裝配總裝線的女工,在這個(gè)崗位她還是選擇累活重活。每當(dāng)午休的時(shí)候,她總是找時(shí)間學(xué)習(xí)充實(shí)自己。

工友們看她刻苦的樣子,一致認(rèn)為她在廠里呆不長。

機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人。

1977年全國恢復(fù)高考,想上學(xué)的強(qiáng)烈意愿,讓雷蕾成為570萬考生中的一員。盡管沒有停止學(xué)習(xí),但是對于沒有上過高中的雷蕾來說確實(shí)壓力不小,她經(jīng)過再三斟酌,決定報(bào)考沈陽音樂學(xué)院。

當(dāng)時(shí)沈音作曲系在吉林省只招2人,但是有500多名考生報(bào)考,作為著名作曲家的父親根本提供不了任何幫助,雷蕾就這樣白天上班,晚上回家學(xué)習(xí),一直到參加專業(yè)考試。

在一個(gè)多小時(shí)的考試時(shí)間里,她采用不同于其他人的譜曲方式完成了考試。

其實(shí)她從零開始突擊學(xué)習(xí),以至于她考試時(shí)的總譜,暴露出的初級錯(cuò)誤,讓考官不由自主地感慨,坐擁大咖父親,也沒有給她帶來任何便利。

當(dāng)時(shí)雷振邦根本不贊成女兒學(xué)作曲,因?yàn)樽髑业钠D苦是常人無法忍受的,他這是想讓女兒物競天擇,適者生存。

冥冥中自有天意,雷蕾還是脫穎而出,她被錄取了。

四年的大學(xué)生涯,因?yàn)槊τ趯W(xué)習(xí),她甚至不知道沈陽是什么樣子。

有夢想的人總是知道自己想要的是什么,堅(jiān)定的信念讓雷蕾在后期的創(chuàng)作路上成就了自己的一方天地。

1982年大學(xué)畢業(yè)后,30歲的雷蕾和父親成了同事。

頂著父親的頂流光環(huán),雷蕾面臨的壓力可想而知,好在她不是一個(gè)輕易服輸?shù)娜恕?/p>

每一次創(chuàng)作,雷蕾都會(huì)拼盡全力,就像她自己在《藝術(shù)人生》節(jié)目中說的,雷蕾自認(rèn)為不屬于智商高反應(yīng)敏捷的人,她只能踏踏實(shí)實(shí)一步一個(gè)腳印地,盡自己的全力去把事情做好。

每次雷蕾寫完歌之后,進(jìn)錄音棚錄音階段,她都不想吃飯不想喝水,這種狀態(tài)一直要持續(xù)到錄完音,所有人都離開了,她再次聽完錄好的歌曲,覺得可以了,雷蕾才真正的放下,回歸到正常狀態(tài)。

雷蕾曾經(jīng)在訪談節(jié)目中直言,每一次創(chuàng)作對她來說都是一場考試。

因?yàn)檫@種認(rèn)真負(fù)責(zé)、精益求精的態(tài)度,讓雷蕾覺得每一次的創(chuàng)作都很累,每次要突破原有的風(fēng)格,走出創(chuàng)新之路,確實(shí)很難很難,每次都憋得很難受。

1984年,雷蕾大學(xué)畢業(yè)兩年,《四世同堂》導(dǎo)演林汝為邀請雷蕾的父親雷振邦為這部電視劇作曲,因?yàn)槔桌夏昙o(jì)大了,他只做了此曲的總體設(shè)計(jì),雷蕾和溫中甲學(xué)習(xí)了解大量的曲藝和戲曲知識(shí),把京韻大鼓定為主旋律。

經(jīng)過兩個(gè)多月,雷蕾創(chuàng)作出了膾炙人口的《四世同堂》主題曲《重整河山待后生》,她提議請駱玉笙演唱此曲,也正是因?yàn)檫@首歌讓駱玉笙從著名的曲藝表演藝術(shù)家變成了著名歌唱家,很長一段時(shí)間,駱玉笙都活躍在舞臺(tái)上,雷蕾開創(chuàng)了從曲藝到流行音樂的先河,也開啟了她輝煌的藝術(shù)人生。

1985年,雷蕾和易茗相識(shí)相戀。1986年,他們在長春完婚。當(dāng)時(shí)單位沒有給他們分配住房,他們只能暫住在父母家。

東北師范大學(xué)給易茗分了學(xué)生宿舍一樓半地下的一居室,雷蕾與丈夫從父母家搬到這里。只有十多平米,臥室、書房、鋼琴房都在這一居室里。

雷蕾就是在這樣的條件下,繼續(xù)她的創(chuàng)作。

1987年,懷孕待產(chǎn)的雷蕾接到邀請,獨(dú)立創(chuàng)作電視劇《便衣警察》主題曲,孩子出生后,她經(jīng)常把孩子留在北京,自己回長春寫歌,一天早上在丈夫易茗上班之后,雷蕾一下子靈感迸發(fā),旋律自然而然地流淌出來,10分鐘完成,后來,這首曲子沒有任何改動(dòng)地搬上了銀幕,成了大街小巷爭相傳唱的歌曲《少年壯志不言愁》。

讓業(yè)界人士驚訝的是,看上去如此柔弱的一個(gè)女子,如何能寫出這樣大氣磅礴,極具時(shí)代張力的歌曲。殊不知來自父親的言傳身教和少年時(shí)代坎坷的經(jīng)歷成就了雷蕾心中的萬千溝壑,她這是在用歌曲向這個(gè)時(shí)代表達(dá)最深的敬意。

從《重整河山待后生》到《少年壯志不言愁》取得了成功, 50年代出生的她,骨子里自帶的認(rèn)真負(fù)責(zé),超越自我的意識(shí)標(biāo)簽,給雷蕾接下來的創(chuàng)作帶來了不小的壓力。

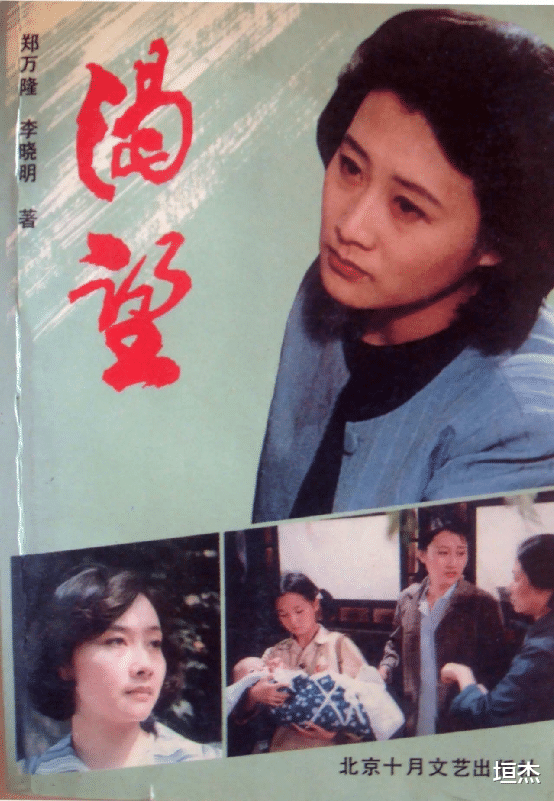

50集電視連續(xù)劇《渴望》開拍,主創(chuàng)趙寶剛、魯曉威邀請雷蕾和她丈夫易茗一起創(chuàng)作這部劇主題詞曲。

在創(chuàng)作過程中,因?yàn)榫薮蟮膲毫Γ桌僖欢日J(rèn)為自己靈感枯竭幾乎到了必須改行的地步。

易茗無奈只能帶著妻子回家向岳父討教良方,誰知回到家,岳父雷振邦也只是對雷蕾說:“沒有別的辦法,只能憋著,也許憋出來是好東西,沒有辦法”。

兩個(gè)多月過去了,受到丈夫已經(jīng)寫好的歌詞啟發(fā),雷蕾終于靈感爆棚,她先寫了B段,得到丈夫肯定之后,才完成了A段,這就是膾炙人口的歌曲《好人一生平安》,1990年,電視劇《渴望》才播了十集,大家基本都會(huì)哼唱這首歌了。

因?yàn)殡娨晞〔コ鰩淼目障镄?yīng),雷蕾和丈夫又應(yīng)邀寫了《悠悠歲月》和《每一次》兩首插曲,在錄制《悠悠歲月》的時(shí)候,原唱毛阿敏因?yàn)樽约涸?jīng)的情感經(jīng)歷,與歌曲產(chǎn)生了強(qiáng)烈的共鳴,一度在錄制的時(shí)候失聲痛哭,直言這首歌唱出了她的心聲。

1991年,搭載《渴望》電視劇詞曲成功的春風(fēng),雷蕾從長春電影制片廠調(diào)到了北京電視藝術(shù)中心,而她的丈夫易茗也婦唱夫隨調(diào)到北京工作,兩人在北京開始了新的生活。但是單位并未給夫妻二人分配房子,雷蕾只能與公婆一起住。

好在溫純知性的雷蕾是一個(gè)孝順的兒媳婦,從不與公婆紅過臉。即使生活全部開支由公婆承擔(dān),但是雷蕾每月仍然自覺把錢匯入公婆的銀行卡里。

善良慈愛的公婆也從不與雷蕾斤斤計(jì)較,大家相處非常融洽。

公婆不但包攬起居飲食的活兒,還負(fù)責(zé)照顧孫子;每天雷蕾夫妻下班到家,都能吃到熱菜熱飯,即使偶爾晚到家,公婆也從不打聽過問。

就這樣雷蕾二人與公婆一住就是11年,直到2002年,夫妻二人在北京買了新房,一家人才搬離出去。

與公婆同住這期間,雷蕾先后創(chuàng)作《家有兒女》、《絕不放過你》、《老屋》、《玉碎》等近百多部影視歌曲,曾先后獲得20多項(xiàng)音樂大獎(jiǎng),兩次入選《中國人物年鑒》,在外人看來雷蕾已經(jīng)名利雙收了。

但是隨著物質(zhì)文化的發(fā)展,媒體介質(zhì)的豐富多彩,一部作品想要達(dá)到八十年代作品的影響力變得非常困難,此時(shí)的雷蕾將會(huì)怎樣面對自己的音樂事業(yè)呢?

受國家大劇院院長陳平邀約,雷蕾轉(zhuǎn)戰(zhàn)歌劇舞臺(tái),開始創(chuàng)作中國民族歌劇,歌劇一向被稱之為作曲界皇冠上的明珠,這無疑又是一個(gè)新的挑戰(zhàn),從2008年開始雷蕾先后有七部歌劇問市,其中《冰山上的來客》和《劉三姐》對她來說有著不同凡響的意義。

這兩部電影主題曲都是雷蕾父親生前的作品,而把父親的作品改編成歌劇,要想做到錦上添花非常困難,但是雷蕾一直秉承傳承經(jīng)典,甘做綠葉的思想,硬生生地完成了從流行音樂到歌劇作曲的華麗蛻變。

她曾經(jīng)評價(jià)自己開啟歌劇創(chuàng)作之路確實(shí)膽挺大的。

從流行歌曲到歌劇,雷蕾失去了太多,就如她的丈夫易茗說的那樣,作為一個(gè)作曲家創(chuàng)作歌劇能帶來極大的成就感,但同時(shí)也會(huì)帶來巨大的損失。

寫歌劇意味著會(huì)從社會(huì)層面觀眾的視野中消失,一部歌劇演一場就兩千人看,演十場不過才兩萬人,一首成功的影視歌曲的社會(huì)影響力和利益卻是不容小覷的。

余華在《活著》中寫到:人是為了活著本身而活著,而不是為了活著之外的任何事物而活著。

雷蕾就是這樣純粹的人,她熱愛音樂事業(yè),只要身處音樂當(dāng)中,就別無所求。

沒有淡泊名利的心,如何擺脫流行樂壇暴利的誘惑。

雷蕾秉承初心,把老藝術(shù)家的風(fēng)骨和修養(yǎng)發(fā)揮到了極致,在享受極致創(chuàng)作的同時(shí),向經(jīng)典致敬。

時(shí)至今日,我們的樂壇伉儷年近古稀。夫妻倆除了經(jīng)常應(yīng)邀參加各種活動(dòng)之外,已不創(chuàng)作歌曲,安享晚年是他們的終極目標(biāo)。

結(jié)語:

三十多年的創(chuàng)作生涯,雷蕾是幸運(yùn)的,她能夠在有限的歲月里做自己想做的事。

她在父親的引領(lǐng)下,在丈夫的支持和陪伴下,一次又一次超越自己,為自己的人生畫下了不朽的篇章。

柴叔認(rèn)為在現(xiàn)在媒體信息傳播迅猛,音樂表現(xiàn)形式越來越多樣化、商業(yè)化不斷興起的今天,那些經(jīng)典而又讓人難忘的歌曲,在歲月的年輪下卻顯得彌足珍貴。

我們所要做的就是向老藝術(shù)家致敬,珍惜自己所擁有的一切,用一顆感恩的心,踏踏實(shí)實(shí)地做好點(diǎn)點(diǎn)滴滴的事,或許人生之路此刻已經(jīng)在腳下絢麗綻放。