這是一個消費主義盛行的時代。

新鮮的商品,源源不斷地涌入市場。

其中不少都打著「健康」的旗號,戳中當代人的需求。

比如空氣炸鍋,靠少油烹飪一躍成為「廚房頂流」。

電子煙,更是以驚人的速度在年輕人中普及。

我們帶著對更健康的生活方式的向往,為這些新產品買單。

殊不知,騙局也暗藏其中。

最近一部韓國新片,改編自真實事件,揭露了所謂「健康產品」的陷阱。

身邊常見的加濕器,居然能奪走數萬人的性命。

震動韓國社會,總統都出面道歉。

令人細思恐極——

《空氣殺人》

????

電影開始于一次詭異事件。

男主鄭泰勛的兒子和妻子幾乎都在同一時間,遭遇了意外。

而這都是毫無預兆,就發生在日常活動中。

比如,兒子。

在上游泳課的時候,他的狀態非常好,活力十足。

開心地跟著老師做熱身運動。

但就在躍進游泳池,游了幾下之后,突然就失去意識,溺水了。

而在送進醫院搶救之后,兒子被查出來患有急性肺病。

需要換肺才能活下去。

一夕之間,一個活潑可愛的孩子就變成了躺在病床上,了無生氣的絕望病人。

這讓人難以接受。

而妻子的情況也是如此。

在兒子住進醫院的那天夜里,她本想回家給兒子拿點衣服。

還專門囑咐丈夫,自己一會兒就回來。

但這一去就再不復返,死在了家中。

而她同樣被檢查出患有急性肺炎,并且已經得病一年多了。

但離奇的是,身為醫生的丈夫翻看她五個月前的身體檢查,發現其肺部沒有任何問題。

在這么短的時間里,病情惡化得如此之快。

這處處都透露著蹊蹺。

因此,鄭泰勛決定著手調查這次案件。

而這樣的情況還發生在許多家庭中。

在一如往常的日子里,突然驚聞噩耗,妻離子散。

而有的雖然即使就醫,但一開始,都以為是小病。

醫生診斷時,也只說是普通感冒。

但沒想到病情會迅速惡化,導致死亡。

而更令人毛骨悚然的是,這個事件是現實中真實發生的。

來自于轟動一時的韓國「加濕器殺菌劑致死事件」。

元兇是一瓶小小的加濕器殺菌劑。

加濕器,是日常中許多人都會使用的電器。

但也十分嬌貴,如果不及時清理,內部很容易出現霉菌。

被人體吸入后,就會導致「加濕器肺炎」。

因此,所謂的加濕器殺菌劑就順勢而生。

宣傳只要加入到加濕器里,就可以防止加濕器發霉。

實際上,這些殺菌劑雖說可以消毒,但含有對人體有害的化學物質PHMG。

只要吸入,就有可能會造成人死亡。

而在1994-2011年中,韓國有2萬多人因此死亡,約95萬的致病患者。

其中,約有57%的受害者是5歲以下的幼兒,16%是孕婦。

這些數字觸目驚心。

他們的遭遇更是令人心疼。

有的受害孩子被醫院查到患有10多種肺部疾病。

他不能跑,不能跳,不能擁有一個普通的童年。

只能躺在病床上,接受治療。

還因為太過瘦小,被同學歧視。

受害者自述「殺菌劑成為我人生的絆腳石」

甚至有的走向極端。

一項受害者的調查結果顯示,近一半的受害者曾想過自殺,而11.0%的人實際上曾嘗試過自殺。

而造成這次事件的罪魁禍首是企業和政府。

企業的貪得無厭是滅菌劑致死的源頭。

這些無良商家利用民眾對于健康的渴望,生產有毒的產品。

甚至從一開始,他們就知道殺菌劑對人體是有危害的。

但公司依然選擇生產。

可見,他們根本沒有把健康放在第一位。

只想著要擊中消費者痛點,大肆斂財。

等到東窗事發后,無良商家也不感到羞愧。

反倒大言不慚地將這些受害者身上發生的事件定義為偶然事件。

「不是所有用過產品的人都死了吧?」

同時,他們也開始了「洗白」之路。

首先,收買專家。

無良商家聲稱會請韓國最頂尖的科學家做實驗,保證結果的真實性。

可暗地里,卻用一大筆錢籠絡專家。

要求專家更改實驗結果,為自己站臺。

然后是收買受害者。

聲稱,只要受害者愿意和解,就可以收到1億韓元的和解金。

這對于受害者家庭來說,無疑是巨大的誘惑。

畢竟,許多家庭都被巨額的治療費拖垮了,甚至欠上了高利貸,他們急需一筆錢來救急。

無良商家就是拿捏住這一點,一步步瓦解受害者的心理。

最后,危機公關。

在接受采訪時,無良商家會模糊事件本身。

將此事渲染成競爭對手不懷好意的誣告。

讓大眾把視線從產品本身的問題,轉移到不良競爭上。

從而減少輿論壓力。

通過這三種方式,無良商家成功「洗白」。

而之后,他們也沒有認識到自己的錯誤。

而是打算將滅菌劑改名換姓,重新銷售。

在他們的觀點中,民眾總會遺忘。

就算之后再被曝光,只需要再進行一系列操作便可金蟬脫殼。

另一邊,政府的不作為也助長滅菌劑的泛濫。

一開始,政府也知道滅菌劑的危害性。

早在1994年,政府收到的研究人員的報告中,就明確指出「該物質非常危險」。

而政府卻沒有要求商家進行額外的毒性研究。

反而還批準了滅菌劑的合格證書,導致消費者的誤判。

「國家也進行了安全認證,當然以為很安全。」

而在越來越多的受害者出現后,政府沒有開展流行病學調查。

而是提出要「再等一等」的荒謬結論,讓更多的民眾受害。

被欲望吞噬的企業和無能的政府,編織出了一個巨大的網。

讓民眾一個又一個跳了下來。

如今,這么多年過去了。

在民眾巨大的呼聲中,事件依然沒有得到圓滿解決。

早在2017年,時任韓國總統文在寅就因此事公開道歉。

并且聲稱要「盡全力幫助受害者」。

但收效甚微。

調查顯示,截止2020年,只有8.2%的受害者獲得了賠償或補償。

受害者依然在和無良商家、政府斗爭,努力維護自己的權益。

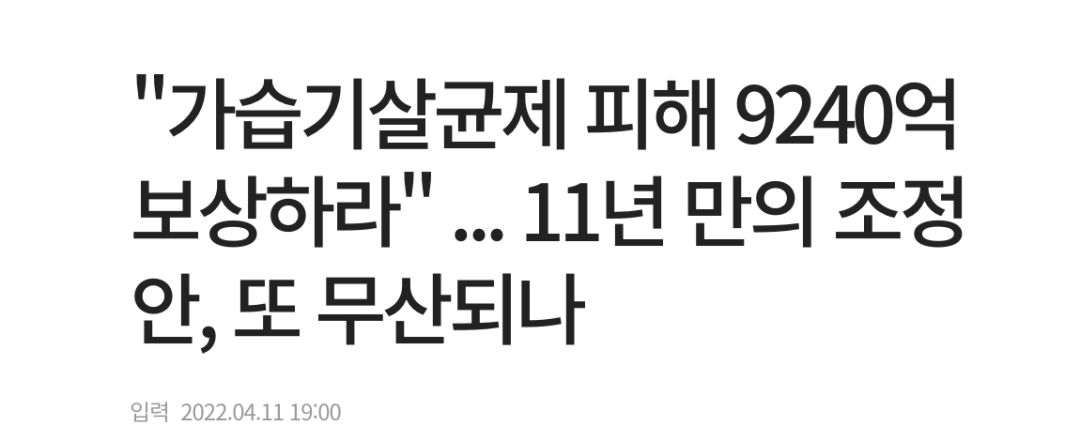

直到今年4月,政府才提出了最終的調解計劃。

向約7000名受害者支付9240億韓元。

其中,企業必須立即支付60%的損害補償金。

這一方案自然遭到了企業的反對,可能會再次失敗。

「賠償加濕器消毒液損失9240億韓元……時隔11年的調整計劃,會再次失敗嗎?」

無良企業唯利是圖的本質顯露的淋漓盡致。

對于受害者來說,這樣的悲劇讓人難以接受。

而對于我們來說,也不必隔岸觀火。

因為,它就發生在你我身邊。

比如,電子煙。

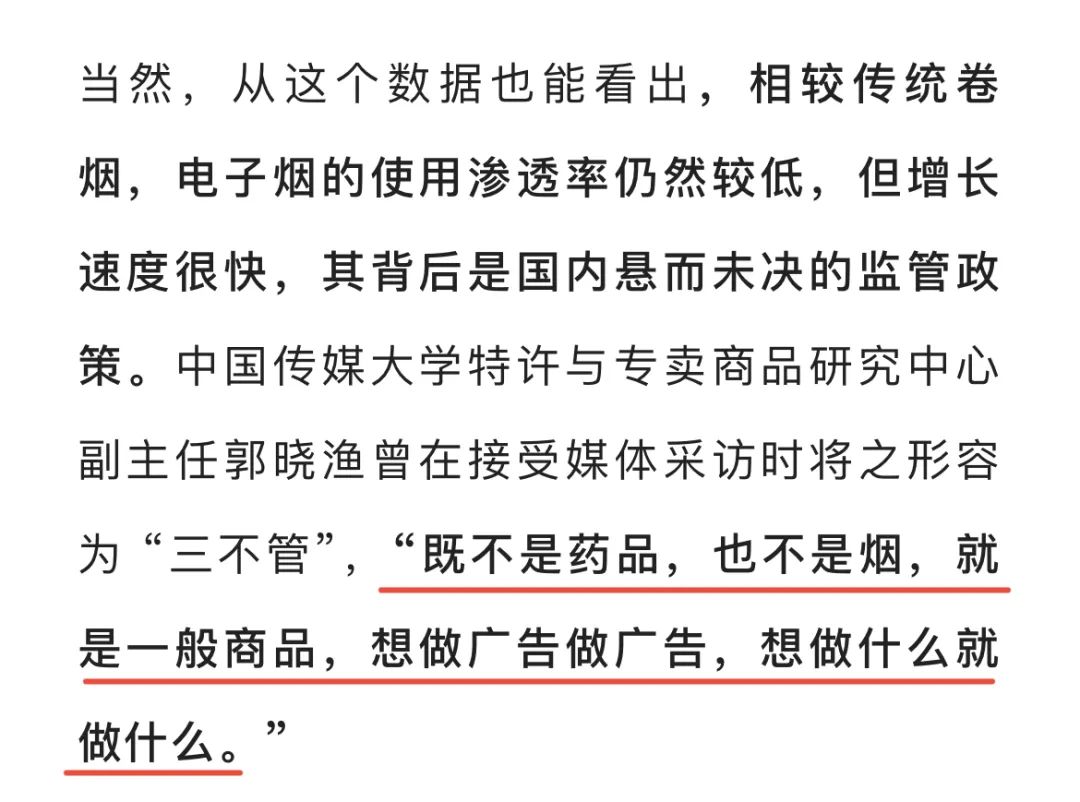

在進入國內市場時,它打著高科技產品的旗號,逃脫國內的監管。

一位專家就曾描述電子煙是「三不管」。

「既不是藥品,也不是煙,就是一般商品,想做廣告做廣告,想做什么就做什么。」

來源:三聯生活周刊

同時,電子煙還一直打著「健康戒煙」「戒煙神器」「用了不想抽真煙」……的口號,宣傳抽電子煙可以幫助人們戒煙,獲得更健康的生活。

但實際上,在大多數電子煙煙液中,依然含有尼古丁。

長時間吸食,依然會對身體有害。

即便有些電子煙不含尼古丁,但本身也會釋放有害物質。

在315晚會中,記者將電子煙送往實驗室檢測發現,電子煙中含有大量甲醛,還有丙二醇和甘油。

這對于氣道、呼吸道,甚至是眼睛黏膜都有刺激作用。

而且新型電子煙的調味眾多,不斷地帶給人新鮮感,會導致人越來越上癮。

同時,由于其宣傳的「無害性」,會導致越來越多的年輕人加入吸煙的行列。

以至于電子煙搖身一變為時髦的代名詞,掀起一股跟風消費風潮。

直到最近,電子煙終于被管制。

今年5月1日起,國內施行的《電子煙管理辦法》,要求禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙。

這才揭開了電子煙的真面目。

消費社會,永遠有新鮮的產品占據潮流。

而不論是滅菌劑,還是電子煙,又或是其他「健康」產品。

它們看似解決了我們的困擾,但也有可能是被編織出來的謊言。

那些令人痛心的悲劇,也一直提醒著我們。

美好「糖衣」之下,包裹的也許是致命的毒藥。