熱奈特用“聚焦”一詞來表述觀察者與被觀察對象,敘述者與被敘述對象之間的認(rèn)知關(guān)系。

從“聚焦”的視覺意義和字面意義看,“聚焦”一詞更適用于電影。當(dāng)聚焦這一術(shù)語用在小說文本時,文本的接受者無法看到視角人物,即聚焦者本人的行為,大多數(shù)情況下,接受者只能根據(jù)字里行間所透露的信息進(jìn)行推測。

而當(dāng)聚焦一旦用在電影中,接受者則能夠借助攝像機(jī)看到視角及其所見人物所見之物的聯(lián)系,展現(xiàn)接受者所見即電影人物所見。

這也是《勞特利奇敘事理論百科全書》對電影敘述視角與小說敘述視角的區(qū)分:電影視角中往往需要一個定位鏡頭,呈現(xiàn)人物觀察的位置及看的動作,一個以這個人物為基點(diǎn)的鏡頭,呈現(xiàn)出第一個鏡頭里的人物所觀察、感知到的內(nèi)容。

電影中的“聚焦”的確是可以做到這一點(diǎn),安德烈·戈德羅在《什么是電影敘事學(xué)》中也提到,聚焦既指“鏡頭提供畫面的光學(xué)系統(tǒng)”,又指“看見某物的人、目睹的見證人”。

換言之,電影在選擇視角,確定攝影機(jī)位置時,更注重回應(yīng)誰拍攝,如何拍攝以及在什么位置進(jìn)行拍攝的問題。

而當(dāng)小說文本在敘述視角層面借鑒電影聚焦手法時,更注重考慮情境感知者是誰,如何觀察、感知以及在何處觀察、感知。

因此,我將從敘述視角出發(fā),在鏡頭“聚焦”下,分析小說中情境感知者的感知,建構(gòu)電影框架,借此探討《幻影書》如何借鑒電影的敘述方式形成框架意識。

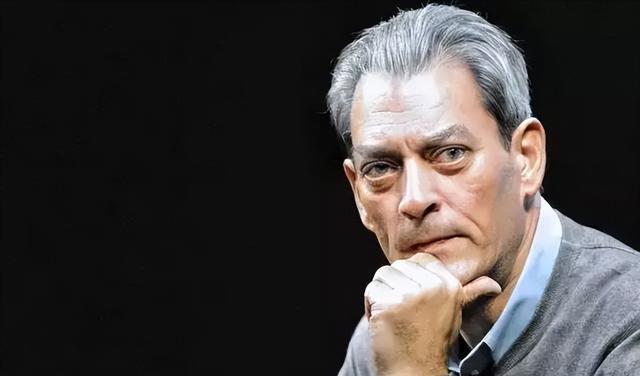

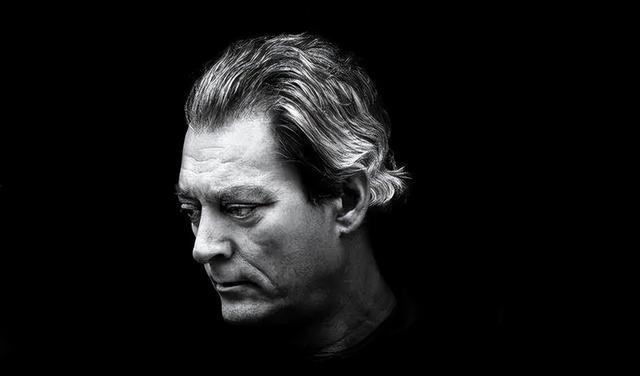

在阿爾瑪?shù)臉O力勸說之下,齊默歷經(jīng)磨難到達(dá)藍(lán)石農(nóng)場,見到了失蹤了半個世紀(jì)的默片演員,見到了自己筆下的傳記人物,見到了在家人意外離世后,唯一讓其感受到生存渴望的海克特·曼。

在這段敘述中觀察者為接受者建立了電影般的框架,以電影鏡頭的方式展現(xiàn)所觀察到的內(nèi)容:在進(jìn)入房間前,齊默以陌生人、外來者的眼光對海克特進(jìn)行拍攝,接受者如同看到了“雙手”“手指”“下巴”“嘴”的特寫鏡頭;

接著展現(xiàn)了情境感知者——齊默所處的觀察位置,接受者所看到的內(nèi)容正是他向房間的移動過程中所見的景象,最后齊默走近海克特,對海克特眼睛、面頰、額頭、喉嚨、白發(fā)的特寫,從移鏡頭到特寫鏡頭是典型的電影拍攝技巧,是對電影技巧的又一個仿寫。

在呈現(xiàn)齊默見到海克特時,對海克特的外表進(jìn)行的觀察,正是將齊默的眼睛作為攝像機(jī),通過鏡頭的移動進(jìn)行取景。

鏡頭角度的確立需要做一定的選擇,需要對外部世界進(jìn)行剪裁加工,它們有一個共同特征“影像的景框”,或者稱之為“銀幕”,銀幕是放大的景框。

由于“框架”是電影藝術(shù)需要考慮的重要因素,電影畫面每一次對框架的構(gòu)建,都隱含著導(dǎo)演對于角度的選擇。電影拍攝中,一旦框架確立,觀察者、感知者的位置也隨之確定,反過來,觀察者、感知者的位置也必然能暴露框架的存在。

若以非電影化小說的方式敘述場景,作者的處理方式應(yīng)當(dāng)是直接呈現(xiàn)情境感知者所看到人物所觀察的、體會到的內(nèi)容。

這段文字中敘述者顯然有意放大了情境感知者的感受,刻意地暴露了情境感知者,齊默眼睛所觀察的范圍構(gòu)成了場景的框架,突出其觀察、感受事物所處的位置及觀察順序:

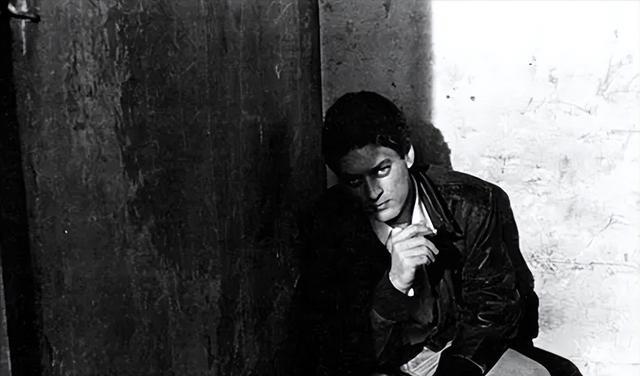

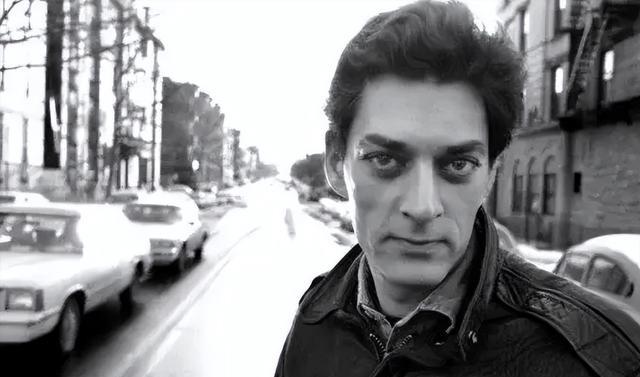

置身于沙漠之中,繞著花園迂回前進(jìn),觀察周遭的一切,這樣的描寫如同一個大遠(yuǎn)景,電影中典型的定場鏡頭的處理方式。

在這里齊默同樣既是敘述者也是情境的感知者,其感知權(quán)限和范圍被文字?jǐn)⑹龃蟠蟮匾曈X化了。米克巴爾認(rèn)為,感知有賴于諸多因素,力求客觀性毫無意義。因為感知者對于感知客體的位置、光線、先前的知識,對于客體的心理態(tài)度等因素都會影響一個人的感知。

在這段敘述中觀察者的眼睛扮演攝像機(jī)的角色,但這個角色是個“局外人”,是以一個外在的視角進(jìn)行感知,并非“畫面”里的人物。

正因如此,一方面感知者與被感知對象之間得以保持一定的距離而表現(xiàn)出客觀性特征,另一方面,由于拉開了觀察者與被觀察對象的距離,接受者能夠反觀感知者。

也即是說,感知者暴露的觀察行為暴露了自己的意圖,接受者從選段文本中不難感受到齊默的亢奮與警覺,一種分裂而混亂的狀態(tài),那是對未知的恐懼,對成為唯一獲準(zhǔn)觀看海克特默片的期待,對能與阿爾瑪一同看海克特的幸福感,“仿佛我有三個腦袋,它們?nèi)荚谕瑫r運(yùn)轉(zhuǎn)。”

不少人認(rèn)為,小說文本以文字作為媒介,其最大優(yōu)勢在于作者能夠借助敘述視角揭示小說人物的思想情感,而電影和戲劇必須借助外在形式,諸如旁白或是獨(dú)白這樣的形式,當(dāng)小說一旦采用電影化敘述視角,其聚焦方式卻是電影式,這就相當(dāng)于小說放棄了在刻畫人物內(nèi)心世界的長處。

事實并非如此,在小說情景的建構(gòu)之中,建立電影般的框架構(gòu)圖所強(qiáng)調(diào)的正是作者對情境感知者的重視,這種框架的構(gòu)筑意味著作者在營造小說情景,描繪小說畫面時有意識地限制了觀察者的視角和位置,使感知者與被感知者保持一定距離,并借此限定接受者的接受范圍。

換言之,框架式構(gòu)圖是電影藝術(shù)中最常見的構(gòu)圖方式,而小說中的框架意識則是作者有意識對電影技巧進(jìn)行模擬、仿寫,是作者精心篩選的結(jié)果,是感知者對自我的暴露,更是感知者引導(dǎo)接受者對敘述本身的思考。