年度期待大片,來了。

斥資4億+,陣容亮瞎眼。

主演安雅·泰勒-喬伊,好萊塢新晉女神。

亞歷山大·斯卡斯加德,因《真愛如血》獲封「最性感吸血鬼」。

妮可·基德曼,奧斯卡、金球、柏林三料影后。

他們在美劇《大小謊言》中飾演了一對夫妻。

這次則是一對「亂倫」的母子。

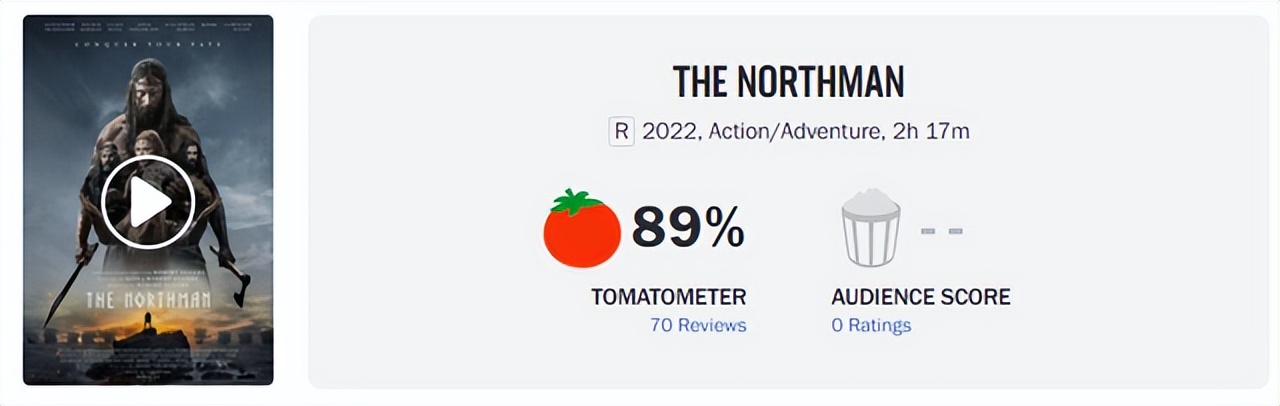

北美上映后,口碑不俗。

爛番茄新鮮度89%,imdb開分8分。

然而,國內口碑兩級分化。

有人贊不絕口。

也有不少人蓋章「爛片」。

到底怎么樣,今天魚叔就來驗驗貨——

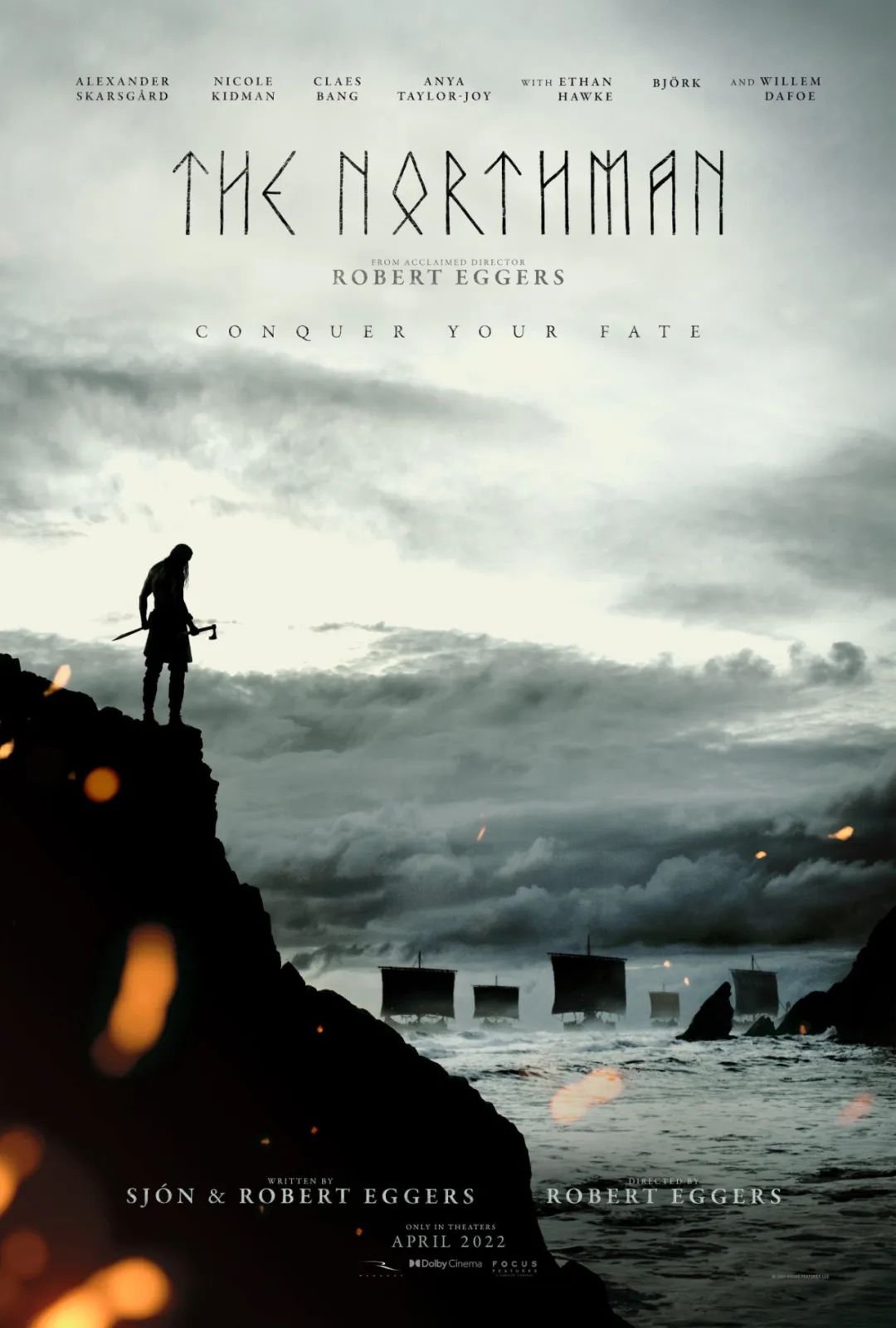

《北歐人》

The Northman

導演羅伯特?艾格斯。

處女作《女巫》一鳴驚人,拿獎拿到手軟。

也令靈氣十足的安雅,一躍成為好萊塢明日之星。

《女巫》

這部新片,和《女巫》一樣有典可查,有據可考。

主線源于10世紀的民間傳說,與《哈姆雷特》同源。

講述維京王子復仇記。

年幼的王子親眼目睹叔叔殺死父親,強占母親。

隨后他逃離故土,隱姓埋名,準備復仇。

雖然故事并不新鮮,但電影卻試圖反套路。

王子在流亡過程中,竟揭露了一起「婦女拐賣事件」。

他費盡心思闖入敵營,打算救出母親。

但沒想到,卻遭到了母親的拒絕。

原來,母親原本就是父親搶來的戰利品,對父親毫無感情。

正是她,一手謀劃了父親的死亡。

「你為之復仇的父親是個虛偽的懦夫,你要殺死的叔叔才是真英雄。」

后續情節走向更是令人大為震撼。

王子在得知真相后,世界觀崩塌。

他下一步怎么做呢?

他居然開始和母親接吻。

這種關系自然只是一時頭腦發熱,不可能長久維系。

實際上,王子已經在流亡過程中找到了愛情。

他和安雅飾演的精靈一般的女子,早已心心相印。

并且多次在樹林里野戰。

已經孕育出生命的果實。

「復仇」成了大烏龍。

王子也找到歸屬,準備開啟歲月靜好的新生活。

但萬萬沒想到,反轉又來了。

他居然又拋妻棄子,回頭繼續復仇。

一心要殺掉叔叔,手刃母親。

將新生活徹底葬身于仇恨之海中。

并稱其為「命運」。

這不斷急轉彎的情節,令觀眾措手不及,也難怪遭到詬病。

一方面,對大部分觀眾來說,這個故事缺少代入感。

西方古代的王子復仇史詩,很難再震撼到當下的中國觀眾。

亂倫情節,則更加令人摸不著頭腦。

說白了就是兩個字:無趣。

另一方面,妮可和安雅飾演的兩個女性角色,雖然不乏看點。

但卻都被處理得極其克制、保守,給人后勁不足的感覺。

比如,妮可飾演的母親在揭示自己被俘虜的事實時。

一個被拐賣婦女的不屈形象已然呼之欲出。

王子自以為遵循天啟,為正義而戰。

但終究不過是出于虛榮自負的大男子主義榮光。

就像雷德利·斯科特的《最后的決斗》中,完全可以通過女性敘述解構所有宏大命題。

但此片只是點到為止。

母親并沒有因此成為一個能引發共情的人物。

不僅不是一個惹人憐的受害者,還是歹毒的權謀者。

甚至被剝奪了母職,在得知兒子沒有死時,未表露出任何欣喜。

不留情面地指出他「私生子」的身份。

還試圖色誘兒子。

「如果你殺了叔叔,再殺了兄弟,那么,最后就會成為國王,迎娶自己的母親。」

俄狄浦斯王弒父娶母的經典敘事,反而讓這一人物不夠豐滿立體。

安雅飾演的女主,原本也極具大女主潛力。

出場時在奴隸大軍中,目光灼灼,渾身逆鱗,格外出挑。

一頭銀發,嫵媚又妖冶的氣質頗有龍媽的風范。

為了拒絕國王的侵犯,她能大膽地把經血抹到對方臉上。

觀眾也自然地期待她能在復仇路上助男主一臂之力。

或是像《女巫》中一樣,在絕望中成為男權社會的異端。

但這一幕始終沒有出現,自始至終她都是男主的附庸。

還在男主決意復仇時成了「拖油瓶」,給出一個「家庭or事業」的經典選擇題。

讓觀眾不無遺憾地發現,她只是一個賢妻良母的平庸角色。

這讓不少觀眾大失所望,認為白瞎了演員。

王子作為大男主故事的真正主角,也完全沒有傳遞出任何「反殺」的爽感。

貫穿始終的復仇過程的拖沓緩慢。

只是不斷地叫囂、嘶吼。

看上去既沒有貝奧武夫的豪氣。

也完全不同于哈姆雷特的延宕,無法將復仇的行動上升到生存這一哲學命題。

不過,即便如此,這部電影也絕對算不上「爛片」。

雖然是大成本制作,但在創作上,導演依然秉持著自己的初心,試圖拍一部有藝術價值的作品。

他壓根無意于在敘事上迎合觀眾,制造觀看的快感。

而是想盡可能穿透歷史的霧靄,還原北歐維京文明的真實敘事。

影片耗費許多鏡頭來表現祭祀、巫術、夢境和幻想。

種種奇伎淫巧,難解其意。

宛如北歐封建迷信大全。

結合導演之前拍過的恐怖片,不少人認為這是導演夾帶的私貨。

但細品之下就會發現,這其實是與影片內在的表達緊密關聯的。

整個復仇故事發生在蠻荒時期。

祭祀、巫術等宗教儀式已經融入了維京人的血液,成為堅實的內在信仰。

這其實也成了王子復仇的內在驅動力。

影片最初,還是小王子的男主,經常和父親進行種種神秘儀式。

夜晚的地窖中,詭異的巫術下,他和父王被狗附身。

他們四肢著地,匍伏著、跳躍著、吠叫著。

這種對獸性的膜拜是他們精神圖騰的重要組成,自出生起就塑造著他們的世界觀。

也直接決定了男主暴躁易怒的性情,種種失智的行動和選擇。

他會根據夢境和預言選擇何時復仇,也完全是類似的集體潛意識作祟。

他從小就被父親近乎洗腦式地教誨,要為了家族血脈和榮譽,死在戰斗中。

因此影片最后,他得知女主懷孕時。

關于家族血脈的意識再次復蘇。

為了讓血脈之樹綿延,讓孩子能在榮耀中出生。

他選擇與篡位者拼個你死我活,并在此過程中荒誕地拋棄了自己孩子。

即便如此,他還是會自覺地為自己的行為賦予神性。

可見,影片中故事的發展、人物的反應,始終是遵循歷史文化背景的。

女性形象也是如此。

維京時期,除了女巫、女祭師,以及神話傳說中的女武神形象。

女性普遍被當作綿延血脈的附庸角色。

因而片中女主即使有反抗的意志,依然怒而不發。

在整個復仇行動中,也沒有有效地參與其中。

可見的女性力量更多被置于女巫和女戰神這些花邊角色身上。

由此可看出,當回歸到故事本身所處的時代背景和思想觀念中時。

整部影片的邏輯其實并無硬傷。

而且整個故事有一種難得的真實、純粹的質感。

導演并非站在現代人的立場重釋民間傳說。

而是盡可能客觀地還原、冷靜地透視。

不僅服化道、宗教儀式等細節高度還原研究史料,激昂的配樂烘托英雄悲歌,宛如流動的民族志。

人物精神內核也完全脫胎于時代。

血腥野蠻的行為,質樸粗糲的情感,都是很難代入如今的人情人性來理解的。

正是這種對歷史和文化滿懷敬意的表達,造成了部分觀感上的障礙,使人無法與片中人物情感共振。

也難免會覺得整體視聽效果的沖擊遠大于故事本身。

但這何嘗不是這部影片難能可貴的地方。

畢竟,在魔改泛濫的當下,很難看到對神話、歷史的呈現能真正神形皆備的影片了。

它縱然荒蠻、落后,但卻的的確確屬于人類文明的一環,參與了人類進程。

從這一角度,影片無疑證明了——

只有不加任何道德審判和價值統攝。

才能實現現代神話和古文明的真正復魅。