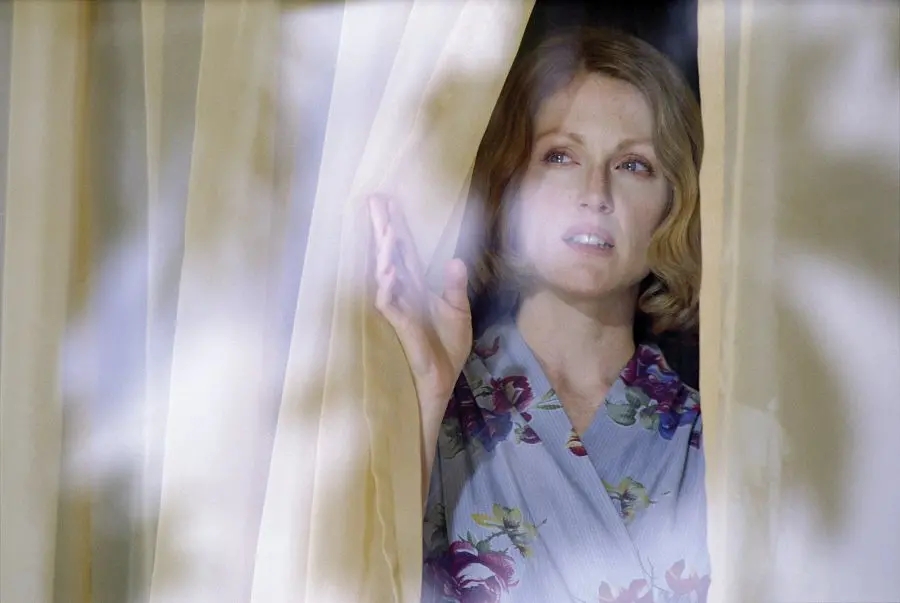

這部電影是改編自邁克爾·坎寧安獲普立茲獎的同名小說,講的是三個不同時代的女人的某一天。妮可基嫚扮演1923年的英國女作家吳爾芙,正在寫小說“達洛維夫人”考慮著是否該讓書中主角自殺,當時的吳爾芙很想逃離她住的里士滿郊區,然而她老公堅持郊區對吳爾芙的心理狀況最好;茱莉安摩爾飾演1951年一位洛杉磯的家庭主婦勞拉,她有個聰明的、看得出她不快樂的兒子里奇并懷了第二胎,正為老公的生日派對做準備,當時的她正在閱讀那本“達洛維夫人”而她對郊區家庭主婦生活的厭惡與煩躁也使她有輕生的念頭,然而她的老公完全感覺不出任何異狀;梅莉史翠普則是2001年紐約的編輯克拉麗莎正為她罹患艾滋的前詩人男友理查德準備派對,她目前還有位同居女友及女兒,但她的心思都在那位前男友身上。

所以,不同時代的三個女人,弗吉尼亞·伍爾夫是“達洛維太太”一書的作者,勞拉是“達洛維太太”的讀者,而克拉麗莎過的日子則很像書中的達洛維太太為了照顧朋友而忽視自己的人生。時時刻刻的主題是一種孤獨與絕望,一種“安靜的絕望”一種被生活囚禁的痛苦與逃脫的欲望,一種時間就在生活細碎點滴中一去不返的遺憾與壓迫感。劇中主角的孤獨不是沒有人陪的孤獨,而是沒有人懂得孤獨。快樂只是一種偶然,當它開始消失,日子就只剩等待時間的推移。很完美的安排,很完美的劇本,很沉重但很棒的電影,這都要歸功于導演斯蒂芬·達爾德利:編劇大衛·海爾以及非常杰出的演員群,包括三位女主角。

另外,導演與編劇都是很英國的英國人,也讓全片的細膩程度更為驚艷吧。偏意識流的原著小說原本就很難改編成電影形式,一處理不好就可能變得雜亂無章、或是旁白令人厭煩,尤其原著由三個女人的故事貫穿一氣更是極大的挑戰,但是編劇大衛·海爾與導演史蒂芬·戴德利卻成功地塑造流暢的對話與口白,使整部電影不至于艱澀難以理解,并且拿捏得很恰巧而不流于做作。三段故事的連接、場景先后順序地安排,再再顯示導演功力深厚。

甚至,這部片最動人之處甚至并非對白,而是沒說出的那一部分。電影一開始,是從1941年吳爾芙的自殺起頭。她身上裝著沉重石頭,一步步往河中間走下去,妮可基嫚臉上的堅毅決心與片中貫穿前后的抑郁,讓我在這幕之后再也無法將目光移開熒幕。吳爾芙知道再活下去,不僅自己痛苦,愛她的老公也痛苦。之后,時時刻刻以三個女人的某一天,呈現生活的沉重,甚至是關于那樣的生活值不值得繼續下去的思考。

吳爾芙是以溺水結束生命,但在她真正溺水之前,她的生活早已如溺水一般無法呼吸、沒有生氣,有一天她老公問她,為何要殺掉她小說中的角色,伍爾芙回答:“必須有人死,這樣我們才能更加珍惜生命。”而另外兩個女主角的生活也類似那種溺水的感覺,要掙脫只有兩條路,一是想辦法改變現狀,另一則是結束自己生命。有些人也許會覺得片中的吳爾芙與勞拉莫名其妙,明明有愛她們的好老公為何還會如此憂郁。

我倒覺得很好理解,有些人的伴侶人很好,但是他們不了解你,久了之后你會發現,自己的想法與個性智能卡在自己的腦袋里,對方久而久之會不能理解你到底有甚么問題,但你說出之后,對方又不能理解那怎會是問題,對方只認為,他的方式與建議對你好。再久一點你就會把自己關起來了。

另外,這部片也讓人思考更多存在的意義。有時候,即使是愛我們的人也無法提供我們活下去的理由。吳爾芙有愛她但不了解她的老公,但她知道自己的存在拖累了自己與他人;理查德有非常關心他的前女友克拉麗莎但已是艾滋病患者的他,活著只是試著把時間捱過罷了,意義已經不大;而克拉麗莎把整個人生重心都放在照顧理查德身上,那理查德自殺后她該怎么辦?除非她能從自己的內在找到生存下去的理由,否則她的人生也不過只是“面對時間”人終究不能為別人而活,每個人最終都是孤寂的,必須靠自己來讓存在值得。基本上時時刻刻是許多細碎事物組合而成,只是三個女人各自生活中的某一天。

但人生不就是由這些細碎事物組成的?隨著年歲漸增,對瑣事的感受會變得很敏銳,一把花束,一個眼神,你愛的人出現的某種老態或病征,多的一撮白發,一聲疲累地嘆氣,一個小習慣的改變,就是這些小事情,這些分分秒秒,諭示或改變了未來。如果你的人生中經歷過一些心靈折磨,時時刻刻肯定讓你感觸良多。