一檔轟動一時的選秀節目,回顧起來,除了情懷,也有生氣。

很多人為此一氣氣了10年,當然其中最氣的和最應該氣的,是核心當事人安妮玫瑰和劉著。

如果互聯網有記憶,很多人會立刻想起,劉著就是曾經被叫作“偽娘”代名詞的男孩。

2010年的快樂男聲,劉著走進成都海選現場:

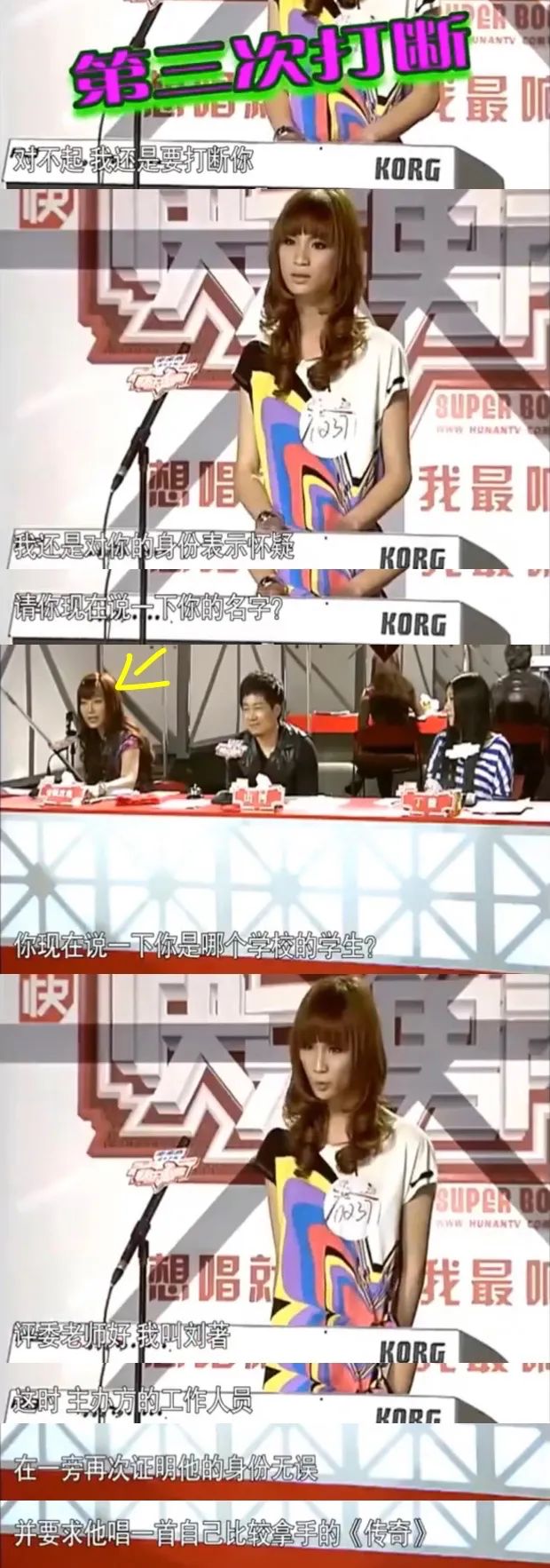

在表演過程中,經歷了評委安妮玫瑰的三次強勢打斷。點開就沉浸式體驗如何被一個人的沒禮貌,氣到土撥鼠大叫:

異能八卦局

,贊338

劉著自我介紹,安妮玫瑰打斷他:你實在太像女孩,身份證可以給我看看嗎?

劉著開始唱歌,唱了4句,安妮玫瑰打斷他:我還是對你的性別有懷疑,可以驗明正身嗎?你是選擇男評委來驗,還是女評委來驗?我希望網友對你進行人肉搜索,你可以用你的人格保證嗎?

丁薇圓場救劉著,劉著開始唱副歌,安妮玫瑰打斷他:對不起我還是要打斷你,我還是對你的身份表示懷疑。

請你現在說一下你的名字,你是哪個學校的學生?

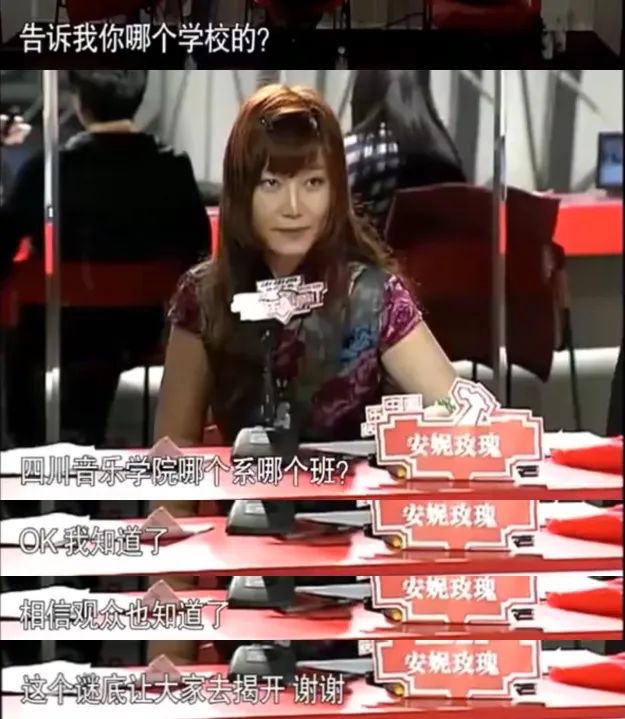

選秀工作人員“他的身份沒問題”,圓場救劉著后,劉著改唱《傳奇》。安妮玫瑰第四次不依不饒提問:告訴我你哪個學校,哪個學校哪個班?

并對四次無禮提問追加總結:ok,我知道了,相信觀眾也聽到了,這個謎底讓大家去揭開。

當然視頻能更能生動體現,安妮玫瑰多次打斷劉著表演時,她本人的主動表現、劉著的被動回應和在場其他人的反應。并且那種現場氣氛下,劉著的回答已經算十分得體和禮貌。

當年那場快男選秀,出名的有以情感丑聞出圈,蘇醒暴揍、張杰關門的李煒;和毛曉彤連夜搬家、邀請江鎧同半夜擠青春痘的陳翔。

也還有和劉著一樣,具有話題度的師洋。

他2006年參加《我型我秀》走紅,10年又去《快樂男聲》。

師洋明顯更有攻擊性,不管是捍衛自己,還是毒舌評價別人。這份能力,他也替劉著發揮了一下。

采訪中,

綜藝上。

劉著對于師洋們為他回罵安妮玫瑰,應該有感謝,但沒有認同。在對罵場合,她的肢體反應都是尷尬。

并且表示過,不想參與罵戰紛爭,只是想要一個舞臺展示音樂夢想。

那一年,她19歲,還是四川音樂學院作曲系本科班的在讀學生,因為眾所周知不可明說的原因,止步成都賽區35強。

同時,評委里也沒有了安妮玫瑰,因為在她無禮攻擊劉著后,就被網民請愿從評委席下課了。

可見12年前,雖然觀眾也從一些娛樂造詞中獲得刺激與樂趣,但面對涉及“人身攻擊”和“引導網暴”的不當污名化言論時,還是能認清哪些行為不應該在一個公眾人物身上被展示、被示范。

劉著雖然小眾,她有沒有主動去傷害別人?沒有。

安妮玫瑰雖然算作大眾,她有沒有主動對一個沒有傷害性的個人,展開主動攻擊和引導大眾攻擊?有。

所以“不如意”的一幕出現,安妮玫瑰躍躍欲試想挑起觀眾和網民對劉著的人肉網暴,卻被反噬成大家出于氣憤,對她不當言論的聲討,和對她個人信息的搜索曝光。魔幻地做到了,“她網暴了她自己”。

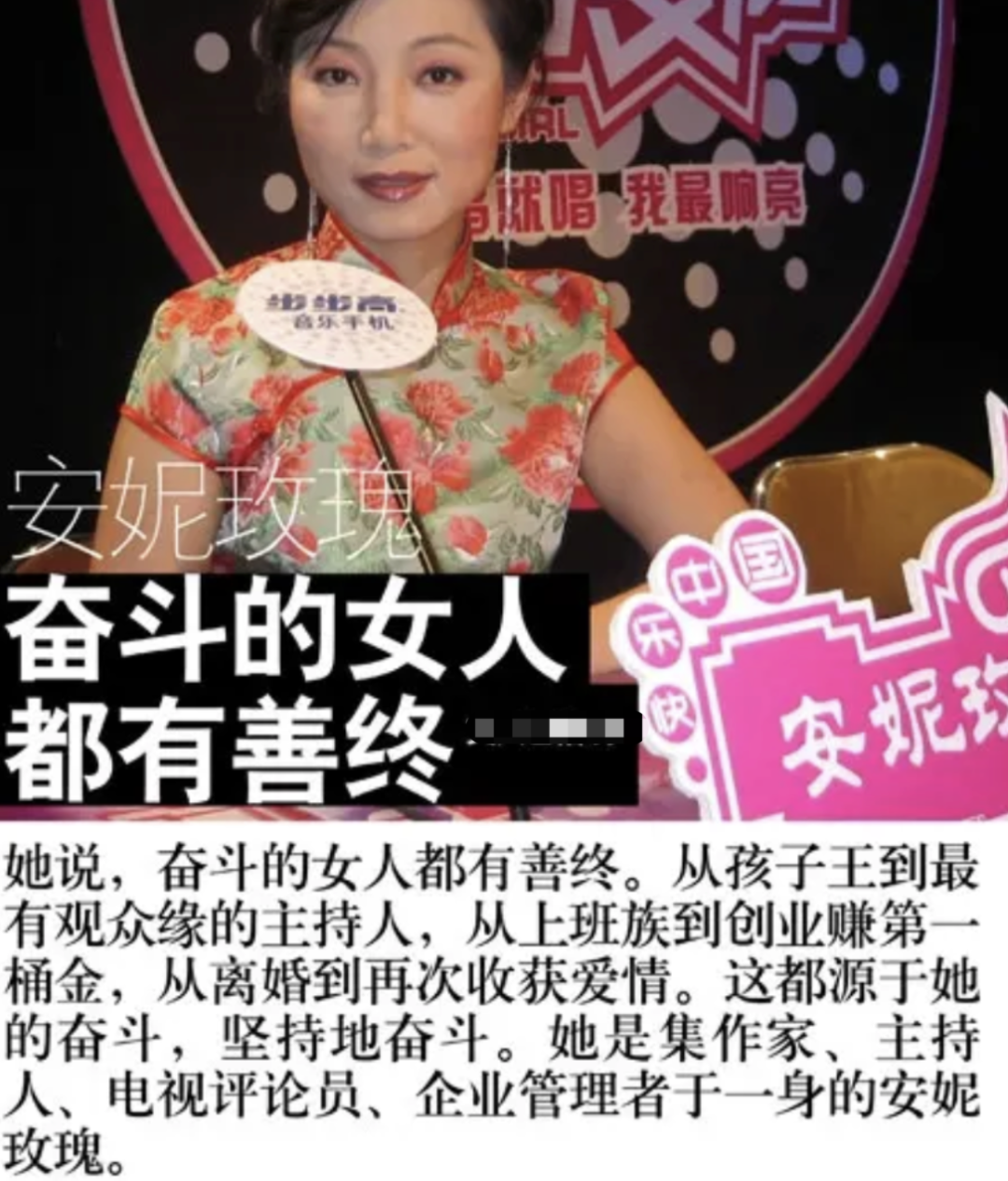

原來安妮玫瑰不僅是可以坐上評委席的作家、自媒體人,還是具有專業資格的心理咨詢專家,以及有她個人的心理健康機構。

(都是公眾人物也不必打碼,她本身也是黃V)

有網友說,這正是細思極恐之處。

作為有專業知識的人,安妮玫瑰“洞察性”地澄清過,害劉著的根本不是她,而是湖南綜藝的慣性惡意操作:劉著一開始就被作為“用后即棄”的棋子,她自己也是被選秀節目利用。

快男快女上,是有過很多或犀利或花癡或發瘋的評委,如柯以敏:

如楊二車娜姆:

如造神的海清:

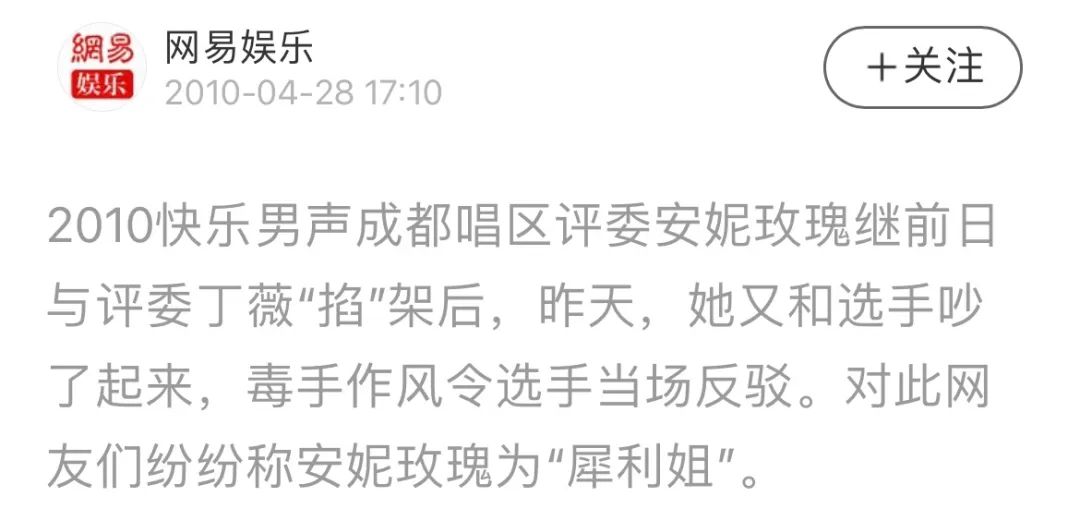

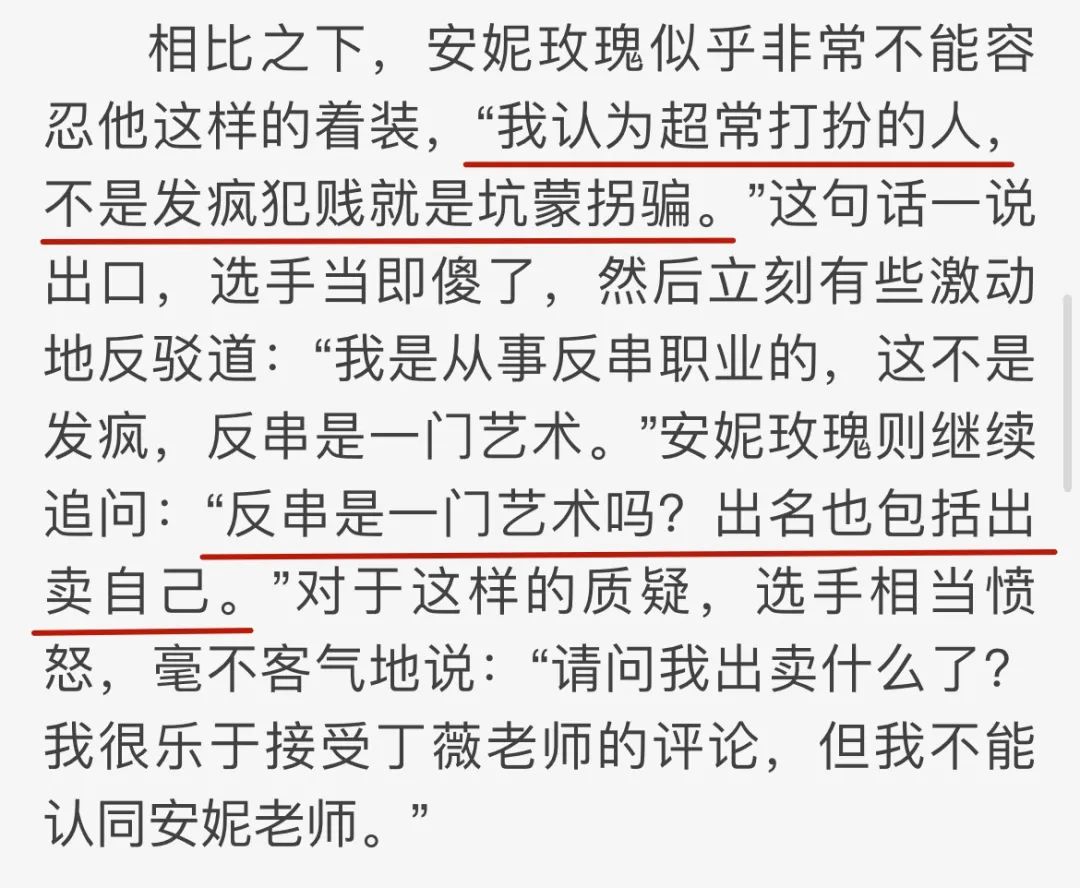

安妮玫瑰在遇到劉著前,也有“犀利姐”之稱,和丁薇撕架、罵反串選手。

這些舞臺上的表現,還可以歸于綜藝效果的營造。那下了舞臺呢?

柯以敏道歉:

安妮玫瑰用她辯稱是舞臺效果的言論態度,一脈相承、念念不忘,開始了一場長達10年的自證之路:我沒有錯,劉著該罵,我罵劉著怎么了?

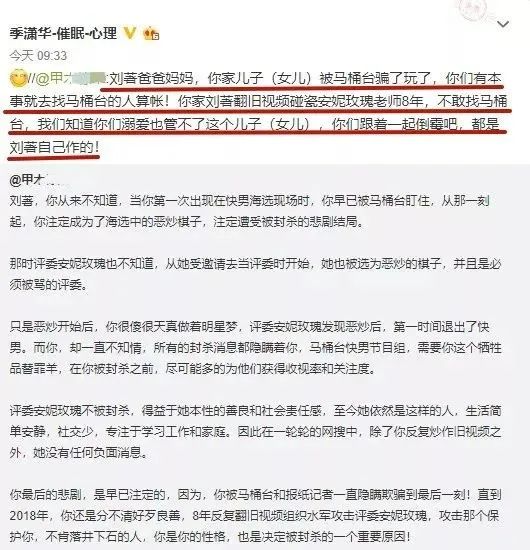

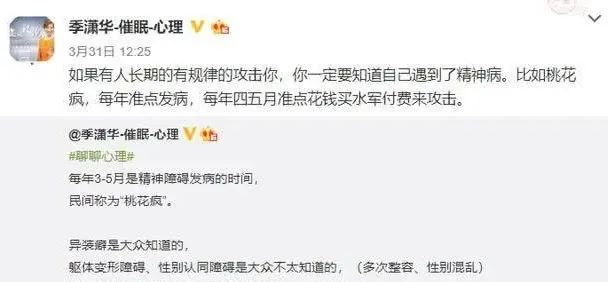

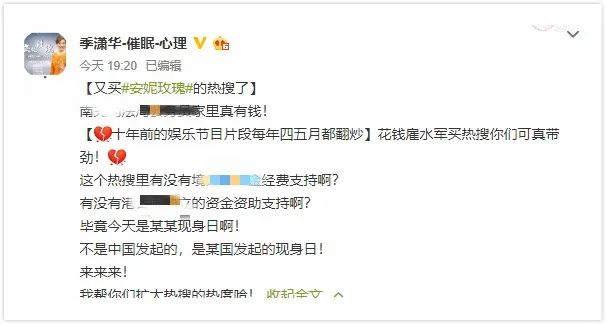

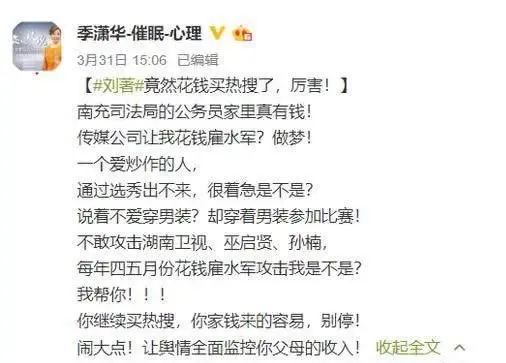

有人罵我,都是因為劉著找的水軍:

為什么劉著能長達10年找得起水軍,是因為劉著家庭收入有貓膩:

并依然在用熟悉的伎倆,

長達10年堅持輸出對一個人的主觀價值判斷,并且形成了幾乎完美的邏輯閉環。

怎么看都好像安妮玫瑰形容劉著的某個精神癥狀,其實更符合她自己的精神狀態:如果你看到有人多年如一日的攻擊一個人……

劉著,是小眾群體。但小眾,就活該被攻擊被罵嗎?比如在我們這兒,看漫畫的對比看中文小說的,是小眾;看韓劇的對比看國產電視劇的,是小眾;愛吃螺螄粉的對比不吃螺螄粉的,是小眾。

沒有人能確保他成百上千個特性中的每一個,都永遠處在大眾陣營的優勢中。

與眾不同,是有被誤讀的風險。但如果只要與眾不同,就能隨便被扣上有病的帽子去攻擊去辱罵,那就只能祈禱發出這些辱罵聲音的鍵盤俠們是小眾了。

了解LGBTQ知識的話,就會知道劉著的身份認同是Trans。并且2歲開始,家人就已經隱隱約約感覺到。

愛穿粉嫩顏色的衣服,比同齡的小孩愛漂亮、愛干凈:

家人嘗試過糾正他,但更在乎“他很痛苦”,于是接受他,讓他自由自在。家人眼里,劉著很健康,身體和思想都健康。

劉著從小有一個開演唱會的夢,但因為眾所周知的原因,沒有辦法實現。

有些人會在“不如意”中產生恨,有些人會在不如意中繼續認真生活。

不能開演唱會,劉著還可以在生活中、在網絡上繼續唱歌。

不能站上舞臺,也可以在生活中化美美的妝,和姐妹一起逛街聚會。

并且10年前,他曾為出名換上男裝,現在已經可以大方說出:我是女生。(尊重劉著的選擇,接下來將用“她”做劉著的第三人稱代詞)

曾經也不甘心安妮玫瑰沒完沒了的攻擊,暗暗反擊過。現在,當網友再去罵安妮玫瑰時,她已經可以站出來:希望大家不要再網暴,我經受過網暴,知道那樣的滋味不好。

所以這個只是在認真生活自己生活的女孩,10多年來傷害過誰?她的父母接受她,愛著她;她的朋友接受她,愛著她。她甚至都沒有再成為公眾人物。

卻還有那么一個人,或者一些人,在堅持不懈深深地恨著她。所以,恨,到底為什么會延綿不絕?

哲學說恨是在自尊和情感被貶損抑制時出現的一種包含報復感和惡意的波動情緒。同時在波動情緒產生后,由于某些原因被抑制不能行使報復行為發泄,而在長久壓抑中不停回味咀嚼形成的一種持久情感。

仇恨者還會為滿足自身欲求,幻想出一種虛假的價值判斷。仇恨言論,就是在產生這種價值假象后,通過一些發聲渠道大肆發表針對某類群體或個人的敵意否定觀。舉例,就有我們都知道的厭女癥、恐同癥和種族主義等言論。

科學也為“愛恨只在一瞬間”找到相關支持:恨是一種類似愛的強烈情感,控制愛、恨的神經回路產生在大腦同一區域(腦島和殼核),只不過處于區域兩端。并且當人處于愛的情緒時,腦皮質的很大一部分還不活躍;而處于恨的情緒時,腦皮質則大部分都活躍起來。

以上解釋了恨比愛還要強烈和持久的原因,或許還能解釋網上流行的關于“黑到深處自然粉”和“恐同即深柜”的討論。

前段時間,因為歌曲《玫瑰少年》的改編爭議:根據臺灣少年葉永志遭受性別不公待遇而創作的歌曲《玫瑰少年》,被改編成追夢勵志歌曲在綜藝舞臺重現。

一首為葉永志而創作的歌,卻徹底刪去了葉永志的遭遇。也就是既蹭了玫瑰少年的流量,又抹去了玫瑰少年的姓名。

劉著在久別網絡一年后,特意上網唱了這首歌:

因為不管是網上的人肉搜索言語暴力,還是現實中的霸凌行為肢體暴力,都是不對的。任何情況下都要謹慎使用任何暴力。如果由于某些原因,暫時沒法阻止施暴者,就至少不要和他們站在一起。

不喜歡也可以尊重,不相同也不要傷害。“不同”不是“有害”的代名詞,就像劉著面對快男采訪時說的:

“你們的定位是什么?陽光、健康,對吧?我哪一點不陽光,哪一點不健康。我熱愛生活,謝謝。”