從主體形象到陪體群象,青春電影中的人物塑造,發(fā)生了什么改變?

人物是敘事的主體,也是電影創(chuàng)作的核心。

中國青春電影發(fā)展至今,已經(jīng)創(chuàng)作了一系列數(shù)不勝數(shù)的經(jīng)典熒幕形象。

無論是心懷家國夢(mèng)的革命青年,還是孤獨(dú)迷茫的邊緣青年,青春電影都是由時(shí)代背景下典型人物的成長敘述上升到對(duì)整個(gè)社會(huì)的反思與叩問。

進(jìn)入新世紀(jì)以后,青春電影中的人物塑造更加立體豐滿起來。

成長之中的主體形象

作為青春電影創(chuàng)作中的主體形象,新世紀(jì)以來電影工作者們通過不同角度塑造了形形色色的人物形象。

這其中除了有取材于現(xiàn)實(shí)生活的真實(shí)經(jīng)歷,同時(shí)也融入了創(chuàng)作者自身對(duì)青春成長的思考與感悟。

孤獨(dú)迷茫的“邊緣青年”

隨著社會(huì)的發(fā)展,當(dāng)下對(duì)“邊緣人”的研究范圍又有了進(jìn)一步延伸。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為是某人從他所生活的社會(huì)群體中被孤立出去,無法獲得他人的理解和認(rèn)同,比如:底層農(nóng)民工、小偷、流氓、妓女等。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為是指在社會(huì)生活中具有邊緣人格特征的人。比如:流浪漢、先鋒藝術(shù)家等。

在電影《小武》中,主人公小武是一個(gè)小偷,他自認(rèn)為自己是在堅(jiān)守傳統(tǒng),干的是“手藝活”。

小武內(nèi)心也清楚,面對(duì)日新月異的社會(huì),自己若再不做出改變,終將會(huì)被社會(huì)所淘汰。

他努力過,抗?fàn)庍^,極力想要融入主流社會(huì),擺脫從前的影子,但在現(xiàn)實(shí)中身邊的好友、愛人、親人紛紛離他而去,小武也真正意識(shí)到自己終究無法被主流社會(huì)所接納。

影片最后,小武被警察拷在派出所門口的電線桿上,來來往往的人群不時(shí)對(duì)他漏出嘲諷、鄙視的眼光,小武也用漠視的眼神回望著他們。

此時(shí)的小武內(nèi)心已經(jīng)充滿著對(duì)金錢時(shí)代與社會(huì)現(xiàn)實(shí)的不屑一顧,成為了真正意義上的“社會(huì)邊緣人”。

以第六代導(dǎo)演們最具代表性,著力刻畫邊緣青年的孤獨(dú)與迷茫,展現(xiàn)他們被放逐的青春,可謂是第六代導(dǎo)演們作品的共同特點(diǎn)之一。

無論是《蘇州河》中的黑道送貨員馬達(dá)和美人魚演員美美、還是《冬春的日子》里的青年畫家冬與春,抑或是《任逍遙》中的無業(yè)青年斌斌和小季等人物。

在第六代導(dǎo)演們的鏡頭下,這些游離于兩個(gè)社會(huì)群體之間的邊緣青年形象都比比皆是。

多愁善感的“校園青年”

跨過新世紀(jì)的頭十年,以 《老男孩》為時(shí)間節(jié)點(diǎn),這一時(shí)期之后的國產(chǎn)青春電影對(duì)“邊緣青春”的刻畫,開始逐漸讓位于“懷舊青春”的表達(dá)。

多愁善感的“校園青年”形象,也開始取代孤獨(dú)迷茫的“邊緣青年”形象成為青春電影創(chuàng)作中的主流人物。

而之所以會(huì)發(fā)生如此巨大的轉(zhuǎn)變,首先是因?yàn)樾律鷮?dǎo)演自身對(duì)青春的理解,與第六代導(dǎo)演有著截然不同的認(rèn)知。

其次,中國電影產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程,也在一定程度上影響了新生代導(dǎo)演對(duì)青春的表達(dá)。

這一時(shí)期中國電影市場的受眾以 80 后、90后為主力軍,其背后巨大的商業(yè)價(jià)值也讓電影創(chuàng)作者以及影片投資方不得不考慮去迎合主流受眾的口味。

《致我們終將逝去的青春》更是將這股“集體懷舊”熱潮推至頂峰,影片中塑造了許多形色各異、性格迥然的青年形象。

大大咧咧、敢愛敢恨的女主角鄭薇;

深受“精英教育”模式影響,性格懦弱卻又不甘失敗的男主人公陳孝正;

唯愛至上,不惜以生命為代價(jià)的施潔、沖動(dòng)暴力,眼里揉不得沙子的朱小北;

橫行霸道卻又純真善良的富二代許開陽。

仿佛讓每位觀看電影的 80、90 后都能在這部電影中的角色身上找到屬于自己的“校園回憶”。

其后的青春電影很難再見個(gè)人化的青春成長敘述,取而代之的大多是群像化的青春回憶。

無論是《中國合伙人》中勵(lì)志向上的奮斗青年成東青、《同桌的你》中敢于反抗權(quán)威的男主角林一;

還是《小時(shí)代》系列電影中紙醉金迷的“四朵金花”,抑或是《夏洛特?zé)馈分邢矂』谋馄饺宋锵穆宓冉巧乃茉欤?/p>

都能讓人感受新時(shí)期的國產(chǎn)青春電影,在懷舊的底色下透出的那股濃濃的商業(yè)底色。

引領(lǐng)成長的長者形象

在尚未完全進(jìn)入成人世界之前,青春主體的成長階段往往離不開“長者”的引領(lǐng)和教導(dǎo)。

長者對(duì)青少年的成長起著至關(guān)重要的作用,不僅是成長主體物質(zhì)生活的提供者,更是其精神世界的引導(dǎo)者。

“保守”或 “缺席”的父親形象

在國產(chǎn)青春電影中對(duì)父親形象的塑造一直是復(fù)雜且多變的。

新世紀(jì)以來,隨著青春表達(dá)的多元化書寫,青春電影中父親的形象往往是保守、落后的代名詞,甚至大多是青春成長中“有意無意的缺席者”。

在王小帥執(zhí)導(dǎo)的影片《青紅》中,青紅的父親飽受生活的壓力,始終秉承著“葉落歸根”的傳統(tǒng)想法。

不顧一切的想要從貴州返回自己的家鄉(xiāng)上海,他并沒有考慮青紅的內(nèi)心想法,而是獨(dú)斷專行的將自己的思想強(qiáng)加于女兒身上。

為了斬?cái)嗲嗉t在這里的情緣,他近乎瘋狂的跟蹤、監(jiān)視青紅的一舉一動(dòng),迫切的想要將青紅與小根的戀情扼殺在搖籃之中。

但另一方面,青紅的父親也是愛女兒的。

所以在青紅近乎以死相逼的抗?fàn)幭拢赣H也暫時(shí)妥協(xié)了。

但是青紅父親對(duì)女兒的愛太過倔強(qiáng)和粗暴,倔強(qiáng)到父親想把他認(rèn)為最好的生活給女兒,卻從沒問過青紅想不想要這樣的生活。

影片中青紅的父親就是典型的“中國式父親”形象,思想保守卻又一意孤行,他對(duì)青紅的教育也是典型的“中國式教育”,不管青紅皂白,反正是為了你好。

因此整部影片也呈現(xiàn)出了典型的“中國式教育悲劇”。

而在《致我們終將逝去的青春》中,男主角陳孝正的悲情人生,可以說是由父親形象的缺席導(dǎo)致的。

陳孝正出生于七十年代的工人家庭,在那個(gè)年代,工人擁有很高的社會(huì)地位。

陳孝正本該擁有比同齡人更加幸福快樂的童年,但奈何父親早逝,讓陳孝正不得不過早的背負(fù)上家庭的重?fù)?dān)。

這也是為什么在陳孝正在得到出國留學(xué)機(jī)會(huì),毅然決然的放棄了和鄭薇的愛情,他身上背負(fù)了太多本不屬于他這個(gè)年齡應(yīng)該背負(fù)的重?fù)?dān)。

“慈愛”或“瀆職”的母親形象

相較于對(duì)父親形象塑造的復(fù)雜性,我國青春電影中對(duì)母親形象的塑造則要簡單許多。

在新世紀(jì)之前國產(chǎn)青春電影中對(duì)母親形象的塑造大多都是慈愛、隱忍、賢惠的正面形象。

新世紀(jì)后的國產(chǎn)青春電影中對(duì)母親形象的塑造也不再只以慈愛、賢惠等正面形象為主流創(chuàng)作形式,而是出現(xiàn)了更多“不稱職”的母親形象。

在電影《小武》中,小武的母親明知小武每天都干著偷雞摸狗的“手藝活”,而她非但沒有對(duì)小武加以引導(dǎo),反而將他當(dāng)作賺錢的工具。

還將小武用來孝敬她的金戒指毫不在意的送給了家境富裕的二兒子的對(duì)象,這一系列的舉動(dòng)深深刺痛了小武,讓他對(duì)家庭生活喪失了信心,也讓小武的人生走向了不歸路。

而在電影《七月與安生》中,女主角李安生從小便于媽媽一起生活,但由于媽媽經(jīng)常出差,對(duì)女兒疏于管教,導(dǎo)致安生小小年紀(jì)就經(jīng)常做出一些離經(jīng)叛道的事情。

為了不參加軍訓(xùn)便把學(xué)校的安全警報(bào)器砸壞,為了成全好友的愛情,安生主動(dòng)退出,甚至不惜離家出走,抽煙喝酒過著流浪生活。

而這一切的根源都來自于父親的“缺席”和母親的“瀆職”。

循循善誘的教師形象

社會(huì)大環(huán)境逐漸向“校園”空間遷移,教師也就成為了除父母之外與青少年接觸最為頻繁的人。

新世紀(jì)以來國產(chǎn)青春電影中對(duì)教師形象的塑造往往不再如之前那樣古板,而是多了幾分細(xì)膩的情緒勾勒。

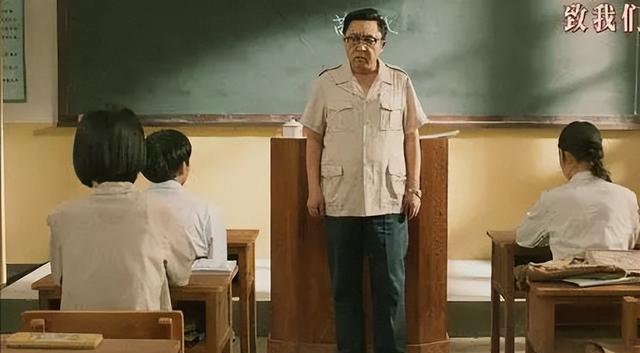

比如在電影《老師好》中,苗宛秋作為高一三班的班主任,平日里對(duì)待學(xué)生不茍言笑,嚴(yán)厲到近乎苛刻,對(duì)待犯錯(cuò)誤的學(xué)生毫不手軟。

然而就是這樣一位看似古板霸道的“老頭”,在背后卻把他所有的溫情都獻(xiàn)給了自己的學(xué)生。

在面對(duì)重病纏身卻無錢醫(yī)治的學(xué)生劉昊時(shí),苗老師表面上嚴(yán)厲批評(píng)劉昊不該為了賺錢做投機(jī)倒把的生意。

在背后卻放下自己所謂的原則,親自到派出所找自己的小舅子要回了劉昊賺錢的“工具”,并且拿出自己的積蓄寄給劉昊看病。

在面對(duì)誤入歧途、父母形象“缺席”的洛小乙時(shí),苗老師不顧生命安全也要將其拉回正途。

就像苗老師在電影中說的那樣:“我不是在最好的時(shí)光里遇見了你們,而是遇見你們,我才有了這段最美好的時(shí)光。”這句話也同樣深深地影響著王海的教育理念。

成長路上的陪體群象

“社會(huì)大空間”敘事逐漸被淡化,轉(zhuǎn)而著眼于對(duì)“校園小空間”的集中建構(gòu),因此,更多年齡相當(dāng)、性格迥異的“配角”形象也開始參與到青春主體的成長之路中。

這些參與者的形象大多都是青春主體成長路上典型過客的縮影,而他們也往往會(huì)與主人公產(chǎn)生某種內(nèi)在的情感交集。

比如在電影《青紅》中,女主角青紅在與父親的對(duì)抗中身心俱疲、飽受折磨,在她瀕臨崩潰邊緣時(shí)是好友小珍義無反顧的支持她、安慰她。

在電影《左耳》中,溫婉賢淑女主角李珥與常年混跡歌廳的舞女黎吧啦在機(jī)緣巧合下成為好朋友,兩人性格各異卻無話不談。

也正是在黎吧啦的影響下李珥才開始慢慢變得自信開朗,開啟了人生不一樣的旅途。

而在親眼目睹了黎吧啦出車禍身亡后,李珥性情大變,開始學(xué)著變成像黎吧啦一樣“壞女孩”,以此方式來祭奠好友。

成長路上“陪體”形象的塑造不僅可以從多角度、多層次豐富青春主體的成長經(jīng)歷,助推情節(jié)發(fā)展。

同時(shí)也有利于觀眾能夠在眾多群像之中找到屬于自己的青春回憶,引發(fā)“集體懷舊”熱潮。

想了解更多精彩內(nèi)容,快來關(guān)注美言不文娛樂社