你知道嗎,電視劇評(píng)分也有世界紀(jì)錄。

8年前。

一部美劇在權(quán)威媒體評(píng)分網(wǎng)站metacritic上高達(dá)99(滿分100)的分?jǐn)?shù),讓它作為“史上最高分電視劇”被寫進(jìn)吉尼斯世界紀(jì)錄,保持至今。

△ 圖源:guinnessworldrecords.com

你知道嗎,我們的官方舞臺(tái)也曾經(jīng)會(huì)為一部美劇頒發(fā)獎(jiǎng)杯證書。

還是8年前。

領(lǐng)獎(jiǎng)人是那個(gè)被炸成了“雙面人”還要理一理領(lǐng)帶的大毒梟“炸雞叔”。

這些不知道都沒關(guān)系。

因?yàn)槟憧隙ㄒ呀?jīng)知道了

最有可能超越它的作品正在浮出水面。

就在眼前。

就是現(xiàn)在。

《風(fēng)騷律師 第六季》

Better Call Saul Season 6

廢話不多說(shuō)。

就憑這高得嚇人的豆瓣評(píng)分(9.9)。

以及這嚇人的穩(wěn)固程度(開播三集,幾乎半個(gè)月后仍雷打不動(dòng)9.9,Sir當(dāng)時(shí)看到還以為豆瓣崩了)。

它就值得一個(gè)“神劇”稱號(hào)。

為什么“神”?“神”在哪?

聊《律師》離不開《毒師》。

從名字上看,兩部劇題眼分別是“毒品”與“法律”。

而抽象地看,一個(gè)代表混亂,一個(gè)代表秩序。

二者就像中式哲學(xué)里的陰陽(yáng),在彼此的交鋒、融合又互斥的疊加態(tài)中,共同映照出一小塊復(fù)雜現(xiàn)實(shí)的鏡像碎片。

Sir一直認(rèn)為好的作品是“冒犯”。

這種冒犯不是高高在上的攻擊或不屑,而是帶你穿越黑暗后的“死而后已”。

或者更“粗暴”地說(shuō)

當(dāng)這倆“大混蛋”聯(lián)合起來(lái)。

不只是要把你摁在這不明不白的世界里,感受無(wú)邊際的混沌。

更是逼迫你重建“自我秩序”。

(注:本文以《風(fēng)騷律師 第六季》為切口,貫穿全6季,及部分《絕命毒師》)

01

魔鬼在細(xì)節(jié)

神劇的神,首先在細(xì)節(jié)。

如果你還記得——索爾在劇中給自己反復(fù)打廣告的電話號(hào)碼。

Sir親自試過(guò),國(guó)內(nèi)加撥001,是可以打通的,接通后你會(huì)聽到劇中索爾的一段留言。而且,它的地區(qū)定位正是劇中故事發(fā)生地,美國(guó)新墨西哥州阿爾伯克基市。

如果你還記得——索爾為給自己保鏢減刑偽造過(guò)一個(gè)教會(huì)捐款網(wǎng)站。Sir親自登了登,網(wǎng)站是真的,上面真的有這名保鏢參與教會(huì)活動(dòng)的照片。

△ 網(wǎng)址:freewill-baptistchurch.com

還有一處。

Sir不僅記得,至今想起還會(huì)背后一涼:

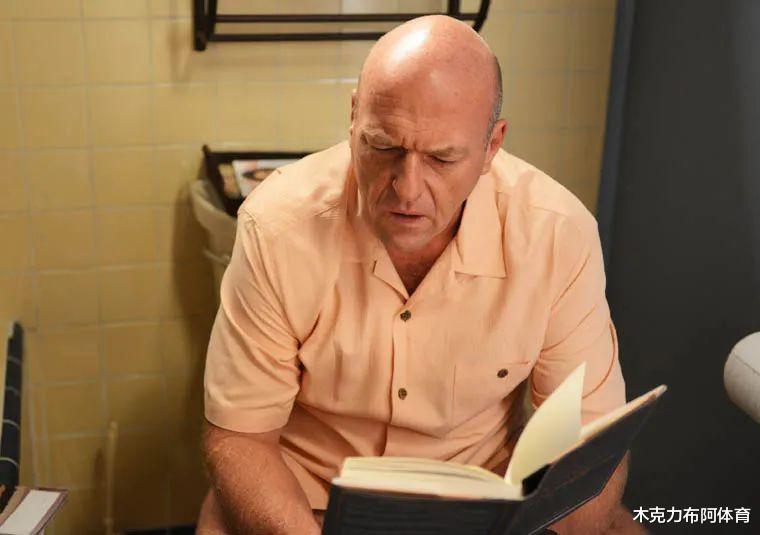

第五季第三集,老白的連襟緝毒警漢克第一次出場(chǎng),鏡頭特意給他的車尾留下幾秒特寫。

車牌號(hào)有蹊蹺?

不對(duì),《律師》總能比你想象的藏更深

車牌旁邊,畫面角落的一行小字。

△ 字幕來(lái)源:人人字幕組

這里的字原本應(yīng)該是“POLICE INTERCEPTOR”,意為警用攔截車,但“POL”三個(gè)字母被剮蹭掉,變成了“ICE INTERCEPTOR”。

“冰毒終結(jié)者”(ICE并非學(xué)名,而是英語(yǔ)中“冰毒”的通用語(yǔ))。

聯(lián)系劇情,老白“冰毒偉業(yè)”的崩塌正是始于漢克(到老白家?guī)海?/p>

當(dāng)然。

真正高級(jí)的細(xì)節(jié)不僅“細(xì)”,更細(xì)思極恐。

如《律師》第一季第七集片頭,索爾開著車駛來(lái)哥哥查克家,但此時(shí)焦點(diǎn)卻特意放大門口的一只蓑蛾幼蟲。

什么意思?

曖昧在蓑蛾的狀態(tài)(幼蟲),與劇中人的狀態(tài)暗通款曲。

至少兩層含義:

幼蟲或許正待“破繭”,寓意查克即將從“電磁過(guò)敏癥”中康復(fù),閉門不出一年終于克服心理障礙走到戶外;幼蟲亦可解為“作繭自縛”,隱喻索爾將由于哥哥的康復(fù)遭受極大的打擊和折磨。

不是所有人(包括Sir)都能在第一遍發(fā)現(xiàn)這些細(xì)節(jié)。

可一旦破譯影像的密匙,“神劇”便在你面前如多米諾牌般倒塌,露出魔鬼面容。

魔鬼將牽出更多魔鬼的殘魂。

02

獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

何為“風(fēng)騷”?

確實(shí)沒見過(guò)這樣的律師:

想私下擺平檢察官,然而對(duì)方根本不給機(jī)會(huì),怎么辦?

不讓接觸就制造接觸。

檢察官這么“巧”進(jìn)了電梯,索爾這么“巧”緊隨其后,電梯這么“巧”故障了。

然后,索爾死纏爛打下跟檢察官把16個(gè)案子都過(guò)了一遍,剛好20分鐘,故障解除,電梯門開。

△ 注意看蘇珊娜脫掉高跟鞋的雙腳,這反映了她此時(shí)煎熬的心態(tài)

想公開質(zhì)疑當(dāng)?shù)厮痉C(jī)構(gòu),然而對(duì)方早就證據(jù)確鑿,怎么辦?

沒有證據(jù)就“創(chuàng)造”證據(jù)。

把自己的委托人(被告)放在旁聽席,把替身放在被告席,讓目擊者指認(rèn)。

目擊者、控方律師,乃至法官,通通被瞞天過(guò)海……

索爾的確“毫無(wú)底線”。

可“底線”是誰(shuí)賦予的呢?它有多堅(jiān)固,又能堅(jiān)持多久呢?

“風(fēng)騷”,是索爾挑戰(zhàn)“底線”的姿勢(shì)。

與他相反的是女友金。

二人初識(shí)時(shí)都在HHM律所干雜工,目標(biāo)都是成為律師。

出發(fā)點(diǎn)卻大相徑庭。

混混索爾想成為律師,是想獲得哥哥的認(rèn)可。

金走的卻是精英路線

名校畢業(yè),入行即頂尖律所,即使只能在收發(fā)室處理文件,她的目標(biāo)也從未動(dòng)搖。

結(jié)果呢?

當(dāng)她在系統(tǒng)內(nèi)摸爬滾打,秉持著原則與專業(yè),竭盡所能用法律武器實(shí)現(xiàn)她所認(rèn)同的“正義”時(shí)。

最終只收獲有錢人的冷嘲熱諷,以及窮人的一句:

你跟他們一樣

我們需要怎樣的律師?

羅翔引用的那句“人是目的而不是手段”固然正確。

可《律師》無(wú)意重復(fù)“正確”。

它選擇面對(duì)現(xiàn)實(shí)中更復(fù)雜更無(wú)解的兩難。

即

當(dāng)世界被無(wú)處不在的“手段”圍蔽,當(dāng)我們與“以人為目的”的目的漸行漸遠(yuǎn)時(shí)。

你,要不要成為反抗手段的“手段”?

03

被高估的“武器”

索爾何以“風(fēng)騷”?

他不得不。

經(jīng)過(guò)幾年夜以繼日的函授學(xué)習(xí),以及多次重考后,索爾拿到了夢(mèng)寐以求的律師執(zhí)照。

他第一時(shí)間告知哥哥查克。

對(duì)方驚喜之余,卻拒絕了索爾加入自己律所的請(qǐng)求,而且查克不敢直接告訴索爾,反而讓律所另一位老板出面婉拒。

為什么?

表面是對(duì)“職業(yè)”的高要求。

在查克看來(lái),索爾這種野雞大學(xué)出身(而且還是函授)的律師,根本不是真正的律師。

當(dāng)對(duì)話深入,原形畢露。

索爾委屈:我以為你以我為傲。

查克:當(dāng)你改過(guò)自新,在律所收發(fā)郵件時(shí),我就引以為傲了。

索爾說(shuō)的是“驕傲”,查克表達(dá)的是“傲慢”。

可這依然還是托辭

階層從來(lái)只是工具,它真正的目的是保護(hù)一部分人的私欲無(wú)法被侵犯。

查克的私欲是什么?

嫉妒。

查克的前妻。

混混弟弟吃一餐飯的時(shí)間把她逗得前傾后仰;而當(dāng)查克照貓畫虎,睡前試圖給妻子講個(gè)笑話,對(duì)方只是露出禮貌的微笑。

查克的母親。

彌留之際,她不斷念叨索爾的名字,只有索爾的名字,甚至索爾事后問他母親是否留下什么話,查克充滿怨氣地答:沒有。

僅此而已?

不至于。

真正“精彩”的是查克這一番話:

拿了法律學(xué)位的索爾

就像拿著機(jī)關(guān)槍的黑猩猩

又一個(gè)意味深長(zhǎng)的比喻——“機(jī)關(guān)槍”。

槍是強(qiáng)大的,危險(xiǎn)的。

槍的后坐力同樣強(qiáng)大。

不同在于,后坐力作用在使用者身上的效果,因人而異。

“槍”是法律。

后坐力,便是人性。

查克由始至終嫉妒的。

不是索爾在前妻面前表現(xiàn)出的幽默,在母親心里獨(dú)特的乖巧,在外人表現(xiàn)出的圓滑……

而是索爾從底層汲取而來(lái),幾乎可以抵御無(wú)限后坐力的人性韌度。

所以。

《律師》真正要說(shuō)的,不是法律。

是目之所及一切不可褻瀆的“神壇”。

神壇越是神秘而無(wú)法接近,它便越容易淪為實(shí)現(xiàn)私欲的“尚方寶劍”,卑鄙者的“通行證”。

而這通行證。

還是鑲金邊的。

04

被低估的“后坐力”

別誤會(huì)。

《律師》絕非完全站在“法律”的反面。

如果說(shuō)正義是永遠(yuǎn)畫不圓的圓圈,那么,它只是在我們不斷用“法律”這一工具畫圓時(shí),指出并放大那些容易被忽略的弧度偏差。

為何會(huì)有偏差?

舉個(gè)例子

律師執(zhí)照被吊銷后,索爾被強(qiáng)制參與社區(qū)義務(wù)勞動(dòng)。

為提前脫身同時(shí)保住工時(shí),他以背部受傷威脅監(jiān)工,不放人就起訴他。

索爾知道自己“理虧”,但此時(shí)重點(diǎn)是——監(jiān)工根本耗不起。

對(duì)。

法律是無(wú)價(jià)的,但律師有價(jià),實(shí)現(xiàn)正義的途徑“有價(jià)”。

“價(jià)”不一定是金錢。

或許是地位、出身、聲譽(yù)、階級(jí)……

索爾深知這一點(diǎn)。

這也是為什么,查克死后,當(dāng)HHM律所的老板霍華德盛情邀請(qǐng)索爾以合伙人身份加入的時(shí)候,他猶豫再三。

霍華德是個(gè)好人,態(tài)度也真誠(chéng)。

但是他那種來(lái)自精英階級(jí)的不自知的虛偽、傲慢、做作,讓底層出身的索爾格外厭惡。

索爾也曾多次壓制這種厭惡的沖動(dòng)。

但他當(dāng)看到那張霍華德的豪車車牌時(shí),他不可抑制地爆發(fā)了——車牌為“NAMAST3”(形近“NAMASTE”),指的是印度人代表性的合十禮。

△ 劇中多次給到霍華德的車牌鏡頭

光鮮和體面武裝到牙齒(車牌),甚至被其束縛還不自知。

就像霍華德曾去看望查克被圍墻攔住時(shí),西裝筆挺卻試圖起跳,僵硬與滑稽盡顯。

他們就像一臺(tái)臺(tái)沒有感情的機(jī)器,本能又冰冷地給周圍的一切標(biāo)價(jià)。

索爾越看越不爽。

至此,強(qiáng)韌如他也崩潰了

深夜。

索爾扛著三個(gè)保齡球,扒著霍華德的院墻,砸向他的座駕。

三個(gè)保齡球化成一記響亮的耳光。

甩向那個(gè)不曾看見“索爾們”的頂層,并揭開了它的

05

雙層面目

第五季,有個(gè)細(xì)節(jié)Sir過(guò)目不忘。

金送給索爾一個(gè)公文包,上面刻有索爾原名(吉米·M·麥吉爾)的縮寫“JMM”。

他此時(shí)已經(jīng)改名索爾,拎著它這個(gè)縮寫顯得有些不倫不類。

于是索爾順?biāo)浦郏?/p>

這可以是俺的座右銘啊——Justice Matters Most.(正義至上)

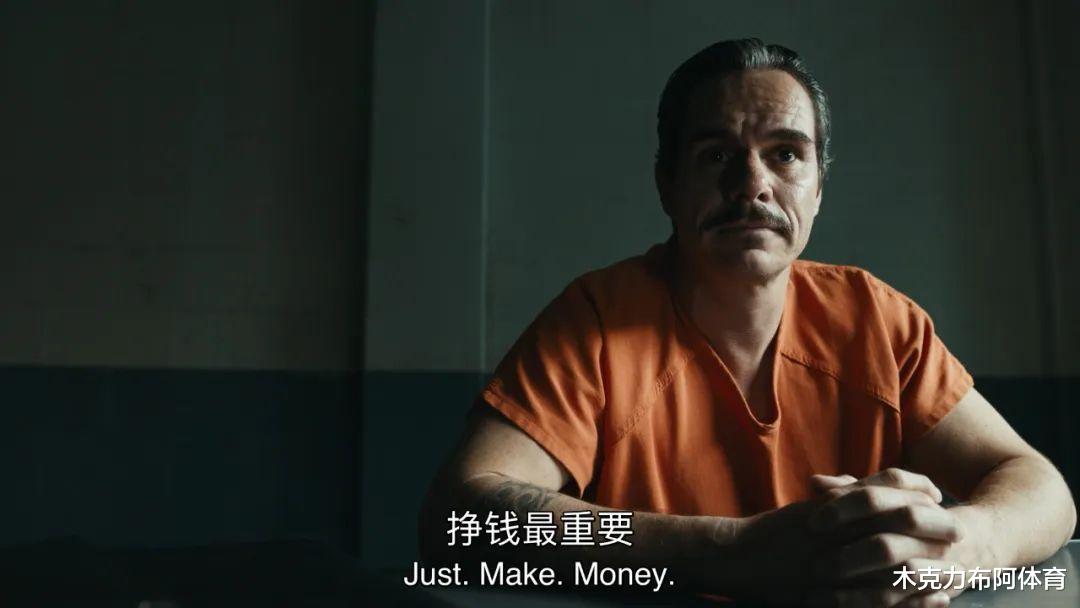

沒過(guò)幾天,毒梟拉羅給出了更“合適”的定義——Just Make Money.(掙錢第一)

同樣三個(gè)字母,含義截然相反。

在Sir看,這是關(guān)于現(xiàn)實(shí)的一個(gè)隱喻,即同一個(gè)世界的表象下,可能存在著兩種截然相反的力量

秩序與混亂,守序與失序。

法律是秩序的代表,律師則是守序者。

諷刺的是,這些守序者總算不斷在打破規(guī)則和秩序。

正如索爾來(lái)到新律所成為合伙人,看到墻上有個(gè)開關(guān),寫著不能關(guān),但他一定要關(guān)了試試。

毒品則代表混亂,毒販?zhǔn)鞘蛘摺?/p>

但他們卻試圖在混亂中建立秩序——法律不能判斷你的好壞,法律只能判斷你是否有罪。

用什么判斷好壞?

規(guī)則。

答應(yīng)給一樁黑市交易的賣家做保鏢,買家少給了20美元,賣家都不在意,但保鏢麥克說(shuō)不行,必須給,不要多也不能少。

可他們結(jié)果又如何?

《毒師》第一季有一個(gè)極為震撼的場(chǎng)景。

小粉遵照老白吩咐,用氫氟酸溶尸消滅證據(jù)。

因?yàn)橘I不到合適大小的塑料桶,學(xué)渣小粉偷奸耍滑把尸體放進(jìn)浴缸,再灌滿氫氟酸。

然后

嘭。

氫氟酸溶解了整個(gè)浴缸和天花板。

這是一個(gè)貫穿全劇的隱喻。

它形象地描繪了秩序被侵蝕、進(jìn)而崩潰后的蝴蝶風(fēng)暴。

因一種秩序的崩塌,一種正義的失位,進(jìn)而打造新的秩序、新的正義,在利益的引力下形成新的捕食鏈,循環(huán)圈。

這就是必然嗎?

有沒發(fā)現(xiàn)

無(wú)論我們提起《毒師》還是《律師》,總會(huì)提到一個(gè)詞,人性。

人性并不體現(xiàn)在那些宏觀的輪回,宿命的寓言。

而在個(gè)體的掙扎。

《毒師》的海報(bào)

劇名框出兩種化學(xué)元素:溴Br是阻燃劑,鋇Ba則主要用于制造焰火。

一個(gè)阻燃,一個(gè)助燃。

《律師》的“閑筆”

金總會(huì)在絕望時(shí)發(fā)泄式地扔酒瓶。

第二天,她又默默下樓清掃,讓秩序回歸。

而這種掙扎又不止于兩種價(jià)值觀間的對(duì)峙。

它更像是一場(chǎng)劑量不斷加碼的“人性實(shí)驗(yàn)”,一則永無(wú)休止的“亡羊補(bǔ)牢”。

將人物置于真實(shí)困境。

觀眾自然跟隨他體驗(yàn)著欲望膨脹直至失控,良心低吟陷入沉思,甚至不自覺地被說(shuō)服認(rèn)同他每一次掙扎后做出的抉擇……

當(dāng)劇至終章。

你同角色并肩佇立懸崖之上。

震撼的不是腳下萬(wàn)丈深淵,而是,當(dāng)你回頭,看著那因掙扎而延綿而出的九曲十八彎,那個(gè)留在出發(fā)點(diǎn)的“自己”。

原來(lái)

在經(jīng)歷短短十幾小時(shí)的故事后,你竟能如此遙遠(yuǎn)地偏離自己曾堅(jiān)守的“價(jià)值”。

這,或許就是“神劇”的價(jià)值所在。