作者:藍色多瑙河,編輯:小市妹

這個五一,你去看電影了嗎?

與春節檔的“百元票價”引熱議相似,“沒電影可看”成了本次五一假期的“梗”。本次五一檔原本計劃上映的11部首映影片中,宣布撤檔的多達8部。

這些電影公司為何要集體撤檔?電影行業還能走出寒冬嗎?

【消失的檔期】

業內將“節假日”排片數量與票房驟增的現象稱之為“檔期效應”。

按照歷史趨勢,“五一檔期”已成為繼“春節檔”與“國慶檔”的第三大檔期。數據顯示,去年,我國“五一檔”期間累計取得16.7億元的總票房、占全年總票房的3.6%,兩項數據均創歷史新高。

在經歷春節檔的開門紅后,市場對今年電影行業回暖抱有很高的期望。此前,計劃在今年“五一檔期”(4月29日-5月4日)上映的新影片數量多達11部,僅比去年同期少一部。

但隨著清明檔期的慘淡收尾與疫情在多地的持續擴散,多達8部計劃在五一上映的影片宣布撤檔,由此迎來“撤檔潮”。

公開資料顯示,截至4月29日,已宣布撤檔的影片包括《豬豬俠大電影·海洋日記》《哥,你好》《檢察風云》《您好,北京》《保你平安》《遇見你》《我是霸王龍》《迷你世界之覺醒》8部。

據燈塔專業版數據,今年“五一檔”上映的新影片僅有3部,是去年的1/4,其票房預測數據更是顯示,五一檔期按計劃上映的三部首映影片中,合計總票房不足2億元。

其中劇情片《我是真的討厭異地戀》排名第一,預測票房超過8000萬元、進口動畫片《壞蛋聯盟》總票房約5000萬元、《出拳吧,媽媽》總票房不超過2000萬元。

好在,還有包括《笨鳥大冒險》《只要你過得比我好》《小美人魚的奇幻冒險》《一點就到家》等4部重映片,及1部空降片《珠峰隊長》來彌補五一檔期的影片內容空缺。

不過,算上上述多部重映片的票房貢獻,有業內人士預計,今年“五一檔”總票房可能最多不過5億元,也就是連去年的三成都不到。

“清明”與“五一”兩大檔期的接連失利,預示在這輪疫情反撲中,電影的檔期效應也要消失了。

【疫情肆虐】

這一切與疫情的肆虐無不相關。

據伊恩娛數統計數據,今年開年的前兩個月,受春節檔帶動,我國電影大盤的月票房與疫情前(2018年-2019年)的高峰時期相差并不大。

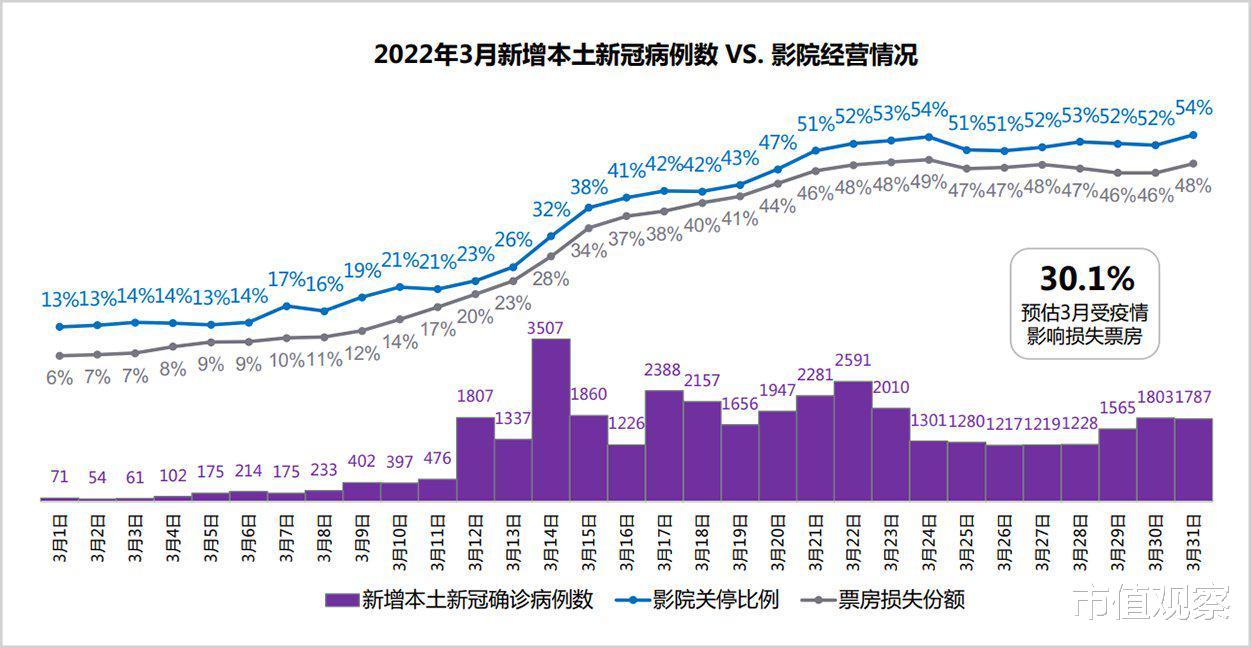

但自3月份疫情反撲后,影院開始大規模歇業、消費者外出觀影的需求也被抑制,3月當月票房不足10億元,創下2013年以來的新低。

▲來源:藝恩娛數

此前,我們在《影視股,寒冬已退》一文中提到:2021年中國電影行業供給端已經完全恢復,影響行業持續回暖的關鍵因素依舊是疫情。

3月份以來,疫情反復,而且,疫情重災區還與電影傳統的票房“糧倉”的相重疊。

燈塔專業版數據顯示,截至3月31日全國影院營業數為5475家,營業率45.4%,一、二線城市受影響尤為嚴重,上海等疫情重災區因防疫要求,開門營業的影院數量為零。

▲來源:藝恩娛數

業內人士認為:全國營業率在70%以上、影片上映排放才會有票房保障。

進入4月份,情況稍微好轉。燈塔專業版數據顯示,4月份的大部分時間,全國影院的營業率超過50%,較3月份的有所回暖,不過仍舊有近一半影院選擇關門歇業。

影院營業率的不足,對一些口碑不錯的大片造成明顯沖擊。以好萊塢超級英雄IP《新蝙蝠俠》為例,3月18日,該影片上映首日取得2095萬元的票房,上映三日的累計票房僅超過7000萬元。

相較北美市場,《新蝙蝠俠》上映首日便進賬5661萬美元,隨后兩天分別取得4326萬和3414萬美元,三天合計票房輕松突破1億美元。

同樣的片子,相差懸殊的票房成績,這與國內影院的大量歇業直接有關。有業內人士假設,如果影院營業率恢復到正常水平,《新蝙蝠俠》有望上映5日票房就達到1.5億元,而該片的累計總票房才1.48億元。

疫情反撲、影院歇業直接帶來的是票房損失。藝恩數據預測,3月份因疫情影院關停帶來的票房損失約為3.95億,損失票房份額30.1%。

除此之外,防疫政策對上座率的要求,以及觀眾觀影熱情退卻帶來的場均人次下降,對票房也形成了巨大壓制。數據顯示,今年一季度,影院場均人次為10.3人,較去年同比下滑22.4%,創下2012年以來的新低。

為此,電影院普遍提高了票價,今年平均票價為45.4元,較去年凈漲了2.6元,但對票房損失的對沖十分有限,藝恩預測今年一季度因場均人次下降帶來的票房損失超過60億元。

【長夜漫漫】

一個令人不安的趨勢是,當前疫情對電影需求端造成的負面影響,正在往供給端轉移。

本質而言,電影行業是一個由供需兩端共同推動的商業生態。隨著我國綜合國力的增強,觀眾對能激發民族自豪感的敘事故事形成強烈需求,成就了像《戰狼II》《長津湖》等屢破票房紀錄的國產大片。

另一方面,電影供給端的創新也會激發觀眾進入影院消費,比如當年《阿凡達》為代表的3D影片,直接推動3D觀影潮流;當然,好故事歷來都是電影供給端的活水源泉,比如賈玲的《你好、李煥英》、光線傳媒的《哪吒》等,均成了支撐當時大盤的中流砥柱。

也就是說,需求端被壓制,供給端仍然在持續產出,對于整個電影行業而言,無非就是票房滯后、投資晚收回而已。

但本次疫情的持續反撲,某種程度上動搖了電影供給端的穩定。光線傳媒在最近的投資者交流會上稱:目前市場上的影片供應狀況并不理想,原因有三,其一是整個行業的資金出現了較大問題,很多項目不能按期推進;其二疫情導致很多拍攝無法按計劃完成,制作周期在加長;其三審查總體趨緊。

一旦供應端持續出現問題,就意味著整個電影行業開始向最冷清的2020年開倒車。

資本市場早已這一預期寫進了“K線圖”中,Wind“電影與娛樂指數”顯示,自1月初以來,不到4個月時間,指數最大跌幅接近40%,指數水平也創下歷史新低。

行業出清能提高頭部企業的市占率,但這種“泥沙俱下”的局面也增加了巨頭們的經營壓力,尤其是對于一些收入依賴影院分銷的影視公司,如萬達影院、橫店影視等。

另外不可忽視的是,疫情對觀眾電影消費習慣的改變。相對以前從新電影宣傳階段時的期待,到放映時期的魚貫而入,目前,在流媒體平臺的點播成了觀眾消費電影的一種普遍方式。

即便時間稍晚一點,但相對于節節攀升的電影票價以及眾人聚集的防疫隱患,居家享受大片也不失為一種上上策。

種種變動中,甚至有業內人士表示,電影行業最輝煌的時代可能會定格在過去,相關股票的估值中樞也面臨著永久性回落的風險。

五一撤檔潮看似把電影行業再次打入寒冬,但我們仍然需要堅信,只要把疫情這個根本問題解決,行業的漫漫長夜很快就能迎來黎明。

免責聲明

本文涉及有關上市公司的內容,為作者依據上市公司根據其法定義務公開披露的信息(包括但不限于臨時公告、定期報告和官方互動平臺等)作出的個人分析與判斷;文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業建議,市值觀察不對因采納本文而產生的任何行動承擔任何責任。

——END——