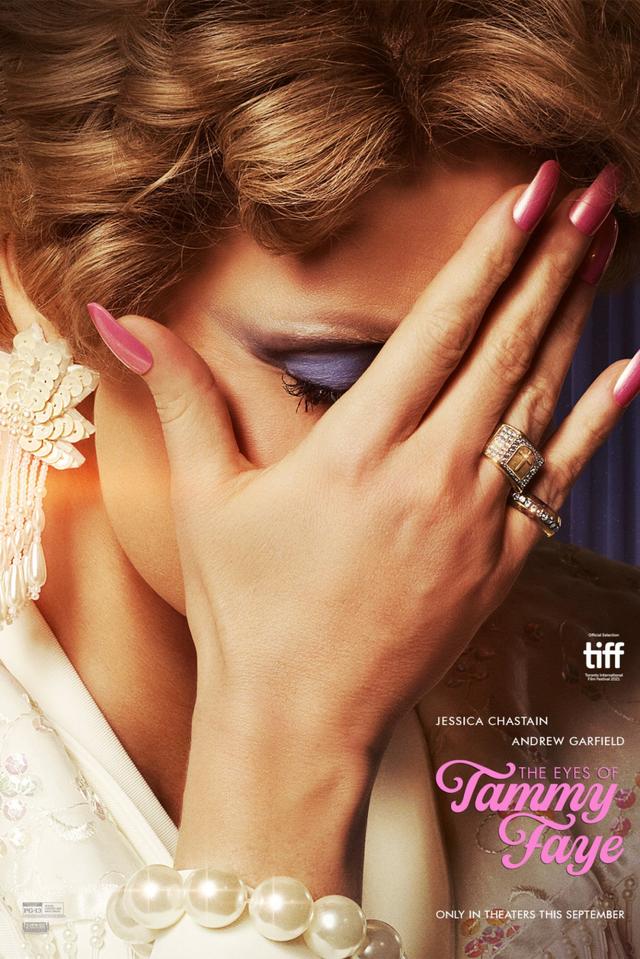

上個月,勞模姐杰西卡·查斯坦憑傳記電影《塔米·菲的眼睛》喜獲本屆奧斯卡影后。

電影中,勞模姐的出色妝造加上富有層次感的演技,將富有爭議的塔米·菲真摯的情感和起伏跌宕的人生故事生動還原出來。

▲電影《塔米·菲的眼睛》改編自同名紀錄片,講述塔米·菲(杰西卡·查斯坦 飾)和吉姆·貝克(安德魯·加菲爾德 飾)這對夫婦作為電視福音布道家的大起大落

而勞模姐在另一部奧斯卡提名電影中,同樣貢獻了出色的演技。

在戛納金棕櫚獲獎電影《生命之樹》中,杰西卡·查斯坦與布拉德·皮特飾演一對夫妻。電影中,勞模姐的形象與塔米·菲截然不同,給我們展現了一個美麗脆弱的妻子與母親的形象。

而這部電影也獲得了各大報刊的高度評價:

英國《衛報》毫不吝惜對電影的溢美之詞:“對愛與失落史詩般的反思”和“瘋狂而壯麗的電影”;

美國《紐約時報》也給予電影高度的評價:“這部電影的純粹美感幾乎是壓倒性的。”

《芝加哥太陽時報》甚至評價該電影是“有史以來最偉大的電影”。

▲《生命之樹》鳳凰衛視電影臺6月9日播出

電影的故事發生于20世紀50年代的美國中西部,講述一個典型的美國家庭的故事。

一個嚴厲粗暴的父親,與一個溫柔體貼的母親,還有他們的三個兒子。

影片的視角從三兄弟中的長子——成年杰克(西恩·潘 飾)回憶童年的往事切入,以11歲杰克的視角串起成長的軌跡。

從呱呱墜地、學會爬行、走路、跑步,到逐漸長大,杰克開始意識到父親教育的嚴苛與專制。

從對父親的稱呼被要求應該稱“父親”而不是“爸爸”,小小的餐桌上被要求“不準說話”,開門關門要降低噪聲,到被父親的私自決定就要被迫離開家去寄宿學校上學……

杰克的思想與情感在被父親的一次次壓制與割據中撕裂與成長……

▲少年杰克(亨特·麥奎肯 飾)

電影乍一看是講述一個家庭的日常瑣事與孩子的成長,實際上卻是杰克從不同的角度在重構童年,與父母的關系及整個家庭,并以小見大地融入了對生活與生命,以及信仰的理解與思辨。

也正因為加入了這樣的內容,讓這部一開始被標簽為家庭劇情片的電影極具爭議。

當年電影獲得戛納金棕櫚大獎時,評價就出現了兩極分化:喜歡的人能夠深刻體會影片所傳達的核心主旨,認為這是一部博大精深的精美史詩;討厭的人會說不知所云、矯揉造作、故弄玄虛。

如今在豆瓣上,也正因為爭議不斷,造成整體評分不高,僅維持在7.1分。

其實,在解構了電影的內容與核心之后,《生命之樹》更像是一部充滿哲思的文藝片。

靜下心來品味這部電影,可以感受到電影中所呈現的家庭關系的微妙,也可以感受到人類之于浩瀚宇宙的渺小,會被生命生生不息所感動。

在看這部電影之前,不妨先了解一下導演泰倫斯·馬力克。泰倫斯·馬力克畢業于哈佛大學哲學系,繼而在牛津大學深造哲學,對存在主義哲學研究頗深。

▲導演泰倫斯·馬力克

后來,他開始學習電影拍攝,他的導演處女作《不毛之地》(又名《窮山惡水》),被媒體評價為“是繼《公民凱恩》以來美國導演最偉大的處女作。”

而他的第二部電影《天堂之日》就獲得了戛納金棕櫚最佳導演獎。

▲電影《天堂之日》劇照(1978)

馬力克卻是一個極其低產的導演,《生命之樹》是他入行50年來拍攝的第五部電影,該片于2011年上映。

可能因為馬力克對于哲學的研究,其電影的個人風格十分鮮明:淡化故事情節、追求人物精神內核、關注生命的意義與真諦。

這些特點使得馬力克的電影看起來常常是意識流的,也極具深刻的哲學思想。

▲《生命之樹》劇照

《生命之樹》的開篇便用了這段充滿哲思的獨白:

“捫心自問,生命之路有兩條,一條是順從天性,隨心而為,或著高雅風度,嚴于律己。

你要選擇屬于自己的路。要有風度就無法事事順心,受到輕視、遺忘、厭惡時要坦然處之,受到侮辱和中傷時要學會接受;

天性則需要順從,需要取悅,天性悅萬物,萬物順天性,方能創其獨特之道,痛苦可以信手拈來,不論周遭世界多么燦爛,又或者愛正在天地間微笑徜徉。

他們教育我們崇尚舉止高雅的人。結局都很美好,無論發生何事,我都會向你敞開心房。”

緊接著便交代了發生于家庭中的一樁痛徹心扉的意外:弟弟意外身亡,令整個家庭陷入了無盡的悲痛中。

隨后電影就植入一段長達15分鐘的宇宙生命起源,恢弘的畫面與雄渾的配樂,令人震撼:

從宇宙演變,再到巖漿噴發,地球的形態變化,到恐龍時代;從細胞、毛細血管,再到人類生命的孕育……這段恢弘的生命演化史,給整部電影的基調蒙上了一層哲思的色彩。

▲《生命之樹》劇照

父親是嚴厲的,他代表著大自然中殘酷野性的生命法則。他是生命之路的后者,高度風雅,嚴于律己的人。

但他也受到世俗的無盡困擾,功利、競爭、占有、暴力充斥于心。他教育自己的孩子:“只有偉大的人才值得愛戴,弱肉強食,要有堅強的意志力去達成目標。”

但這套生存法則對尚未成年的兒子來說并不奏效,反而使自己成為孩子眼中令人敬而遠之、甚至偏執專制的父親。在他面前,孩子們只能壓抑自己的天性,收起童年該有的開懷大笑,變得戰戰兢兢。

叛逆的少年甚至產生過邪惡的念頭,祈求上帝把父親帶走。

電影中,布拉德·皮特將一個嚴父的偏執、神經質卻又充滿父愛演繹得恰到好處。

母親是溫柔的,她代表著人類社會中的善意、仁愛、真誠、溫存。她代表生命之路的前者,是個順從天性的人。

她教育孩子:“唯有愛才能獲得幸福。除非你去愛,否則你的一生將浮光掠影。愛你身邊每一個人,保持好奇,懷有盼望。”

當父親去出差,家中只剩下母親和孩子,日常凝固的家庭氛圍瞬間融化成暖陽。在慈愛的母親面前,孩子們自由放縱,他們在鄉野間肆意追逐奔跑,情感得到了前所未有的釋放。

杰西卡·查斯坦通過眼部的微表情、眼神等面部張力,將一個內心隱忍而堅強、慈愛而善良的母親表現得淋漓盡致。不愧是手握小金人的實力派演員。

父親和母親的思想行為深深地影響了兒子杰克,成年后的他在回溯自己的成長軌跡時發出這樣的內心獨白:“爸媽,你們令我內心掙扎,永遠都是……”

盡管成長的郁悶與掙扎一直伴隨著杰克,但父親教他的弱肉強食的生存法則也讓他成為了一個成功的人。

然而,杰克卻發現,伴隨著成功而來的不是快樂,面對著鋼筋混凝土的城市,他陷入深深的迷茫,他想探索生命的意義在何方。

▲成年后的杰克

他想釋放內心的情感。

在無盡的回憶中,他想起母親慈善的容顏,回想起母親教他們的要用愛去看待世間萬物。他摸索著穿越了一道生命之門。

杰克看到了小時候的自己,他跟著11歲杰克的腳步,走到了一片海邊的沙灘上。

記憶的點滴鋪灑在沙灘上,海浪輕柔地拍打岸邊,杰克在人群中遇到了幼年時的弟弟,遇到了年輕時的父母。他們緊緊相擁……杰克與小時候的自己和解,也與父親和解。

這里導演使用交叉蒙太奇的手法,將回憶與自然萬物穿插展現,讓電影所要傳達的哲思通過時空交替的特技鏡頭展現出來。

充滿詩意的畫面與深奧的生命哲學相互交融,讓觀眾沉浸其中。

至此,父親、母親所代表的不同的生命之路并不矛盾,他們并不是非此即彼的存在。兩種生命形式交替影響著他們的下一代,塑造了杰克這個完整的生命個體。

電影中的樹是一個很有代表性的意象。電影中有不少鏡頭都是仰拍蒼天大樹。從孩子小時候,父親就開始教孩子們種植小樹苗,種樹、澆水的情節穿插于孩子們的成長中。

不僅在《生命之樹》里,導演泰倫斯·馬力克的其他幾部影片中,如《天堂之日》《細細的紅線》中,均有仰拍大樹的鏡頭。

在這里,可以將樹的生長理解成對時間流逝、個體生命成長的象征。生生不息的樹,是大自然最恒遠的生命形態,繁衍著世間萬物。

《生命之樹》整部電影都充滿意識流的美感,每一個詩意的鏡頭,每個人物身上細微的表情與內心情感都可以有無數不同的解讀。

不少電影講述自然與生命,而這部電影沒有BBC大自然紀錄片的宏大,沒有庫布里克《2001太空漫游》的嚴肅,它以一個平凡的家庭,以小見大地展示生命的神秘與偉大,更加細膩與溫婉。

在影片最后的那片亦真亦幻的沙灘上,所有的美好終將遇見,生命的真諦就是讓愛生生不息地傳遞下去……

即將播出

《生命之樹》 6月9日 21:15

文| Pairs

編輯| Skylar