著名的老戲骨李成儒是一名大器晚成型的演員,他是一個(gè)演起戲來(lái)就非常投入的北京爺們。

他十幾年的商海浮沉經(jīng)歷,讓他懂得了更多的人情世故,頗為豐富的人生閱歷讓他即便是本色引出,也可以對(duì)這種角色把握得都十分精準(zhǔn)。

從《我這一輩子》到《王府井》,從《重案六組》到《龍須溝》,盡管年代角色身份全然不同,但是永遠(yuǎn)不失風(fēng)骨傲立的北京爺們兒。

相比之下,作品中的人物再精彩,都不及李成儒本身的故事。

李成儒在人世間浮浮沉沉數(shù)十載,有過(guò)一擲千金的黃粱一夢(mèng),也有過(guò)家喻戶曉的名利雙收, 閱盡千帆之后,他仍然本色不改、初心不忘。

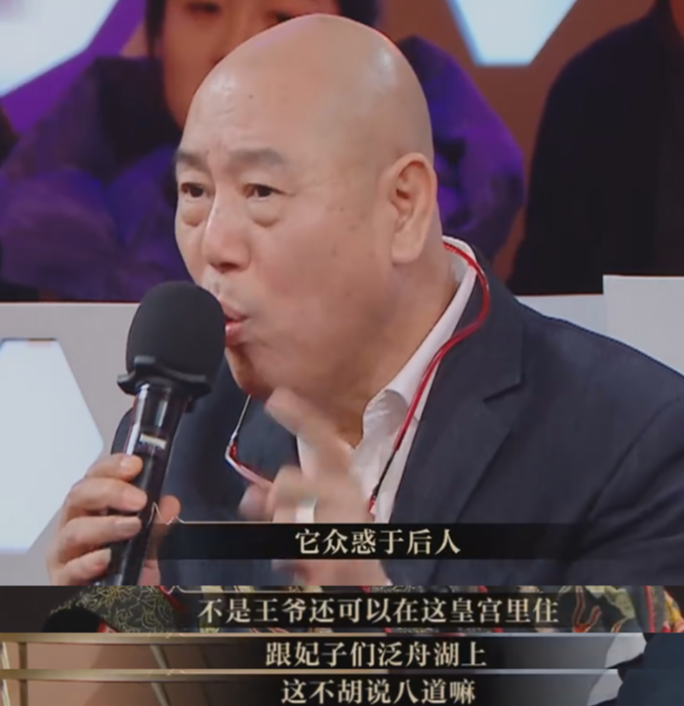

在綜藝《演員請(qǐng)就位》中,李成儒炮轟選手拙劣的演技,對(duì)郭敬明小情小愛(ài)的作品更是嗤之以鼻,當(dāng)面嘲諷。

李成儒的毒舌不止于此,公然指責(zé)《甄嬛傳》、張藝謀等等,這都是家常便飯。

李成儒到底是什么來(lái)頭,為何他敢這么說(shuō)話?而網(wǎng)傳的拋妻棄子又是不是真的呢?

今天我們就來(lái)看看李成儒這波瀾壯闊的一生。

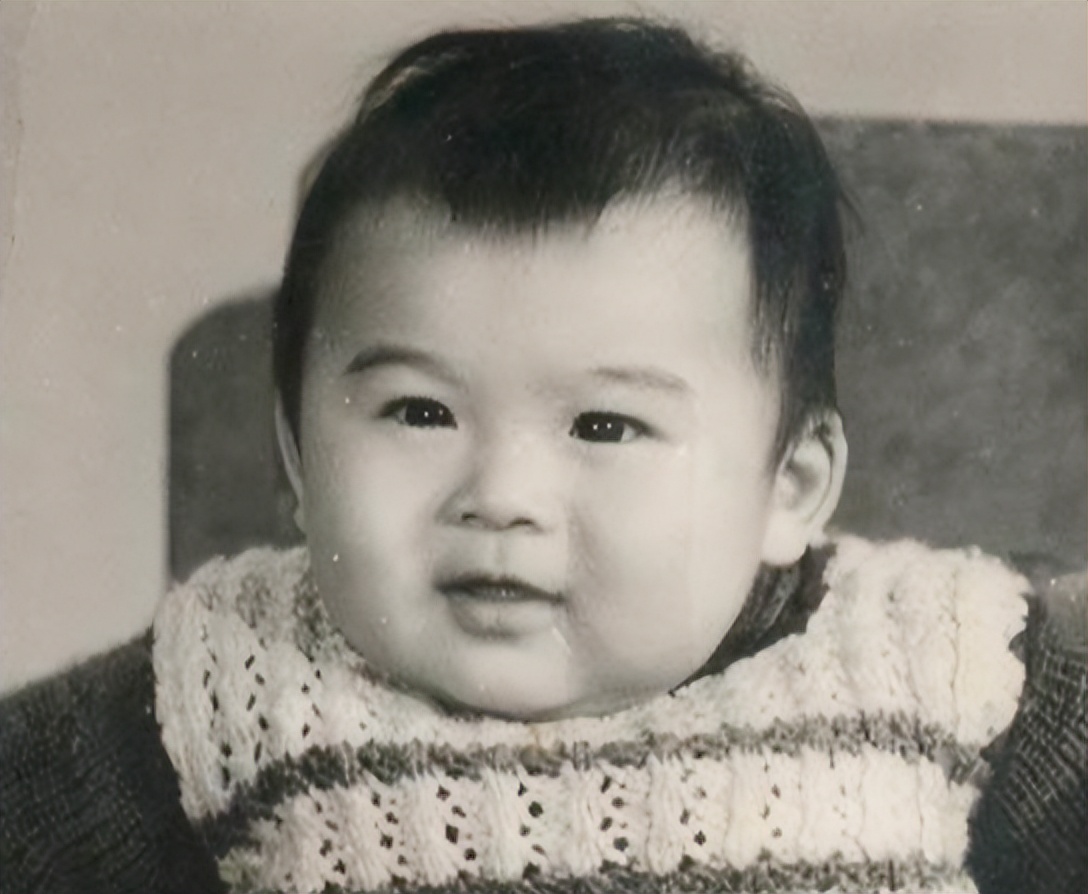

李成儒出生于1954年,他從小在北京的胡同里長(zhǎng)大,他上面還有十個(gè)哥哥姐姐。

李家曾經(jīng)也是豪門大戶,在別人都吃不飽穿不暖的年代,李成儒的父親隨手就能掏出兩塊大洋買蛐蛐罐。

不過(guò)這些都是李成儒出生前的事了,等到他出生時(shí),家道早已中落,往日風(fēng)光不在。

更慘的是,李成儒不到兩歲時(shí),他的父親就離開(kāi)了人世。李母一個(gè)人拉扯大了11個(gè)孩子。

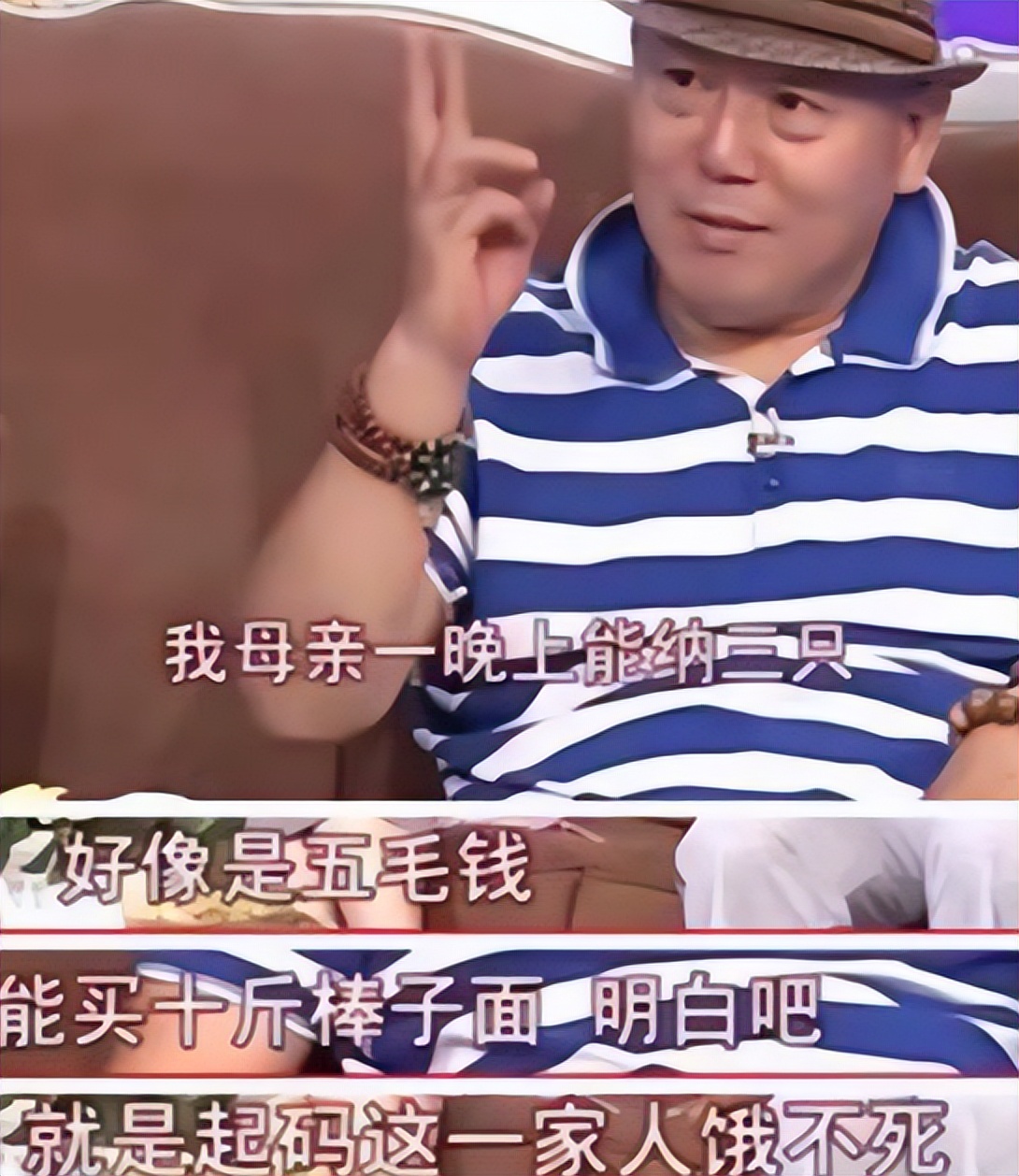

當(dāng)時(shí)的環(huán)境可想而知,食不果腹、衣服只限于蔽體。

母親為了養(yǎng)家,去鐵路段出苦力,一二百斤的枕木扛起來(lái),不壓垮自己就要壓垮家里十幾個(gè)孩子。

做手工、廚娘、保姆、泥瓦匠,這些都是母親幫補(bǔ)家用的活計(jì)。

即便是這樣,孩子們還是經(jīng)常吃不飽。

李成儒和哥哥姐姐把周邊能挖出來(lái)的野菜都吃光了,他們甚至偷偷跑到公社,偷吃喂驢的豆餅子充饑。

母親把大哥送去學(xué)二胡,惦記著總算是門手藝,以后不至于餓死。

也就是這個(gè)時(shí)候,李成儒對(duì)曲藝有了最初的興趣。

值得一提的是,別看李家條件窮困,但是他家的位置可是正宗的皇城根。

李成儒小時(shí)候在院子里放風(fēng)箏,風(fēng)箏經(jīng)常掛在故宮的房檐上。

除了放風(fēng)箏,李成儒童年里的亮色就是跟著哥哥學(xué)二胡、學(xué)戲。

1970年,李成儒初中畢業(yè)后被分配到北京景山服裝八廠熨衣服。

也就是在那個(gè)時(shí)候,話劇這種演出形式爆火。當(dāng)時(shí)的北京人藝和北京最優(yōu)秀的話劇班子合作,門票每天都一售而空。

李成儒家離人藝非常近,走路不用十分鐘。下了班沒(méi)什么娛樂(lè)的李成儒,經(jīng)常徘徊在人藝門口。

沒(méi)錢買票,他就趁著人多逃票混進(jìn)去看話劇。他對(duì)舞臺(tái)上演員的表演如癡如醉,一天不去看就心癢癢。

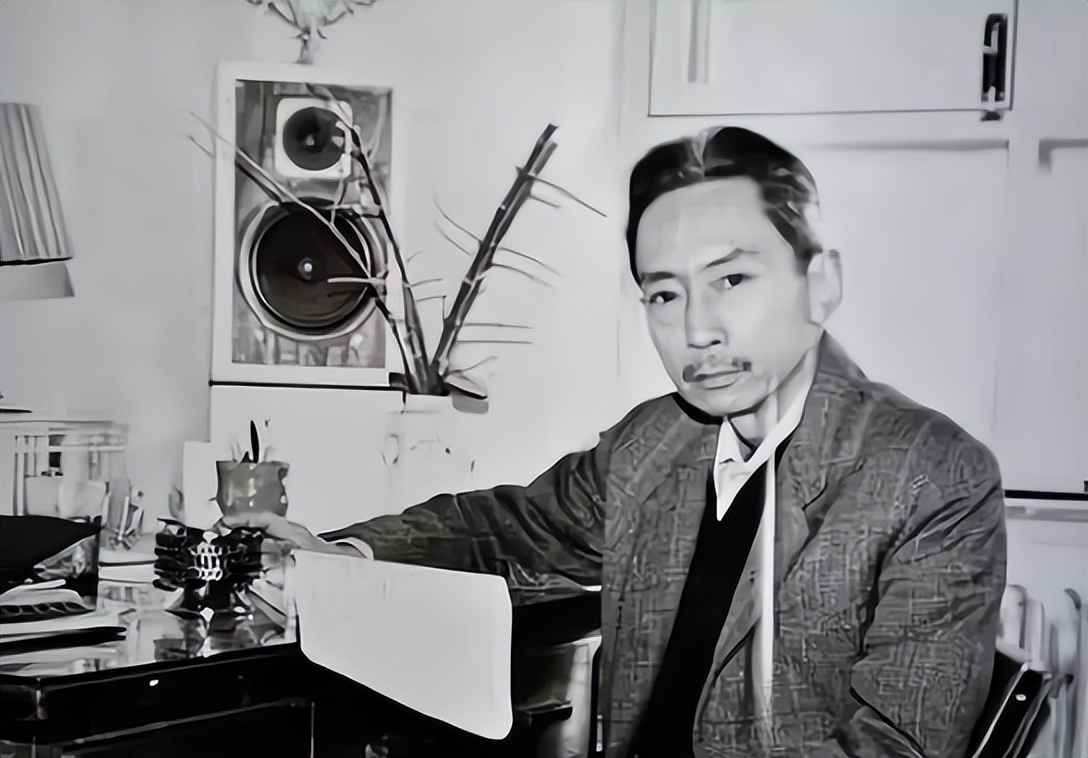

尤其是話劇名角董行佶,那就是李成儒的偶像。

少年李成儒那時(shí)候偷偷幻想:要是能拜董行佶為師該有多好。

可一個(gè)是話劇名家,一個(gè)是逃票的窮小子,這簡(jiǎn)直就是天方夜譚。

不過(guò)這個(gè)天方夜譚卻真的實(shí)現(xiàn)了。

一次李成儒擠在人群中準(zhǔn)備渾水摸魚(yú)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)董行佶站在自己身后。

小迷弟突然近距離見(jiàn)到了偶像,他立馬興奮地搭話。董行佶卻也沒(méi)有架子,真的和他聊上了。

李成儒鼓起勇氣說(shuō):“董老師,我想和您學(xué)唱戲。”董老師絲毫不嫌棄,問(wèn)道:“有作品嗎?”

李成儒如實(shí)回答:“會(huì)讀散文。”董老師竟然真的同意了:“好,明天下午來(lái)人藝宿舍找我吧。”

李成儒鬼馬精靈,一般小孩子可能會(huì)說(shuō)沒(méi)有作品。他卻想到了讀課文。

第二天李成儒拿著上學(xué)時(shí)的課本來(lái)到董行佶的宿舍,他讀的就是魏巍寫的那篇《誰(shuí)是最可愛(ài)的人》。

他剛讀到第一句“在朝~鮮的每一天”就被叫停了,董行佶非常不滿意。

李成儒把“在朝~鮮”這三個(gè)字重復(fù)讀了無(wú)數(shù)遍,三個(gè)半小時(shí)后汗水已經(jīng)浸濕了他的衣衫,但董行佶仍不滿意。

不過(guò)董行佶卻十分欣賞這個(gè)追求完美的執(zhí)著少年,還是收了李成儒這個(gè)徒弟。

在這之后,每天太陽(yáng)剛剛升起,故宮后門就會(huì)出現(xiàn)李成儒練臺(tái)詞的身影。風(fēng)霜雪雨,四季變換,李成儒從少年變成青年的十年間,從未有一日缺席。

十年后,李成儒要實(shí)現(xiàn)演員夢(mèng),而不是在工廠里十年如一日地做個(gè)熨衣工。

他憑借自己扎實(shí)的臺(tái)詞功底,進(jìn)入了北電業(yè)余表演進(jìn)修班。趙寶剛、張光北等人都是他的同班同學(xué)。

不過(guò)李成儒長(zhǎng)得比較尷尬,他既不屬于傳統(tǒng)的濃眉大眼正面人物形象,去做丑角他也不夠突出。

就在他舉步維艱的時(shí)候,中央電視臺(tái)《西游記》劇組開(kāi)始籌備。

李成儒一開(kāi)始報(bào)名想演唐僧,毫無(wú)懸念地被拒絕了。不過(guò)導(dǎo)演楊潔看他有才華,把他留下做了場(chǎng)記。

李成儒就這樣跟著“取經(jīng)四人組”風(fēng)餐露宿,為整個(gè)劇組提供各種后勤保障。

李成儒在《西游記》劇組的時(shí)候,每天忙于在山里拍戲。兒子李大海出生的三天后,他才知道自己當(dāng)了爹。

他本以為經(jīng)過(guò)了“九九八十一難”,他也能求取真經(jīng)——進(jìn)入央視。結(jié)果還是事與愿違。

央視沒(méi)進(jìn)去,服裝廠的工作也辭了,《西游記》殺青后,養(yǎng)家糊口成了李成儒面臨的最大的問(wèn)題。

頭腦精明的李成儒決定下海經(jīng)商,什么文藝、曲藝,都不如吃飽穿暖來(lái)得實(shí)際。

他從練攤兒開(kāi)始,賣炒肝、鹵煮,搗騰年貨,批發(fā)帶魚(yú),倒賣香煙……什么時(shí)候賺錢就做什么。

最后,還是服裝生意打開(kāi)了他的新世界。

李成儒和北京本地服裝廠合作,把服裝銷往各大商店。運(yùn)輸成本低,款式新穎,這成了李成儒的優(yōu)勢(shì)。

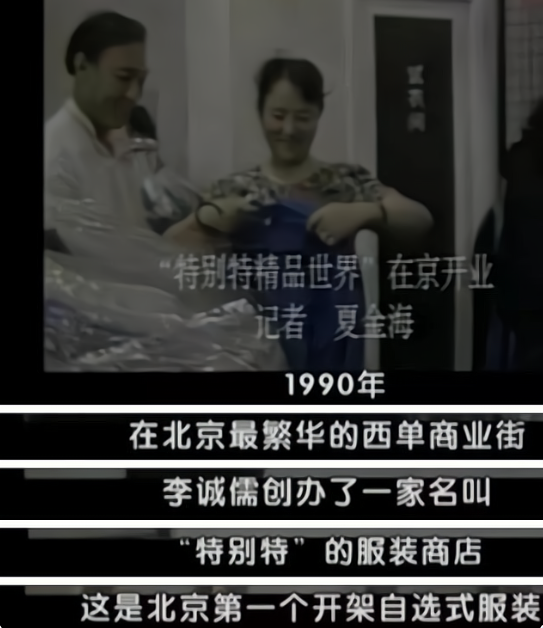

他在西單商業(yè)街創(chuàng)建了“特別特”服裝店,一千平米的店面,就是他商業(yè)帝國(guó)的一部分。

九十年代初,一個(gè)普通工人一個(gè)月的工資也就一二百塊錢的時(shí)候,李成儒的服裝店每天就能賣出幾十萬(wàn)。

那時(shí)候的李成儒,終于告別了從小到大的貧困,成了一擲千金的豪客。

出門給小費(fèi)抬手就是一兩百美金,一雙襪子也要一百多美金。一套西服七八萬(wàn)塊錢,一條領(lǐng)帶一萬(wàn)多。別人騎自行車擠公交,他出手就是幾萬(wàn)美金的小轎車。

僅在1991年,他外匯倉(cāng)里的美金換算成人民幣就有六七千萬(wàn)。

從偷吃豆餅的窮小子,變成聞名京城的大富豪,李成儒膨脹起來(lái)。

每天過(guò)著紙醉金迷、聲色犬馬的日子,李成儒不覺(jué)得有什么問(wèn)題。他卻忽略了妻子和兒子。

在外面揮金如土,而對(duì)妻兒卻仍然不拔一毛。久而久之,妻子決定和他離婚,獨(dú)自帶著兒子李大海生活。

李大海和母親生活在18平米的小屋子,廚房要和別人共用,廁所要出去二十多米外的公廁。

小時(shí)候的李大海,對(duì)父親十分陌生。李成儒常年不回家,回了家看兒子淘氣就大打出手。

就在李成儒人生巔峰的時(shí)候,毫無(wú)金融知識(shí)的他,把自己所有的資金都拿出來(lái)買外匯。

剛好趕上1993年的美日貿(mào)易大戰(zhàn), 李成儒全軍覆沒(méi),所有家產(chǎn)賠了個(gè)底兒掉。

破產(chǎn)后的李成儒開(kāi)始嚴(yán)重脫發(fā),一頭秀發(fā)和曾經(jīng)的富豪生活一樣,和他漸行漸遠(yuǎn)。

他決心轉(zhuǎn)戰(zhàn)影視圈,重拾演員夢(mèng)。

這些年他也有陸陸續(xù)續(xù)地拍過(guò)一些戲,《編輯部的故事》、《過(guò)把癮》等等,雖然戲份不多,但是都很有亮點(diǎn)。

破產(chǎn)后,他在老同學(xué)趙寶剛的幫助下,選定了《重案六組》。

果然,上天沒(méi)有把所有的門都關(guān)上。

李成儒憑借《重案六組》中的“大曾”火遍全國(guó),直到現(xiàn)在這部電視劇仍是豆瓣國(guó)產(chǎn)劇的天花板之一。

后來(lái)的《龍須溝》更是李成儒自己改編、自己導(dǎo)演、自己演出的作品。

尤其是在馮小剛的賀歲大片《大腕》中,李成儒飾演的精神病商人,長(zhǎng)達(dá)1分26秒的一鏡到底的鏡頭,李成儒共說(shuō)了328個(gè)字的臺(tái)詞。

演出狀態(tài)完全契合角色的形象,僅憑一個(gè)鏡頭就得到了主創(chuàng)人員和萬(wàn)千觀眾的喝彩聲,李成儒作為演員還是相當(dāng)有功底的。

這個(gè)“魔性”的鏡頭,也讓李成儒原地“封神”,成為中國(guó)電影史上的經(jīng)典片段之一。

這期間李成儒二婚又離婚,但是他一直都和兒子李大海保持聯(lián)系。

李大海在父母離異后,受盡白眼。母親忙于賺錢養(yǎng)兒子、交學(xué)費(fèi),便把李大海送去了寄宿學(xué)校。

孤單的李大海沒(méi)有父母的關(guān)愛(ài),在學(xué)校還要忍受老師和同學(xué)的嘲諷。他對(duì)父親不是沒(méi)有怨氣。

父親風(fēng)生水起時(shí),李大海和媽媽住在18平米的小屋無(wú)人問(wèn)津;父親重返演藝圈大火之后,李大海的生活也沒(méi)有改變;父親再婚后,李大海更是見(jiàn)不到父親了。

生活上的窘迫,加上在學(xué)校受到排擠,李大海十七歲就輟學(xué)打工,在酒吧做服務(wù)員,偶爾上臺(tái)彈琴唱歌。

他看見(jiàn)父親的新家里有一架不要的鋼琴,便開(kāi)口向父親索要,卻被父親嚴(yán)厲拒絕:“這個(gè)家里的東西,你想都不要想。”

李成儒雖然話說(shuō)得難聽(tīng),但事后他仍買了一臺(tái)嶄新的鋼琴送去了李大海的錄音棚。

就在父子關(guān)系有所緩和的時(shí)候,又因?yàn)槔畲蠛!叭军S毛”、打耳釘、穿奇裝異服,父子二人在次大吵一番。

李大海認(rèn)為父親要么常年缺席,要么指手畫(huà)腳,叛逆期的青少年自然是不服氣的。

從此之后李大海輾轉(zhuǎn)于各個(gè)劇組,到處毛遂自薦,寧愿當(dāng)學(xué)徒也要一圓自己的演員夢(mèng)。

后來(lái)推出自己第一張專輯后,李大海萌生了買房的想法。七拼八湊還是不夠,他選擇向父親借錢。

李成儒仍然拒絕:“沒(méi)錢?沒(méi)錢你買什么房?借給你,你拿什么還?”李大海趕緊放起了買房的念頭。

不過(guò)李成儒也不是鐵石心腸,他聯(lián)系了業(yè)內(nèi)的老友,動(dòng)用人脈推薦兒子去參演了很多影視作品。

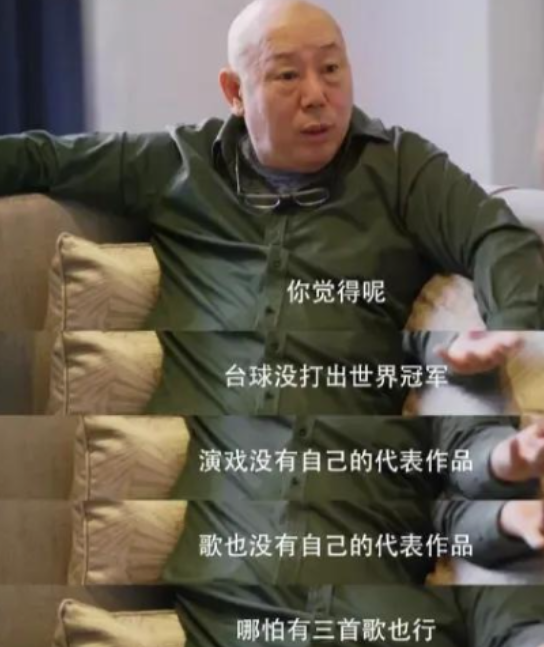

對(duì)于兒子的音樂(lè)作品,李成儒聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)過(guò)。記者問(wèn)李成儒:“你覺(jué)得李大海成功嗎?”

李成儒再飚毒舌金句:“你覺(jué)得呢?臺(tái)球沒(méi)打出世界冠軍,演戲沒(méi)有自己的代表作,歌也沒(méi)有自己的作品。”

而李大海也不再是那個(gè)和父親針?shù)h相對(duì)的叛逆少年了,他明白了父親的苦心,他知道這一切都是這個(gè)天生不會(huì)說(shuō)軟話的父親變相的激勵(lì)。

是的,李成儒輝煌時(shí)期沒(méi)有嬌慣兒子,沒(méi)有讓李大海變成不可一世的“富二代”。

雖然在李大海的成長(zhǎng)過(guò)程中,李成儒的缺席是不可否認(rèn)的。但是他同樣用自己的人生經(jīng)歷在教導(dǎo)兒子。

當(dāng)年的李成儒,就是富貴來(lái)的太容易,讓他不懂得珍惜。

所以在李大海剛出了專輯想買房的時(shí)候,李成儒持反對(duì)意見(jiàn),他不想兒子太累,也不想兒子得到得太容易,走上自己的路。

不過(guò)愛(ài)子心切的李成儒,事后還是送了套房子給李大海和前妻居住。

就像鋼琴一樣,不能你開(kāi)口要我就給你。但是在嚴(yán)厲的批評(píng)之后,老父親的一顆心還是按捺不住解決兒子的一切需要。

從那個(gè)艱苦歲月長(zhǎng)大的李成儒,不懂得現(xiàn)在流行的正面鼓勵(lì)的育兒觀。他就是個(gè)刀子嘴豆腐心的老派父親。

和很多那個(gè)年紀(jì)的父母一樣,李成儒認(rèn)為只有打擊、批評(píng)才能幫助孩子成長(zhǎng)。

不過(guò)和很多這個(gè)年紀(jì)的人一樣,李大海也不再怨天尤人,懂得了父親的苦心,也接受了父親的毒舌。

如今的李成儒,住在北京昌平,有一個(gè)可以種五百棵櫻桃樹(shù)的大院子。

家里收藏著很多價(jià)值連城的古董、字畫(huà)以及金絲楠木家具。

他時(shí)不時(shí)和朋友在家小聚,每天和兒子通話,關(guān)心兒子的事業(yè)和生活。

雖然李成儒依舊毒舌,依舊傲慢,但是李大海卻甘之如飴,因?yàn)檫@是專屬于他的父愛(ài),這份父愛(ài)就是有些與眾不同,但永遠(yuǎn)都是獨(dú)一無(wú)二的。

最后祝福“大曾”李成儒晚年生活幸福如意,也祝愿李大海的事業(yè)蒸蒸日上!

友情提示:文章為本人原創(chuàng)內(nèi)容,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)聯(lián)系刪除)。