《浪漫滿屋》,火爆亞洲的現(xiàn)象級(jí)韓劇。

一舉捧紅了Rain和喬妹。

成為不少中國觀眾的韓劇啟蒙。

時(shí)隔18年,它突然登上了微博熱搜。

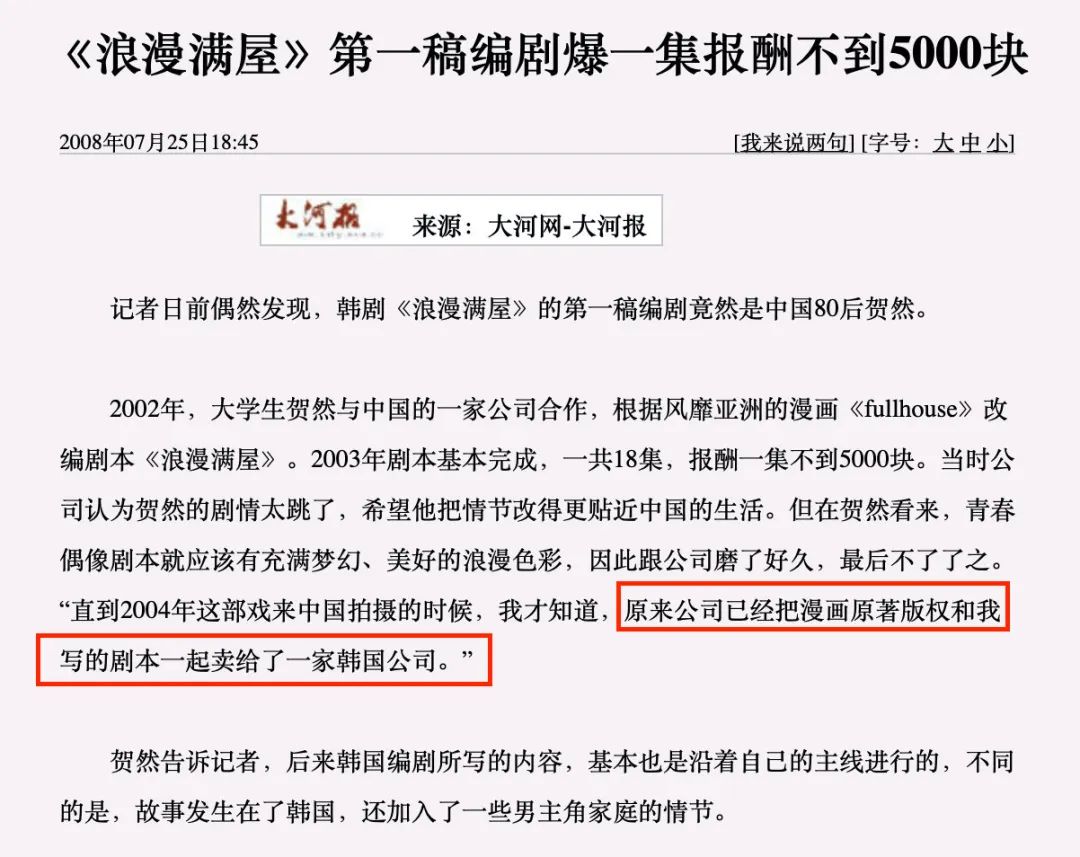

起因是一則舊聞被挖出——

《浪漫滿屋》的劇本一稿,竟然是中國編劇寫的。

但因?yàn)椤竸∏樘箾]有采用,被轉(zhuǎn)賣給了韓國公司。

網(wǎng)友們紛紛為國產(chǎn)劇感到遺憾:

錯(cuò)失《浪漫滿屋》,相當(dāng)于將一個(gè)大好的文化輸出機(jī)會(huì)拱手讓人。

雖然這一信息的真實(shí)性已經(jīng)難以考證。

但引申出的話題,還是值得玩味的。

今天,不妨借這件事來聊聊「那些年,國產(chǎn)劇錯(cuò)過的文化輸出」。

一部18年前的老劇,卻攪動(dòng)了一池情緒。

這并不奇怪。

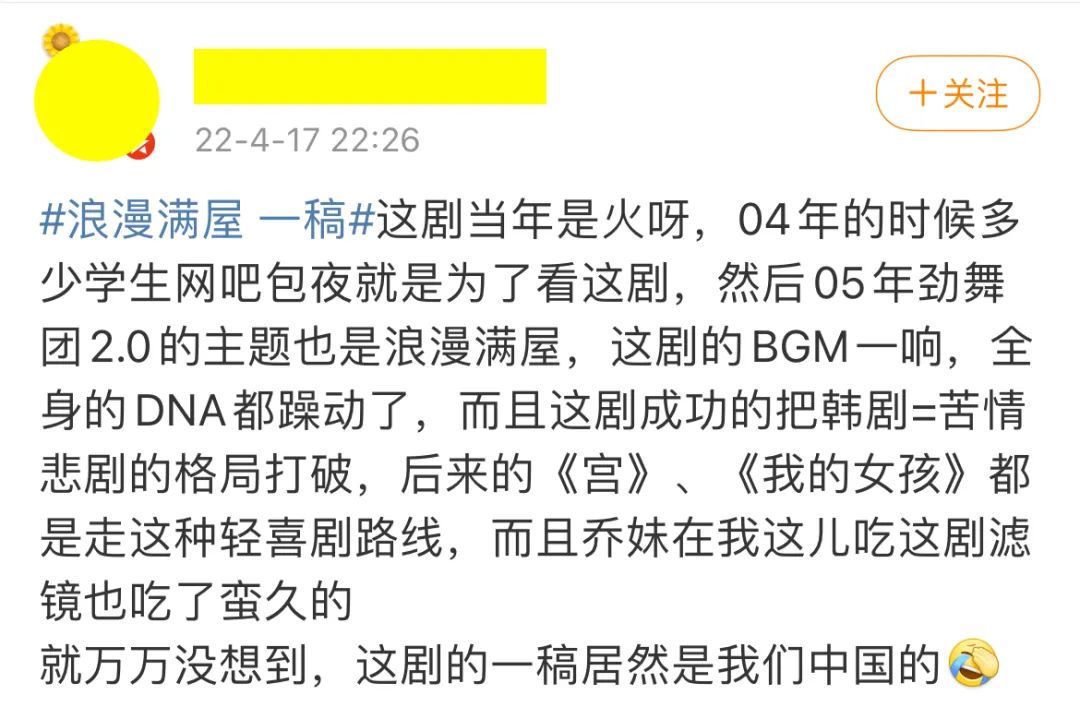

畢竟,《浪漫滿屋》稱得上是風(fēng)靡亞洲的里程碑式韓劇。

在韓國本土最高收視率47%,超越了《大長今》。

泰國收視率則一度飚上60%。

內(nèi)地引進(jìn)后同樣爆紅,創(chuàng)下湖南經(jīng)濟(jì)頻道史上最高收視率。

先婚后愛的浪漫愛情,不僅捧出了兩位主演。

也掀起了韓式輕喜劇浪潮。

《我的女孩》《宮》等類似韓劇開始被大規(guī)模引進(jìn),無一例外,都備受追捧。

這股「韓流」甚至蔓延到飲食、時(shí)尚、旅游方方面面。

一舉推動(dòng)了韓國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

這么多年過去,《浪漫滿屋》影響力猶在。

先后被泰國、中國翻拍。

中國版《仲夏滿天心》由楊超越主演

所以,當(dāng)聽聞《浪漫滿屋》的一稿為中國人創(chuàng)作后。

再回想該劇的現(xiàn)象級(jí)成就,就顯得十分荒誕。

這豈不是意味著,韓劇里程碑居然靠的是中國編劇?

不過這一說法并不嚴(yán)謹(jǐn)。

劇本《浪漫滿屋》改編自90年代就已經(jīng)風(fēng)靡亞洲的韓國漫畫。

《二十五,二十一》當(dāng)中頻頻出現(xiàn)這部漫畫

即便舊聞為真,中國編劇賀然也只是操刀過一稿的改編。

那么,最后劇作的影響力主要還應(yīng)歸功于原作。

至多只能說,中國制作方未能慧眼識(shí)珠。

而這件事之所以一石激起千層浪,是因?yàn)楹芏嘤^眾一直對(duì)國產(chǎn)劇抱著「怒其不爭」的心態(tài)。

畢竟,前車之鑒已有太多。

在文化輸出方面,我國影視業(yè)中存在一個(gè)吊詭的現(xiàn)象。

一方面,一些本土的優(yōu)秀作品,中國沒拍,卻被別國拍出。

比如,余華的《許三觀賣血記》。

故事原本扎根于中國經(jīng)濟(jì)、政治動(dòng)蕩時(shí)期的大環(huán)境。

講述身處社會(huì)底層的主人公許三觀,通過賣血來度過一系列人生危機(jī)的故事。

結(jié)果國內(nèi)遲遲未拍,倒是被河正宇拍了出來。

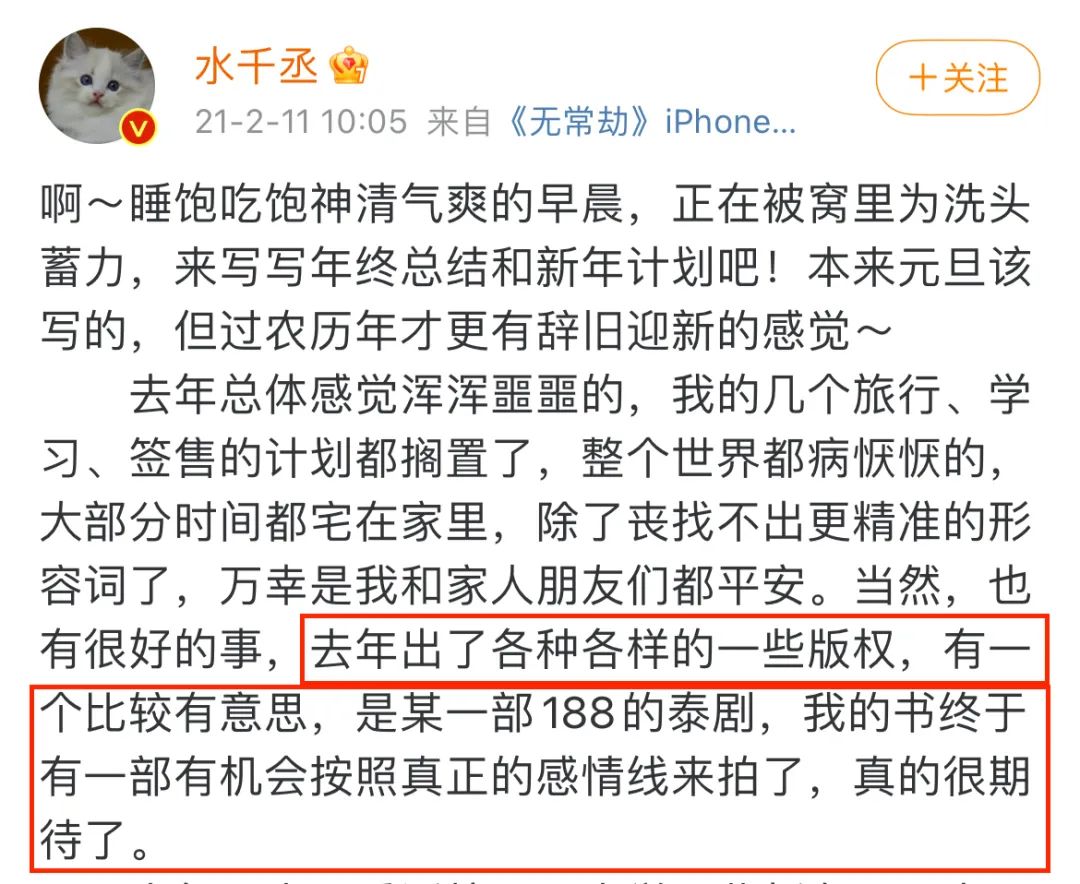

還有一些在平臺(tái)上大火的耽美文,被韓國、泰國購入改編權(quán)。

著名耽美作者水千丞就透露,已經(jīng)將一部作品的版權(quán)賣給泰國。

「我的書終于有一部有機(jī)會(huì)按照真正的感情線來拍了。」

此外,三國這種本土「大IP」,其實(shí)國內(nèi)也發(fā)掘得不夠。

反倒是日本一直在拍,而且不斷創(chuàng)新。

從電影、劇作到動(dòng)漫,佳作層出不窮。

1992年,斥資14億日元,以最大規(guī)模制作的《三國志》動(dòng)畫三部曲(《英雄的黎明》《長江的燃燒》《遼闊的大地》)。

就被稱為最忠實(shí)原著的三國動(dòng)畫。

最新一部「魔改」動(dòng)畫,《派對(duì)浪客諸葛孔明》。

在豆瓣也獲得了8.9的高分。

此外,去年的韓國電影《茲山魚譜》,也實(shí)屬中國文化的反向輸出。

片中不僅展現(xiàn)了漢字、書法,《論語》《大學(xué)》《孟子》之類的儒學(xué)著作。

還深入儒家思想的內(nèi)里,勾勒出一個(gè)蘇東坡式的被流放的文人的內(nèi)心波瀾。

豆瓣8.8分,成為2021年評(píng)分最高韓國電影。

而另一方面,我國影視行業(yè)又酷愛翻拍別國的作品。

而且難掩十翻九撲的慘狀。

比如,翻拍自高分日劇的《深夜食堂》。

從9.2到2.9,撲得很徹底;

同樣翻拍自日劇的《求婚大作戰(zhàn)》。豆瓣3.9;

還有包貝爾繼翻拍《陽光姐妹淘》撲街后。

又翻拍了韓國電影《當(dāng)男人戀愛時(shí)》。

被吐槽「與其說是翻拍,更像是逐幀照拍。」

結(jié)果,票房、口碑雙雙撲街,兩部都沒上5分。

從這個(gè)吊詭的現(xiàn)象中不難發(fā)現(xiàn):

國產(chǎn)影視之所以屢屢錯(cuò)失文化輸出的良機(jī),大環(huán)境固然是很大一方面的原因。

但,還有一個(gè)重要原因是行業(yè)的浮躁之風(fēng)。

不再以優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容輸出為目的潛心創(chuàng)作。

而是完全以市場為導(dǎo)向,什么火拍什么。

就連海報(bào)都越來越同質(zhì)化。

比如這幾年泛濫成災(zāi)的「大女主劇」。

女性題材的崛起,原是為關(guān)照女性處境,釋放獨(dú)立自強(qiáng)的意識(shí)。

但一方面,制作方為賺快錢,往往忽視對(duì)內(nèi)容的雕琢;

另一方面,市場也會(huì)主動(dòng)迎合觀眾愛看爽劇的心理。

因此有了「偽大女主」這樣的畸形產(chǎn)物。

熟悉的人設(shè),熟悉的套路,跟風(fēng)制造的流水線產(chǎn)品。

披著女性獨(dú)立的外衣,演繹懸浮的瑪麗蘇劇情。

國產(chǎn)劇自《三十而已》后,到于正的《玉樓春》《當(dāng)家主母》。

竟然都以「打小三」戲碼,彰顯獨(dú)立女性的「自強(qiáng)」。

還有,觀察、體驗(yàn)類戀愛綜藝,探索著現(xiàn)代人的情感訴求,出發(fā)點(diǎn)也是好的。

然而,自《再見愛人》出了圈后。

戀綜節(jié)目一窩蜂涌現(xiàn)。

以至于戀綜已經(jīng)占據(jù)了國產(chǎn)綜藝市場的半壁江山。

數(shù)量多,質(zhì)量卻乏善可陳。

跟風(fēng)也好,翻拍也罷,如此制造的作品在獨(dú)創(chuàng)性上有著先天的劣勢。

它們或許能夠滿足觀眾一時(shí)的快感,短暫地紅火。

但卻缺乏跨時(shí)代、跨地域的傳播潛力。

而文化輸出的范例,恰恰都具備很強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性和前瞻性。

《浪漫滿屋》誕生之前,韓劇怎么拍愛情?

最流行的是車禍、癌癥、失憶,狗血虐戀。

而《浪漫滿屋》則選擇了另一條路,用輕喜劇的方式拍一對(duì)歡喜冤家。

自然讓當(dāng)時(shí)的觀眾眼前一亮。

復(fù)制模仿成功案例,固然保險(xiǎn),卻難有突破。

反倒是跳出大流另辟蹊徑,可能有意外之喜。

韓國編劇李祐汀,本來在綜藝界已經(jīng)打拼出了代表作《兩天一夜》。

但她卻決定開辟一套年代劇。

當(dāng)時(shí),這種類型不被看好,好友羅PD都勸她放棄。

李祐汀說:「我們什么時(shí)候關(guān)心過工作的成敗?只是因?yàn)橛信d趣才想?yún)⑴c。如果搞砸了,那就搞砸。」

后來,她寫出了《請(qǐng)回答1988》。

其實(shí),相比其他國家。

中國在內(nèi)容創(chuàng)作方面原本有著天然優(yōu)勢。

比起向外追逐,更值得向內(nèi)深挖。

中國本身就有很多好的文學(xué)作品。

可惜的是,近年來優(yōu)秀文學(xué)作品的影視化改編越來越少。

難得一部備受期待的《第一爐香》,也因選角、脫離了原著的核心表達(dá)等問題,遺憾收?qǐng)觥?/p>

上下五千年的歷史,也藏有數(shù)不盡的創(chuàng)作素材。

正如導(dǎo)演李安所說,「中國的歷史里最不缺少戲劇,不缺少美感,故事更是非常的豐富。」

但可惜,當(dāng)下市場上歷史正劇已經(jīng)很罕見了。

拍得最多的是為了迎合市場,曲解、消費(fèi)歷史的古偶劇。

古偶劇這一類型不是原罪。

《還珠格格》也是古偶劇,但口碑有目共睹。

而且在東南亞有很大影響力。

甚至還被越南翻拍。

可現(xiàn)在的古偶劇粗制濫造,連服化道都懶得設(shè)計(jì)。

甚至走起了日式極簡風(fēng),丟失了中式美學(xué)。

而這本身其實(shí)是一個(gè)重要的文化輸出點(diǎn)。

《東宮》里的日式公主切

長此以往,造成的不僅僅是爛片、爛劇成災(zāi)的問題。

國內(nèi)范圍看,直接參與塑造了年輕一代觀眾的審美水平。

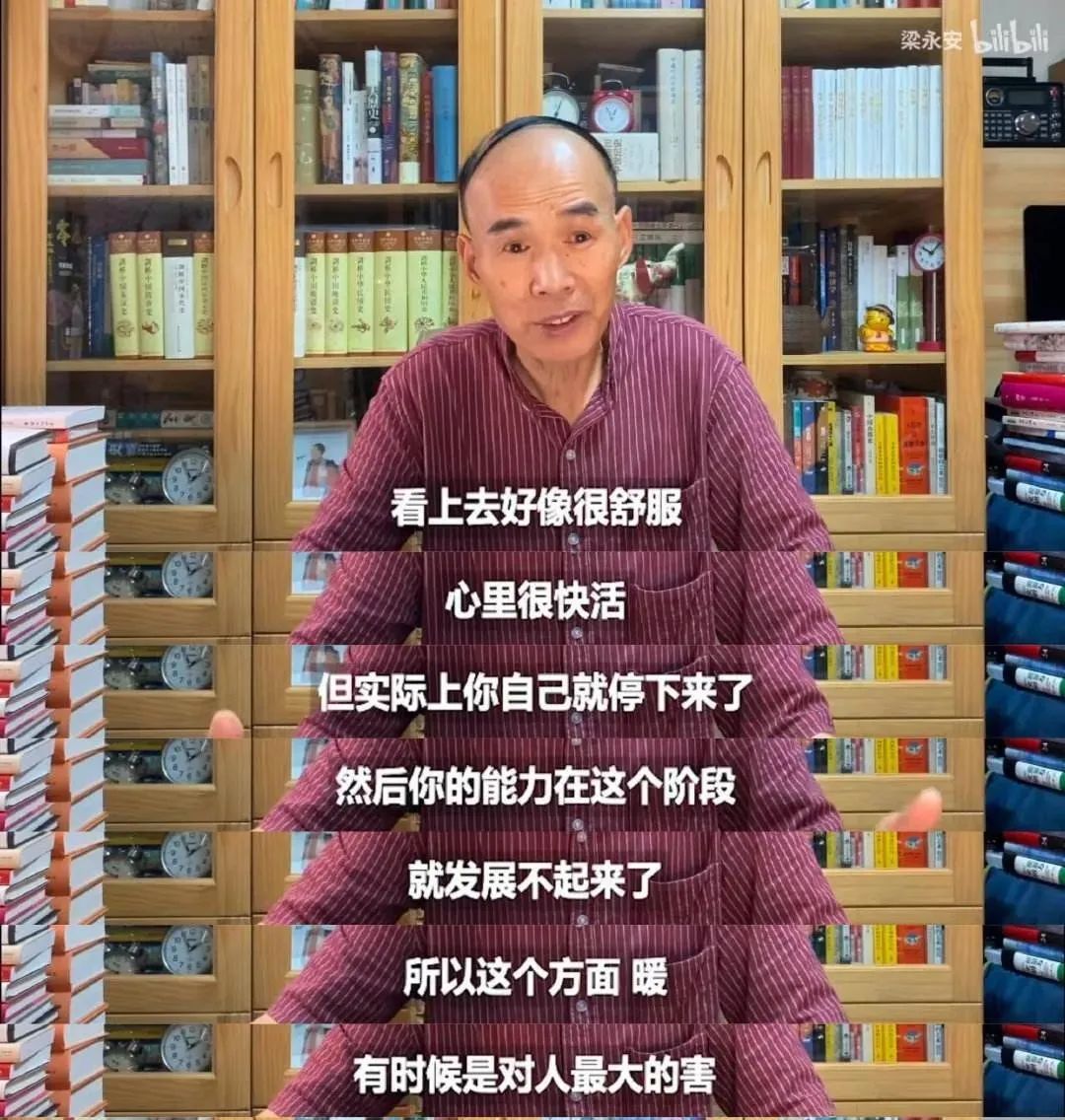

越來越多的年輕觀眾選擇讓步作品質(zhì)量,無視藝術(shù)價(jià)值,只追求消遣娛樂功用。

沉溺于一時(shí)的「甜」「爽」,逃避了真實(shí)、深刻的現(xiàn)實(shí)問題。

反過來又對(duì)國內(nèi)影視市場造成損傷,形成惡性循環(huán)。

復(fù)旦教授梁永安談甜寵劇

全球范圍看,影視作為一種文化載體,沒有起到很好地塑造國家形象、傳遞價(jià)值觀念的作用。

使得外國影片中對(duì)中國的呈現(xiàn)大多流于表面。

回想起來,其實(shí),中國不是沒有優(yōu)質(zhì)的文化輸出。

除了歷史題材之外,還有中國功夫電影。

這些輸出都有文化層面的獨(dú)特性和開創(chuàng)性,別人想模仿都模仿不來。

然而現(xiàn)在,這種獨(dú)創(chuàng)意識(shí)、逆流而上的創(chuàng)作態(tài)度,都再難尋。

誠然,我們需要包容的影視環(huán)境,需要強(qiáng)勢的文化輸出。

但在此之前,或許更需要沉淀下來,向內(nèi)挖掘。

就像去年爆火的《覺醒年代》。

因扎實(shí)的內(nèi)容爆火,俘獲了不少年輕觀眾。

同樣,國產(chǎn)劇《山海情》。

看似沉悶的扶貧題材,卻吸引了大量年輕人「自來水」。

甚至火到了國外,成了油管爆款。

還有《我在他鄉(xiāng)挺好的》,也沒有屈從于市場。

作為一部都市劇,沒有戀愛戲碼,只是還原了北漂生活的艱辛。

作為一部女性群像戲,沒有光鮮亮麗的成功女性,反而聚焦于灰頭土臉的打工人。

卻在同期許多精致的「大女主劇」中殺出重圍,打動(dòng)了許多觀眾。

這些劇無一不在證明:

重要的不是題材類型和市場喜好,而是內(nèi)容本身。

共享文化成果是人類共同的愿景無疑。

但真正走出國門還是需要腳踏實(shí)地。

扎根于歷史文化的土壤,懇切回應(yīng)時(shí)代命題,真誠表達(dá)自我。

在「輸出」之前,先拍出能真正打動(dòng)我們自己的故事。