持續(xù)變動(dòng)的綜藝行業(yè)又傳出新消息:以真人秀拍攝+棚內(nèi)觀察為主要模式的觀察類(lèi)綜藝可能會(huì)有新的調(diào)整,或?qū)⒄{(diào)整明星觀察員的比例,擺脫對(duì)明星的依賴(lài)。

近幾年隨著《我家那小子》《心動(dòng)的信號(hào)》《妻子的浪漫旅行》《我家那閨女》等節(jié)目相繼熱播,觀察類(lèi)綜藝在市場(chǎng)上掀起一陣熱潮,直至今日依然占據(jù)大半江山,也孕育出“明星觀察員”這一角色。

明星觀察員通常坐在棚內(nèi),無(wú)需體能對(duì)抗和游戲闖關(guān),只需要看和表達(dá)觀點(diǎn),相比其它類(lèi)型綜藝的嘉賓顯然是輕松了許多。但這樣的“肥差”也常常引發(fā)爭(zhēng)議。

例如《令人心動(dòng)的offer》第一季時(shí)就有網(wǎng)友發(fā)帖質(zhì)疑“為什么要請(qǐng)偶像明星當(dāng)觀察員”?

《令人心動(dòng)的offer》第一季明星嘉賓

而為本土各大觀察類(lèi)綜藝提供模板的海外綜藝,其“觀察員”角色由來(lái)已久,隨處可見(jiàn),但兩者呈現(xiàn)出的氣質(zhì)和效果不盡相同。

歸根結(jié)底,綜藝?yán)锏拿餍怯^察員究竟為何而生?行業(yè)又為何迎來(lái)如今的“減員政策”?在流量與內(nèi)容之間,平臺(tái)、節(jié)目組、明星三方應(yīng)該承擔(dān)怎樣的責(zé)任?

韓綜《我獨(dú)自生活》的觀察嘉賓也是參與嘉賓

從尋找聯(lián)系,到平臺(tái)選人

首先看看被頻繁當(dāng)作模板的韓國(guó)綜藝。

仔細(xì)對(duì)比后不難發(fā)現(xiàn),韓綜里所謂的觀察員大多以“綜藝咖”(GAG MAN、主持人)為主,挑起節(jié)目綜藝效果的大梁。除此之外,主要考慮與真人秀主題、主角們關(guān)聯(lián)度強(qiáng)的嘉賓,整體針對(duì)性強(qiáng),而非追求星光度。

例如略顯古早的假想結(jié)婚真人秀《我們結(jié)婚了》,開(kāi)播于2008年,一直有“棚內(nèi)觀察員”的設(shè)置。除了幾位主持人控場(chǎng)外,每期會(huì)邀請(qǐng)與假想夫婦相關(guān)的人物,比如同公司的藝人、男/女團(tuán)其他成員等等,組成相對(duì)熟悉的觀察陣容。

《我們結(jié)婚了》嘉賓:尼坤、宋茜

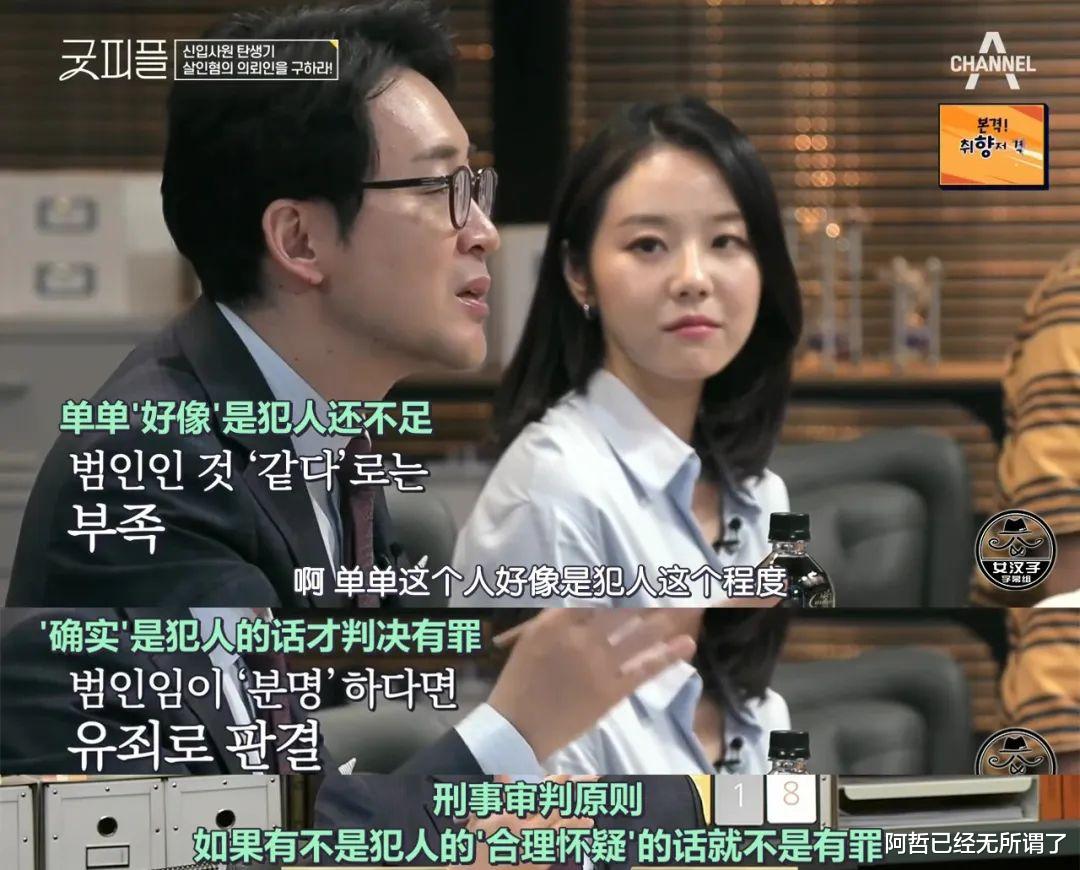

再看職場(chǎng)類(lèi)真人秀《Good People》,同樣聚焦律師行業(yè),韓方邀請(qǐng)到的觀察員有作為主持人的姜虎東、李壽根,以及前法官、現(xiàn)推理小說(shuō)家都珍奇,首爾大學(xué)高材生、研究生期間專(zhuān)攻進(jìn)化心理學(xué)的演員李時(shí)媛,哈佛畢業(yè)、以“腦性女”聞名的播音員申雅英等。

雖然這些名字令國(guó)內(nèi)觀眾感到陌生,但她們?cè)诠?jié)目中發(fā)揮著自己學(xué)識(shí)特長(zhǎng),撐起了職場(chǎng)類(lèi)真人秀專(zhuān)業(yè)性的一面。

《Good People》,截圖源自水印

入行超30年的韓綜PD姜晚勛,此前接受中國(guó)媒體專(zhuān)訪時(shí)曾提及相關(guān)問(wèn)題。在他看來(lái),棚內(nèi)觀察者的作用至關(guān)重要,節(jié)目需要找到可以讓觀眾們承認(rèn)的、與被觀察者擁有某種情感聯(lián)系的嘉賓。這種聯(lián)系不僅僅指人物關(guān)系上的聯(lián)系,更妙的是通過(guò)觀察員的某種聯(lián)結(jié)引發(fā)觀眾的情感共鳴。

再來(lái)看國(guó)內(nèi)的觀察類(lèi)綜藝。很多節(jié)目的關(guān)鍵密鑰不再是尋找某種“聯(lián)系”,而是由平臺(tái)擺出自己的“明星資源”,或是為自家節(jié)目出道的藝人提供曝光通告。

愛(ài)奇藝《喜歡你我也是》第一季有NINE PERCENT王子異,第二季馬上換為UNINE李汶翰;騰訊視頻《令人心動(dòng)的offer》第一季有R1SE周震南,另一檔《心動(dòng)的信號(hào)》則有火箭少女101楊超越坐鎮(zhèn)多季。

《喜歡你我也是》,王子異、李汶翰

《令人心動(dòng)的offer》《心動(dòng)的信號(hào)》,周震南、楊超越

有平臺(tái)相關(guān)人士透露,某檔素人戀愛(ài)真人秀此前邀請(qǐng)到一位女藝人作為觀察員,對(duì)方功課準(zhǔn)備充分,每期都有金句和戀愛(ài)觀輸出,但在籌備下一季時(shí)團(tuán)隊(duì)首先Pass了她,擬邀人選換成了從平臺(tái)選秀節(jié)目剛剛出道的一位新人。“盡管我們都知道她真的很適合,但新人代表著粉絲流量啊!”

由此可見(jiàn),相比素人嘉賓需要經(jīng)歷多重篩選、層層考驗(yàn),坐在棚內(nèi)觀察一切的明星似乎缺乏客觀的選擇標(biāo)準(zhǔn),遵循平臺(tái)自己明晰的原因,也因此造就了如今參差不齊的節(jié)目效果。

人在棚內(nèi),無(wú)法開(kāi)麥

盡管自知不合適,由于投入成本過(guò)低,許多明星對(duì)類(lèi)似的節(jié)目邀約樂(lè)此不疲。

此前自媒體“娛樂(lè)硬糖”曾指出戀綜觀察員門(mén)檻之低。其統(tǒng)計(jì)了2020年至2021年10月優(yōu)愛(ài)騰芒四大平臺(tái)12檔戀愛(ài)綜藝,發(fā)現(xiàn)共出現(xiàn)包括明星、KOL及專(zhuān)家在內(nèi)58位名人觀察員,其中已婚人士不足三分之一,剩下三分之二有半數(shù)沒(méi)有公開(kāi)過(guò)戀愛(ài)情況,甚至有人出道后從未談過(guò)戀愛(ài)。

可以理解婚戀綜藝反復(fù)邀請(qǐng)未婚、單身明星的原因,特別是那些人氣愛(ài)豆們。因?yàn)樵诮^大部分場(chǎng)合里,戀愛(ài)對(duì)他們而言是略顯禁忌的話(huà)題,長(zhǎng)時(shí)間的避而不談反而促使粉絲和觀眾產(chǎn)生更多獵奇心理,會(huì)愈發(fā)好奇他們的戀愛(ài)觀、初戀、情史。許多節(jié)目的熱搜話(huà)題也與此相關(guān)。

四季《心動(dòng)的信號(hào)》嘉賓陣容

只是很多明星觀察員可分享、或者說(shuō)允許被分享出來(lái)的戀愛(ài)故事比屏幕前的觀眾還要少,于是他們又漸漸變得和觀眾無(wú)差,成為近距離的吃瓜看客,只會(huì)定期說(shuō)一些“好可愛(ài)”、“嗑死我了”、“我不理解”等片兒湯話(huà),無(wú)人在意。

這樣的尷尬在職場(chǎng)題材里更為突顯。

例如正在播出的《初入職場(chǎng)的我們》法醫(yī)季。節(jié)目首期邀請(qǐng)到周雨彤、翟瀟聞、齊思鈞、成毅作為“考核助力團(tuán)”,雖然換了一個(gè)稱(chēng)謂但實(shí)質(zhì)與觀察員并無(wú)太大區(qū)別。只不過(guò)法醫(yī)這一行業(yè)專(zhuān)業(yè)性極高,且相對(duì)冷門(mén),明星們很難在短時(shí)間內(nèi)做到足夠了解,也沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可以分享,難以給到有價(jià)值的輸出。

職場(chǎng)題材設(shè)置明星觀察員的初衷,或許是希望他們能夠代表如觀眾一樣的普通人發(fā)聲,提供一種行業(yè)之外的“門(mén)外漢”視角。如今的矛盾在于,就《初入職場(chǎng)的我們》法醫(yī)季彈幕來(lái)看,觀眾渴求的是導(dǎo)師們的正確答案,是專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)的干貨,不再滿(mǎn)足于有人替我疑惑、替我發(fā)問(wèn)。

一個(gè)轉(zhuǎn)變是,在最新一期“女租客浴室死亡案”中,節(jié)目組讓郭俊辰、周雨彤、翟瀟聞、齊思鈞不再只是坐著觀察,而是進(jìn)入案件模擬現(xiàn)場(chǎng)每人飾演一個(gè)角色,幫助實(shí)習(xí)生還原案發(fā)經(jīng)過(guò),并用自己已知的信息接受實(shí)習(xí)生的拷問(wèn)。

雖然網(wǎng)友們對(duì)這一環(huán)節(jié)依舊褒貶不一,但至少它的出現(xiàn)為明星觀察員的責(zé)任范疇提供了一個(gè)新的方向,特別是在強(qiáng)調(diào)專(zhuān)業(yè)度的職場(chǎng)題材中。

既然大家都覺(jué)得難以開(kāi)麥,何不回歸本行,做一些力所能及的事呢?

《初入職場(chǎng)的我們》法醫(yī)季,劉良

難點(diǎn)在哪?

其實(shí)平臺(tái)和節(jié)目組都清楚應(yīng)該邀請(qǐng)?jiān)鯓拥挠^察員。幾乎每檔節(jié)目都為相關(guān)專(zhuān)家留出了位子。

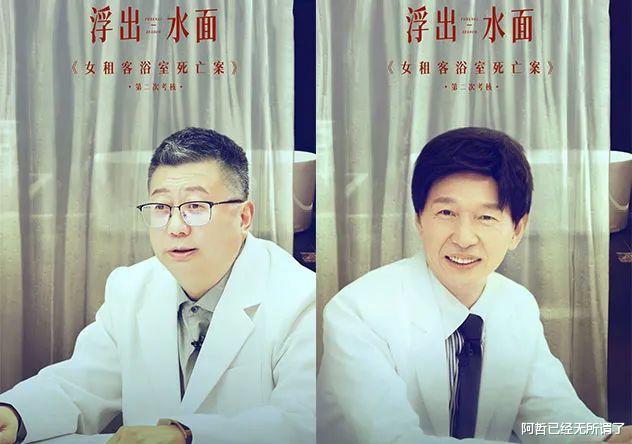

明星之外,《初入職場(chǎng)的我們》法醫(yī)季邀請(qǐng)到“法醫(yī)雙雄”劉良、周亦武,都是出現(xiàn)在教科書(shū)上的大神級(jí)人物。他們?cè)诠?jié)目中既擔(dān)任實(shí)習(xí)生們的導(dǎo)師,也會(huì)來(lái)到觀察室?guī)兔餍呛陀^眾答疑解惑,科普專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

《初入職場(chǎng)的我們》法醫(yī)季,“法醫(yī)雙雄”劉良、周亦武

再往前看,《再見(jiàn)愛(ài)人》邀請(qǐng)到對(duì)溝通頗有研究的黃執(zhí)中和專(zhuān)攻性別研究、家庭研究的學(xué)者沈奕斐,兩人在節(jié)目中一針見(jiàn)血的點(diǎn)評(píng)為節(jié)目添色許多。如今沈奕斐也陸續(xù)出現(xiàn)在《90婚介所》《披荊斬棘的哥哥》《沒(méi)談過(guò)戀愛(ài)的我》等節(jié)目中,成為炙手可熱的“綜藝新人”。

但正如網(wǎng)友提到的,雖然明星觀察員不夠?qū)I(yè),但因?yàn)橛兴麄兊募尤氩庞辛斯?jié)目被更多人知道的可能。如果一檔節(jié)目全是由學(xué)界專(zhuān)家組成,其是否具備綜藝的可看性還要被打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

只不過(guò)耗時(shí)耗力做出的節(jié)目,只為了覆蓋明星嘉賓的粉絲群體嗎?在眼下爆款難求的綜藝行業(yè)里,每檔節(jié)目都把“破圈”掛在嘴邊,終極目標(biāo)無(wú)疑是做好核心受眾的同時(shí)盡可能吸引圈外受眾。綜藝終歸是大眾娛樂(lè)產(chǎn)品,不是粉絲周邊。