國產(chǎn)綜藝,近年殺出了不少黑馬。

從原創(chuàng)喜劇競演《一年一度喜劇大賽》,到將中國舞節(jié)目《舞千年》…

題材看似小眾、冷門,但都靠質(zhì)量征服了大眾。

最近,又有一檔國綜,同樣在選題上十分大膽。

連刷三期,魚叔著實被驚艷到。

這么高級的國綜,真該火出圈了——

《愛樂之都》

為什么說它大膽?

因為它是國內(nèi)首檔專注于音樂劇競演的節(jié)目。

如何讓這門「高冷」藝術(shù)破圈,是這檔節(jié)目的最大難點,也是它的最大看點。

首先,嘉賓陣容就不走尋常路。

出乎預(yù)料地請到了張雨綺這樣的音樂劇圈外人。

她延續(xù)了一貫的耿直,不懂就問,不喜歡就直說。

作為助力人,她的打分標準就一條:能不能產(chǎn)生共鳴。

能讓她感動落淚的就是好劇,無動于衷的就是一般。

而這恰恰最能夠代表普通觀眾的視角。

而阿云嘎作為行業(yè)中流砥柱,首個國有音樂劇團團長。

在作曲、演唱方面都有豐富的履歷。

他與另兩位制作人,代表著音樂劇行業(yè)的專業(yè)視角。

其次,節(jié)目形式打破了音樂劇的欣賞門檻。

音樂劇,其實并沒有那么遙不可及。

它就好比「劇場里的歌舞片」。

通過演+唱+跳的方式,講述一個故事。

節(jié)目時長有限,無法完整呈現(xiàn)一部長達幾小時的劇目。

因此節(jié)選了幾部最具代表性的片段,讓大家在短短幾分鐘里就能領(lǐng)略到音樂劇的最大魅力。

并在開場前配以旁白解說劇目背景,沒看過原版的觀眾也能快速代入情境。

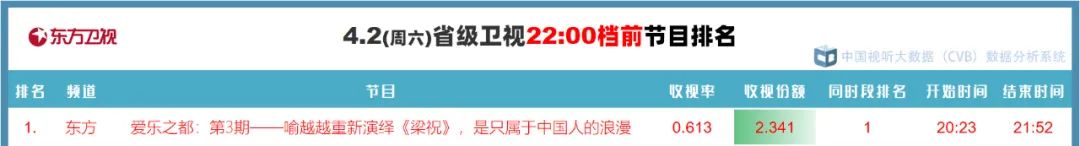

因此俘獲了大量觀眾,最新一期的收視率在中國視聽大數(shù)據(jù)中,排名省級衛(wèi)視同時段第一。

更驚喜的是,節(jié)目中出現(xiàn)了不少中國原創(chuàng)音樂劇。

《蝶》,被人民網(wǎng)評為「史詩級的原創(chuàng)音樂劇」。

它脫胎于古典民間故事《梁山伯與祝英臺》。

不僅著力于呈現(xiàn)階級差異,更深入探討了男女感情觀的不同。

這一次,祝英臺變成了蝶人中最漂亮的姑娘。

她要嫁給人類,以打破「蝶人不能成為真正的人」的詛咒。

可在婚禮的前一夜,不速之客梁山伯突然闖入,揚言要帶走她。

這番表白讓她覺得困惑,因為兩人只見過一次面。

為了試探對方的才華和真心,祝英臺不斷追問。

一問一答的吟唱,如同被賦予了旋律的詩詞:

你怎么寫時間

藏在影子里看不見的光線

你怎么寫永恒

剛剛消失的太短暫的瞬間

你怎么寫頭發(fā)

那會說話的星球上的草原

最后,祝英臺按捺不住地問出:

「你怎么寫愛情?」

這時梁山伯終于遲疑了:

「我從來都沒和她見過面。」

說完甚至想要逃跑。

但祝英臺攔住了他,伸出手碰觸他遞過來的花。

代表著她在愛情中的勇氣,對未來的憧憬。

《蝶》用音樂劇的形式,詮釋了中國詩詞的「言有盡而意無窮」。

余韻悠長的唱詞,可以從兩個面向解讀。

一個是黑暗的。

梁山伯的愛情只是一時腦熱,他不知責任為何物。

祝英臺急于從不幸的婚姻中掙脫,又一頭扎進了男人的騙局中。

一個是光明的。

兩人都從這段感情中,獲得了真正的自由。

正如演員喻越越所說,女人在感情中的勇敢,超出男人的想象。

2007年,《蝶》轟動了全球,成為首部在國外獲獎的中國原創(chuàng)音樂劇。

也再一次證明,藝術(shù)無國界,音樂劇也可以是文化輸出的載體。

如果說《蝶》是中國音樂劇浪漫主義的高峰。

那么《在遠方》就是現(xiàn)實主義的代表。

故事完全從現(xiàn)實取材,聚焦于基層勞動者。

2000年,我國的快遞業(yè)務(wù)開始野蠻生長。

姚遠和他的兄弟高暢,決定創(chuàng)辦自己的快遞公司。

但他們得先從起早貪黑的快遞小哥做起。

整個選段,臺詞和表演高潮迭起,讓觀眾全程入戲。

在演員的生動演繹之下,兩兄弟的性格差異非常明顯,也凸顯了時代的機遇與殘酷并存。

高暢遇到了蠻不講理的客戶,一把扯下手套要去大城市打工。

「我不想坐電梯嗎?人家不讓啊。人家嫌我身上有味兒。你知道我一天要爬多少樓梯嗎?」

姚遠則忍辱負重,樂觀又清醒。

堅信努力就會有回報,他們能靠送快遞買車買房。

「遠方不是你想的那樣,它不是你的腳能夠到達的地方,而是你的心要超越的地方!」

布景和道具,也為現(xiàn)實感加分。

餐館的屋頂,背后是萬家燈火。

三輪車、手套、塑料披風,幾個道具就勾勒出一幅城市景觀和外賣小哥的日常。

無論是題材還是表演,都十分貼近觀眾。

這也成了第一輪競演中反響最熱烈的作品。

瞬間讓大家明白了支持本土原創(chuàng)音樂劇的必要性,也對它的未來抱有無限期待。

音樂劇源于西方,《愛樂之都》的舞臺上當然也少不了經(jīng)典外國劇目。

《歌劇魅影》,全球四大音樂劇之一,觀劇人數(shù)超過1.45億。

也曾被多次改編成影視作品。

2004年的電影版《歌劇魅影》

因為演繹難度太大,害怕砸場子,從未有中國演員在內(nèi)地登臺表演過。

但為了呈現(xiàn)最佳的舞臺效果,節(jié)目組這次下了血本。

男主「魅影」以剪影亮相,拉滿了懸疑張力。

他的內(nèi)心在興奮與恐懼中撕裂,如同猩紅的霧氣,在舞臺上升騰。

而女主克里斯汀如約而至。

佇立在幽暗的大橋上,只能憑借他的牽引摸索向前。

兩人的服裝和造型,都復刻了19世紀的巴黎。

下樓梯時的壁燈,全是真人手持,營造出一種妖冶詭譎的氛圍。

隨著「魅影」撐船載愛人渡河,情節(jié)也抵達高潮。

在「魅影」的引導之下,克里斯汀的高音節(jié)節(jié)攀升,不斷突破著自我。

她釋放全部潛能,只為他而唱。

這一刻,他的殘缺得到了原諒。丑陋的他,卻創(chuàng)造出了完美的音樂天使。

在一聲滿足的嘆息中,表演落幕。

作為第一期的開場秀,這段表演完全撐住了節(jié)目的野心和格局。

連原作者韋伯都忍不住給節(jié)目點贊。

第二期則出現(xiàn)了另一出頂流音樂劇——《媽媽咪呀》。

作為百老匯歷史上最為成功的音樂劇之一,曾創(chuàng)造了150億人民幣的票房神話。

電影版也曾榮獲金球獎提名。

同時,《媽媽咪呀》之于中國音樂劇行業(yè)也有著特殊的意義。

它是首個按照國際音樂劇復制級標準制作的中文版音樂劇。

十幾年前,在全國20多個城市巡演超過400場,票房近2億,是當時的票房奇跡。

堪稱中國音樂劇產(chǎn)業(yè)化的一個里程碑。

而更值得注意的是,它是一部女性題材作品。

對女性形象的塑造有別于傳統(tǒng),拋棄了作為母親、女兒的社會身份,只著重表達她們內(nèi)心的欲望。

如今看來依然毫不過時。

演出開始,三位40+女性聊起了當年的夢想。

唐娜的兩個閨蜜,一個想當小說家,一個想環(huán)游世界,最后都成功了。

而她身為單親媽媽,只能用尷尬的笑岔開了話題。

「我該給我的女兒沖奶粉了。」

她已經(jīng)被柴米油鹽淹沒,不再執(zhí)著夢想。

閨蜜們?yōu)榱酥厥八劾锏墓猓鹆四贻p時最愛的曲子。

隨后的舞臺設(shè)計非常巧妙。

三人現(xiàn)場變裝,不過幾秒,就從普通女人變成了艷光四射的舞臺皇后。

每一個舞蹈動作,都將女性的美感和力量展現(xiàn)地淋漓盡致。

在熱愛的舞臺上,唐娜眼中又重新燃起昔日的自信和熱情。

女性在任何年齡段都有獨特的美。

這種美來源于她的獨立,她的自我,而不只是為了家庭獻身。

這層表達,也引發(fā)了在場所有女性的共鳴。

張雨綺甚至直接跟制作人小柯提議,請多寫一些女性題材,但別再把目光局限在結(jié)婚生子上了。

另一部富有現(xiàn)實意義的音樂劇《致埃文漢森》,聚焦于年輕人的心理健康問題。

四位主角都是「社恐」。

眼鏡、圍巾、帽子、耳機,是他們將自己與外界隔開的保護色。

整段表演將音樂劇的舞臺設(shè)計感體現(xiàn)得淋漓盡致。

時針轉(zhuǎn)動的聲音,行色匆匆的行人,代表著社恐眼中充滿焦慮感的世界。

震撼視覺的紅色背景,配合著大屏幕上不斷播放的特寫畫面,呈現(xiàn)著社恐們的內(nèi)心獨白。

沒有人是一座孤島。

或許,社恐需要的只是被理解、被看見。

隨著善意的聲音涌入,他們也漸漸敢于融入這個世界,將「保護色」甩在身后。

四位演員全情投入,直到演出結(jié)束還在戲里。

一向嚴肅的小柯老師都看濕了眼眶。

除此之外,節(jié)目當中還出現(xiàn)了《巴黎圣母院》《搖滾莫扎特》《魔法壞女巫》等等經(jīng)典作品。

而成就這些精彩演出的,是臺上臺下的音樂劇人。

他們正是音樂劇破圈的領(lǐng)路人。

其中既有鄭棋元、夏振凱這樣很早就開始從事音樂劇表演的「頂級大咖」;

也有丁臻瀅、郭耀嶸等當下奮戰(zhàn)在一線的「中堅力量」;

還有張瑋倫、張會芳等新生代「后浪」。

他們不僅讓我們欣賞到高水準的演唱。

同時,也讓我們了解到國內(nèi)音樂劇行業(yè)的眾生相。

有科班應(yīng)屆生,初出茅廬登臺亮相;

有演了十幾年還默默無聞的邊緣配角,渴望認可;

也有演員、偶像出身,大膽跨界……

不論咖位大小,來到這個舞臺,他們在觀眾面前都是平等的。

然而在舞臺之下,音樂劇人要面對的問題則更復雜。

《愛樂之都》將這些現(xiàn)實困境不避諱地表達出來,更讓我們體會到音樂劇發(fā)展的不易。

比如,演出機會少。

國內(nèi)的音樂劇市場遠遠不算成熟。

除了頭部演員,很多從業(yè)者都面臨著入不敷出的窘?jīng)r,女性尤其艱難。

有不少人都是一邊打工,一邊支撐這個夢想。

像中國第一代音樂劇演員蔣倩如,就在節(jié)目上戲稱自己是中國音樂劇的「墊腳石」。

即便她開嗓就能驚艷四座,但卻并沒有得到足夠多的展示空間。

出于生計壓力,她還曾轉(zhuǎn)行做過幾年微商。

即便是資深演員,也面臨著角色定型的問題。

飾演祝英臺的喻越越,就表示自己接到的角色類型非常單一。

她也希望有更多突破自我的機會。

而由此而來的,是嚴重的人才流失現(xiàn)象。

音樂劇專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生,面臨很大的壓力。

不穩(wěn)定的工作和收入,令許多人知難而退。

方書劍的班里有20多個人,現(xiàn)在還堅持本行的不超過5個。

蔣倩如的同班同學,如今也只剩3、4人還活躍在舞臺上。

這也越發(fā)反襯出音樂劇演員們堅守的可貴。

以及,地域發(fā)展不平衡。

北京、上海的音樂劇產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達。

有名氣的演員已經(jīng)能擁有自己的小劇場和工作室。

令前來參觀的王哲羨慕不已。

他所在的深圳,音樂劇市場可以用荒蕪來形容。

被業(yè)內(nèi)調(diào)侃為「廣寒宮」。

愿意留在那兒的人,都是像他這樣有理想的拓荒者。

在國內(nèi)從事音樂劇,最難的一道坎則是大眾認知度不高。

很多人都誤以為音樂劇是曲高和寡的高冷藝術(shù)。

光是看到這三個字就失去了興趣。

沒有觀眾,對于藝術(shù)而言是最致命的。

但這檔節(jié)目恰恰說明了,音樂劇不是難以接近的。

它和電影一樣靠故事、情感、表演打動人心。

《在遠方》中的打工人,《媽媽咪呀》中的中年女性……

無一不唱出我們的心聲。

不僅如此,節(jié)目也透過專業(yè)的解說、唱詞的轉(zhuǎn)譯。

降低了外國音樂劇作品的理解門檻。

讓我們看到,音樂劇能夠打破地域、文化、語言的壁壘,飛入尋常百姓家。

就像阿云嘎所說,中國音樂劇需要走的路很長,還沒到「斷奶的時候」。

破圈,是音樂劇行業(yè)的共同使命。

有了堅守的音樂劇人,有了良心的音樂劇普及節(jié)目。

這門藝術(shù),必能飛入尋常百姓家。