文/朱安平

封建農奴制度的殘酷統治和深重壓迫,曾是西藏歷史最黑暗、最野蠻的一頁。直至20世紀中葉,隨著西藏和平解放、平息武裝叛亂、實行民主改革,終于實現向人民民主的社會主義制度跨越,迎來西藏人民當家作主的嶄新時代。八一電影制片廠1963年底攝制完成的《農奴》,就是這一翻天覆地巨大變遷的藝術縮影。它通過描述農奴強巴一家人的悲慘遭遇,用真實感人的藝術形象,深刻揭露舊西藏封建農奴制度的罪惡本質,生動表現了廣大農奴頑強不屈的反抗精神,有力闡明了“共產黨來了苦變甜”的真理。影片融紀錄與故事、詩與戲劇于一體,風格凝重而簡練、深沉而含蓄,具有強烈視覺沖擊力和巨大心靈震撼力,不僅彪炳于新中國電影史,而且在國際上也產生了重要影響。

“為了百萬農奴”

西藏被稱為“離太陽最近的地方”,卻曾長期處于封建農奴制的黑暗之中。約占其人口5%的官家、貴族和寺廟上層僧侶三大領主,不僅在經濟上占有西藏的全部土地、草場和絕大部分牲畜,而且在政治上享有買賣、殺害農奴的特權。廣大藏族人民毫無做人權利,終年掙扎于饑餓和死亡線,為擺脫封建農奴制度殘酷統治,曾不斷進行請愿、逃亡、抗租抗差和武裝反抗等斗爭。1951年西藏實現和平解放時,鑒于西藏歷史和現實的特殊情況,中央人民政府與西藏地方政府簽訂的《關于和平解放西藏辦法的協議》,肯定了改革西藏社會制度的必要性,同時對改革采取了十分慎重的態度。西藏上層統治集團中的一些人卻根本反對改革,企圖永遠保持農奴制度,以維護既得利益,與國外反華勢力相勾結,組織一系列武裝叛亂和分裂活動,殺害中央駐西藏干部,殘害擁護改革的西藏群眾,并于1959年3月10日公開撕毀協議,宣布“西藏獨立”,發動全面武裝叛亂。為了維護國家統一和西藏人民根本利益,中央人民政府與西藏人民一道堅決平息叛亂,有步驟地實行民主改革,開創了西藏歷史的新紀元。

影片《農奴》正是西藏平定武裝叛亂和實行民主改革的產物。因創作《柳堡的故事》《海魂》而蜚聲影壇的著名編劇黃宗江,從1959年平息西藏上層反動分子武裝叛亂起,就著手這方面創作準備,先后四次去西藏體驗生活,最長時間達半年之久,對西藏的過去和現在有真切了解,深感平定叛亂和民主改革后西藏農奴的翻身變化。

◆人民解放軍在廣大西藏人民的協助和配合下,至1962年3月,西藏的平叛斗爭全部結束。

《農奴》劇本創作之所以歷時數載,因這一題材涉及極其復雜而又敏感的民族、宗教、特殊的軍民關系等方面,政策性強,難度比較大。黃宗江就曾遇到“感觸很多,不知從哪里寫起”“怎樣寫法,總是確定不下來”等困惑。經大量采訪調研,反復學習領會毛澤東主席“種族問題實質上是階級問題”的指示以及相關文件精神,逐漸明確劇作需要概括這三方面的內容:它應從階級本質揭露舊西藏那個最反動、最黑暗、最殘酷、最野蠻的農奴制度;應運用階級斗爭的觀點和階級分析的方法,說明是誰在為結束和消滅這種制度而斗爭,又是誰在瘋狂掙扎,妄想延續它,大嚷大叫地在保衛它;應顯示出我黨我軍在西藏人民革命中的偉大作用和西藏人民在民主改革后和全國人民一起走上社會主義道路的偉大前途,由此形成劇本的主題。

◆黃宗江

令黃宗江創作思路豁然開朗的,是1960年4月那次從西藏回到北京,看到報紙上刊登的一則消息:西藏有農奴主在解放軍到達后,指使人把持當地農會,打開糧庫私分糧食,也給一個中年農奴分了一份。但這個農奴還是去報告解放軍,主人就派人暗殺他。農奴脖子上挨了一刀,鮮血淋漓趕到解放軍駐地,后來被用飛機送至北京301醫院搶救。黃宗江立即趕到醫院看望,這位農奴的傷口已經縫好,并能開口講話,他激動地說:“我現在的手是人的手,現在的腳是人的腳了!”還不住地表示:“我很想看見毛主席。”黃宗江乍一聽有些不解,經他解釋才明白,原來入院后,護士細心地把他的手腳洗得干干凈凈,這在他生平還是第一次。護士告訴黃宗江,這位農奴對毛主席的感激和熱愛之情,超出了語言所能表達的程度,常常把毛主席的像頂在頭上,以表示對各族人民偉大領袖的敬愛。

◆一位農奴被拴著鐵鏈在勞作,農奴主把他們當作“牲口”一樣對待。

雖是偶遇“插曲”,卻使黃宗江震撼不已:在萬惡的農奴制下,農奴連自己的手和腳都不屬于自己,只有解放了才真正成了自己的手腳。他從那位農奴眼睛里閃動的純樸無比的光芒,不僅讀到了感動,更悟出了“黨的真理、毛主席的真理一旦照亮了農奴們的眼睛,它將發出什么樣的力量!這種力量,是任何反動派也阻擋不了的。”他意識到自己的這部作品就應當反映農奴生活的這種變化,通過農奴在新舊社會的不同經歷來揭露舊西藏農奴制的罪惡,歌頌我黨對西藏民主改革的必要和成果。于是,在他的構思里逐漸出現了兩組互為對立的形象:一組是以強巴等人為代表的農奴形象,必須大力歌頌他們的翻身解放斗爭;另一組是以土登活佛和郎杰父子等人為代表,勾結國外反動派死心塌地反動到底的大農奴主的形象,這是要無情揭露的。就在兩者之間的反復激烈沖突中,展現野蠻殘酷的農奴制與農奴要求徹底解放的尖銳矛盾,昭示這種制度必然被推翻的歷史趨勢。黃宗江一次又一次、一稿又一稿地寫了下去,劇名經歷了《裝啞巴傳》《強巴的遭遇》《鐵匠與啞巴》等變化,最終確定為《農奴》。

“無聲處聽驚雷”

當黃宗江將寫了第五稿的劇本提交廠里,廠長陳播正在籌劃迎接國慶15周年影片的拍攝,讀后大喜過望,認為無論是反映少數民族特別是藏族地區解放、成就,還是例行配合鞏固國防和保衛邊疆宣傳教育,《農奴》都是極好題材,而且劇作本身文學性與銀幕感都很強,充分體現了電影的藝術特性,為影片拍攝提供了堅實而出色的基礎,決定列入拍攝計劃,并親自交到曾編導紀錄片《康藏公路》、又因新近拍攝《回民支隊》受到好評的導演李俊手里,要求爭取成為國慶15周年獻禮片。

◆1954年,李俊在西藏布達拉宮。

有過入藏拍片經歷的李俊,感到對西藏農奴制歷史、文化及現狀的認知,與《農奴》拍攝很有關系,因而在物色攝制組主創人員時,特意選擇曾一起拍攝《康藏公路》的攝影師韋林嶽、美工師寇洪烈,再度聯手合作。李俊還找來曾到西藏體驗過生活的總政文工團的彥克、一直在藏的西藏軍區文工團的羅念一,共同擔任影片作曲。他們對《農奴》拍攝成功,起了重要協助作用。正是韋林嶽堅持采用最能展示凝重基調和歷史沉重感的黑白膠卷,以與平叛之前西藏社會暗無天日、農奴狀況壓抑沉重匹配,促成李俊放棄當時廠里優先提供最先進的東德艾柯發彩色膠卷,轉為使用最原始的黑白片拍攝,成就了影片具有極大藝術感染力,獲譽“不可多得的黑白經典電影”。同樣,在外景地的選擇上人們也曾有爭議,許多人想在避暑山莊拍攝,理由是這樣既方便又節省,對去號稱“世界屋脊”的西藏高原則感危險太大,高寒缺氧、交通不便、供應困難。寇洪烈受李俊私下特派親去避暑山莊實地考察,證實那里根本無法體現西藏的高穹流云、廟宇建筑和風土人情。最后李俊下決心將外景地定在西藏,成就了第一部在雪域高原拍攝的故事片。

1963年2月,《農奴》攝制組正式成立,1個月后即兵分3路先后取道甘肅柳園,穿越青藏高原,于4月會師西藏拉薩,開始進行拍攝準備工作。按照李俊創作習慣,先和攝制組討論分鏡頭劇本,聽取各方面意見,藉以統一創作思想,敲定后火速寄回廠部審查,同時進行體驗生活,訪問農奴家庭、貴族莊園、寺廟,并著手選擇演員與實地采景。

就在攝制組翹首以盼廠里對分鏡頭劇本的回音,豈料等來的卻是要求“停拍”的副廠長王牧與編劇黃宗江。原來黃宗江看了分鏡頭劇本后非常不滿意,覺得對文學劇本改動太大,立即給李俊寫了一封長信進行探討,信還沒寄達,又心急如火飛來拉薩當面交涉。

◆《農奴》分鏡頭劇本。

雙方分歧主要在影片開頭、結尾及表現宗教形象等處理。文學劇本以西藏慶豐收傳統節日的望果節作為序幕與結尾,黃宗江認為這樣前后呼應,在劇作結構上顯得完整,又有一定的民族色彩。李俊則認為序幕的喜慶氣氛有悖于全片凝重、深沉的格調故刪去,代之以布達拉宮內象征宗教統治的一排排長號對天長鳴,沉悶的號聲與呻吟似的農奴的勞動號子聲交織,引出高大莊園墻下坦胸露體負重彎腰農奴緩慢蠕動場面,直接帶入特定環境;結尾則去掉望果節場面,讓從昏迷中醒來的強巴,在群眾控訴大會的聲浪沖擊下,熱淚盈眶地吐露心聲,“我說,我說,我有很多話要說……”面對領袖畫像激動異常地喊出“毛主席”!李俊認為這樣結束,洗煉含蓄而又回味無窮。最大改動是對“白度母”的表現,原劇本突出其是代表希望、善良和美麗的女神,不僅將蘭尕與之類比,而且讓饑餓的小強巴產生受助幻覺等,李俊考慮在文學描寫中可以成立的形象,并不適合于銀幕上完全照搬,為避免產生副作用和反效果作了刪剪。

兩人為之爭執不下,王牧最后提議交由電影界最高領導定奪。文化部分管電影的副部長夏衍親自認真比看,表示“分鏡頭劇本比文學劇本提高了一步,再潤色一下可以按照分鏡頭劇本拍攝。”就此平息了這場良性藝術之爭,得以順利開機拍攝。

盡管在分鏡頭劇本的一些處理上存有異見,但對其以“于無聲處聽驚雷”作為總體基調,抓住并圍繞主人公強巴由不是啞巴變成啞巴、再由啞巴變成不是啞巴的貫串主線,充分調動各種電影手段予以精心體現,黃宗江還是滿意并充分肯定的。這正是他創作該劇的苦心孤詣所在,以此凝聚階級壓迫的殘酷與精神奴役的深重,從本質上充分揭露舊西藏封建農奴制的黑暗和罪惡,生動再現百萬農奴站立起來成為主人的偉大歷史變遷。李俊在分鏡頭劇本中以粗獷豪放的筆觸和遒勁濃重的色彩,對此作了深入闡發與形象演繹,在酷烈與血腥、反抗與屈服的交織推進中,強化越是不讓說話、越是嘴巴堵得緊,越能凸現人物性格,也就越具有強烈情感沖擊力和巨大心靈震撼力,雄辯而有力地表明:反動殘酷的農奴制,非推翻不可;反動上層分子的叛國行為,非粉碎不可;西藏人民在共產黨、毛主席領導下,非獲得徹底解放不可!

實拍及后期制作中,按照李俊確定的將影片“處理成一座用斧子砍出來的大型雕塑”目標,使之“體積大,分量重,線條粗,輪廓鮮明,可以給觀眾一種蒼勁有力的感覺”,各部門齊心協力精雕細刻,充分運用和發揮視覺藝術特點,力求達到“凝重、深沉、含蓄、簡練”。攝影大膽采用黑白反差很大的階調建構畫面,以營造濃重、晦暗、低沉、粗獷的氣氛,利用高原強烈陽光形成不同光彩,低調表現階級壓迫的陰森可怖,高調則展現解放軍帶來的光明;造型強調粗獷線條和立體雕塑效果,凸顯如同青銅鑄像般堅實和力度感覺;鏡頭運動和畫面組接,或酣暢遒勁、或簡潔洗練,賦予強烈而鮮明的對比與象征意味;音樂密切配合畫面,低沉哀傷與昂揚悠遠渾然一體,既襯托情節發展轉換,又抒發人物情懷,從而以雄渾氣勢、深沉感情和濃烈色調,更好突出和強化影片的獨特內容。

讓農奴演《農奴》

對于演員的選擇,黃宗江與李俊同樣高度一致,一開始就都主張選用藏族演員。演員出身的黃宗江認為,農奴出身的演員經過一段時間培訓,進行本色表演應該不成問題。李俊1954年為拍攝紀錄片到西藏,在為農奴的苦難震撼的同時,也對他們依舊那么熱情和樸實而留下深刻的印象,一直想讓農奴們以主人公的身份在銀幕上訴說自己的悲慘命運,這不僅更有意義,而且更能保持原汁原味的西藏風格。

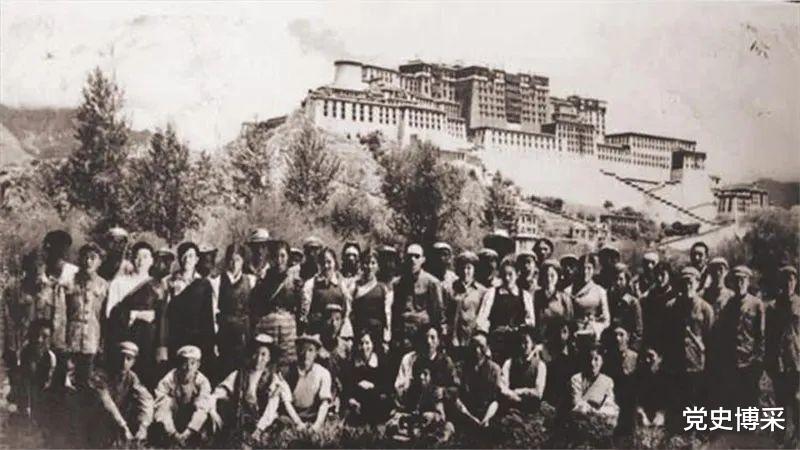

◆1963年,電影《農奴》攝制組在拉薩合影。

當攝制組抵達拉薩與西藏工委宣傳部接頭,得知西藏話劇團有一批剛從上海戲劇學院畢業的藏族學員,他們的畢業匯報演出劇目《文成公主》在上海引起轟動,周總理看后高興地表揚說:“你們是高原話劇的種子,要在高原上生根開花。”李俊大為振奮,馬上調看藏族演員演出的三個藏語獨幕劇。盡管大家聽不懂藏語,但感覺到舞臺上藏族生活氣息濃厚,表演也很自然,對選用藏族演員產生了信心。

年輕藏族演員們第一次聽劇本,就表現出極其可貴的巨大熱情。現場除朗誦者聲音之外,室內靜得出奇,演員們都聚精會神地聆聽,劇本中農奴主令人發指的罪行,農奴們所受的殘酷剝削和迫害,令他們時而咬牙切齒憤恨不已,時而憂心忡忡熱淚盈眶。后來在影片中扮演強巴的旺堆,聽完劇本后立刻主動要求扮演郎杰這個人物,問他為什么選這個反面角色,他回答說:“要揭露老爺們吃人的狠性!”后來扮演郎杰的穹達則表示:“為了拍好《農奴》,就是做個群眾演員,也要盡全力去工作。”隨之在重排三個藏族獨幕話劇過程中,攝制組的人員又通過突然提問要求解答他或她所扮演人物的思想感情,或有意突然改變一下原來舞臺調度,從中了解他們的適應和即興表演能力,并從文學劇本中選出14個片斷,由演員自報安排角色,每個角色配有幾位演員,分組進行獨立排演練習,使攝制組對每個演員的表演氣質和創作資質,有了更多了解和把握,為最后確定角色打下基礎。

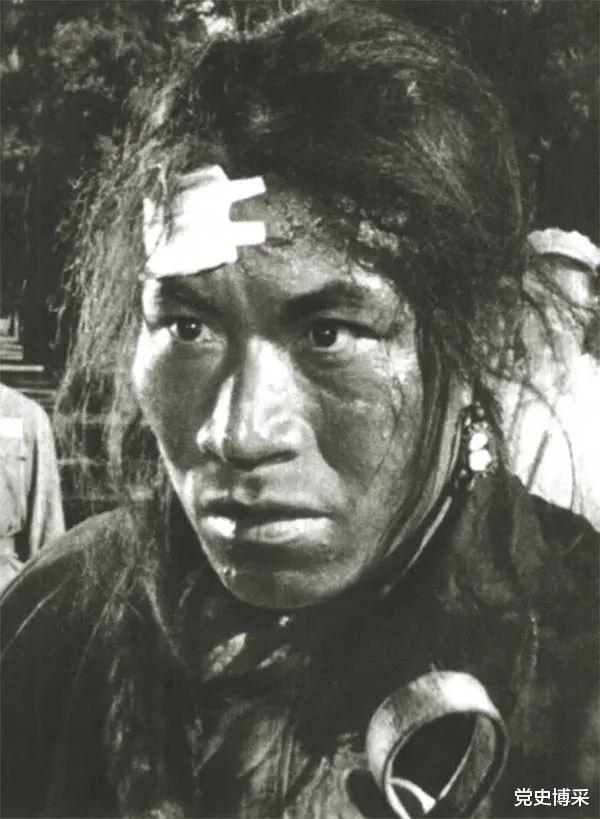

◆扮演強巴的藏族演員旺堆。

由誰扮演強巴是關注焦點,與這個中心人物能否站立起來關系極大。導演提出扮演者應是一個過去曾是農奴的演員,不僅在外形上應當高大、粗獷,而且在內心方面必須十分深沉、蘊含。經反復慎重考慮,目標指向旺堆。在過去的生活經歷里,他除了沒有裝過啞巴以外,幾乎與強巴完全一樣,祖輩是拉薩次角林寺莊園的“屬民”,他生下來就成了小農奴,父親給老爺趕騾子出門運東西在外失蹤,自己五六歲起在地上爬著給少爺當馬騎,在農奴主皮鞭下長大,雖曾三次逃亡,出家當過苦工喇嘛,但一直未逃出農奴制藩籬。正如他后來所說,飾演強巴就是自己生活重現。在此前的表演訓練中,他的表現也很出色,各方面條件都很符合,唯一不放心的,在于劇中強巴被迫裝了半輩子啞巴,開口后也只說了一句話,使強巴形象的塑造失卻語言這一重要表演手段,必須通過眼睛來表達人物內心世界,他能否勝任呢?正是通過一個名叫“我的遭遇”的小品練習,旺堆終于獲得確認。他站在小舞臺上,向特邀前來觀看的藏族群眾講述自己經歷,起初還有些局促不安,但很快進入童年和青年時期的悲慘遭遇狀態,舞臺變成了控訴的講壇,講完之后他的感情還平靜不下來,長久沉默一言不發,那雙深沉的眼睛證明“會說話”,導演等攝制人員一致感到,面前就是一個活生生的強巴形象。

全片角色分配確定后,攝制組又安排演員到農奴家庭訪貧問苦,參觀領主家園、寺廟以及叛國活佛反動罪行展覽等,結合自己過去的遭遇進行回憶對比,在此基礎上轉入案頭分析和實際排練。導演、攝影、美工從不同角度介紹電影中表演特點,以及不同于舞臺表演的特殊條件和要求,從劇本中選出28場戲,按照演員不同情況逐場逐段排演,使之更為深刻認清西藏農奴與農奴主之間不可調和的階級矛盾,更進一步激發階級感情和提高思想覺悟,明確影片中的人物不是演員自己,而是經過概括、集中和提煉的藝術典型,一步步逐漸接近角色,將人物“做什么”和“怎么做”固定下來。

◆演員們拍攝電影《農奴》期間細心揣摩人物的角色。

由于有切身的生活體驗,又經過精心培訓,藏族演員們很快進入狀態,實拍中在導演的細致耐心的啟發引導下,表演認真發揮出色,不僅具有“樸素、自然、真實、感人”特點,而且顯示了全身心投入的忘我精神。無論年齡最大的旺堆,當年以30多歲飾演青年強巴,還是低齡飾演大齡,演奶奶的拾雀卓瑪23歲,演60多歲曲佩活佛的邊巴頓珠只有26歲,從化妝到形體都克服了很多困難。就連從拉薩業余歌舞團挑選來扮演童年強巴的小旺堆,也是生下來失去父母在黃連泡大的小農奴,西藏民主改革后被送進孤兒院,表演中將自己悲慘遭遇與強巴童年不幸緊緊聯系在一起。拍攝“小強巴偷吃供果”這場戲時,小旺堆一天沒吃飯,其他人奇怪地問為什么,他說怕忘了過去挨餓的滋味演不好戲,餓著肚子演更逼真一點。

◆《大眾電影》1964年第5期。

《農奴》于1964年國慶15周年前夕隆重上映,作為第一部揭露西藏農奴制度和反映西藏人民解放的藝術影片,在各方面引起強烈而巨大反響。《農奴》攝制組獲邀登上天安門參加國慶觀禮,游行行列中專門有一輛矗立強巴塑像的《農奴》彩車。周總理親自接見旺堆,握手稱贊“你演得不錯”。旺堆和黃宗江隨中國電影代表團,參加了在印尼雅加達舉辦的亞非電影節。繼1981年捧得馬尼拉國際電影節金鷹大獎,1994年又獲國家民委頒發的少數民族“騰龍獎”紀念獎,成為少數民族題材經典影片,迄今仍為專家學者解讀分析的重要電影樣本,其拍攝手法亦被新的導演推崇學習。

本文為《黨史博采》原創

未經許可不得轉載

侵權必究

維權支持:河北冀能律師事務所