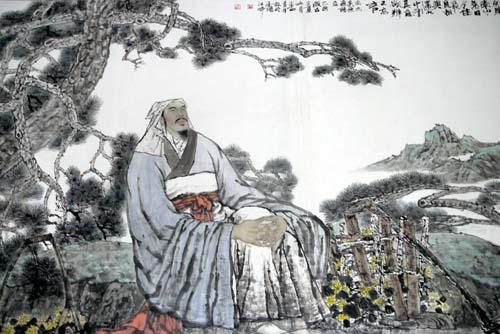

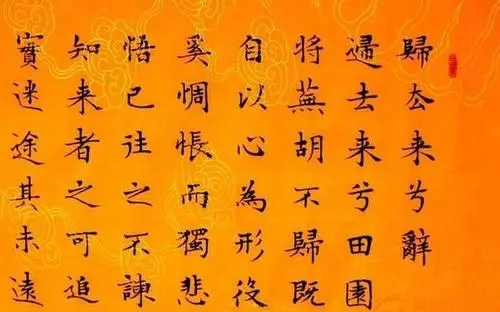

公元405年,陶淵明以一篇立意高超如行云曜月,文辭暢達(dá)如流水歸舟的《歸去來兮辭》,告別十二年左右的仕宦生涯,開始了自耕自種、飲酒讀書的田園生活。這一篇短短的文章不僅是陶淵明心聲的吐露,還開創(chuàng)了中國(guó)文化里的“歸去”主題,更像一個(gè)號(hào)角,一聲親切的呼喚,時(shí)時(shí)在后世那些渴望自由、尋求超脫、懷念故土的人耳邊響起:“歸去來兮,田園將蕪胡不歸?”

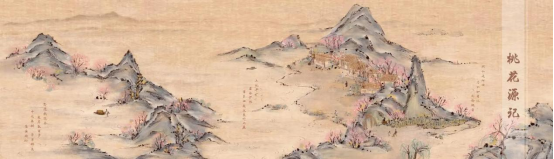

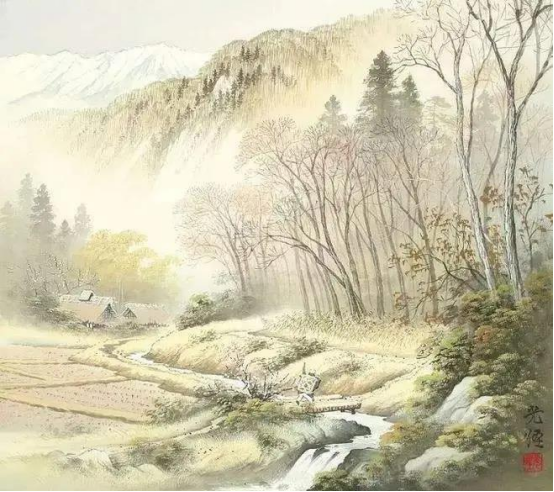

有一種說法很有趣,如果陶淵明不是生長(zhǎng)在江西九江,他是否還會(huì)這樣眷戀田園?九江襟江帶湖,坐落在長(zhǎng)江邊,還抱擁中國(guó)第一大淡水湖鄱陽(yáng)湖,一江一湖已經(jīng)讓九江云蒸霞蔚、水汽氤氳,這還不夠,贛、鄂、皖三省毗連的河流在九江境內(nèi)縱橫交錯(cuò)匯入長(zhǎng)江,把九江滋養(yǎng)成“天下眉目之地”,魚米稻糧之鄉(xiāng)。

山能聚水,水亦養(yǎng)山,九嶺幕阜山脈蜿蜒騰躍于九江腹地,孕育出雄、奇、險(xiǎn)、秀的廬山。巧的很,廬山又名匡廬,作為商周時(shí)期隱士匡俗隱居之地而聞名,隱逸的基因早已在這片大地留存。大片湖澤濕地,沃野千里,吸引了全世界的候鳥來此棲息越冬,“羈鳥戀舊林,池魚思故淵”(《歸園田居》其一)“眾鳥欣有托,吾亦愛吾廬”(《讀<山海經(jīng)>其一》),陶淵明這些廣為流傳的詩(shī)句與他生長(zhǎng)的這片云水之地氣質(zhì)高度吻合。

在《歸去來兮辭》里,陶淵明簡(jiǎn)直是一路歡歌回到他的田園,“舟遙遙以輕揚(yáng),風(fēng)飄飄而吹衣”,讀到這里會(huì)有一個(gè)奇怪現(xiàn)象,千古讀者似乎都感覺到了迎面吹來的微風(fēng),頭發(fā)和衣襟都被輕輕吹動(dòng),心情頓時(shí)無比放松,一股喜悅從心底涌現(xiàn)。

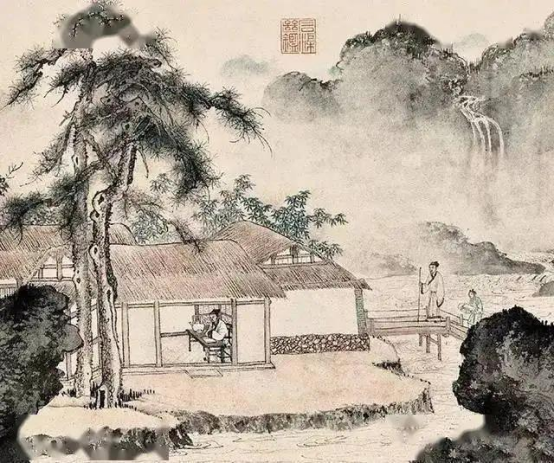

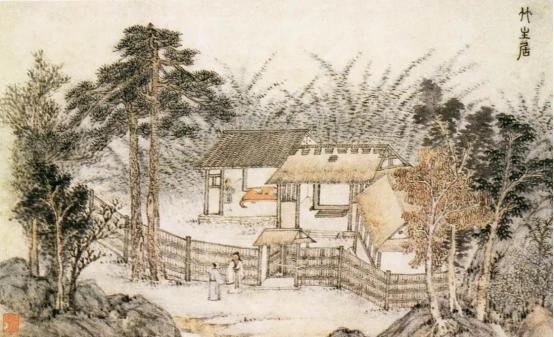

在文中,陶淵明對(duì)田園生活的設(shè)想應(yīng)該和《桃花源記》比照閱讀,他杜絕一切政治上的社交應(yīng)酬,只和親戚鄰居農(nóng)夫閑話,和孩子們游戲,讀書飲酒逛菜園子,耕種耘籽,閑暇登高歌嘯,臨水賦詩(shī),入山行走,駕船閑游。他可以是那個(gè)“忘路之遠(yuǎn)近”“忽逢桃花林”的漁夫,也是桃花源里“黃發(fā)垂髫,并怡然自樂”的村民,唯獨(dú)不是什么太守之類的官員、劉子驥一流的“高尚士”,更不作興什么“談笑有鴻儒,往來無白丁”自矜清高的生活。

歷史上一直有很多人懷疑陶淵明回歸田園后的生活,認(rèn)為他是一個(gè)有僮仆的小地主,種田種豆都是消遣,并不以此生活。這種言論的根據(jù)一,是陶淵明出身貴族,做過官員,還有親戚是長(zhǎng)沙郡公,來往的一些朋友比如顏延之也是地方長(zhǎng)官,再窮也不會(huì)窮到哪里去。而且《歸去來兮辭》里不是寫了有“僮仆歡迎”嗎,可見“家貧”兩個(gè)字是和貴族比,比上不足比下是有余的,絕不可能像個(gè)農(nóng)夫一樣去地里刨食。

這種論調(diào)在士大夫階層曾占居主流,因?yàn)樗麄円宰陨韥矶忍諟Y明,認(rèn)為這是不可能發(fā)生的。他們有的像王維一樣在山水優(yōu)美的地方做一座別院,過著精致的田園生活,或者偶然寄居在農(nóng)夫家中,體驗(yàn)幾天返璞歸真的鄉(xiāng)村生活,還有人寫著“鋤禾日當(dāng)午,汗滴禾下土”(李紳《憫農(nóng)》)的詩(shī)句,卻追求驕奢淫逸的物質(zhì)享受。這些人是無法真正走近陶淵明的。

陶淵明回歸田園在四十一歲左右,到他去世有二十多年光景,他究竟是過著《歸去來兮辭》里僮仆迎門、逍遙自得的生活,還是窮困潦倒、辛勤耕作卻還是餓肚子的生活呢?陶淵明其實(shí)在詩(shī)里非常坦誠(chéng)地交待了一切。

公元405年冬,陶淵明歸家。408年,家中遭火災(zāi),《戊申歲六月中遇火》“正夏長(zhǎng)風(fēng)急,林室頓燒燔。一宅無遺宇,舫舟蔭門前。”夏天火災(zāi),容易起火又難撲滅,房屋被燒了個(gè)干凈,陶淵明一家只能暫時(shí)住在船上,糧食也來不及轉(zhuǎn)移。

大約兩三個(gè)月,陶淵明搬家了,沒有回原址,而是住在“南村”。這里人口比原來多,鄰居里還有著“奇文共欣賞”的“素心人”,雖然茅廬不大,僅能容床席而已,陶淵明依然歡喜稱意。

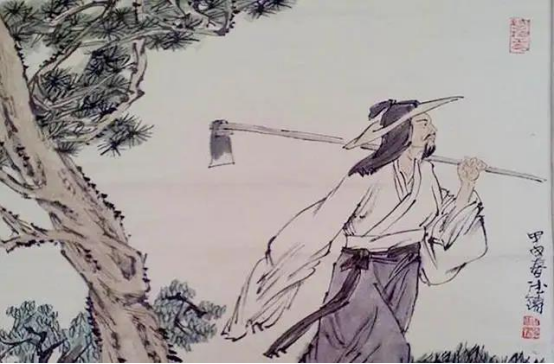

公元410年,陶淵明寫有《庚戌歲九月中于西田獲早稻》“晨出肆微勤,日入負(fù)耒還”“盥濯息檐下,斗酒散襟顏”,這些詩(shī)句既寫了勞作的艱辛,早出早歸,又有生活貼切的描述,農(nóng)民出去做活從來不打空手,回來的時(shí)候扛著柴禾。如果說這些還可以通過觀察的角度來寫,那個(gè)農(nóng)事歸來以后在屋檐下洗臉洗腳,坐下來喝酒的人,除了陶淵明還能是誰呢?“秉耒歡時(shí)務(wù),解顏勸農(nóng)人”,肩著農(nóng)具出門,安慰路上遇見的農(nóng)人,這個(gè)“耕種有時(shí)息,行者無問津”的人物,豈是那些生怕別人不知道自己是個(gè)與眾不同的隱士之流?“時(shí)復(fù)墟曲中,披草共來往”“相見無雜言,但道桑麻長(zhǎng)”“歡言酌春酒,摘我園中蔬”,閱讀這些詩(shī)句,好像能聞到泥土里親切的氣味、在田野里跋涉時(shí)折斷的草莖清香,聽到農(nóng)人聊起莊稼漫不經(jīng)心的絮語(yǔ),看見鋤頭揮出去落下肌肉的伸張,汗水滲透麻布衫子又被清澈山泉洗潑后的潮跡,這些氣息既無法偽造,也無法模仿。

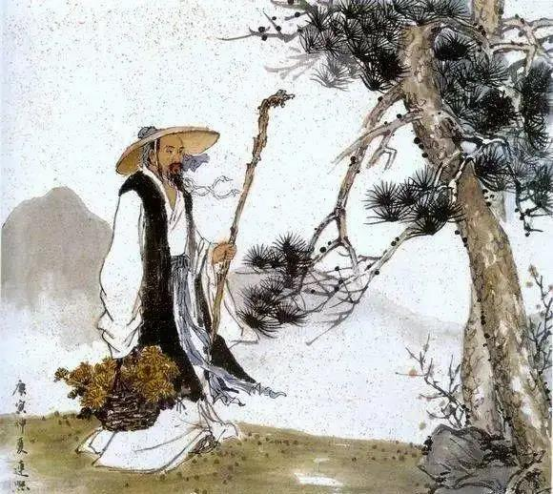

陶淵明存世一百多首詩(shī)歌里三分之一的篇幅都關(guān)于勞作,一年四季種瓜點(diǎn)豆,春耕夏耘秋收冬藏,深谷汲水,深山負(fù)薪,東籬采菊,壺漿勞鄰,不管是“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸”的辛苦,還是“山中饒霜露,風(fēng)氣亦先寒”的惡劣環(huán)境,“菽麥實(shí)所羨,孰敢慕甘肥”的清貧,甚至“饑來驅(qū)我去,不知竟何之”的困頓,他都不改初心。

“種豆南山下,草盛豆苗稀”莊稼長(zhǎng)勢(shì)不太好,“炎火屢焚如,螟蜮恣中田”遇到蟲災(zāi),“夏日長(zhǎng)抱饑,寒夜無被眠”生活窘迫,這些他都不諱言,好像從來不怕別人“早知如此何必當(dāng)初”的譏嘲。

在安靜的田園生活間,他仍然關(guān)注時(shí)局的變化。公元420年,劉裕篡晉自立,駭人聽聞的是為了符合圖讖所言“昌明(晉孝武帝)之后有二帝”,劉裕刺殺晉安帝之后立晉恭帝,然后再次殺害。這一年,陶淵明寫了《述酒》詩(shī),對(duì)人類文明歷史里那些與文明不相符甚至相悖的做法進(jìn)行了最大的譴責(zé)和哀悼。

陶淵明待在家里喝酒寫詩(shī),好像不和外界發(fā)生聯(lián)系,但是就像桃花源一樣無法阻止別人闖進(jìn)他的世界,給歷史留下幾段逸聞。

比如有一任江州刺史叫王弘,是名相王導(dǎo)的曾孫,他很仰慕陶淵明想結(jié)識(shí)他,上門拜訪,陶淵明卻稱病不見,他就結(jié)交陶淵明的好友龐通之等人,讓他們代為說合。他打聽到某日陶淵明要去廬山,就請(qǐng)龐通之等人備好酒,提前在半道上等候。

陶淵明看到故人約酒,就在野外暢飲。喝得高興的時(shí)候,王弘就走出來和他相見。志書上說他們歡宴窮日,陶淵明沒有穿鞋,王弘就讓手下人替他做鞋,陶淵明直接伸出腳讓他們量,大大方方毫不扭捏。后來王弘多次遣人送酒和錢給陶淵明,留下了“白衣送酒”的典故。

廬山東林寺為佛教凈土宗祖庭,大師慧遠(yuǎn)成立白蓮社,廣邀賢達(dá),據(jù)說大詩(shī)人謝靈運(yùn)曾想加入?yún)s不得門路。慧遠(yuǎn)想請(qǐng)?zhí)諟Y明入社,某日請(qǐng)他赴宴,陶淵明希望宴席上可以飲酒。飲酒是違背佛教教條的,但是主人仍然答應(yīng)了,為他備酒。最后陶淵明還是沒有加入白蓮社,“攢眉而去”。據(jù)說陶淵明雖不入白蓮社,卻與慧遠(yuǎn)等人結(jié)為好友,某日慧遠(yuǎn)與一位道士送別陶淵明,聊到投機(jī)處,不知不覺走過了虎溪上的小橋,傳來老虎的吼聲,原來慧遠(yuǎn)大師曾立誓終身不過此橋。三位智者不禁相視而笑,這就是著名的“虎溪三笑”故事。

陶淵明甘于貧困也安于貧困,對(duì)于自己的選擇他唯一感到遺憾的是愧對(duì)家人。“年饑感仁妻,泣涕向我流。丈夫雖有志,固為兒女憂。”(《詠貧士 其七》)“汝輩稚小家貧,每役柴水之勞,何時(shí)可免?念之在心,若何可言”(《與子儼等疏》),作為一位丈夫,他對(duì)同甘同苦的妻子抱歉,作為仁愛的父親,他因?yàn)椴荒芙o孩子們提供舒適的生活而感到愧疚。

陶淵明曾寫過一首調(diào)侃兒子們的詩(shī)《責(zé)子》:“雖有五男兒,總不好紙筆。阿舒已二八,懶惰故無匹。阿宣行志學(xué),而不愛文術(shù)。雍端年十三,不識(shí)六與七。通子垂九齡,但覓梨與栗”,將五個(gè)兒子統(tǒng)統(tǒng)“損”了一番,結(jié)果引發(fā)后人對(duì)陶淵明教育失敗的議論,其實(shí)詩(shī)里洋溢著陶淵明對(duì)兒子們的慈愛,這種輕松玩笑的口吻絕不是傳統(tǒng)家庭里“嚴(yán)父”所能表達(dá)出來的。黃庭堅(jiān)看得通透,他說“觀淵明此詩(shī)想見其人慈祥戲謔可觀也。”陶淵明不僅對(duì)子女有慈父心腸,他對(duì)所有人都具有寬宏悲憫的心懷。有一次陶淵明曾派一個(gè)農(nóng)家子到家中挑水取柴,他在信里說:“此亦人子也,可善遇之。”

去世前一年,陶淵明因?yàn)?ldquo;躬耕自資,遂抱羸疾”(《昭明文選?陶淵明傳》),長(zhǎng)期耕作營(yíng)養(yǎng)不良病倒。當(dāng)時(shí)的江州刺史檀道濟(jì)去看他,陶淵明已經(jīng)臥床數(shù)天“偃臥瘠餒有日”,瘦弱饑餓。檀道濟(jì)大為感慨,說他活在文明之世,為何“自苦”到這份田地,就勸他出去做官,陶淵明再次拒絕。

檀道濟(jì)以為苦的,陶淵明當(dāng)然知道苦,只是他所追求的道路遍布荊棘,饑寒只是其中的一環(huán)。在辭官時(shí)他已經(jīng)做好了心理準(zhǔn)備,“一朝辭吏歸,清貧略難儔”,在歲月的磋磨中他也“貧富常交戰(zhàn)”,但是最終還是“道勝無戚顏”。求仁得仁,他獲得了最終的勝利。

公元427年九月,陶淵明在菊花的香氣里走到了生命的盡頭。在陶淵明去世前不久,他寫了《挽歌詩(shī)》和《自祭文》,“陶子將辭逆旅之館,永歸于本宅”“有生必有死,早終非命促”“幽室一已閉,千年不復(fù)朝”“昔在高堂寢,今宿荒草鄉(xiāng)”“但恨在世時(shí),飲酒不得足”。生死關(guān)頭陶淵明依然以充滿幽默的詩(shī)意,向人世做最后的告別,給后人留下一個(gè)淡泊悠遠(yuǎn)的背影。

來源:翻開江西這本書