周桃華龍華軒畫館監制

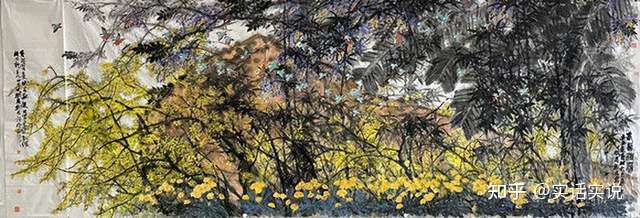

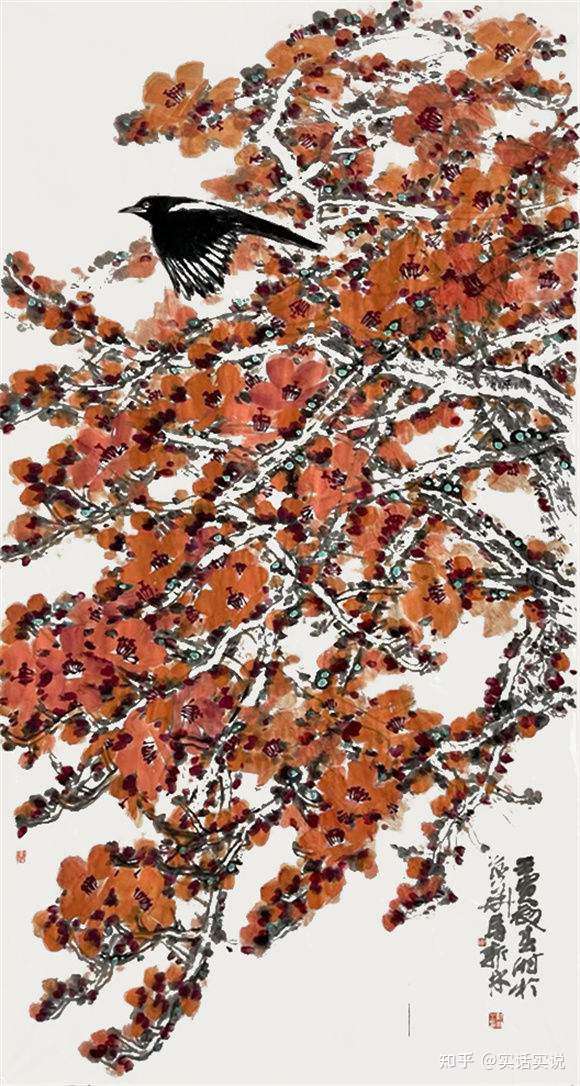

中國畫在世界美術領域中自成體系,獨具特色,成為東方繪畫體系的主流。具有節奏感的筆觸為畫面增添了形式美,使得色彩相接相得益彰,給畫面增添了賦有運動感的精神氣韻,表現出了山水的千變萬化之感。馬新林的作品所描繪的景物豫在目前,運用不同的筆法表現,筆墨兼具,所謂是得之于心,應之于手。

馬新林,1956年出生于山東省濟南市,祖籍山東省萊西市。畢業于廣州美術學院中國畫學院,獲中國畫專業文學碩士學位。現為中央文史研究館特約研究員,中國美術家協會理事,

李可染畫院副院長。

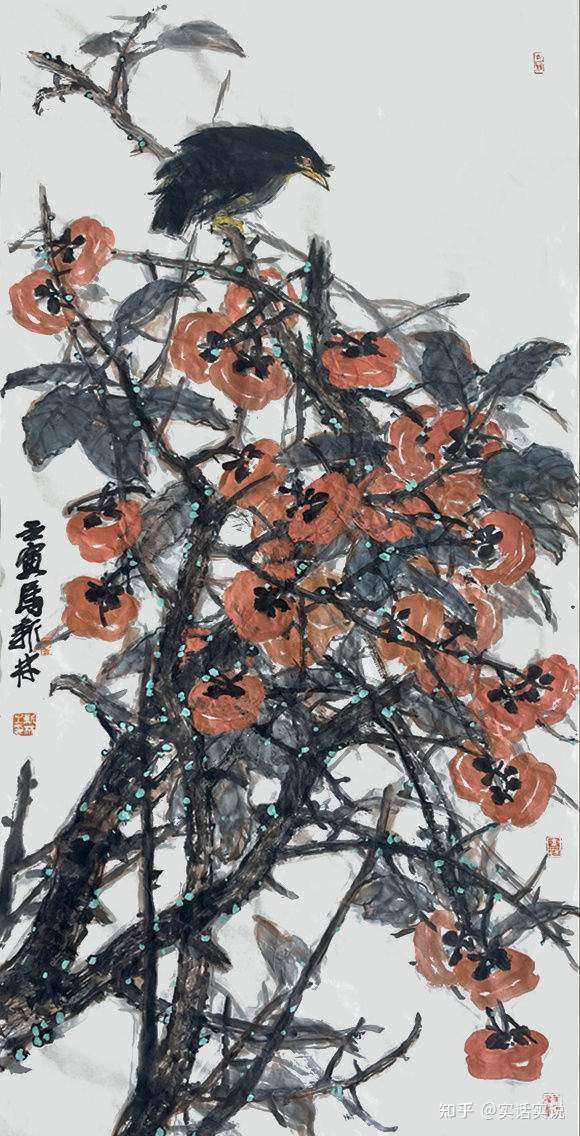

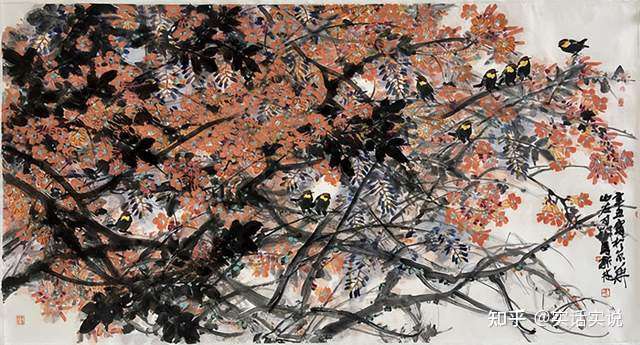

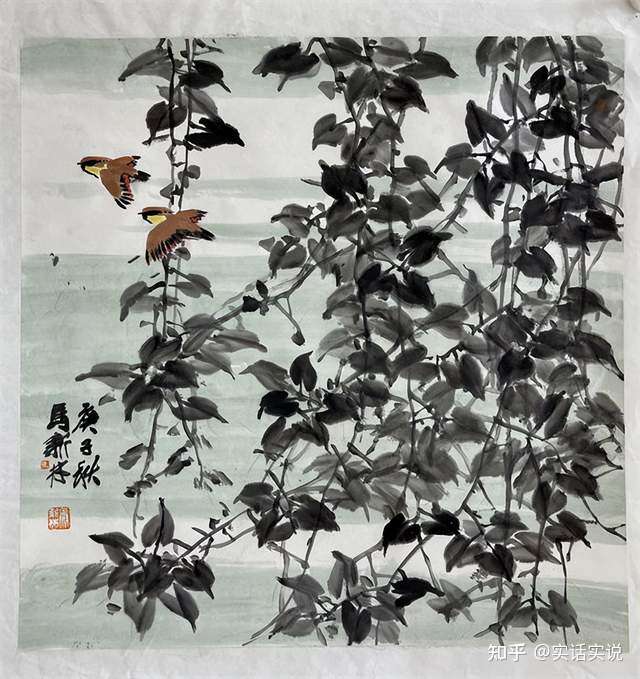

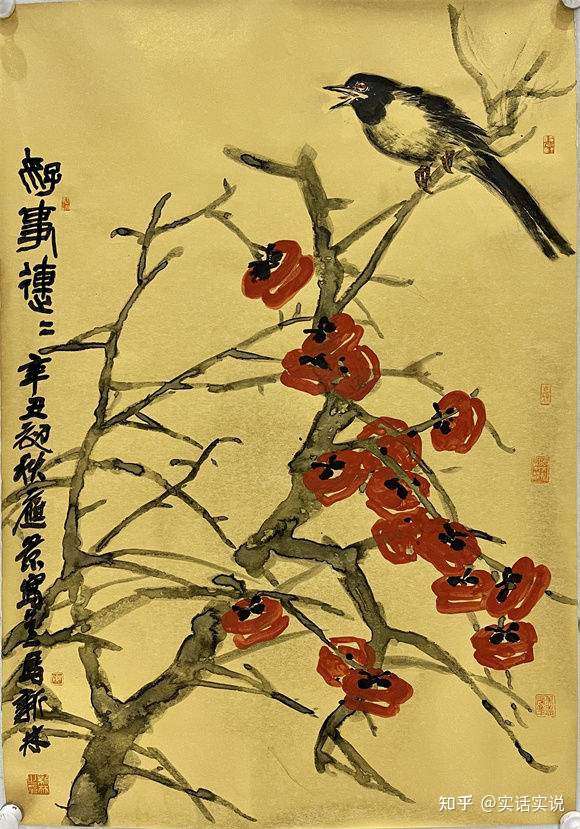

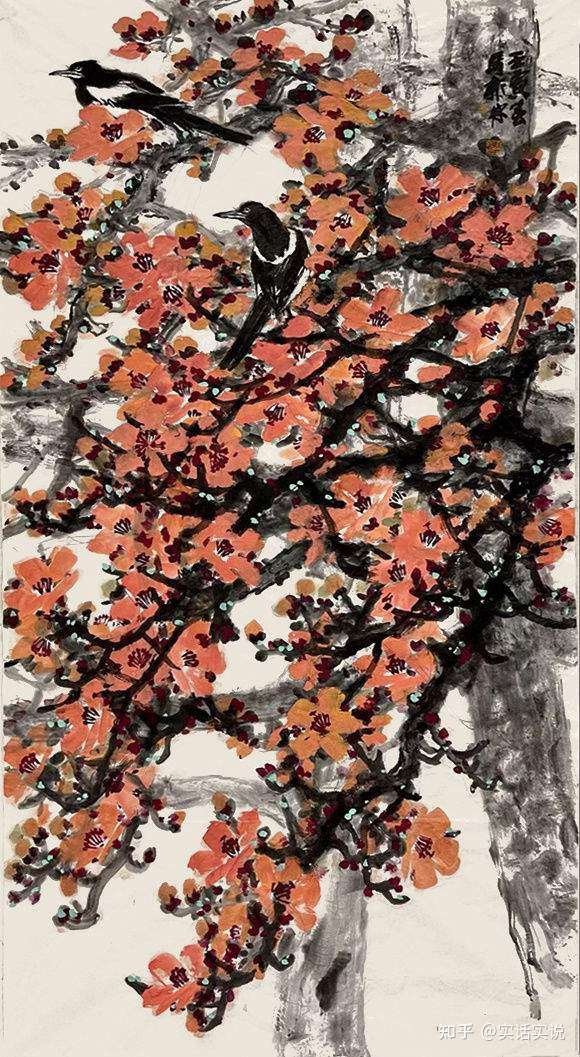

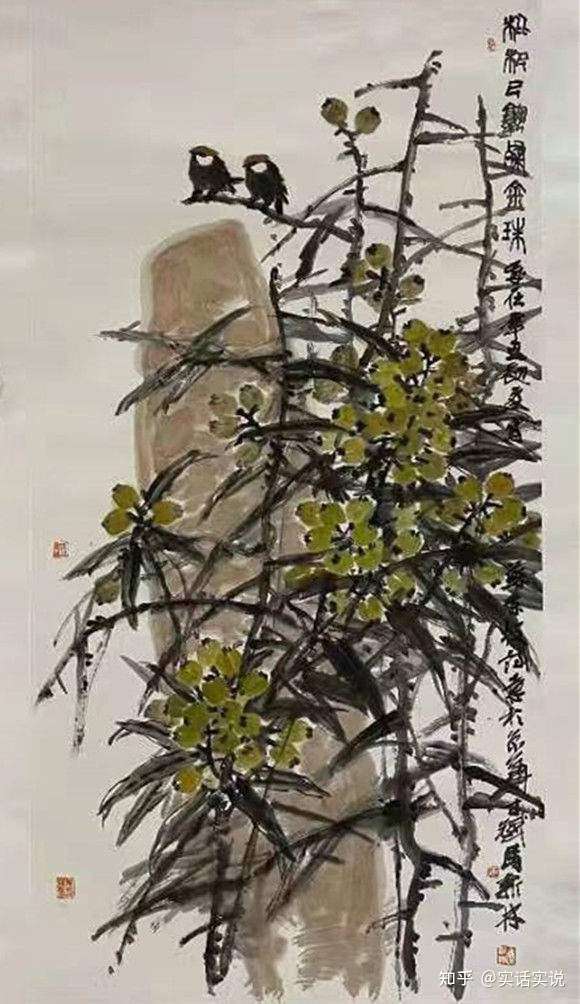

馬新林對中國傳統寫意筆墨,有至深的臨習和研究,卻不受傳統所囿,通過廣泛的寫生與大自然之美的領悟,在細致觀察生活的同時做到了神韻傳達的生動和造型用筆的精準,使得其繪畫作品生氣勃發,郁郁生動。閑落枝頭的小鳥,徘徊花陰的鵪鶉,振翅飛翔、穿梭于花木間的麻雀和異鳥無不神態安閑,仿佛其婉轉的啼鳴就在耳畔,將人帶入意境豐厚的畫境。

對于在20世紀后期教育體系中成長起來的一輩,馬新林與其他同時期畫家不同的是他不平坦的藝術之路。他上過山、下過鄉,當過兵、教過書,做過大隊書記和縣知青辦副主任,同時還曾接受著師徒授受方式的學習。1983年,馬新林參加孫其峰先生開辦的花鳥畫學習班,便因勤懇聰慧入孫先生門下,在其教導下慢慢成長起來,之后便將更多精力轉移到繪畫上。

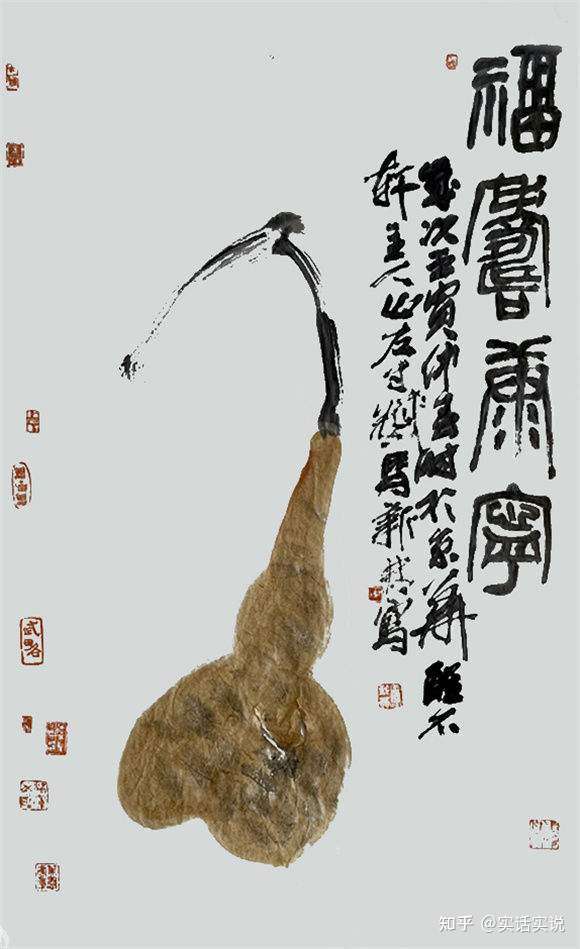

以筆墨語言傳達對民族文化精神的闡釋與反思,詩書畫印一體的藝術形式在新時代條件下重新煥發新的光彩。像馬新林先生這樣,一手以書入畫,一手深入生活的創作方式,在新時代中國畫土發展中有著不同尋常的意義。“有至大,至剛,至中,至正之氣,蘊蓄于胸中,為學必盡其極,為事必得其全,旁及藝事,不求工而自能登峰造極。"潘天壽先生這段論述給從藝者指明了方向。如果將這段語意對照馬新林的藝術之路,幾乎可以作為其藝術的注腳。

多年以來,馬新林書、畫、印兼修,又勤于讀書、研古、探新,由于有著雄強的書法根基和深厚的文學素養。馬新林筆下的花鳥作品用筆干凈利落,筆力遒勁,生動優雅,在傳達出花鳥繪畫優美動人的同時,更能使欣賞者感受到他筆下的書寫之美和抒情愉悅和畫家張揚個性、尋求突破、追求卓越的心胸氣概。

馬新林始終認為:“美的創造、傳播和繼承,需帶有著本民族、本時代的情感需要,在題材之外更是要不斷深化其原有的精神內蘊。花鳥畫作為民族心靈格式,在現代文明的背景下依然能夠持續發揮其抒情功能。不同的是,在全球化的大時代背景下變得更為多元,也鐫刻下這個時代獨有的印跡,因而構成了其他時代、其他畫種不能取代的獨特性。”時代發展至今,花鳥畫這一傳統樣式非但沒有被現代藝術形式所同化,馬新林通過花鳥畫反映新時代現實主題的探索和實踐,反而印證了傳統花鳥畫富于強大活性的自身原動力。