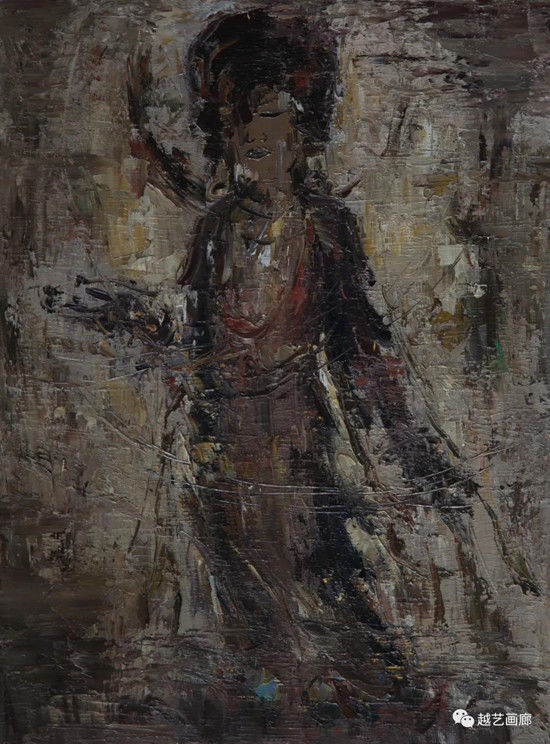

《守望敦煌》系列 130x150cm 布面油畫 2020

敦煌、手札與煙火氣

王伊/紐約大學

是佛窟,也不是佛窟。與敦煌靠得那么近,又似乎留有余地。這是初見藝術家沈艷麗這組油畫作品的第一直覺。在這里能望見佛光鼎盛,看過獵獵風塵,也能嗅到人間煙火。

《耕牛圖》 60x80cm 布面油彩 2020

作品取材于壁畫中的佛像、人物像或者經變畫、故事畫中的場景,本身具有濃厚的圖像學意義,是敦煌佛教藝術的典型符號指征。目光降落在畫面的那一刻,敦煌特有的磁場立刻將觀眾卷入其中。都市喧囂、沙漠的粗糲,都被滌蕩;洞窟里陰涼、寧謐,有塵埃在靜靜地漂浮,時空的洪流肉眼可見地在此凝結,幻化出莊嚴的佛國世界和燦爛的心靈圖景。

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

以經典元素為源進行創作,本身就是一種挑戰。敦煌藝術的場域強大,中國繪畫更有長久以來的臨摹傳統,“傳移模寫”自唐朝起就被納入中國畫“六法”之中,可見對臨摹的重視。敦煌藝術研究早期,以張大千為首的一批畫家率先走上復原性臨摹的道路,根據殘存的壁畫推斷初繪時明麗鮮艷的色彩,并大膽地進行還原試驗,實則更像是再創作。后來的很多藝術家和學者,則傾向于“修舊如舊”,用中國畫的材料,忠實地記錄現在敦煌洞窟內壁的樣子。

《守望敦煌》系列 60x70cm 布面油畫 2020

而沈艷麗的作品不止于此,她開發出了一番介乎于創造和臨摹之間的表達,既不過分跳脫,又暗藏巧思。畫家并不避諱直接使用壁畫中原有的圖像,甚至保留了壁畫上那些未完成的線稿,以及字跡模糊不清的人物姓名條,我們也因此能夠清晰地辨認出敦煌風格、佛教元素。敦煌洞窟中用來繪制人像和局部背景的淺色顏料會因為氧化而發黑,這是很常見的現象。而較之大膽“復原”,畫家選擇了保留,頗有些史筆的味道。黑色的人像和面容,展現出神秘而厚重的承載力。

《守望敦煌》系列 130x150cm 布面油畫 2020

除此之外,藝術家選用了油畫顏料,局部堆疊、暈染,對輪廓和細節做了淡化處理,著重增強了圖像的肌理感,斑駁剝落的壁畫似乎近在眼前,洞窟的巖壁仿若觸手可及。色塊錯落,薄厚不一,還帶出來一種人工的質樸感,百年前畫師在洞子里忙碌著的畫師剪影,依稀仍可想見。敦煌的神性因而有所弱化,那點關乎于人性的煙火氣息反而如靈光乍現。

《守望敦煌》系列 130x150cm 布面油畫 2020

從圖像的角度而言,紀實性和還原性有所消解,但是對敦煌壁畫、千年佛窟的“在場性”而言,無疑是一種彰顯。如果說傳移模寫是關乎留存的努力,那么藝術家的創造則是留存的意義延伸,它強調當時當刻的在場,透過當下窺見無數過往的歲月,而行將消逝的脆弱性又讓這份在場無可取代。時光和自然風霜留下的痕跡,都是靈感的源泉,是完成作品不可或缺的一部分,在落筆成幅的那一刻,貫通了對敦煌千載的瑰麗想象。

《守望敦煌》系列 60x70cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x70cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x70cm 布面油畫 2020

假想多年以后,再有人觀看這組畫,大約不僅能追憶千年,也能感知畫家落筆時的此情此景,如同翻閱一卷藝術史手札。藝術家筆下的敦煌,有佛教藝術的盛大和歷史的濃稠,也有個體生命的澄澈,仿佛一份私人圖像札記,一種別樣的雙重藝術史書寫嘗試。

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x70cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

《守望敦煌》系列 60x80cm 布面油畫 2020

作者簡介

沈艷麗 女 1977年生于浙江杭州,1998年畢業于浙江師范大學美術系,2012年中國美術學院油畫專業進修,專注美術教學、油畫創作二十余年,現任教于浙江杭州蕭山第十高級中學.