愛(ài)心中國(guó)網(wǎng)獨(dú)家報(bào)道:幾場(chǎng)雪過(guò)后,鋼城臘月已現(xiàn)凜冽的寒意,出行的人們裹上了厚厚的棉衣。由于新冠病毒在全球的肆虐,國(guó)內(nèi)某些地區(qū)也有所回彈,新年伊始就在人們心頭又罩上了一層焦慮的陰影。然而,這一切阻擋不住春天的腳步,在位于鋼城千山路的小白宮里,卻仍然洋溢著溫馨祥和的新春氣息。落戶這里的和合文化研究院(北京)鞍山分支機(jī)構(gòu)千山會(huì),以其對(duì)大千山、大文化核心內(nèi)涵的深層解讀,精心策劃的一場(chǎng)千山畫(huà)派書(shū)畫(huà)展,以獨(dú)辟蹊徑的編排格局,面貌一新的創(chuàng)意構(gòu)想,別開(kāi)生面的圖式語(yǔ)境,彰顯特色的筆墨功力,在小白宮展廳一拉開(kāi)帷幕,一種千山文化特有的品質(zhì)標(biāo)高,立刻驚艷了鋼城眾多書(shū)畫(huà)受眾者的眼球。人們眼前一亮原來(lái)千山文化還可以這么搞,看來(lái)只有千山文化的魂魄之源,才能孕育出如此精彩的書(shū)畫(huà)佳作。

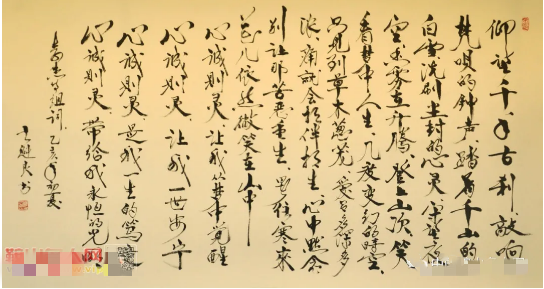

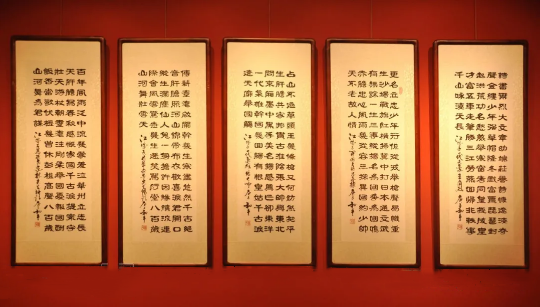

王魁良書(shū)法作品

讓我們走進(jìn)千山書(shū)畫(huà)文化,分享千山文化根脈帶給人們的精神滋養(yǎng)。

面對(duì)琳瑯滿目的書(shū)畫(huà)作品,腦海中油然冒出一個(gè)詞語(yǔ)——滿壁生輝!那才叫怎一個(gè)精彩了得!

這春歸怎占得先?鋼城春的腳步畢竟走來(lái)了,千山會(huì)書(shū)畫(huà)展恰逢其時(shí),她不正是鋼城報(bào)春的使者么?這就是千山文化奏響的第一聲春雷!

我不敢說(shuō)千山會(huì)搞的這次書(shū)畫(huà)展是一項(xiàng)多么浩瀚的文化工程,但我敢說(shuō)這的確是以王世哲等千山文化研究的有心人,從一個(gè)嶄新的視角和高度的層面上,對(duì)千山文化魂給出的一次心靈解讀。

是啊,有鐘靈毓秀千山之脈的龍頭寶地,有人杰地靈的40里鋼城資源,開(kāi)一代風(fēng)氣之先的千山文化寶藏,也自然會(huì)沐浴著新時(shí)代的霞光異彩紛呈!

千山松、千山石、千山水、千山云,一句話千山魂,就是鋼城文化之魂,就是鋼鐵城市之魂,就是鋼城人砥礪前行,奮進(jìn)不已的精神圖騰。

王魁良書(shū)法作品

千山會(huì)的發(fā)起人就是看好了千山的魂魄之根,文脈之本,才找到了千山的文化之源,于是他們義無(wú)反顧,把準(zhǔn)了攀援千山文化之峰的路徑,堅(jiān)韌執(zhí)著,踏石留痕,把千山文化玩了個(gè)風(fēng)生水起,開(kāi)了千山文化研究前無(wú)古人的先河。

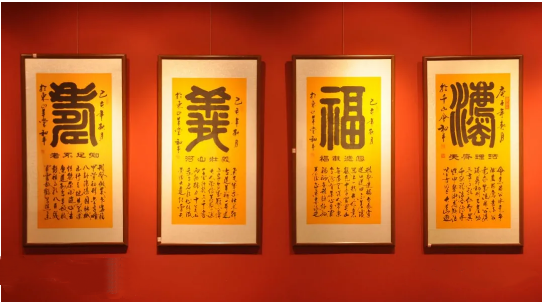

匠心獨(dú)運(yùn)的展覽模式,以王魁良書(shū)法邀請(qǐng)展,朱和平書(shū)法藝術(shù)展,千山畫(huà)派作品展3個(gè)既互相獨(dú)立又互相關(guān)聯(lián)的樂(lè)章,共同譜寫(xiě)了大美千山,國(guó)學(xué)文明的恢宏交響。

書(shū)法文化的光輝來(lái)源于書(shū)法家心靈大海壯闊波濤的閃光,書(shū)法創(chuàng)作不是以歌唱生活取勝,而是以書(shū)寫(xiě)心智見(jiàn)長(zhǎng)。《詩(shī)·大序》有一段大家耳熟能詳?shù)年P(guān)于詩(shī)歌寫(xiě)作動(dòng)因的表達(dá):“詩(shī)者,心之所知也,在心為志,發(fā)言為詩(shī)。情動(dòng)于中而形于言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足故詠歌之。”

詩(shī)歌如此,書(shū)法亦然。

欣賞王魁良先生的字,會(huì)生發(fā)一種心靈感應(yīng),呈現(xiàn)在觀眾眼前的這些字,開(kāi)張大氣,縱橫捭闔,筆力遒勁,線條老成。鐵畫(huà)銀鉤是夢(mèng)與美的穿梭,筆走龍蛇是神與韻的飛揚(yáng)。令人產(chǎn)生不盡的遐想。

2006年,魁良先生卸任公職以后,經(jīng)過(guò)幾年的醞釀和籌備,在鞍山師范學(xué)院里仁館“王魁良書(shū)法邀請(qǐng)展”橫空出世亮相鋼城。10多個(gè)年頭以后,王魁良的書(shū)法情結(jié)有增無(wú)減,于是小白宮又迎來(lái)了王魁良第二次書(shū)法邀請(qǐng)展。兩次邀請(qǐng)展,把一位從警40余年的公務(wù)員的心路歷程和解甲歸田賦閑后,熱心社會(huì)公益活動(dòng),志于心,游于藝,染指翰墨,躬耕硯田的人生選擇,以王魁良特有的方式向鋼城書(shū)苑,向鋼城的父老鄉(xiāng)親,做了一次有溫度、有筋骨、有情感的公開(kāi)展示。

王魁良書(shū)法作品

王魁良的字經(jīng)得起咂磨,耐得住品味。熟悉王魁良經(jīng)歷的人不難感覺(jué)到,他的每幅字幾乎都是浸淫了文化感情元素的記憶符號(hào),都是一段留住時(shí)光的心海波瀾。如果看王魁良的字,一定要去厘清他到底是取法什么貼,崇尚什么碑,一定要言必及“二王”話不離“蘇黃米蔡”,那會(huì)顯得多么牽強(qiáng)附會(huì)。字就是字,是表情達(dá)意的筆墨外化,是契合心境的抒情手段。王先生的字和某些所謂書(shū)法家的區(qū)別在于他不是為了寫(xiě)字而寫(xiě)字,沒(méi)有“為賦新詩(shī)強(qiáng)說(shuō)愁”的尷尬和困窘,他沒(méi)有苦心積慮,非要戴上書(shū)法家桂冠的包袱,沒(méi)有逞強(qiáng)好勝,爭(zhēng)風(fēng)吃醋舊文人的迂腐酸氣。他是要在寫(xiě)字的過(guò)程中一吐胸中塊壘,情感沖動(dòng)是催生王魁良書(shū)法問(wèn)世的酵母,他是一位忠實(shí)于自己生活體驗(yàn)的書(shū)法家,他的心靈中跳動(dòng)著那么多使他靈魂顫動(dòng)的樂(lè)章,使他很容易就能找到噴張血脈的突破口。40年從警生涯,起伏跌宕的人生歷練,使他的筆墨收獲了得天獨(dú)厚的修為,他不是把自己囿于間架結(jié)構(gòu),橫豎撇捺,用筆方圓,法貼出處等藩籬中,他的字不是用毛筆寫(xiě)出來(lái)的,而是從心泉中迸濺出來(lái)的。

書(shū)法家作書(shū)的最高境界不是拼技巧,而是比胸襟、比氣度,沒(méi)有毛澤東的胸懷氣度,看見(jiàn)一百次大雪飄飛,也斷然寫(xiě)不出來(lái)《泌園春·雪》,沒(méi)有刻骨銘心的真感情,誰(shuí)也寫(xiě)不出來(lái)顏真唧那字字泣血的《祭侄稿》。正是在這個(gè)意義上國(guó)學(xué)大師陳寅恪在歸納書(shū)法創(chuàng)作不可或缺的幾個(gè)要素時(shí),卻是學(xué)養(yǎng)、修為、閱歷、人品,而唯獨(dú)沒(méi)有提技巧。

技巧不重要么?當(dāng)然不是,然而還有比技巧更重要的,這就是書(shū)外之功——指揮駕馭技巧的人格魅力。

這就是王魁良書(shū)法邀請(qǐng)展,帶給人們的一個(gè)啟示。

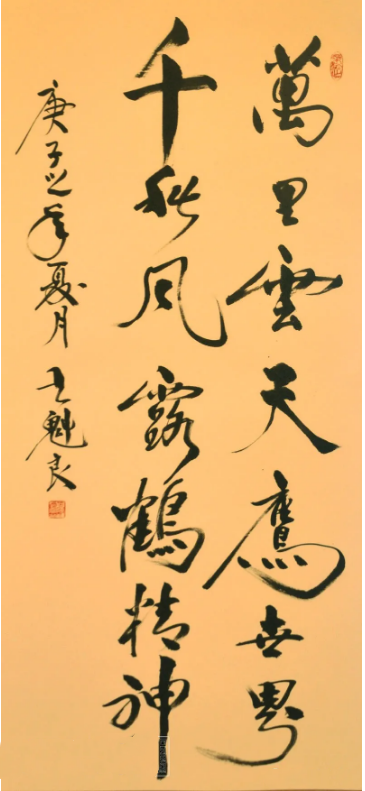

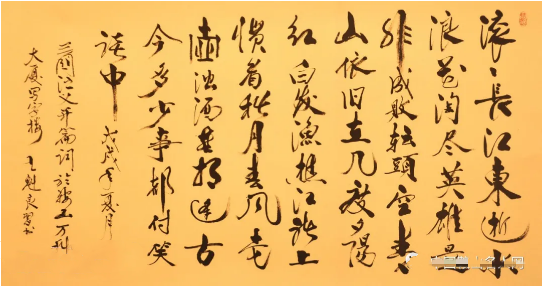

如果說(shuō)王魁良的字是以“勢(shì)”奪人,那么朱和平的字就是以“韻”求美。

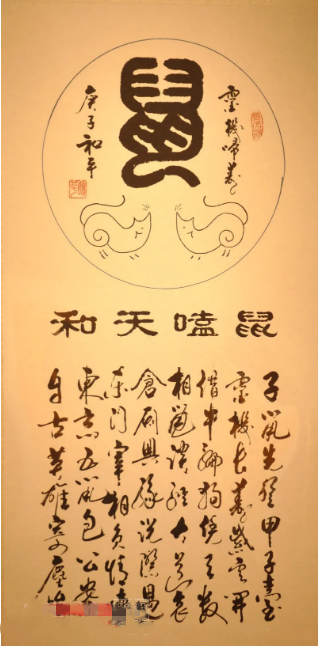

朱和平書(shū)法作品

朱和平的書(shū)法作品,尺幅中彌散的是蓊郁沖和的儒雅之氣。

一個(gè)書(shū)法家不管他的學(xué)問(wèn)修煉有多深,如果一味模仿古人,復(fù)制他人,如此而已,功課做得再足,也成不了一流的書(shū)法家,如果用一個(gè)字來(lái)表達(dá)朱和平書(shū)法藝術(shù)的特點(diǎn),我看就應(yīng)該是一個(gè)“新”字。

朱先生以篆書(shū)筆意融入隸書(shū)體勢(shì)的大膽創(chuàng)意,令人大開(kāi)眼界,耳目一新。古樸沉實(shí)又不失靈動(dòng)飄逸,碑貼互補(bǔ)又不失清新雅致的書(shū)風(fēng),使欣賞者覺(jué)得既熟悉又陌生,非篆非隸,又篆又隸,充斥一翻別樣的情趣。站在朱先生的作品面前;會(huì)明顯感覺(jué)到,尺幅中彌散出來(lái)的溫文爾雅的書(shū)卷氣,擲地有聲的金石韻。不論是橫披、條幅,還是中堂、對(duì)聯(lián),構(gòu)圖中主體詞語(yǔ)的雄渾強(qiáng)悍與行書(shū)題跋的溫潤(rùn)婉約,相輔相成,相得益彰,妙手天成般造就了大與小、實(shí)與虛、密與疏、黑與白的對(duì)應(yīng)關(guān)系,朱先生以匠心獨(dú)運(yùn)的章法理念,在對(duì)立統(tǒng)一一藝術(shù)辯證法中巧妙地完成了對(duì)書(shū)法藝術(shù)境界的營(yíng)造。從觀念到手段,從筆墨到章法都是珠聯(lián)璧合,無(wú)懈可擊。水到渠成般升華了朱先生書(shū)法藝術(shù)超凡脫俗的格調(diào)與品位。

朱和平書(shū)法作品

自古以來(lái),想自立于藝壇,沒(méi)有一招鮮的絕活,是難以奏效的。朱先生正是靠他只此一家別無(wú)分店的書(shū)法樣式才能在當(dāng)今姹紫嫣紅,百花齊放的書(shū)法藝術(shù)苑圃中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,煥發(fā)異彩。朱先生的書(shū)法藝術(shù)以個(gè)性鮮明的美學(xué)取向,以與時(shí)代精神相協(xié)調(diào),與歷史節(jié)拍相共振的堅(jiān)實(shí)步履,在探索書(shū)藝的道路上虔誠(chéng)前行,終于催綻了一株璀璨絢麗的書(shū)法文化奇葩。

朱先生在他須臾鐘情的書(shū)法國(guó)粹文化家園中,切磋琢磨,孜孜不倦,既敬畏傳統(tǒng),又不被成法禁錮,既敢于出新,又不失傳統(tǒng)精髓,民族范式是他革新書(shū)風(fēng)的追隨,時(shí)代風(fēng)標(biāo)是他把握書(shū)道的尺度,在傳承國(guó)粹,弘揚(yáng)國(guó)學(xué)文化的翰墨春秋中,在幾十年堅(jiān)持探求的書(shū)法創(chuàng)作實(shí)踐中,對(duì)習(xí)近平主席創(chuàng)造性發(fā)展,創(chuàng)新性轉(zhuǎn)化,繼往開(kāi)來(lái),不斷進(jìn)取的指示精神,從藝術(shù)本源的層面上,做出了生動(dòng)精彩的詮釋。

朱和平書(shū)法作品

再說(shuō)說(shuō)千山畫(huà)派。

這一概念的拋出,不啻于在鋼城畫(huà)壇喊出了一聲直沖云霄,振聾發(fā)聵的口號(hào)。眾所周知,沒(méi)有地域性就沒(méi)有全國(guó)性,沒(méi)有民族性就沒(méi)有國(guó)際性。古代的揚(yáng)州畫(huà)派能標(biāo)炳于未來(lái),鋼城未來(lái)丹青的輝煌,也必然要仰仗一個(gè)畫(huà)派的崛起。

回過(guò)頭來(lái)看,上個(gè)世紀(jì)為什么京津畫(huà)派、海上畫(huà)派、金陵畫(huà)派、嶺南畫(huà)派、長(zhǎng)安畫(huà)派、關(guān)東畫(huà)派能共同發(fā)力,引領(lǐng)一個(gè)世紀(jì)中國(guó)畫(huà)的發(fā)展態(tài)勢(shì),其間地方畫(huà)派的導(dǎo)向作用不可低估。如是觀之,為了發(fā)展新時(shí)期書(shū)畫(huà)藝術(shù),貫徹落實(shí)習(xí)近平主席在深入推進(jìn)東北振興座談會(huì)上的講話精神,通過(guò)提高文化競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)拉動(dòng)城市競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)文化軟實(shí)力,打造以大美千山為契入點(diǎn)的千山畫(huà)派,可謂順應(yīng)歷史需要的明智舉措。

最近鞍山市委書(shū)記韓玉起一再?gòu)?qiáng)調(diào)文化競(jìng)爭(zhēng)力決定城市競(jìng)爭(zhēng)力。文化興城市興,文化強(qiáng)城市強(qiáng)。一座有活力的城市必然是有文化的城市,重視文化發(fā)展的城市,就是有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光的城市。

前不久,由市委、市政府策劃運(yùn)作的鞍山書(shū)畫(huà)、岫巖玉雕北京、上海、南京、深圳、廣州五地巡展,產(chǎn)生了強(qiáng)烈的反響。好風(fēng)憑借力,何不乘這股東風(fēng),把千山畫(huà)派打造成鋼城文藝大軍中的一支勁旅,吹響進(jìn)軍春天的集結(jié)號(hào)。

乘風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海。抬望眼,大美千山,文化鋼城的時(shí)代畫(huà)卷已經(jīng)徐徐展開(kāi)。努力吧,朋友們。