秋風(fēng)悲寂。驚悉一代藝術(shù)大家歐陽(yáng)中石先生去世,唏噓不已,悲痛難抑,我腦海里不斷地涌現(xiàn)出中石先生慈祥仁厚的面龐。雖然我和先生認(rèn)識(shí)較晚,但與先生交往及先生的教誨不斷地涌上心頭,歷歷在目。先生平易近人、溫文儒雅的風(fēng)范讓我感觸至深。

記得那是2007年12月,山東省人民政府邀請(qǐng)中石先生出席一個(gè)文化頒獎(jiǎng)典禮。經(jīng)中石先生的入室弟子荊向海先生引薦,在濟(jì)南舜耕山莊貴賓樓有幸拜訪了中石先生。中石先生是大學(xué)者,大書法家,這也是我和中石先生的初次見面。拜訪前,不免心中忐忑。見過面先生讓座說話,一點(diǎn)大家的架子也沒有,一口家鄉(xiāng)話,話里話外透著親切。我?guī)チ藥妆緞倓傆≈频摹?008年乍啟典藝術(shù)掛歷》,想送給先生,并讓他提提意見,又生怕他不喜歡。實(shí)際情況則恰好相反,甚至超乎我的想象,中石先生對(duì)我?guī)淼膾鞖v很感興趣。掛歷的開本比較大,印刷精致,在一定程度上再現(xiàn)了乍啟典先生的作品風(fēng)貌。中石先生一頁(yè)一頁(yè)地認(rèn)真翻閱,多數(shù)時(shí)間是靜觀欣賞,時(shí)而停下來對(duì)畫作進(jìn)行精準(zhǔn)高妙的點(diǎn)評(píng)。中石先生很幽默,風(fēng)趣地說:“小荊這么吝嗇?就送我這幾份?”整個(gè)會(huì)客廳,一片笑聲。原來老先生想多留些,好分贈(zèng)親友。幸好我早有準(zhǔn)備,趕忙讓司機(jī)又搬來一整箱。三天后,又接荊向海先生電話轉(zhuǎn)述中石先生的話——掛歷還是不夠 。我又給中石先生送去一些,先生說:“這些我要帶北京去。給大家分分,啟典兄的畫好啊!”我是乍啟典先生國(guó)畫藝術(shù)的崇拜者,和中石先生聊起來,話題自然就多了。

中石先生和乍老相識(shí)上世紀(jì)八十年代,因了鄉(xiāng)誼,更多的是對(duì)彼此的欣賞和推崇,兩人幾十年交往不斷,無論是乍老去北京,還是中石先生來濟(jì)南,都相互登門探望,品茗談藝,書畫往還。中石先生非常欽佩乍啟典先生的國(guó)畫藝術(shù),乍老第一次書畫展便是中石先生題展。中石先生更有詩(shī)作頌乍啟典先生:大家妙筆趣無窮,一似天來造化工。綠蔓朱籬支草木,青檀碧水逗魚蟲。隨心點(diǎn)染長(zhǎng)青色,著意追求盛世風(fēng)。莫笑年增心不老,不凋不謝老來紅。乍老對(duì)中石先生的書法和繼承的奚派京劇藝術(shù)也是贊譽(yù)有加,中石先生演唱的《白帝城》、《四郎探母》等劇目,乍老不斷地播放觀賞,認(rèn)為繼承奚派京劇藝術(shù)衣缽者,無人能出其右。這兩位藝術(shù)大家之間真誠(chéng)地推崇為藝壇留下了一段佳話。從歐陽(yáng)老與乍老的藝術(shù)交往中,讓我明白,人們常說的“文人相輕”,只不過是假文人小文人,真正的大家可謂“文人相敬”也。

2001年4月,乍啟典先生在中國(guó)美術(shù)館舉辦畫展。中石先生為參加畫展活動(dòng),提前結(jié)束海南行程回京,在看到乍老作品后頻頻稱贊。中石先生說:不虛此行,乍老藝術(shù)成果不負(fù)眾望。中石與同去的許麟廬老先生駐足一幅幅畫前,發(fā)出共同的感慨:乍老的書畫展是“一展動(dòng)京華!”發(fā)自內(nèi)心地贊美乍啟典在水墨藝術(shù)上探索的成就。

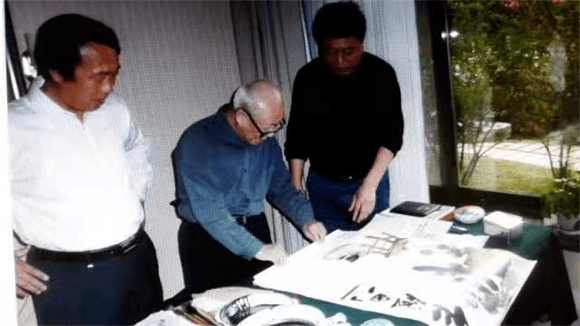

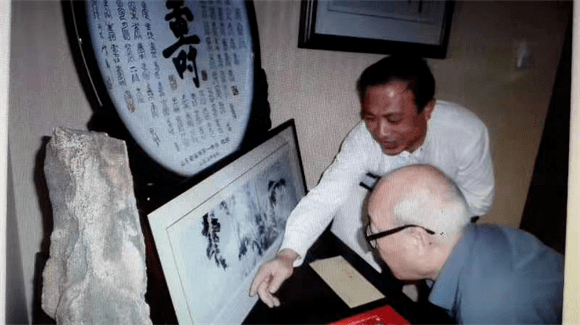

乍老北京畫展過去七年,2008年重陽(yáng)節(jié)后,欣聞中石先生又訪山東,我受乍老委托帶著他的親筆信再次拜望中石先生。乍老在信中請(qǐng)中石先生在當(dāng)時(shí)北京畫展展出的巨幅作品《水墨芭蕉》上作一跋語。中石老先生凝視大畫復(fù)印件良久,乍啟典先生巨作《水墨芭蕉》丈六整,近一百二十平尺,要在裝裱好的作品上題跋對(duì)題跋者的要求之高可想而知。中石先生一氣呵成“翠蔭深秀”四個(gè)大字,又題“重讀大作更有是感,遂題以致余忱”,先生題詞是對(duì)作品至深的情意,也是對(duì)乍啟典藝術(shù)成就的贊揚(yáng)。

眾所周知,中石先生的墨寶在藝術(shù)市場(chǎng)上洛陽(yáng)紙貴,我準(zhǔn)備好的潤(rùn)筆費(fèi),老先生竟然一分不收!先生德藝雙馨,令我仰之彌高。

我曾有幸與老先生一起用餐,當(dāng)時(shí)有一事令我躊躇,那就是老先生的飯局誰能擔(dān)得起主陪呢?想起在濟(jì)南工作時(shí)省委機(jī)關(guān)上的老領(lǐng)導(dǎo)都比較熟,正準(zhǔn)備聯(lián)系,老先生猜出我的心思:“小荊你當(dāng)主陪最合適!”我只好硬著頭皮坐在主陪位置上。席間老人家談笑風(fēng)生,慈祥仁厚,讓我沐浴春風(fēng)。他的平易、親和,也讓我緊張的心情放松下來。事后才知道,很多高級(jí)干部都是老先生的票友,不管職務(wù)高低在老人眼里都是平等的。先生自謙是個(gè)“教書匠”,也從不以自己的學(xué)識(shí)和聲望而顯傲態(tài)。

2014年冬,中石先生為山東的文化事業(yè)奔波操勞,在濟(jì)南突發(fā)中風(fēng),送回北京延醫(yī)診治。我默默祝福先生早日康復(fù)。然而2020年11月5日先生卻永遠(yuǎn)離開了我們。

中石先生是一代書家,更是當(dāng)代大學(xué)書法教育的開創(chuàng)者。先生桃李滿天下,對(duì)中國(guó)當(dāng)代書法的推動(dòng)影響深遠(yuǎn)。中石先生靜水流深,其德操,其藝術(shù),其學(xué)問,都是后世之楷模。走在國(guó)內(nèi)的很多城鄉(xiāng),都能見到先生題寫的牌匾,其中又以公益、文教機(jī)構(gòu)居多,足見先生書法藝術(shù)流布之廣影響之大。舒素箋開名學(xué)宮墻猶蹈氍毹傳雅樂,操翰墨立書家矩范更留慈藹證儒風(fēng)。先生遠(yuǎn)去,德藝永存。

荊樹楷

(作者為淄博市收藏家協(xié)會(huì)顧問)