藝術(shù)簡(jiǎn)介

金振東,出生于1943年 遼寧蓋州市

1963年考入沈陽(yáng)魯迅美術(shù)學(xué)院國(guó)畫(huà)系

中國(guó)書(shū)畫(huà)研究院理事

中國(guó)交通書(shū)畫(huà)研究院理事

河北省保定市藝術(shù)品協(xié)會(huì)理事

中國(guó)文化部美術(shù)考級(jí)評(píng)委

中國(guó)管弦樂(lè)協(xié)會(huì)會(huì)員

中國(guó)戲劇協(xié)會(huì)會(huì)員

呼盟歌舞團(tuán)編劇 導(dǎo)演

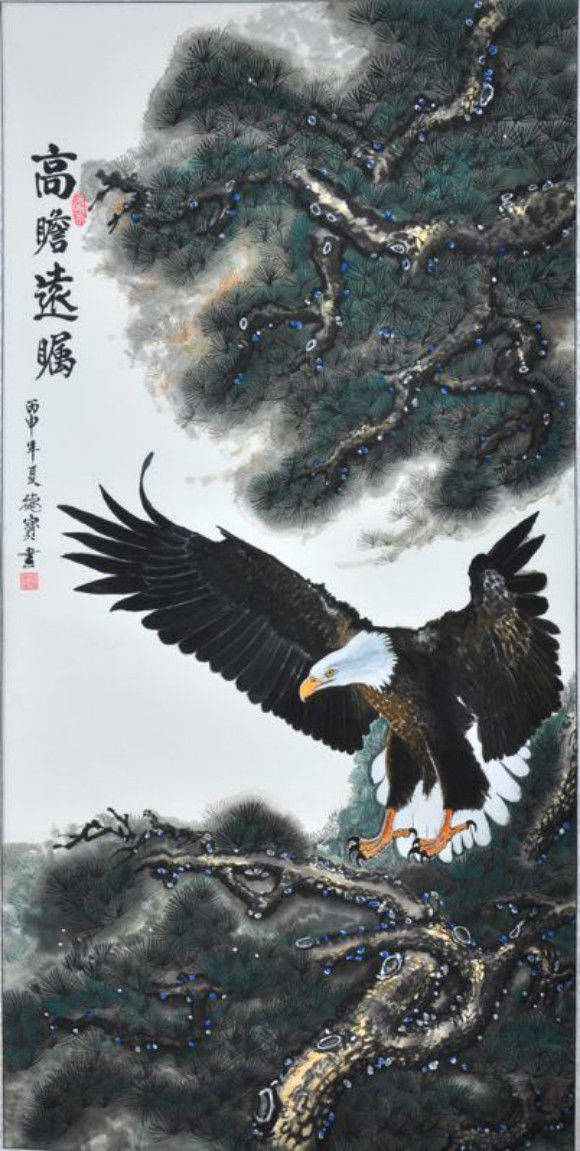

2010年在北京成立德寶藝美工作室

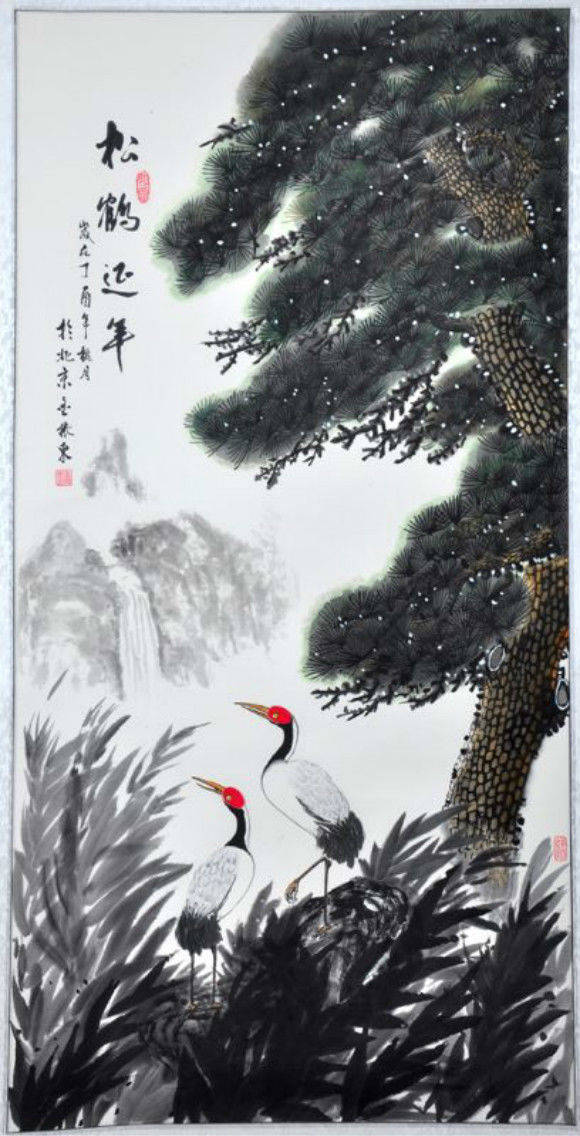

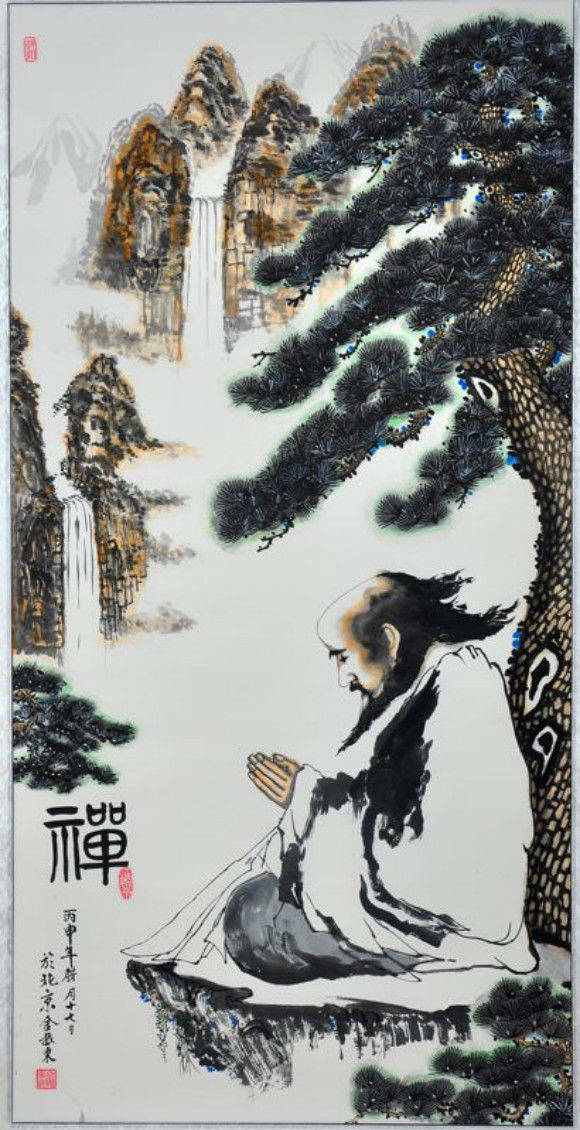

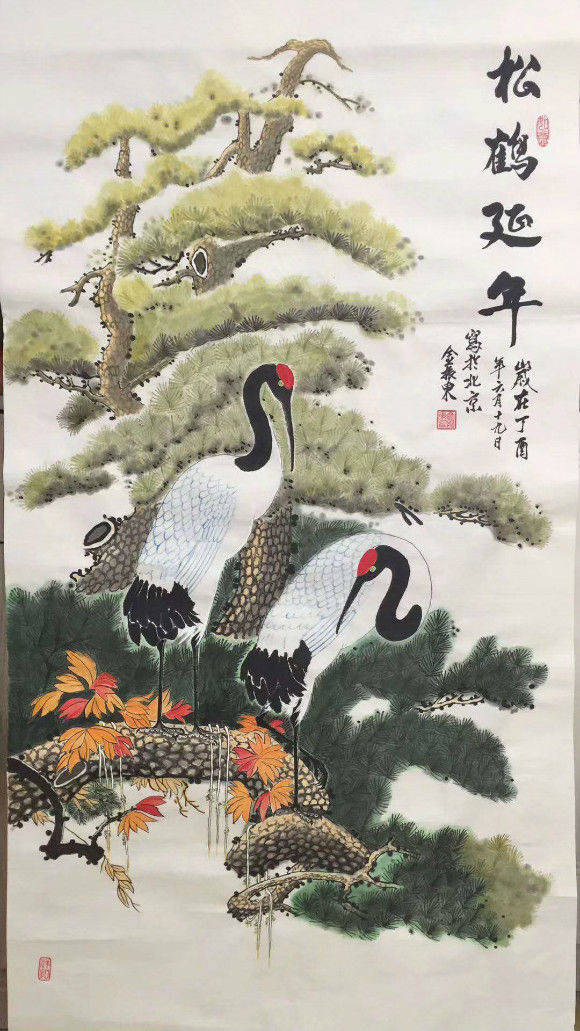

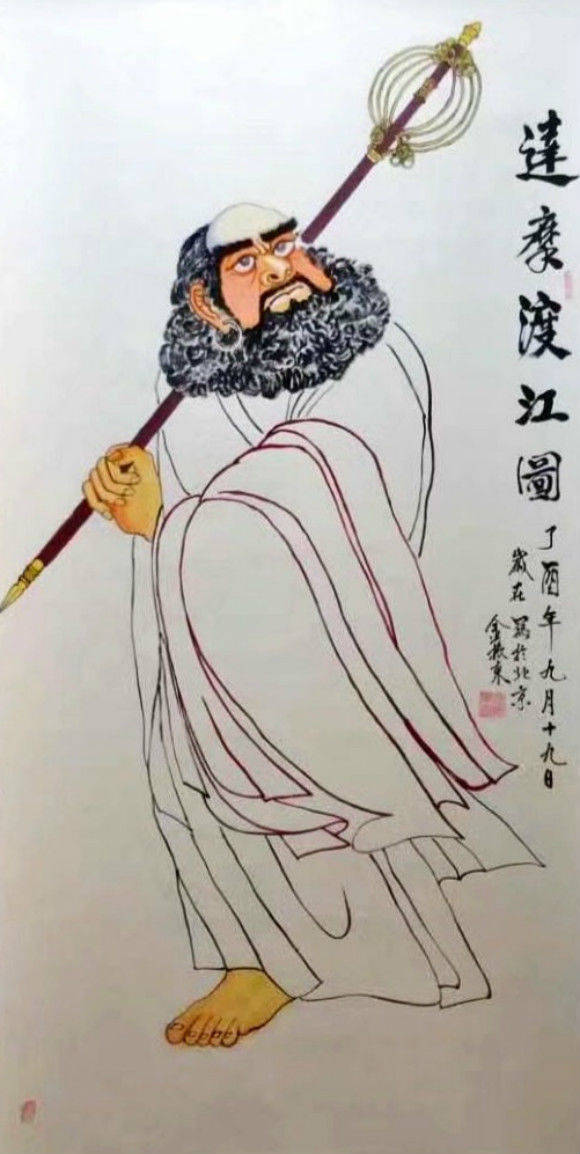

主要作品人物花鳥(niǎo)

作品欣賞

美學(xué)《論意境與傳神》

—金振東

意境和傳神是中國(guó)美學(xué)史上有關(guān)藝術(shù)美的倆個(gè)問(wèn)題。中國(guó)美學(xué)史有關(guān)藝術(shù)美不只是這兩個(gè)問(wèn)題,如秒悟,神韻等都是。但它們不像意境和傳神抓住了藝術(shù)美的特征,直到現(xiàn)在,我們一談到藝術(shù)美的創(chuàng)造和欣賞時(shí),還是離不開(kāi)意境和傳神。

首先談?wù)勔饩场R饩呈俏覈?guó)美學(xué)思想中的一個(gè)重要范疇。它體現(xiàn)了美術(shù)美,在藝術(shù)的創(chuàng)造中,欣賞和批評(píng)中常常把“意境”作為衡量藝術(shù)美的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

意境是客觀《生、景物》于主觀《思想、感情》相熔鑄的產(chǎn)物。意境是情與景,意與境的統(tǒng)一。

明代朱承爵在論詩(shī)時(shí),曾說(shuō):“作詩(shī)之妙,全在意境融徹,除聲音之外,乃地真味”。清代王國(guó)維也曾說(shuō):“文學(xué)之事,其內(nèi)足以攄已,外足以感人者,意與境二者而已”。他所提出的“境界”說(shuō),即意與境的統(tǒng)一。他以為“境界”應(yīng)包括情感與景物兩方面,境非獨(dú)謂景物也。喜怒哀樂(lè),亦人心中之境界。故能寫(xiě)出真實(shí)景物、真感情者,謂之有境界。他把“境界”看作是藝術(shù)美的本原,提出“言氣質(zhì)、言神韻,不如言境界。有境界,本也。氣質(zhì)、神韻、末也。用境界而二者隨之也。”也就是說(shuō)在藝術(shù)中如果達(dá)到情景交融,自然也就產(chǎn)生了神韻,體現(xiàn)了氣質(zhì)。關(guān)于客觀的自然景物與主觀情思的關(guān)系,中國(guó)古代論文、畫(huà)論中早有論述。如西晉陸機(jī)在《文賦》中寫(xiě)道:“遵四時(shí)以嘆逝,瞻萬(wàn)物而思紛;悲落葉于勁秋,喜柔條于芳春。”情隨境遷,這就是講心與物的關(guān)系。所謂“望秋云神飛揚(yáng),臨春風(fēng)思浩蕩”,情景結(jié)合才能引起人的美感。唐代張操提出:“外師造化,內(nèi)得心源”,這是對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作中主客觀關(guān)系的高度概括。這些深刻的藝術(shù)見(jiàn)解都是對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作中總結(jié)出來(lái)的。而意境作為藝術(shù)創(chuàng)作過(guò)程中心與物、主觀與客觀的關(guān)系。

意《情》和境《景》的關(guān)系也就是心物的關(guān)系。意《情》屬于主觀范疇,境《景》是客觀范疇。在意境中主觀與客觀的統(tǒng)一具體表現(xiàn)為情景交融。王夫之曾說(shuō):“情境名為二,實(shí)為不可離。神與詩(shī)者,妙和無(wú)痕。巧者則有情中景,景中情。”又說(shuō):“景中生情,情中含景,故曰,景者情之景,情者景之情也。”

李白的詩(shī)《早發(fā)白帝城》:“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過(guò)萬(wàn)重山。”體現(xiàn)了詩(shī)的意境美。這首詩(shī)是李白在流放途中,突然遇赦,心情愉快 振奮 急切盼望與家人重逢,詩(shī)中無(wú)一字直接言情。但又無(wú)一字不言情。在意境的形成中,境是基礎(chǔ),這里所說(shuō)的境,不僅直接喚起情感的某種具體的景色,如“早發(fā)白帝城”中的彩云,猿聲,輕舟,萬(wàn)重山等等,而指與這些景物相連的整個(gè)生活。由于詩(shī)人的生活才賦予這些具體景物以審美的意義。祝允明有倆句說(shuō)的較透徹:“身與事接而境生,境與身接而情生。”情感正是由特定生活條件下的景物所引起的。

我們說(shuō)情、意是主導(dǎo),肯定情、意在意境形成中的作用,但并不是說(shuō)去情、意是意境產(chǎn)生的源泉。意境的形成主要有生活基礎(chǔ),這是前提。見(jiàn)景生情,再緣情而取景,這是在構(gòu)思過(guò)程中的情景交互作用,然后在作品完成時(shí)才能寓情與景,達(dá)到在藝術(shù)形象中的情景交融。因此不能說(shuō)意境只是主觀作用于客觀,主觀擁抱客觀的結(jié)果。

傳神:傳神在藝術(shù)中主要是表現(xiàn)人物性格特征,也包括為花鳥(niǎo)蟲(chóng)傳神。人物繪畫(huà)和雕塑發(fā)展很早,我國(guó)西漢帛畫(huà),秦始皇墓出土的陶俑,在這些作品中都體現(xiàn)了對(duì)人物精神特征的刻畫(huà),秦俑中人物的面部表情,表現(xiàn)了不同的個(gè)性,有凝神沉思、有昂首眺望、有怒目雄視、有面帶笑容。反應(yīng)在藝術(shù)上就是形神問(wèn)題的提出。如《淮南子》中說(shuō)道:“畫(huà)西施之面,美而不可說(shuō),規(guī)孟賁之目大而不可畏,君形者亡焉。”這是說(shuō)西施,只是畫(huà)的漂亮沒(méi)有畫(huà)出她的惹人可愛(ài)的性情,畫(huà)孟賁《古代大力士》的眼睛只是睜得很大,但沒(méi)有刻劃出他那使人畏懼的個(gè)性。這都是因?yàn)槭チ?ldquo;君形者”即支配外部形象特征的內(nèi)在精神。漢代畫(huà)論中還批評(píng)了畫(huà)者“謹(jǐn)毛而失貌”的傾向。提出了繪畫(huà)中描繪細(xì)部與整體的關(guān)系問(wèn)題,批評(píng)那種刻意追求無(wú)關(guān)緊要的細(xì)節(jié)的描繪,以致失去全貌,強(qiáng)調(diào)在創(chuàng)作中要從整體上去把握對(duì)象的精神特征。東晉,顧愷之明確提出“以形寫(xiě)神”。所謂以形寫(xiě)神就是通過(guò)人物的外部感性特征去表現(xiàn)人的內(nèi)在精神。在人的外部感性特征中,最能體現(xiàn)人的內(nèi)在精神的莫過(guò)于眼睛,因此顧愷之很重視眼神的刻劃。所謂“四體妍媸本無(wú)關(guān)妙處,傳神寫(xiě)照正在阿堵中”此外顧愷之認(rèn)為人物的動(dòng)態(tài),服裝,背景等等都有助于傳神。

傳神中的主觀與客觀因素:傳神中的客觀因素主要指生活中人物形象的本質(zhì)特征。所謂本質(zhì)特征就是指形與神的統(tǒng)一,也就是要抓人物的特點(diǎn)。萊不尼茨曾說(shuō):世上沒(méi)有倆片樹(shù)葉是相同的,人物的性格更是如此。清代沈宗騫曾說(shuō):傳神寫(xiě)照,由來(lái)最古……以天下之人,形同者有之,貌美者有之,至于神則有不能相同者矣。斯坦尼可夫斯基也曾說(shuō):“事實(shí)上天下沒(méi)有一個(gè)無(wú)性格的人,那毫無(wú)性格也就成了他的性格特征”。生活中人物性格既然有千差萬(wàn)別的,反應(yīng)在藝術(shù)中就要性格的多樣化。金圣嘆在評(píng)點(diǎn)水滸時(shí)寫(xiě)道:“水滸所敘,敘一百八人、人有其性情、人有其氣質(zhì)、人有其形狀、人有其聲口。夫以一手而畫(huà)數(shù)面,則將有兄弟之形;一口而吹數(shù)聲,斯不免再吹也。另一部書(shū),看過(guò)一遍即休,獨(dú)有《水滸傳》只是看不厭,無(wú)非為他把一百八人的性格,都寫(xiě)出來(lái)。《水滸傳》寫(xiě)一百八個(gè)人性格,真是一百八樣。若另一部書(shū),任他寫(xiě)一千個(gè)人,也只是一樣,變只寫(xiě)的倆 個(gè)人,也只是一樣。”

西方藝術(shù)史上一些優(yōu)秀藝術(shù)家在刻畫(huà)人物形象的時(shí)候也是很注重人物神態(tài)的刻畫(huà)的。

以上可以見(jiàn)到在傳神的藝術(shù)作品中不但反應(yīng)了對(duì)象的本質(zhì)特征,而且表現(xiàn)了藝術(shù)家對(duì)生活,人物的理解。藝術(shù)中表現(xiàn)的人物特點(diǎn),就是藝術(shù)家所理解的人物特點(diǎn),不同藝術(shù)家畫(huà)同一人物,由于各人對(duì)對(duì)象理解不同,畫(huà)出來(lái)的形象神態(tài)就不同。

過(guò)去一些文章研究傳神的理論常常側(cè)重于分析被反應(yīng)的對(duì)象,即客觀方面,對(duì)藝術(shù)家主觀方面的作用往往未給予重視。忽略了在創(chuàng)作傳神的作品時(shí)藝術(shù)家思想感情的支配作用,實(shí)際上作品所傳的對(duì)象的“神”,正是藝術(shù)家對(duì)對(duì)象的審美評(píng)價(jià),是藝術(shù)家把自己的愛(ài)憎融化在對(duì)象中。

我認(rèn)為不管是文字描寫(xiě),繪畫(huà)雕塑,演員表演,都應(yīng)以精氣神為主要刻劃依據(jù)。商人談?wù)撋庹f(shuō):“你看他那個(gè)樣,連個(gè)精氣神都沒(méi)有,哪里還有財(cái)可發(fā)”。體弱的久病者,家里人暗地里問(wèn)大夫怎么樣?大夫也是從外表和病灶觀察病人的氣神來(lái)做出判斷。人的精氣神韻都包含著他的精神狀態(tài)。那我們抓住他的神韻再去刻劃人物將會(huì)更加生動(dòng)。