藝術簡介:

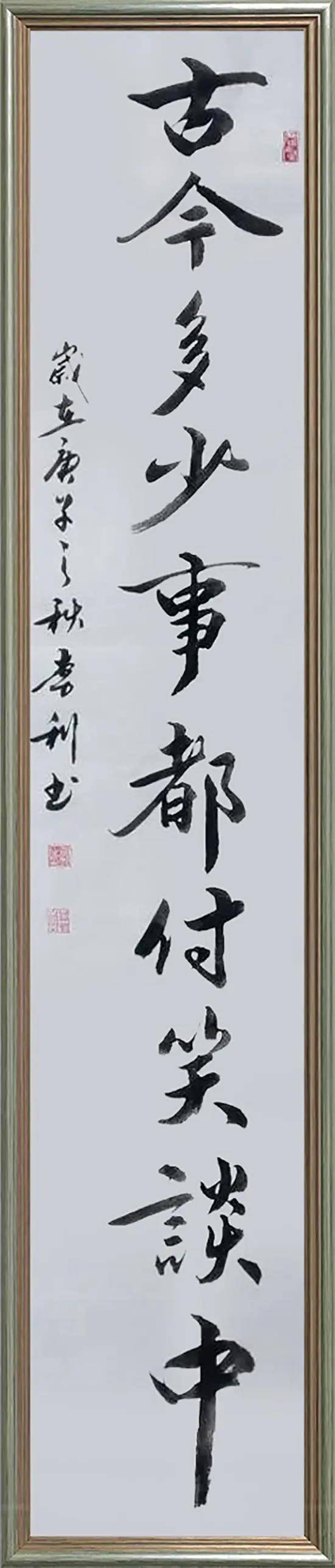

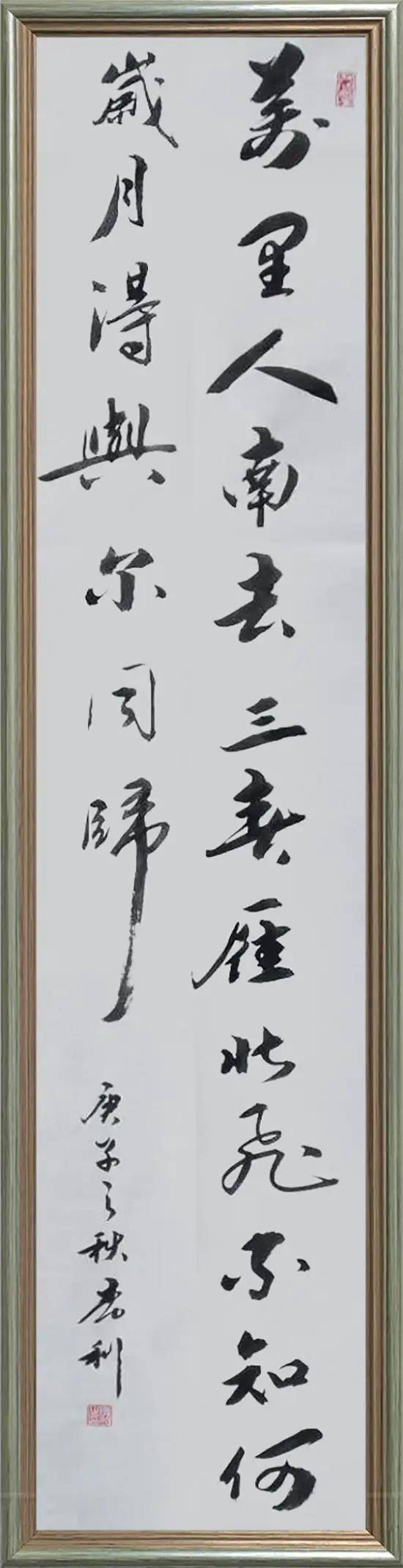

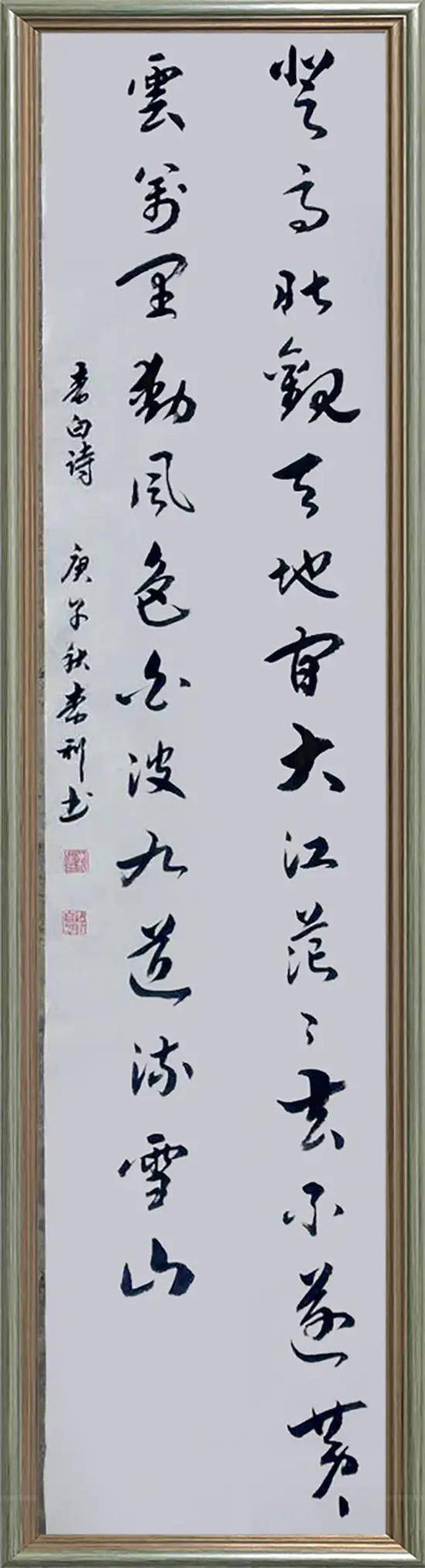

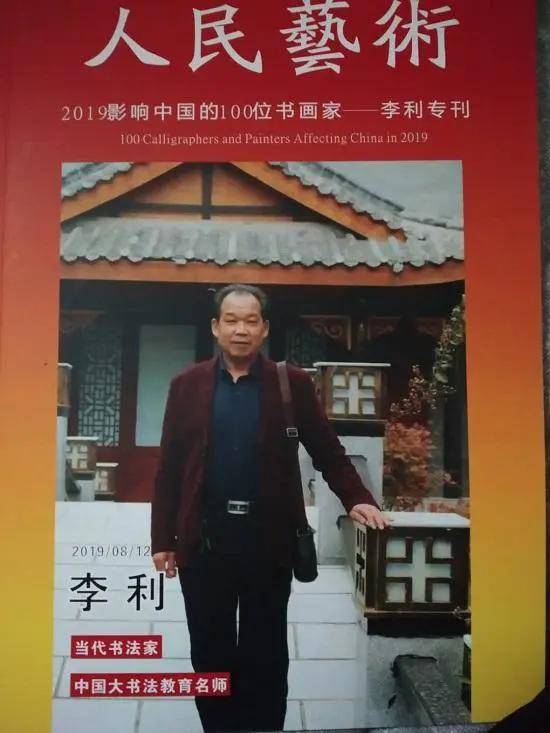

李利,男,1958年生,河南沈丘縣人,大學本科,河南省書法家,中國老年書畫研究會會員,中國硬筆書法協會會員,國家一級書法師,中國大書法教育名師,當代書法名家,《羲之報》簽約藝術家。

自幼熱愛書法,大學學習期間,利用課余時間攻讀書法理論,研習書法技能。參加工作后,曾任縣政府辦公室秘書、副主任等職務,長期從事文字工作。退職后靜心攻讀孫過庭的《書譜》、王羲之的《筆勢論》、衛夫人的《筆陣圖》及趙孟頫《楷書間架九十二法》。主攻行楷及榜書,凌摩鋒宵,筆耕不輟,撰寫并發表有《楷書結字歌》、《楷書的學習》、《書法360》等理論文章,作品收錄《世界美術家大辭典》。

《學書雜談》

當代書法史上出現兩種頃向。一種是傳統派。一種是創新派。書法的發展方向忽左忽右,使書法的發展走了不少彎路。

先說傳統派,出現死臨帖,臨死帖,臨帖死的現象,致使書法發展進步緩慢,其主要原因是對古人成熟的書法理論缺之糸統的研究和運用。只注重死臨帖。沒有從結字原理,點畫規則,筆勢、線條、神態、風格上去研究和運用。以致出現張義之,李義之,劉義之等,看上去,好象“千篇一律”的作品,很難做到“形神兼備”,很少有新意。缺少有自己的特色風格。即便有也達不到優莠書法作品的標準。學習費時費力,十幾年甚至幾十也練不出來。通常的說法是“悟性”問題。或叫字外功。其實是文化底蘊和學習方法問題。

再說創新派。傳承與創新是中國書法發展的基石。沒有傳統,就沒有根基。沒有創新,就沒有發展。這是繼承與發展的辨證關糸問題,是“揚棄”。前以時期倡導創新,結果五色八門的書風都來了!什么丑書、江湖派等各式各樣,使人眼花潦亂。已超出了中國書法的范疇,沒有了“法”度。它雖然有一定的文字淵源,偏面地運用象形原理,造幾個藝術字,這不能叫書法。因為,除了象形字之外,還有意會,假借,形聲字等,它不可能形成一個書體。

以上兩種頃向,使不少書法愛好者步入了崎途。缺少對書法理論的糸統研究、總結和運用,是中國書法發展緩慢的根本原因。學習書法,在臨帖的同時,要加強自身文化素養的提高。書者的文化水平,審美觀點,力學,美學,哲學,建筑學,音樂學等方面的知識,對書法水平起著至關重要的作用。所以,不是任何人都可以把書法寫好的。學習書法,最重要的是要系統地學習“法”,研究“法”,運用“法”,根植傳統,發揮自我才是學好書法的正確道路。(李利于2020年2月)