展覽前言

縱覽20世紀(jì)的中國美術(shù)史,關(guān)于傳統(tǒng)與革新、繼承與改良的思潮與論戰(zhàn)紛起,中國畫家不斷地找尋國畫未來的出路和方向,是鏡鑒西方繪畫還是繼續(xù)叩問古老的中國畫體系?時(shí)至今日,當(dāng)代畫家用作品交出了不同的答卷,當(dāng)代畫壇呈現(xiàn)出了百花齊放百家爭(zhēng)鳴的局面。但無論如何有一點(diǎn)毋庸置疑,筆墨作為中國畫的獨(dú)有的表現(xiàn)形式,任何脫離了筆墨體系的作品無法稱為中國畫。

中國畫中的筆墨有相對(duì)穩(wěn)定的法則和規(guī)范,這些法則和規(guī)范的建立有助于畫家進(jìn)入這個(gè)有無比探索空間的藝術(shù)世界。但是筆墨系統(tǒng)的法則與規(guī)范,決不是要畫家墨守成規(guī),而是容許和鼓勵(lì)他們有所探求和創(chuàng)新,須能借古以開今。縱觀畫史,自開新面而成大家者,必能窮究前賢血戰(zhàn)古人,又能參合時(shí)代精神在藝術(shù)上自我演進(jìn)。借古開今的出發(fā)點(diǎn)則是“開今”而“借古”,意是站在當(dāng)下,在不斷開拓、實(shí)驗(yàn)的同時(shí),把歷史作為參照、對(duì)話、挑戰(zhàn)和超越的對(duì)象,構(gòu)成延伸與超越的關(guān)系。

本次展覽以“翰墨文心——當(dāng)代中國畫核心畫家60家筆墨研究展”為名,是為了將筆墨作為一個(gè)學(xué)術(shù)課題提出來,邀請(qǐng)當(dāng)代60位主流藝術(shù)名家展示他們的藝術(shù)風(fēng)格和個(gè)性創(chuàng)造,以期引起學(xué)術(shù)界的關(guān)注,重新研究筆墨風(fēng)格的意義和它的價(jià)值。相信參展的這60位個(gè)性筆墨風(fēng)格鮮明的畫家在筆墨上的各自探索成果和他們對(duì)這個(gè)問題的思考,不僅會(huì)對(duì)人們有啟發(fā)和借鑒的作用,而且會(huì)把畫界對(duì)筆墨風(fēng)格的討論引向深入。

本次畫展將以線上藝術(shù)展的方式呈現(xiàn),參與展覽刊登發(fā)布的有雅昌藝術(shù)網(wǎng)、藝術(shù)頭條、新浪藝術(shù)、騰訊藝術(shù)等近百家主流藝術(shù)媒體及門戶網(wǎng)站,流量巨大,綜合瀏覽點(diǎn)擊量預(yù)計(jì)將達(dá)到上億次,一次參展,永久在線,影響深遠(yuǎn),終身受益。

組織機(jī)構(gòu)

主辦單位:時(shí)代丹青文化傳媒

學(xué)術(shù)主持:王鏞

展標(biāo)題字:薛永年

張友憲

參展畫家

張友憲教授,南京藝術(shù)學(xué)院中國畫研究院院長,原美術(shù)學(xué)院院長丶中國美協(xié)理事。

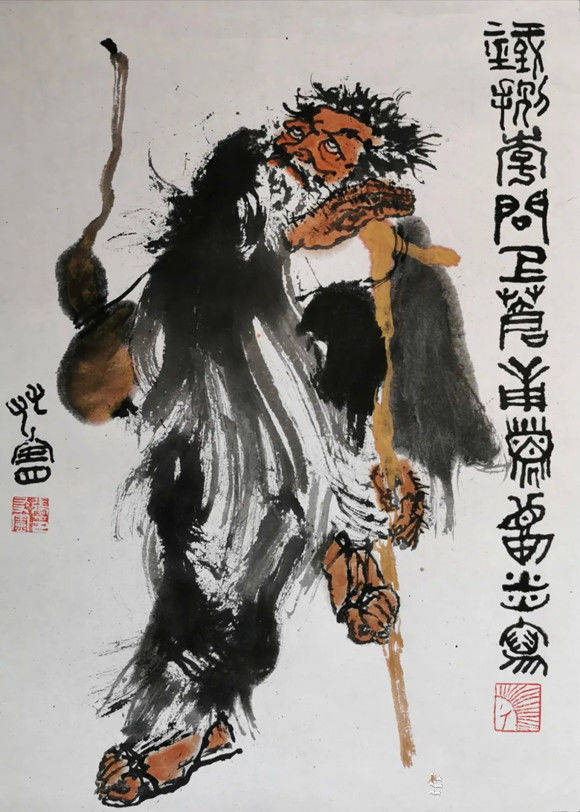

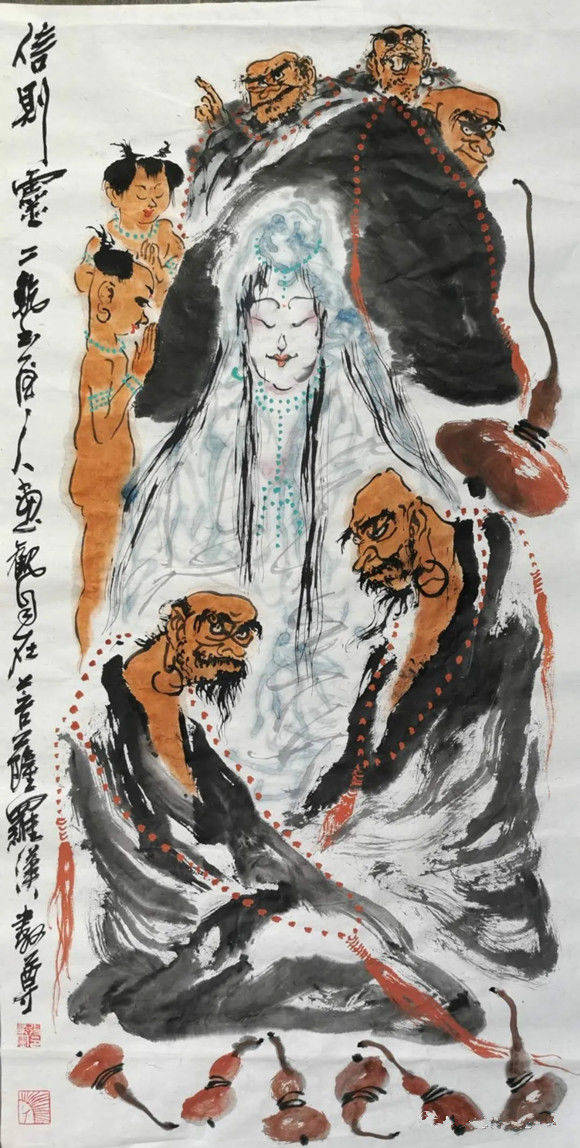

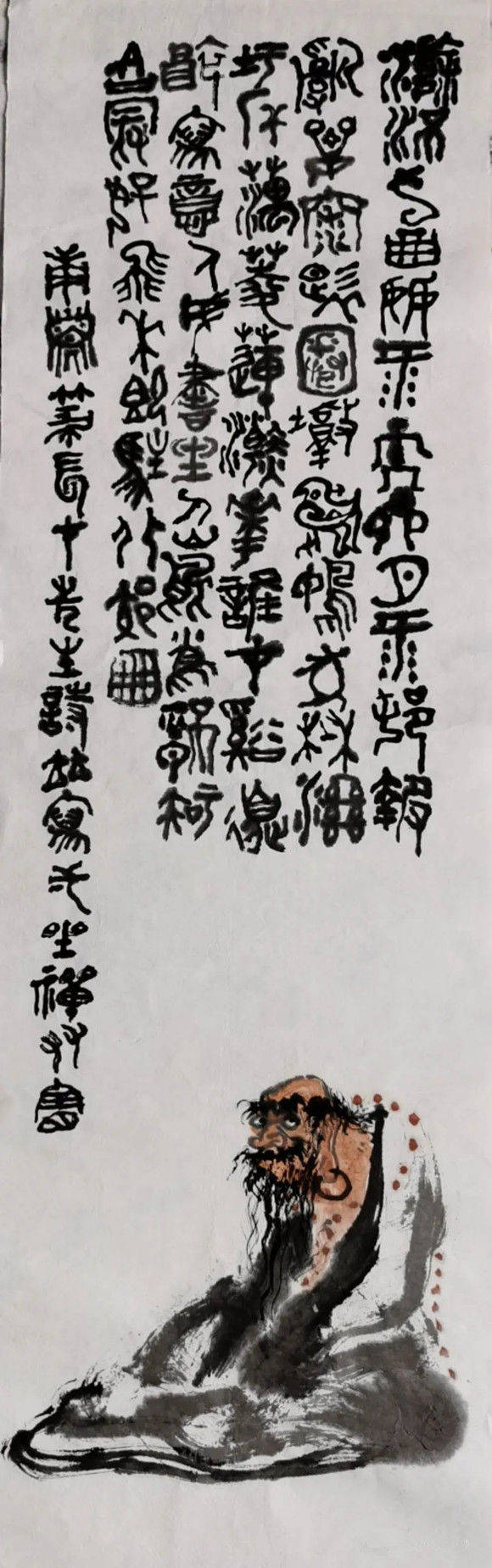

作品欣賞

生長的藝術(shù)

——張友憲老師繪畫瑣記

王宗英

如果從石器時(shí)代算起,可知的人類藝術(shù)已經(jīng)有上萬年的歷史,何為藝術(shù),藝術(shù)何為,也眾說紛紜。藝術(shù)實(shí)實(shí)在在,但也虛無縹緲,即使是經(jīng)驗(yàn)富足的大藝術(shù)家們靈感也時(shí)有時(shí)無,并非觸手可及。柏拉圖甚至把藝術(shù)的靈感解釋為迷狂說,認(rèn)為藝術(shù)創(chuàng)作的狀態(tài)是神靈附體,使藝術(shù)家處于迷狂狀態(tài),把靈感輸入給他,暗中操縱著他去創(chuàng)作。把藝術(shù)解釋到如此神秘玄奧也大可不必,但是這說明一個(gè)問題,藝術(shù)是不好把握的。

從人類藝術(shù)史的發(fā)展歷程來看,藝術(shù)有不同的方向,有以科學(xué)性為背景的西方藝術(shù)史,有以哲學(xué)性為主導(dǎo)的中國藝術(shù)發(fā)展史。而中國哲學(xué)、美學(xué)的根基是《易經(jīng)》的宇宙觀,以中國古典哲學(xué)、美學(xué)為依托的中國畫概莫能外。宗白華說:“中國畫所表現(xiàn)的境界特征,可以說是根基于中國民族的基本哲學(xué),即《易經(jīng)》的宇宙觀,陰陽二氣化生萬物,萬物皆稟天地之氣以生……這生生不已的陰陽二氣織成一種有節(jié)奏的生命。中國畫的主題‘氣韻生動(dòng)’,就是‘生命的節(jié)奏’或‘有節(jié)奏的生命’。”又說:“中國人感到宇宙全體是大生命的流行,其本身就是節(jié)奏與和諧……一切藝術(shù)境界都根基于此。”中國畫自出現(xiàn)以來,就亦步亦趨地跟隨著中國哲學(xué)、美學(xué)發(fā)展的腳步,其所追求的“氣韻生動(dòng)”、“天人合一”、“技進(jìn)乎道”……從根源上來說都是植根于《易經(jīng)》的宇宙觀。從這個(gè)意義上說,中國畫是中國人是對(duì)宇宙、人生的獨(dú)特體驗(yàn)和認(rèn)知方式,承載的是人類認(rèn)識(shí)世界、認(rèn)識(shí)自我的過程。遠(yuǎn)取諸物,近取諸身,仰觀天象,俯察地理,到最后都要?dú)w之于心,心之所向,生機(jī)勃勃。

張老師曾提及南藝第一任校長劉海粟老先生的一件事:海老的女兒劉蟾曾經(jīng)疑惑地問張老師一個(gè)問題:“喜歡老先生畫的人喜歡得不得了,不喜歡的人就很不喜歡,真奇怪,什么原因呢?”張老師脫口而出:“因?yàn)楹@系漠嬏貏e人性化吧,海老的畫符合人類的自然生長。”

張老師這句話,蘊(yùn)涵的意義很豐富,從第一個(gè)層面講,中國畫首先是藝術(shù)家性靈的表達(dá),是人的精神、性情、情感的綜合體現(xiàn)。對(duì)某種藝術(shù)的好惡,跟對(duì)某一個(gè)人的好惡,是一樣的。所謂“畫乃心畫”,“從于心者也”,“吟詠性情而已”,“以得其性情為妙”,“意思而已”……也正是海老所言“畫之真義在表現(xiàn)人格與生命”。“人格與生命”里包含著人生的所有信息,你的閱歷、坎坷、性情、審美、格調(diào)……當(dāng)這些信息量在藝術(shù)的表達(dá)中找到一個(gè)觸發(fā)點(diǎn),它會(huì)打動(dòng)別人,于是山含情,水含笑,萬物與之同悲喜,天地與之同頻共振。就如同文學(xué)里的比興,“關(guān)關(guān)雎鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”,由物及人,把人置身于場(chǎng)域里,于是個(gè)體不再是個(gè)體,而是與天地萬物共生的一部分,惟其如此,個(gè)體的情感也不再是孤立的。“風(fēng)情之至者,其文未有不至者”,同樣,風(fēng)情之至者,其畫未有不至者。性靈是藝術(shù)的靈魂,沒有性靈參與的藝術(shù)表達(dá),是沒有生命力的。

張老師深諳此道,他在畫跋里說:“靜謐下流動(dòng)生命,喧騰中閃出精靈,江河湖海之游魚,茂林雜樹之鳴禽,渾然一體,血脈相連,起伏自如,互不可缺。不識(shí)沉浮,不辨巨細(xì),尺幅里劈出天地,色墨上呈現(xiàn)英雄,創(chuàng)若盤古,補(bǔ)似女媧。”其中生命流動(dòng),情感勃發(fā),這顯然是海老精神的傳承和發(fā)揚(yáng)。張老師畫跋里對(duì)生命精神的強(qiáng)調(diào)俯拾皆是,可見他已將此作為藝術(shù)生命的根本。

張老師所說“海老的畫特別人性化”,從第二個(gè)層面講,“人性化”不是恒定不變的,是與時(shí)俱進(jìn),與物宛轉(zhuǎn)。《莊子·天下》云“椎拍輐斷,與物宛轉(zhuǎn),舍是與非,茍可以免。”宛轉(zhuǎn),即變化。本意是隨順時(shí)代,故能與物變化而不固執(zhí)之。用在文藝中也完全契合,劉勰《文心雕龍·物色》曰“既隨物宛轉(zhuǎn),亦與心徘徊”,隨形取勢(shì),隨物象形,是中國畫創(chuàng)作無法越過的門徑。中國畫是心物熔冶之結(jié)晶,你就自然,自然必來就你。

《文心雕龍》開篇講天地玄黃,日月華章,惟有人參與了才完整,是為三才。我看青山多嫵媚,料青山見我應(yīng)如是,自然的華章需要人的發(fā)現(xiàn),同樣,人類的藝術(shù)亦須自然的參與,唯有從于物,融于心,方能天人合一,物我互動(dòng)、互融、互通,才能創(chuàng)作出有生命的藝術(shù)。黑格爾說:“藝術(shù)讓人從外物界中找回自我”,人處世間,難免被異化,好在有藝術(shù)為人生洗塵去垢,豐盈生命。

另一方面,與物宛轉(zhuǎn),也要看物本身為何物,是何種精神。中國的物很多被賦予了人格化,松柏后凋,堅(jiān)貞不屈,蘭花幽香,清高獨(dú)處,梅花孤傲,高潔自持……對(duì)于這樣人格化傳統(tǒng)深厚的物象,你很難去改變它的意義指向,在創(chuàng)作中就要根據(jù)它的人格化寓意表現(xiàn)其典型特征。當(dāng)然,只要你的功力足夠高超,合情入理,造微入妙,重塑一種物的精神也不是不可能。張友憲老師的芭蕉系列就重塑了芭蕉的精神。芭蕉自古意象多纏綿悱惻,在佛教中則常被譬喻空虛無實(shí)之物。其一歲一枯榮,而根始終不亡,有輪回之意,張老師所作一反傳統(tǒng)意象之纏綿,二反禪意虛無之所指,以沉實(shí)堅(jiān)韌之筆現(xiàn)其堅(jiān)忍頑強(qiáng)。張老師由父親纏綿病榻掙扎求生之意志,由人及物,觀物及人,賦予了芭蕉剛強(qiáng)堅(jiān)韌、雖枯敗猶雄強(qiáng)的精神。他的芭蕉或綠意芳澤,或榮枯舒卷,或氣象崢嶸,是有真宰,與之沉浮,通過芭蕉折射世事人生之相。

海老的畫“人性化”,“符合人類的自然生長”,從第三個(gè)層面來說應(yīng)該是個(gè)性化,也就是藝術(shù)風(fēng)格與個(gè)人性情相一致。20世紀(jì)中國畫壇諸大家都個(gè)性突出,風(fēng)格凸顯。海老作為其中的佼佼者,走的是博古通今、海納東西,而又堅(jiān)守傳統(tǒng)藝術(shù)精髓的道路,他的畫縱橫捭闔,氣格雄渾,發(fā)乎于自然性情。海老是一位充滿激情,富于浪漫色彩的藝術(shù)家,興來一揮百紙盡,曾有題跋曰“萬古此山此風(fēng)雨,來看老夫渾脫舞”,其狂放灑脫,20世紀(jì)畫壇鮮有人及。因此,海老的藝術(shù)是他個(gè)性的藝術(shù),至情至性,自然而然。

天不言而四時(shí)行,地不語而萬物生,藝術(shù)生長,同樣貴在自然,只有發(fā)于自然、秉乎性情的藝術(shù)才能長久,才具有可持續(xù)性。不牽強(qiáng),不扭曲,不做作,當(dāng)行則行,當(dāng)止即止,與性情相表里,不著一字,盡得風(fēng)流。

張老師話中的涵義基本包含以上三個(gè)層面,但一定有出入。當(dāng)一個(gè)主題發(fā)散開來就已經(jīng)損失或者誤讀了很多原來的信息,我只能盡可能客觀地還原張老師的本意。但是語言有時(shí)候是無力的,以上三個(gè)層面是否就是藝術(shù),是否就是海老藝術(shù)的本質(zhì)?不盡然。藝術(shù)是一個(gè)綜合體,是情感、物我、人生閱歷、技巧等因素的綜合表達(dá),是超越某一個(gè)單向?qū)用娴摹]有一劑良方可以準(zhǔn)確無誤、錙銖必盡地為藝術(shù)調(diào)好佐料,在藝術(shù)追求的過程中,執(zhí)其一端孜孜以求時(shí),也許已經(jīng)謬以千里。藝術(shù)是情感的藝術(shù),但是如果只表現(xiàn)情感,也未必動(dòng)人,因?yàn)樗囆g(shù)的表現(xiàn)不單純是情感,情感只是一個(gè)觸發(fā)點(diǎn),它更鐘情于情感背后的人生沉淀和生命體驗(yàn)。藝術(shù)追求的是象外之意,味外之旨,是一波三折、一唱三嘆的余韻裊裊,藝術(shù)更動(dòng)人的其實(shí)是這個(gè)東西。所以,對(duì)于中國畫而言,功夫在畫外,探求的過程往往是渺茫而無措的,這也是歷代畫論家們常常把藝術(shù)家的成就歸結(jié)于“天挺生知非學(xué)可及”的原因,因?yàn)樗囆g(shù)中實(shí)在難以找到一個(gè)不二法門,放之四海而皆準(zhǔn)。

張老師的繪畫師承主要來自于四個(gè)人,董欣賓、劉海粟、潘天壽、黃賓虹,這四位大家有一個(gè)共同點(diǎn),就是都強(qiáng)調(diào)以書入畫,因此張老師豪放奇肆、醇厚樸茂的繪畫面貌背后是中國畫正脈的支撐。他是董欣賓登堂入室的弟子,一度過從甚密,自言董欣賓當(dāng)年對(duì)其影響極深,無論是繪畫本身,還是對(duì)繪畫的認(rèn)識(shí),諸多得益于董處。而董是劉海粟的直系弟子,張老師南藝科班出身,其后又在南藝執(zhí)教,執(zhí)掌美術(shù)學(xué)院多年,對(duì)于創(chuàng)校的海老推崇備至,親眼目睹過海老作畫,從這條線上,可以說友憲老師與海老一脈相承。而海老性情灑落的真性情和“畫之真義在表現(xiàn)人格與生命”的藝術(shù)主張,對(duì)友憲老師影響至深,也是其始終踐行的。潘天壽先生以奇崛著稱,其巨石禿鷲、雁蕩山花名滿天下,友憲老師于潘天壽處得一“奇”字,常常出手奇險(xiǎn),又與其一貫主張自然而然的藝術(shù)追求相融合,因此他的“奇”往往融于自然,隱于筆墨,須仔細(xì)咂摸品味才能識(shí)別。張老師筆力得力于董、劉、潘處諸多,然精微入妙、內(nèi)美渾厚則多得益于賓虹先生。

張老師的師承不只是研究、學(xué)習(xí)這幾位大家的繪畫,他把幾位大家的畫論都吃透了,反復(fù)咀嚼消化,諸家的精髓、畫論、軼事,都能信口拈來,如數(shù)家珍。除了直接師承幾位大家,張老師不拒絕任何古今中外的藝術(shù)營養(yǎng),他認(rèn)為人類藝術(shù)史發(fā)展得如此豐富,只要能夠?qū)ψ约旱乃囆g(shù)有所滋養(yǎng),何必講究中西。他提出“貫通古今、兼修中外、形質(zhì)并重、發(fā)乎性情”十六字藝術(shù)觀,曾經(jīng)一再感嘆:有些畫家刻意要避開傳統(tǒng),多可惜啊!印象派、波洛克,這里面有很好的東西啊,只要有用,拿來就用,管他是中是西!所以張老師的畫中西融通,包羅萬象,以致有人說他現(xiàn)代,有人說他傳統(tǒng),他亦任人評(píng)說,笑而不語。

近段時(shí)間,我有幸見證了張老師近20件鴻篇巨制的誕生。說是鴻篇巨制絲毫不為過,其中一張6米乘9.6米,是我目前為止見到最大的繪畫作品。另有一幅6米乘6.4米的巨制,其余多為3米乘5米的尺寸,看著一張張兩三層樓高的畫作,從無到有,真有創(chuàng)世紀(jì)的震撼,不禁令人想起米開朗基羅當(dāng)年創(chuàng)作西斯廷教堂壁畫的氣勢(shì),所謂“備具萬物,橫絕太空,荒荒油云,寥寥長風(fēng)”,橫空出世,不過如此!

看張老師作畫,大大突破了以前對(duì)畫畫的認(rèn)知,他用一個(gè)短筆頭,刺戳擰絞,砍砸削掀,筆頭在他手中如同矛槍,一筆下去,兔起鶻落,墨花四濺,一時(shí)間真氣彌漫,吞吐大荒。“來如雷霆收震怒,罷如江海凝清光”,激情迸發(fā),隨意灑落,完全形成一個(gè)可視的氣場(chǎng)。張老師對(duì)“筆”和“氣”的強(qiáng)調(diào)是一以貫之的,我初涉寫意,他即囑我平腕中鋒,尾閭中正,沉肩墜肘,氣沉丹田,他說“練拳不練功,老來一切空……畫道之功,歸乎用筆……他日覽者,應(yīng)證予言之不虛也。借形發(fā)氣,以氣行筆,筆之氣機(jī),內(nèi)力為質(zhì),形者為用。漸寫漸辣,由量而質(zhì),此畫道之油然……能愛山川樹木之形色,用心感受其境界,動(dòng)真情,使真性,朝思暮想,可以逐漸得山水畫法矣。”

張老師時(shí)常將筆頭倒戧,風(fēng)馳電掣之間倒刺過去,真如匕首,直刺心口,我這等膽小之人常被驚出一身冷汗。他的筆時(shí)如高空墜石,雷霆萬鈞,時(shí)如拔地倚天,排山倒海,沉重處車過碾轍,鰲擲鯨呿。當(dāng)時(shí)我心里只有兩個(gè)字——霸悍,暗暗感嘆張老師是個(gè)狠人兒!想起潘天壽先生有一方印章曰“一味霸悍”,我算是親眼見識(shí)了。

有一次看張老師改6米乘6.4米的松石圖,此畫原來是靜境,涓涓群松,下有漪流,水潺潺,草青青,一改之后,畫境大變,墨汁淋漓,煙嵐?jié)M紙,一時(shí)松鱗皴,水澹澹,云窈渺,風(fēng)聲、雨聲、鳥鳴聲,溪流聲,萬籟齊鳴,變成了動(dòng)境。跋曰:“水清魚讀月,山靜鳥談天,靜境也。一靜一動(dòng),猶一陰一陽之為道。道有邪正,端在畫者,內(nèi)心抉擇,發(fā)乎自然。所謂正道,滄桑互換是也。此圖乙未羊年為上海中華宮大象無形展所作巨制之一,開幕后時(shí)常有在原件上重改之沖動(dòng),仿佛當(dāng)年獨(dú)處聊齋展廳,自視得失而知日后更上層樓者。庚子夏秋之交,假格冠大屋得償夙愿,雷婆頭峰壽者謂境界層上一步一重天,我今以改舊作為門徑,由不間斷自我否定開啟上升之門。查‘改’字古有從己意,或當(dāng)解其為內(nèi)發(fā)內(nèi)需耳,故欲攀升重重境界之天,并無一絲外力可憑,非以命相搏,深陷于眼耳鼻舌身意觸發(fā)諸端不可。友人慮我著力過猛,嗚呼,不以力授,不以情融,象罔如何覓玄珠于宗教求幻與科學(xué)求真之間哉。”

我觀張老師作此圖時(shí),心中回蕩著唐代符載的《觀張員外畫松石序》:“觀夫張公之藝,非畫也,真道也。當(dāng)其有事,已知夫遺去機(jī)巧,意冥玄化;而物在靈府,不在耳目;故得于心,應(yīng)于手;孤姿絕狀,觸毫而出。氣交沖漠,與神為徒。若忖短長于隘度,算妍媸于陋目;凝觚舔墨,依違良久,乃繪物之贅疣也,寧置于齒牙間哉!”符載當(dāng)年觀張璪畫松石圖,我今看張老師畫松石圖,都是張公,都畫松石,畫的人氣場(chǎng)相像,看的人感覺一樣。

張老師認(rèn)為畫畫就是紙上談兵,是宣紙上的戰(zhàn)爭(zhēng),要上戰(zhàn)場(chǎng)了,就要孤注一擲,卸下所有思想包袱,沖鋒陷陣,一往無前。他的畫跋中常有“戰(zhàn)”字出現(xiàn),戰(zhàn)古人,戰(zhàn)自然,戰(zhàn)自己,無不血肉相搏。

然而張老師畢竟是一個(gè)思想者,他熱愛思考,喜歡閱讀古今中外名著,所以他思想宏闊,又能見微知著,這在畫家中是比較少見的。南京大學(xué)中國思想家研究中心組織編撰的200部中國思想家評(píng)傳叢書,從孔子到孫中山,張老師幾十本精讀下來,對(duì)中國傳統(tǒng)到現(xiàn)代的思想脈絡(luò)清晰明了,而且他猶愛辯證法,畫跋中辯證法無處不在。因此他的畫并沒有一味霸悍狂蕩,他認(rèn)為能放亦要能收,要拿得起放得下。放的時(shí)候狂妄恣肆,萬豪齊力,收的時(shí)候輕攏慢捻,一縷游絲逐物轉(zhuǎn),春風(fēng)拂面,驚鴻掠影。

檢點(diǎn)當(dāng)代中國大寫意畫壇,大概是繞不過張友憲老師的,他諸體兼?zhèn)洌浅H妫煌A段有不同面貌,而且每一階段都形成了個(gè)性化的藝術(shù)語言,尤其是其線條功力,是同儕中的佼佼者。他的面貌還在不斷變革中,有意識(shí)地自我否定,不斷提升。他說這是一條不歸路,以命相搏,“躍上蔥蘢四百旋”,沒有盡頭。一位有如此清醒認(rèn)知的藝術(shù)家,我相信是不會(huì)滿足于現(xiàn)狀,停下追索的腳步的。

《暮色蒼茫》是張老師近期創(chuàng)作的一個(gè)制高點(diǎn),此畫寬9.6米,高6米,五年前作,曾在上海中華宮展出。原作以水墨為主,高山大嶺,萬壑松風(fēng),晚霞浮空,中年的毛澤東坐在高山之巔,春風(fēng)滿面,遠(yuǎn)望萬里河山,想來他定在撫今追昔,遙想當(dāng)年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎,如今流年暗轉(zhuǎn),換了人間,讓人頓生數(shù)風(fēng)流人物,還看今朝的豪情。展出之后,張老師一直想把中年的毛澤東改成老年,如今一改不可收拾,不但人物改了,整個(gè)畫面都重新創(chuàng)作一遍。原來靜態(tài)的晚霞,改成了動(dòng)態(tài)的流云,讓人頓有萬古長風(fēng)之感。松樹也以石綠、石青重新勾勒,松風(fēng)蒼蒼,飛瀑高懸,亦有萬古長青之意。張老師特別強(qiáng)調(diào)臨見妙裁,他認(rèn)為繪畫牽一發(fā)而動(dòng)全身,改了局部,整體都要相應(yīng)調(diào)節(jié)。一改之后人物更加厚重,畫面更加滄桑,層次更加豐富,氣勢(shì)更加磅礴。高山昂昂,天風(fēng)浪浪,真力彌滿,萬象在旁。整個(gè)畫面雄渾蒼茫,宏大與蒼涼并存,頗有楊慎《臨江仙》意境:“滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。是非成敗轉(zhuǎn)頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。白發(fā)漁樵江渚上,慣看秋月春風(fēng)。一壺濁酒喜相逢。古今多少事,都付笑談中。”

張老師對(duì)毛澤東充滿了復(fù)雜的感情,他曾把毛澤東詩詞和兵法當(dāng)成畫論來讀,毛澤東的辨證思維也對(duì)其影響極深。此畫修改完成后,張老師發(fā)給諸友欣賞,大家眾說紛紜,有說畫出了毛澤東晚年的大善,有說畫出了偉人的滄桑感,有說畫出了藝術(shù)家對(duì)偉人的評(píng)價(jià),有說堪比石魯?shù)摹掇D(zhuǎn)戰(zhàn)陜北》……真是一千人眼中有一千個(gè)毛澤東,這也說明了這件作品的張力和豐富性。

張老師創(chuàng)作時(shí)容易激動(dòng),他作畫頗有儀式感,都要換上舒適的睡衣,一來放松,二來弄臟了也無所謂。如果聽到他把褲子的松緊帶彈得砰砰有聲,兩三下清嗓,三兩下聳肩,那必是激動(dòng)了。我也不知道他松緊帶是松了還是緊了,反正經(jīng)常看到他一段畫完,站在畫前審視的時(shí)候,松緊帶彈得噼啪作響,我就知道張老師激情來了,接下來常有一番石破天驚之筆。我想容易激動(dòng)、能夠感動(dòng)也是藝術(shù)家的優(yōu)秀特質(zhì),動(dòng)己方能動(dòng)人。畫寫意要有一點(diǎn)醉意,一點(diǎn)狂態(tài),一股狠勁兒,還要有一瀉千里的氣勢(shì),這也是大寫意的魅力所在。

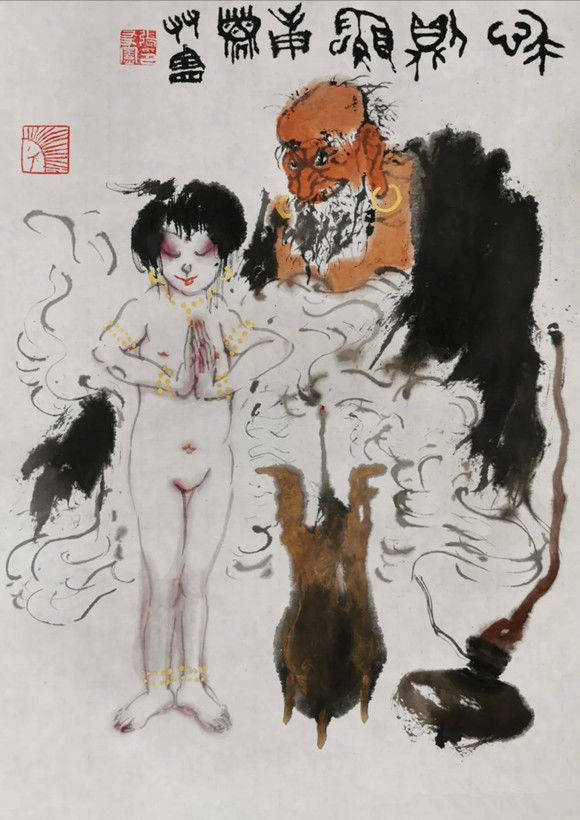

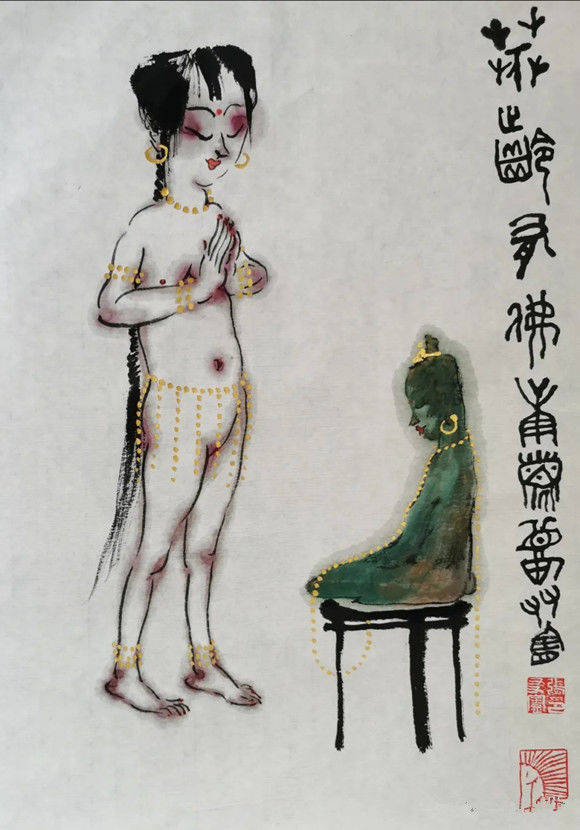

張老師曾畫一仕女,名曰《心中有佛》,仕女低眉垂首,手托小金佛,開始畫的時(shí)候輕描淡寫,珠環(huán)翠繞,畫完后覺得裙擺不夠厚重,于是以胭脂點(diǎn)染了許多花瓣,周身花紅柳綠。大概覺得顏色多了,張老師突然以濃墨逆鋒倒戧,作品立刻風(fēng)格大變,由滾滾紅塵中打滾兒的紅男綠女變成了心中有佛的菩薩法相。這其實(shí)跟修煉的過程很像,原來在世俗喧囂中熙來攘往,歷人生百千劫,經(jīng)浮世千重變,然后萬般放下,一下子有了仙氣。所謂藝術(shù),亦是如此,不過是人生悲喜,萬般飲盡,千秋入喉,抬頭一輪明月。