展覽前言

縱覽20世紀的中國美術(shù)史,關(guān)于傳統(tǒng)與革新、繼承與改良的思潮與論戰(zhàn)紛起,中國畫家不斷地找尋國畫未來的出路和方向,是鏡鑒西方繪畫還是繼續(xù)叩問古老的中國畫體系?時至今日,當代畫家用作品交出了不同的答卷,當代畫壇呈現(xiàn)出了百花齊放百家爭鳴的局面。但無論如何有一點毋庸置疑,筆墨作為中國畫的獨有的表現(xiàn)形式,任何脫離了筆墨體系的作品無法稱為中國畫。

中國畫中的筆墨有相對穩(wěn)定的法則和規(guī)范,這些法則和規(guī)范的建立有助于畫家進入這個有無比探索空間的藝術(shù)世界。但是筆墨系統(tǒng)的法則與規(guī)范,決不是要畫家墨守成規(guī),而是容許和鼓勵他們有所探求和創(chuàng)新,須能借古以開今。縱觀畫史,自開新面而成大家者,必能窮究前賢血戰(zhàn)古人,又能參合時代精神在藝術(shù)上自我演進。借古開今的出發(fā)點則是“開今”而“借古”,意是站在當下,在不斷開拓、實驗的同時,把歷史作為參照、對話、挑戰(zhàn)和超越的對象,構(gòu)成延伸與超越的關(guān)系。

本次展覽以“稽古澄心——當代中國畫名家筆墨研究展觀摩展”為名,是為了將筆墨作為一個學術(shù)課題提出來,邀請當代主流藝術(shù)名家展示他們的藝術(shù)風格和個性創(chuàng)造,以期引起學術(shù)界的關(guān)注,重新研究筆墨風格的意義和它的價值。相信參展的這些個性筆墨風格鮮明的畫家在筆墨上的各自探索成果和他們對這個問題的思考,不僅會對人們有啟發(fā)和借鑒的作用,而且會把畫界對筆墨風格的討論引向深入。

本次畫展將以線上藝術(shù)展的方式呈現(xiàn),參與展覽刊登發(fā)布的有雅昌藝術(shù)網(wǎng)、藝術(shù)頭條、新浪藝術(shù)、騰訊藝術(shù)等近百家主流藝術(shù)媒體及門戶網(wǎng)站,流量巨大,綜合瀏覽點擊量預計將達到上億次,一次參展,永久在線,影響深遠,終身受益。

組織機構(gòu)

主辦單位:時代丹青文化傳媒

學術(shù)主持:王鏞

學術(shù)顧問:趙成民

展標題字:劉曦林

方學曉

參展畫家

方學曉,男,云南省曲靖市人,畢業(yè)于南京藝術(shù)學院,結(jié)業(yè)于文化部重彩畫高級研究班,現(xiàn)為國家一級美術(shù)師,中國美術(shù)家協(xié)會會員,中國畫學會理事,中國工筆畫學會會員,中國美協(xié)中國重彩畫研究會理事,江西四方書畫院院長,南昌大學兼職教授, 中央文史研究館書畫院研究員,江西省政府文史研究館館員,江西畫派研究會副會長,江西中國畫學會副會長,享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任江西畫院副院長, 第十屆江西省政協(xié)委員。

作品欣賞

空山不見人

——略論方學曉山水畫中的家園精神

云從龍

“故園東望路漫漫,雙袖龍鐘淚不干。”這是盛唐詩人岑參名詩《逢入京使》中的兩句,寫的是作者對故鄉(xiāng)的思念,當時詩人已經(jīng)三十四歲,功名未建,報國心切,迫不得已之下只好去安西節(jié)度使高仙芝的幕府中當書記官,安西在今新疆庫車縣,距離長安八千多公里。詩人一路躍馬西行,故鄉(xiāng)漸遠,思懷之情油然而生,便有了這首千古名篇。

近來讀方學曉先生的中國畫,我總是不由自主地想到這兩句詩。

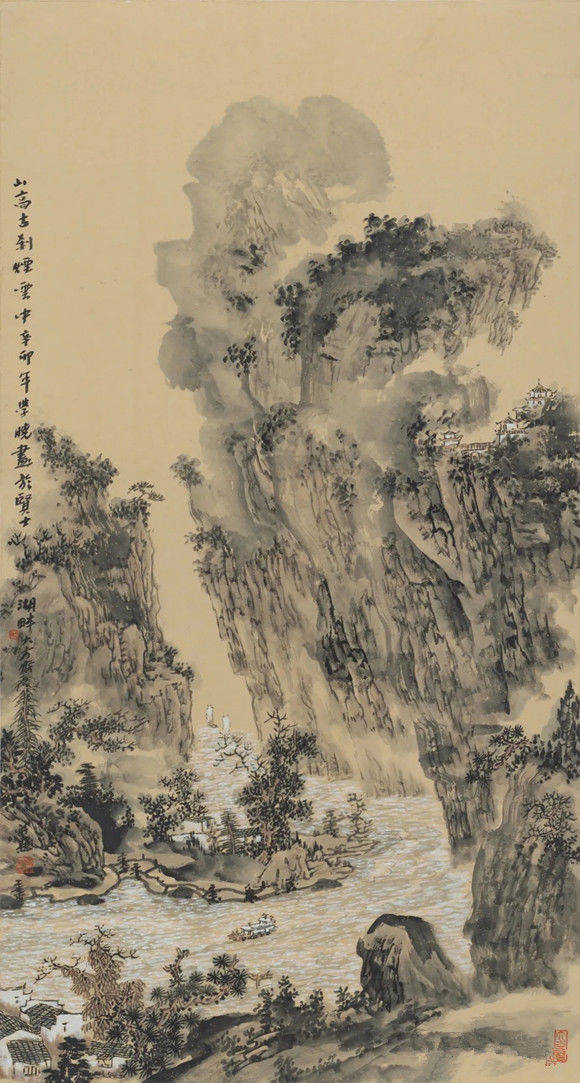

山高古剎煙云中 2011年 138×69cm

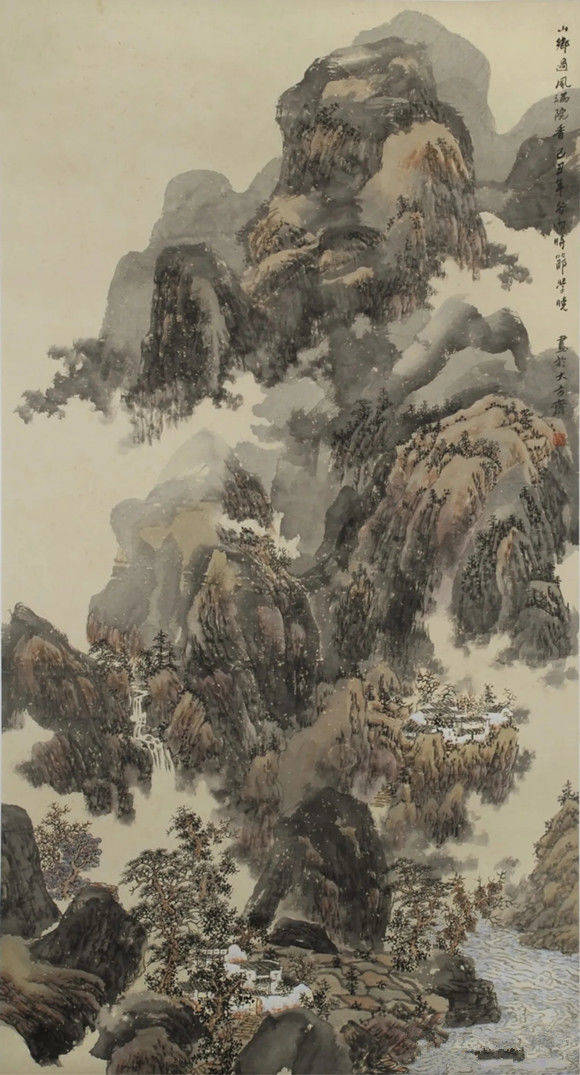

山鄉(xiāng)過風滿院香 2009年

一

我看過一些評論家給予方先生的評價,他們有的說,方先生“山水畫表現(xiàn)了三種精神,一是山川之精神,二是個人的大丈夫精神,三是中國偉大的民族文化精神”(朱留心《磊落豪壯,雄渾蒼茫:評方學曉山水畫》);也有的說,“方先生總是以一種虔誠的藝術(shù)情懷和深厚的人文素養(yǎng),在紛繁復雜的現(xiàn)實社會中歷練出高尚品格,創(chuàng)造出頗多思想性和藝術(shù)性相互統(tǒng)一的經(jīng)典之作”(達榮:《喜新厭舊、凸顯個性:淺論著名畫家方學曉的繪畫藝術(shù)》);還有的說,方先生“早年善手工筆創(chuàng)作,練就極佳的造型與構(gòu)圖能力,又常有得意之寫意人物”(劉揚:《從胸中丘壑到萬水千山——方學曉先生山水畫藝術(shù)釋讀》)。在我看來,這些評論似乎都不太恰當,或者只看到了多面事物的其中一面,而未直陳根本。我個人以為,方先生的山水畫,說到底,是在極力呈現(xiàn)一種濃厚的家園精神,這是其作品的精髓。

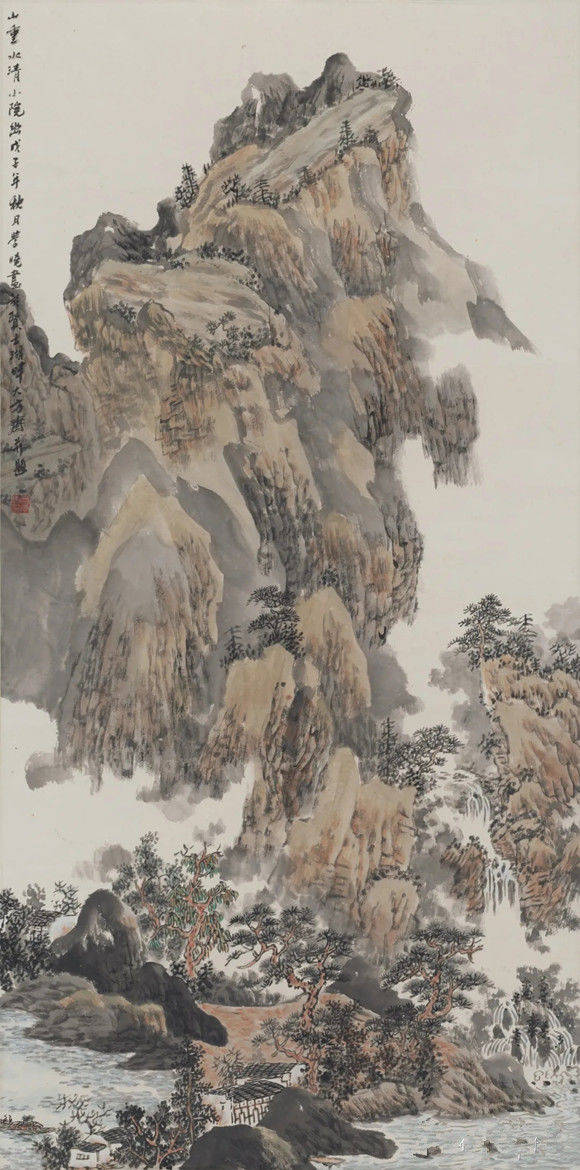

山重水清小院幽 2008年 132×66cm

我們并不著急討論上述觀點的正確與否,先來看一些方先生的作品。1988年,方先生創(chuàng)作了一幅工筆山水畫《正是江南三月時》,畫面上明月高懸,山石橫亙,春塘荷生,一葉漁船停泊在水中,主人促膝而坐,憑湖垂釣,神態(tài)安閑,猶有遁世之志。船頂一有盆景,正吐新綠,船尾桅桿上則停留著四只鸕鶿,陪伴著主人,共同消受這醉人的春夜。岸上瓦屋數(shù)間,淳樸錯落,門前屋后大樹環(huán)列,皆有蓬勃伸展之意。作者心思細密,沿著荷葉的罅隙題句:“正是江南三月時,柔情皆在春水中。”筆法上又工又寫,但更多的是工,線條富于力量,風格平添稚趣,識別度非常高。不久,這幅畫入選中國當代工筆山水畫展,并獲得金叉獎,得到了社會的認可。后來,方先生又畫了《漁舟唱晚》(1992),風格、基調(diào)與《正是江南三月時》非常接近,可以說,《正是江南三月時》和《漁舟唱晚》是兩張“姊妹畫”。

玉嶺翠野 176×96cm 2017年

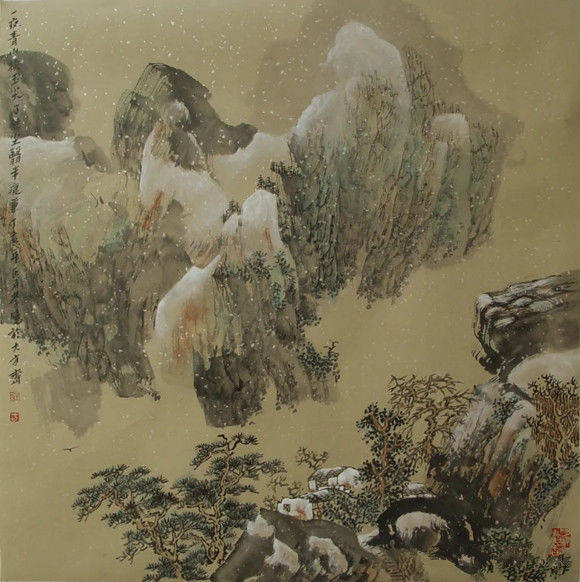

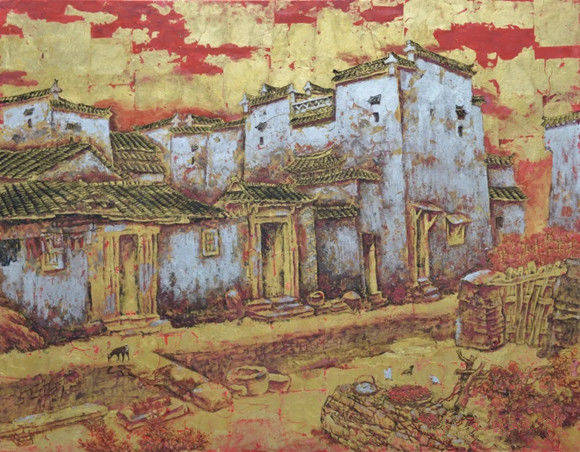

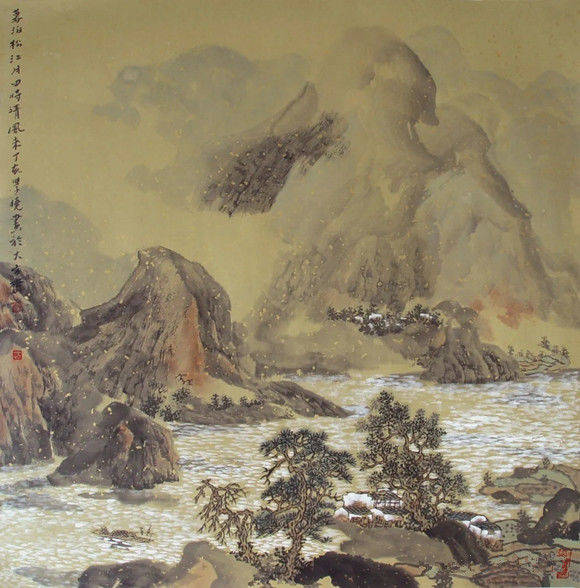

除了這兩幅早期作品外,方先生還有一類常見的山水畫,行里人稱之為“金碧山水”或“灑金山水”,就是在泥金紙上作畫,給人一種富麗堂皇的感覺。他的這一類作品,大約始于新世紀前后,如《山鄉(xiāng)一夜聽春雨》《山明水秀圖》(2005)、《群山夜靜香林月》《深山仙鄉(xiāng)臥溪流》《山鄉(xiāng)風搖白帆遠》《微云輕舟過山鄉(xiāng)》《群山夜靜》《水綠灘平一帶春》《山壑悠悠翠深綠》《深谷鳥啼云似水》《溪岸翠色深》《一夜庭前綠遍》(2006)、《水深水淺東西澗》《一夜青山換玉尖》(2007)、《清溪細波潤桑田》(2008)等,都是其金碧山水系列中可圈可點的作品。仔細閱讀這些畫卷,我們會發(fā)現(xiàn),每一幅畫,描繪的都是山鄉(xiāng)田園之景,畫中有山有水有屋有樹,唯獨沒有人。

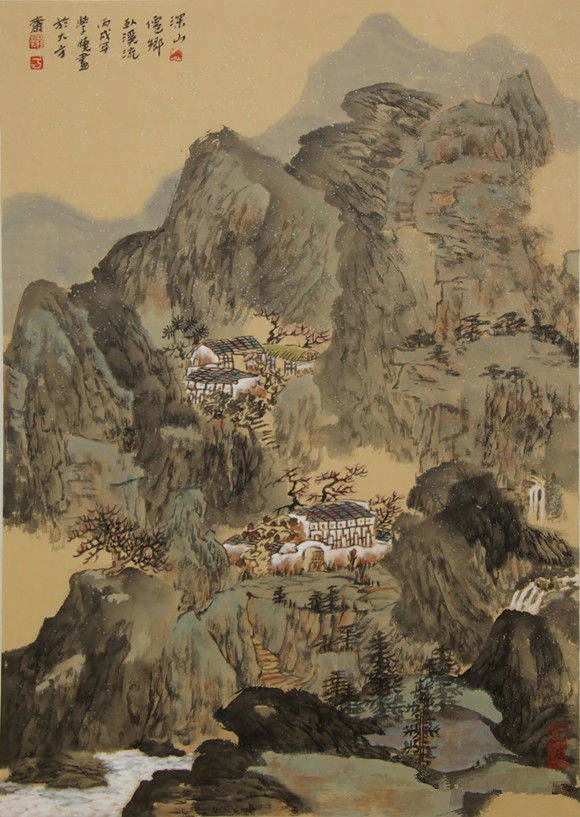

深山仙鄉(xiāng)臥溪流 70.5×49cm

夜青山換玉尖 68×68cm

一般來說,中國山水畫,山水為主,人物為次,后者在畫卷中所占比例極小,僅為點綴。歷代山水畫中,大多數(shù)畫家都會在畫面中繪以人物,或行或臥,或大或小,或隱或顯,或靜或動,兼而有之。山水畫中不著一具人物的極少,似乎只有一個人,那就是元代畫家倪瓚。他筆下的山水,通常為一江兩岸式,從不點綴人物,其中原因,用他的話說,就是:“仆所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”倪瓚是一代巨匠,離我們又太遠,在此不便多說。而我們眼前的方先生,他的畫中,又是緣何“空山不見人”呢?這是一種偶然為之還是必有其因?我們太想知道答案。

秋酣 91X116.5cm

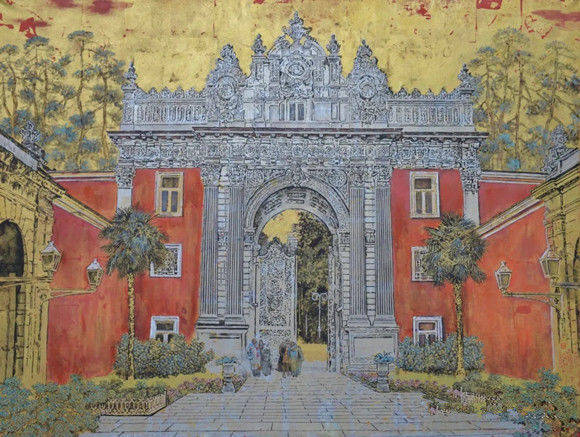

土耳其新皇宮 90.5X120.3cm

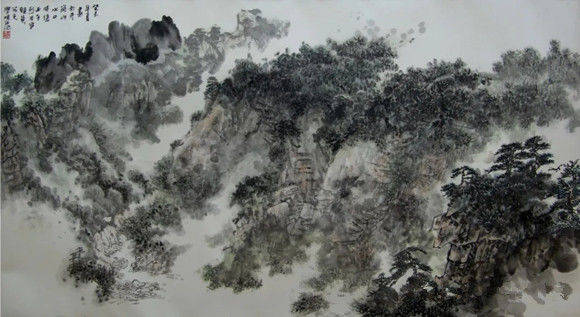

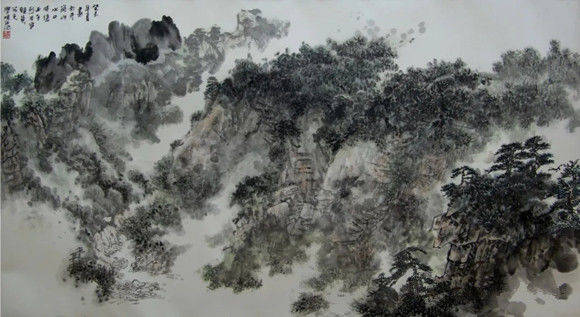

金碧山水之外,方先生還有另一種風格的山水,看似大寫意,又不似大寫意,因為很多山石花樹都描繪的入木三分,相當具象;看似小寫意,也不像,因為除了屋舍村郭稍見工整外,還有水墨筆法融合其中,尤其是對遠景以及近景中山石的表現(xiàn),常常使用水墨,如《清風過谷流水香》(2007)《泉鳴三月雨》(2008)《白云生處山無數(shù)》(2009)《群山一夜雨》(2009)《東林云霧間》(2009)《一路激流數(shù)碧峰》(2010)《鄱陽湖春曉》(2011)等,都是如此,效果也有令人稱奇之處:遠景施以淡墨,烘托出山的氤氳與綿遠,近景施以濃墨,棱角圓潤,凸顯出山石渾厚沉穩(wěn)、內(nèi)斂深邃的氣魄,令人別開生面。仔細閱讀這一類型的作品,我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)一個與上述金碧山水的共通之處:空山不見人。

如此來看,方先生在紙上煙云的山水建構(gòu)中,營造“空山不見人”的境界并非刻意為之,或許有著特別的人生經(jīng)驗。

四時清風來

月光 120.5X90.5cm

二

我們都知道方先生是南昌人,但南昌卻并非他的祖籍,實際上,他來自于云南曲靖。方先生的父親諱名國元,字光漢,1919年生于云南曲靖沾益播樂鄉(xiāng)。近代以來,云南人有尚武精神,方光漢少年時便立志報國,十七歲即投筆從戎,加入了滇軍。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),方光漢被編入國民政府新組建的六十軍,奔赴抗日戰(zhàn)場。1938年5月,六十軍奉命參加臺兒莊會戰(zhàn),四萬將士,同仇敵愾,浴血奮戰(zhàn),重創(chuàng)了日軍,與此同時,自身傷亡也極為慘烈,方光漢所在連隊在戰(zhàn)役結(jié)束后僅存三人,自己身負重傷,幸存一命。此后,方光漢被送往后方醫(yī)院休養(yǎng),身體恢復后又被送往黃埔軍校(昆明分校)學習,成為黃埔第十六期學員。軍校畢業(yè)之后,方光漢被分配至一八三師五四七團,充任警衛(wèi)連中尉連長。1941年,方光漢所在部隊開赴江西戰(zhàn)場,參加上高會戰(zhàn),后又在宜春、九江、南昌一帶迂回作戰(zhàn),屢建奇功。抗戰(zhàn)勝利后,方光漢毅然離開部隊,轉(zhuǎn)而經(jīng)商。五十年代初,方光漢攜家定居于南昌賢士湖畔的沙洲(即今天的董家窯派出所一帶)。方學曉是方光漢的長子,他的童年,便是在沙洲度過的。

五十年代初期的沙洲,并不是像今天高樓林立,地窄人稠,而是一片荒寒之地。用方先生的話來說,當時“整個沙洲,就我們一戶人家,誰也不認識。”這樣的童年,大約是孤獨和枯燥的,“既沒有電視,也沒有人和我玩,于是就用樹枝在沙地上亂畫”,藝術(shù),就這樣與方先生成了莫逆之交。

廬山鷹嘴崖 2009年 200x180cm

井岡山水口寫生 2003年 95X180cm

鄱陽湖春早

荒寒偏僻的沙洲,獨門孤戶的幽居,外來人家的孩子,這些人生初始階段的經(jīng)歷,深深地影響了方先生后來的藝術(shù)觀念。他坦陳,《正是江南三月時》畫的恰是他的童年生活,沙地、稀樹、漁船、屋舍,那就是他的家,他的身體成長之所、精神發(fā)育之處。

童年經(jīng)歷深刻影響了方先生后來的人生道路,在他的精神世界中投射下了一道長長的影子,并且隨著年歲的增長,體會越來越深。幾年前,他在一篇文章中寫道:

友人說:當人常愛懷舊時,就意味著你已經(jīng)老矣。近兩年。我倒時常懷念孩提時的無憂與青年時的情趣。并且越發(fā)地固執(zhí)起來。打開電視,目之所及皆是從前拍的老片子,越老越愿看,時代味也越濃。那鄉(xiāng)土氣息和書卷氣的融合,平淡的語調(diào),自然、真誠加上地道的環(huán)境和服飾,仿佛把人真正帶到了那個年代。

孩童時代給了我一生創(chuàng)作的源泉。現(xiàn)在,“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家”的生存環(huán)境已被冰冷堅硬的林立高樓所取代,喧鬧的都市帶來的浮光掠影是躁動不安。于是我尋覓靜謐純凈、寂寞的世界,聆聽輕松的音樂,翻閱大師們的畫冊,那便是我最好的享受。八大山人、黃賓虹、金農(nóng)等幾人的畫冊就已使人神魂顛倒。于是,進書店的次數(shù)也比以前少了許多。除此之外,經(jīng)常出去寫生也是一大樂事,但去的大抵是些民風淳樸、寧靜的小山村。在贛南的白盆鄉(xiāng)河道早已干涸,昔日繁華的鄉(xiāng)村依稀可見。如今閉塞多年的小山村的民風仍純樸可愛,古老的民居雕刻、每塊青磚都像有說不完的民間傳說。悠悠白云飄過時,小山村像《桃花源記》所描述的一樣美麗動人。只有此時,精神重負才會冰釋,感覺便也由此而產(chǎn)生。

這篇文章名為《回憶與求索》,發(fā)表在2000年第二期的《藝術(shù)界》上,如今看來,它成了解讀方學曉繪畫藝術(shù)的重要密碼。

我們在前面曾提出過一個觀點:方先生的山水繪畫,從本質(zhì)上來說,表現(xiàn)了一種家園精神。現(xiàn)在,當我們對他的家世背景、人生經(jīng)歷做了一番粗略的梳理后,再去閱讀作品,相信這種體悟并非信口開河,而是有根有據(jù):在方學曉所有的山水作品中,絕大多數(shù)都呈現(xiàn)出一種“空山不見人”的基本特征,給人以幽靜、空寂、孤獨、安詳之感,實際上,這一構(gòu)思描繪的正是畫家童年時代的“家園”印象。準確地說,這是畫家對人生初始階段就自然、天地以及自身成長環(huán)境所形成的自我認知做出的一種回應(yīng),其根植于開蒙時期,故而影響注定彌遠,青年時代或許渾然不覺,中年以后則因?qū)κ朗氯饲榈拈啔v漸豐,到了花甲之歲,終有領(lǐng)悟,發(fā)乎筆端,便將所有的情感與思考都呈現(xiàn)在了畫境之中。方先生說:“孩童時代給了我一生創(chuàng)作的源泉。”筆者甚而覺得,他多年來驅(qū)馳筆墨,上下求索,而在精神譜系上,從來都不曾走出“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家”的孩童時代,那時在無意識中烙在心靈深處的家園印象,成就了他獨特的山水畫面貌。

三

意在筆先,這是中國畫的精髓。家園精神,則是方先生國畫藝術(shù)的精髓。綜觀今天的中國畫,畫家成千上萬,但真正有“意”的人又有多少呢?很多人筆下的山水或者是“死山水”,或者是“別人的山水”,畫中無“意”,無“情”,無“趣”,更不能談終極追求——澄懷觀道,以此來看,方先生的藝術(shù)是令人欣慰和鼓舞的。閱讀他的作品,我們既能看到西方美術(shù)觀念在一些重彩作品(如《贛南老屋》1998、《吉祥甘孜》2009)中對他的影響和改造,也能夠看到國畫作品中石濤(如《月夜野居》2002)、八大(如《鷹》2002)、賓翁(如《三月春水清,巖壑翠色深》2007)等傳統(tǒng)筆墨的影子,后者才是他藝術(shù)魅力的真正體現(xiàn)。最重要的是,在大量的山水畫作品中,他真切地表達了自己的內(nèi)心世界,對最初的家園做出了強烈的呼喚與招引,這在根本上,是一種智性的回歸。

家園,是人生的來處,是血緣的承載,是我們每個人肉身、精神的發(fā)端,忘卻家園,便是對自我最大的背叛。而當我們身處“每個人的故鄉(xiāng)都在淪陷”的時代中時,追憶少小,憑吊鄉(xiāng)關(guān),在更深層次的意義中,是對現(xiàn)代生活的反思和警醒。在這一點上,方先生比我們很多人都看得遠,看得清,做得好。