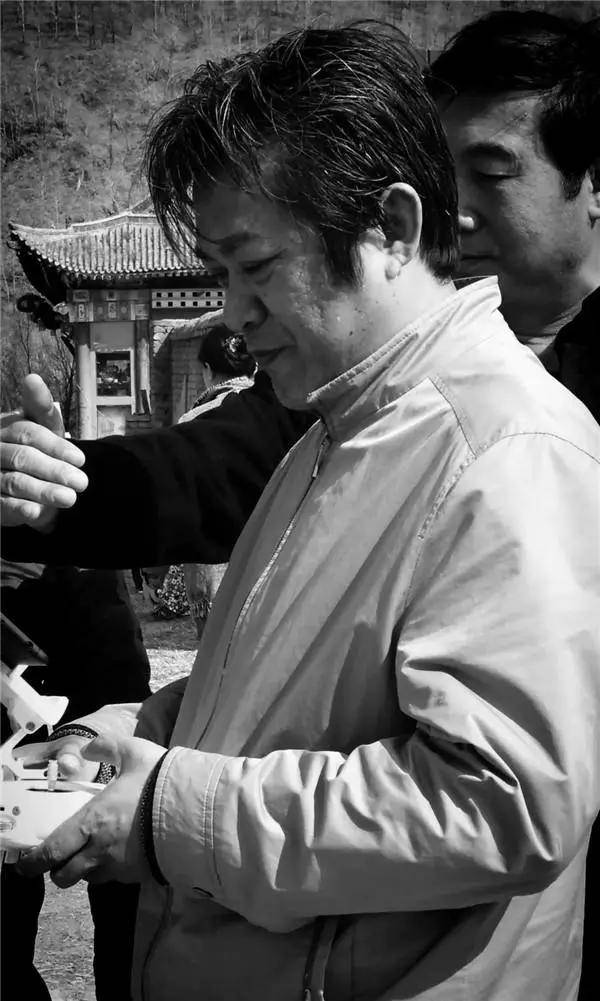

艾國

北京市人,1966年生

2015年清華美院書畫藝術創作高研班艾國寫生專項課程導師

2015年中國人民大學繼續教育學院研究員

2014年榮寶齋畫院名家工作室執行導師

河北經貿大學藝術學院教授

黑龍江省畫院研究員

中國畫俯遠法課題創研人

中國美術家協會會員

今日鑒藏美術館藝術顧問

俯遠法與中國山水畫空間視角流變

文/艾國

內容摘要:本文在中國山水畫整體精神框架和“三遠法”的語境下,對經營位置構圖形式從古代至現在的特征做了一定的梳理,總結了山水畫空間視角變化的特征,說明“俯遠法”的概念和產生的文化背景,以及其在中國山水畫構圖變化現行階段中的作用和意義。

關鍵詞:美術、中國畫、構圖、經營位置、俯遠法、三遠法。

正文:

“自山上而觀山下,謂之俯遠” [1]。

“俯遠法”是以繪畫實踐結合中國山水畫發展史,根據時代的特點提出的“經營位置”圖式新說。它是繼承中國傳統文化精神,在宋代郭熙“三遠法”的語境下以命名,是科技時代以航空器材觀察物象的角度和方法,進行中國山水畫經營布局及造境技法實踐的總結,是對山水畫的空間角度的補充。

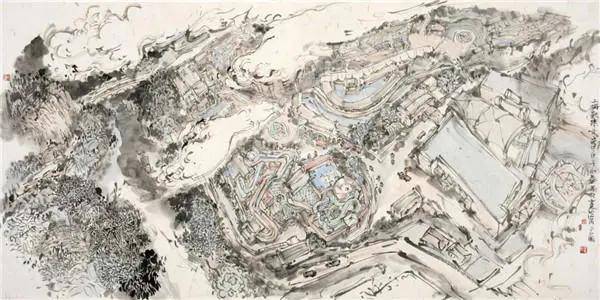

科尼游樂場140x70cm

“俯遠法”在空間角度上,以視覺平視地平面為零度,是在垂直地面九十度到四十五度之間的俯視物象的視覺角度進行經營圖式的山水畫創作。在空中又分為三個空間層次,距離地平面五十米以下為低空,五十至二百米為中空,二百米以上為高空。空間角度的不同造成不同前人的經營圖式和藝術效果。

俯視九十度歡樂谷140x70xm

以此為論,縱觀中國山水畫發展史,梳理山水畫的空間角度流變,可以總結出:由五代前后形成的全景式至董源、巨然“平遠法”一變,李成、范寬“高遠法”又一變,李唐“近景式”又一變,馬遠、夏圭“局部式”又一變,至現代“俯遠法”又一變,它歷經了由中及遠、及高、及近,及低的過程,其成因和脈絡和是非常明顯的。

上海歡樂谷140x70cm

本文略論自山水畫形成以來至當代在經營位置空間角度上的變化和發展,并說明“俯遠法”在整體流變中形成的文化背景和意義。

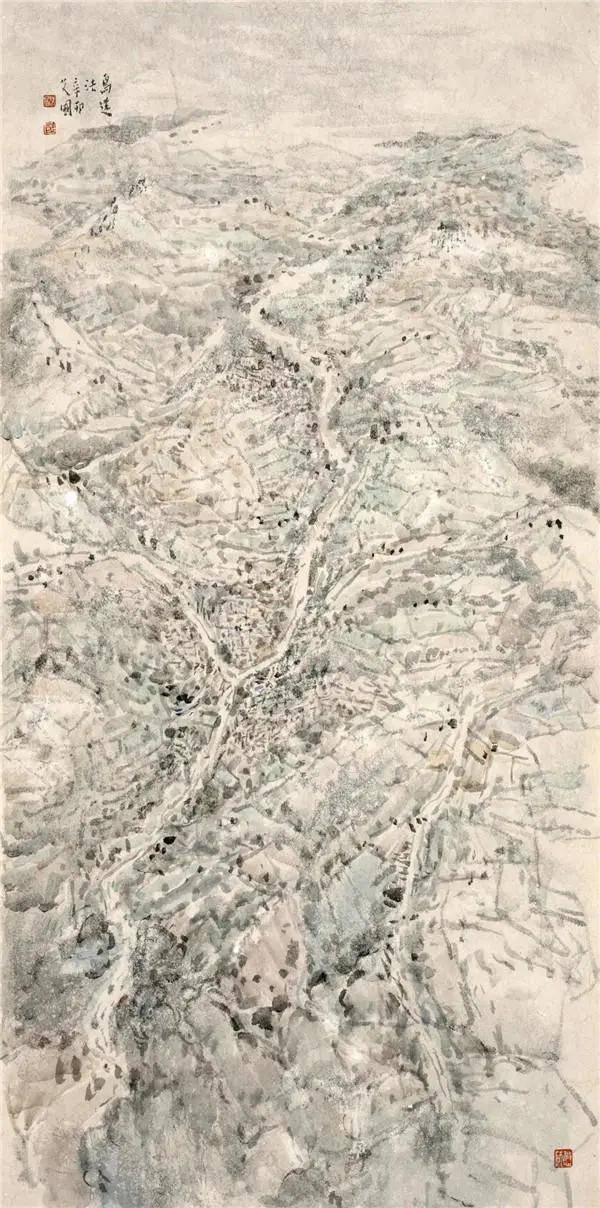

鳥遠100x50cm

山水畫的不同風格面貌由諸多因素決定的,綜合起來就是“六法”在畫面中的不同體現,其中除筆墨外則是在經營位置空間上的不同表述。清代鄒一桂《小山畫譜》認為“以六法言,當以經營為第一,用筆次之,賦彩又次之,傳模應不在內,而氣韻則畫成后得之…. [2]”, 唐代張彥遠《歷代名畫記》中"至于經營位置,則畫之總要"。繪事者做萬物之主宰,用心經營,提筆第一件事便是安排畫面中各個物象的位置,注重物象的布置,就是經營位置, 最早也叫“置陳布勢”,置陳布勢是顧愷之在《論畫》中所提出的,因其刻畫自然生動,變化多端, 如臨陣布勢,故而得名。置陳布勢或經營位置是通過物象在空間中的高低遠近的位置和視角變化來實現。

俯觀人文以化天下140x70cm

中國山水畫從較早的魏晉時期“若鈿飾犀櫛,或水不容泛,或人大于山….[3]”,至初唐“國初二閻擅美匠,學楊、展,精意宮觀,漸變所附…”的階段,再至成熟時期唐代的“山水畫之變始于吳,成于二李”,有著金壁輝煌和“三百里嘉陵一揮而就”的水墨風格。至五代時期逐漸形成了以北方荊浩、關仝為代表,南方以董源、巨然為代表的經營位置的空間角度特點, 開創了“ 全景山水”新貌, 結合皴法的使用,使山水畫走向真正意義上的成熟,“ 全景山水”的經營是以留有天地、強調中心、物象繁復、空間開闊、視角高低綜合的構圖樣式,。如荊浩的《 匡廬圖》, 關仝的《關山行旅圖》、董源的《 瀟湘圖》、《龍宿郊民圖》, 巨然的《秋山問道圖》、《山居圖》等。南方的董源,又以平遠布勢,“多寫江南真山,不為奇峭之筆”, 所畫山形,疏林遠樹,“平遠”幽深,披麻皴及水墨為長。元代黃公望說:“作山水者必以董為師法,如吟詩之學杜也”。清代王鑒說“畫之有董巨,如書之有鍾王,舍此則為外道”。董源在中國山水畫史上具有深遠的影響。

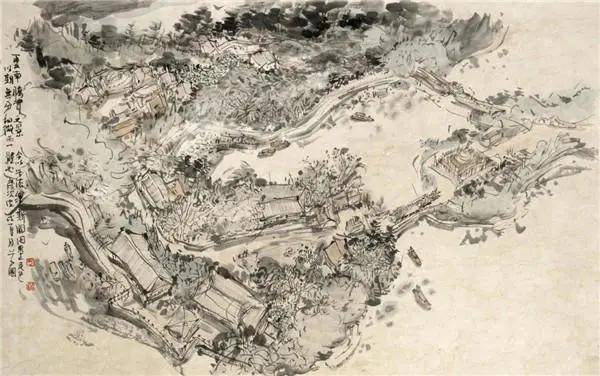

疊云無盡觀滄海140x70cm

北宋山水畫經營圖式,在五代的“全景式”構建中,提煉并發展了更加具體的空間視角,這包括董源描繪南方靈秀山水的平遠視角,李成、范寬描繪北方險峻山水的高遠視角。郭熙在他的《 林原高致集》中, 總結和歸納了北宋山水畫經營圖式,提出了 “高遠法”、“平遠法”,“深遠法”的“三遠法”和“ 可居可游”的繪畫理論,使山水畫的經營位置上升到可把握的理論層次,在運用上有跡可循。“三遠法”是空間角度和造境法的綜合描述, “高遠法”、“平遠法”更多是在空間角度上而說,如“自山下而仰山巔謂之高遠”;“自近山而望遠山謂之平遠”,這是仰視和平視物象的視覺角度, “深遠法”為“自山前而窺山后謂之深遠”,是其中可見山后和中庭以及山頭、山腰及山腳等“重重悉見”之深的經營圖式,并非是俯視角度賦予的藝術特征,而是“游觀”的造境方法,也是沈括的“以大觀小”、“折高折遠,自有妙理”的和湯垕《畫鑒》中“意推”的置陳布勢的運用,是不拘泥透視的“遠映”、“胸中丘壑”的主觀表達,這也是自古中國山水畫的藝術特征。中國繪畫的空間角度可分為兩種,一是“視覺空間”,為“看”,是物象在眼睛中的成像,是基于固定視點的透視角度。另一則是“心靈空間”,為“觀”,觀是內心對物質和心理現象的直接體認,分為內外,內觀如宗炳的“澄懷觀道”,“毗婆舍那內觀”領悟“名色”心物的本質,也如“觀”自在而“照見”“五蘊皆空”。“外觀”是超越視覺生理的心象活動,是綜合的感受、記憶,和“暢游神往”整體的動態加工過程。由《易經》“化而裁之,存乎變;推而行之,存乎通”而入“觀物取象”的境界。“觀”的目的如柄谷行人《日本現代文學的起源》所述:“所謂先驗的山水畫式的場乃是中國哲人徹悟的理想境界” [5]。所以就“深遠法”而論,如 郭忠恕的《明皇避暑宮圖》、燕文貴《溪山樓觀圖》、郭熙的《山村圖》、王蒙的《青卞隱居圖》、《葛稚川移居圖》皆在于塑造一個深邃莫測的深遠空間,其中有從山頂而窺的深遠,有從山側而窺的深遠,《具區林屋圖》把山腳的溪谷層層透措,也營造出較大的幽深之感。

云南騰沖70x55cm

此后北宋的韓拙《山水純全集》提出了“闊遠”、“迷遠”、“幽遠”。元代黃公望《山水訣》提出“高遠”、“平遠”、“闊遠”。

云游遠相140x70cm

南宋以后,疆域的變化,地貌的不同,中國山水畫在南方逐漸形成了新的繪畫風格,其中的經營圖式獨辟蹊徑,變化了北宋以來以主峰為中心的全景式經營布局,出現了初期的“近景式”和在此基礎上發展的 “一角”、“半邊”之“局部式”。如果說全景式是“以大觀小”,那么南宋的局部式一角半邊則是“以小觀大”的哲學理念和實際的“內觀”經驗,宏觀的星際之間的圍繞和微觀的電子粒子間的圍繞是相同的;“安那般那”出入息的內觀可以了知“天地玄珠,萬氣本根”。所以不論觀大觀小,皆是通過這個方式以“觀道”、“格物”,“覺悟”自然法則而實現書畫“成教化助人倫”的功能。

普愿天下生靈皆善待140x70cm

北宋南渡的畫家李唐是承上啟下的角色,在處于向南宋過渡的轉折時期,他在山水畫變革中開宗立派,對南宋以及后世畫壇影響深遠。在經營位置方面對前人進行繼承,并把高遠的角度視點改為平視,拉近了取景角度,著重近景與局部的表現襯托整體的效果,開啟了南宋山水畫近景經營圖式的格局。這種布勢后來成為南宋院體畫局部式構圖的基礎。《萬壑松風圖》為李唐于北宋晚期南渡前的山水畫作品,還有《長夏江寺圖》其中的構圖創新和技法,影響深遠。追隨李唐的蕭照 ,從他的《山腰樓觀圖》可見由李唐近景式空間角度,改為一邊式。其后是劉松年、馬遠、夏圭,他們皆師李唐,在后來的實踐中強調從某個角度, 某一局部出發來經營位置,慢慢形成從“近景式”為“局部式”的一角式和半邊式的置陳空間。繪畫內容從開闊浩渺、形象繁復的大山大川逐漸演變成自然景觀的一角一隅,筆墨皴法也變為暢快淋漓。這種“ 以小顯大”、“以少勝多”的特寫式圖式,簡潔明快, 境界清遠,給人以更多的遐想。如馬遠的《 踏歌圖》,夏圭《西湖柳艇圖》,劉松年《秋窗讀書圖》,法常《魚村夕照圖》等。明•曹昭《 格古要論》中評馬遠取材和布局 “ 或峭峰直上, 而不見其頂,或絕壁而下, 而不見其腳, 或近山參天, 而遠山則低, 或孤舟泛月,而一人獨坐。”

撥云見紅塵70x50cm

南宋山水畫的空間角度至局部特寫,已經完成了中國山水畫整體空間角度在農耕時代的自覺, 空間由五代全景式的中景至北宋全景式的遠景,再至南宋的近景和局部特寫,角度由五代的平視到宋代的仰視,空間角度的演變已經完成。

俯遠法低空觀140x70cm

在以后的元明清 時期,山水畫的空間角度都不離南宋以來形成的整體范疇,有時有所側重,有時有所綜合。如元代因蒙人入主中原,士人為創作主體以高逸為尚,追求簡遠、隱逸和“聊以自娛”,山水畫占主流的經營位置空間是蒼蕭平淡的平遠山水。其后明代畫派林立,畫人眾多,皆在宋元山水畫上汲取養分,宮廷繪畫繼承宋代畫風,浙派繼承南宋和元末文人品格,吳門繼承董、巨、元人衣缽,華亭董文敏畫分南北以南宗為尚,皆各有所取各有風格。清代的山水畫重彩紛呈,在朝畫家和在野畫家或復古或創新,“四王”吳惲、“四僧”、“金陵八家”等皆以不同的思想情懷豐富了畫壇的筆墨樣式。

田園70x70cm

步入近現代后,西學漸進并發展起來,在“西學中用”、“中西結合”等思想的倡導下,中國山水畫在“創新”的問題上進行了多方位多空間的探索和實踐,筆墨、形體的 “重塑”離不開空間角度的表現形式,構圖學和素描帶來新的實踐方法,早在項圣謨時素描的形式已得到運用,郎世寧以素描和焦點透視的空間造型顯示其特點。從二十世紀一、二十年代始,用西方寫實主義改良中國畫的實踐,通過中國新式高等美術教育機構和學校得到普及,素描和構圖學大規模地影響著中國繪畫,直至共和國后仍然是一項政策與方略。在以后的過程中,融入寫生和深入現實生活,一些表現現實勞動者形象和生產建設場面的作品相繼問世。在構圖空間角度中,“S”形構圖、三角形構圖、丁字形構圖等,還有現代畫家總結的對角、由字、甲字、須字、則字、門字等平面化的、幾何化的構成形式,視覺固定的“焦點透視”角度,以及西方的思想觀念都在創作中得到運用,加之堅持中國繪畫原生態系統的維護者,形成了百花齊放多樣風格的局面。同時中國繪畫如何保持本土文化精神并在其語境下得到真正的發展,也是這個時代中需要解決的問題。

大汖度假68x50cm

值得注意的是,無論是古代的經營位置圖式還是和近現代的透視型構圖,中國山水畫“俯視”的角度始終融合在兩個造境方法之中,一個是“平遠”其次是“深遠”,它并不是純粹角度意義上的“俯視”,而是一種 “低視”,在“平遠法”中,以一種平視視角范圍內含有的低視角而存在,在平遠視角水平線的下方,物象自然呈現前后、遠近羅列的空間;它也是在“深遠法”的山頂畫家以“意推”、“游觀”的技法表現“重重悉見”時而呈現的意趣。沒有形成獨立的純俯視角度的繪畫形式,這也是農耕時代人類習慣的視覺特點決定的。

陽泉小河古村70x55cm

藝術的形式和精神,離不開民族整體精神的繼承和時代的變遷,直至二十世紀航空航天技術的發展,人類步入到工業時代又漸入科技時代,使得俯視視角成為常態并飛得越來越高。在短短的不到百年中,由萊特兄弟的“飛行者一號”試飛成功,到成熟的1916年各國的飛機客貨運,1950年大型空中客運,再到航天的火箭、衛星,1961年載人飛船又讓人類第一次進入太空,以太空的高度俯視到了自己生存的星球。后繼登錄月球,建立空間試驗站和探測器,1977年,人類發射了一顆探測器,它就是旅行者1號,至今它已經距離地球大約211億公里遠,是離地球最遠的一顆飛行器,實現了真正意義上的飛出太陽系。在日常民用方面,據近兩年的統計,世界各航空公司每年約有3900萬個航班起降,平均每天約有10.68萬個,全年共有40多億人次乘飛機出行。無人機技術成熟普及后,用于攝影以及科技研究,更使得俯視角度成為常態。

空間視角五變說140x70cm

觀察物體空間角度的不同,如一個山體,近視和遠觀,平視、仰視、俯看都會造成形體的變化和質感的變化,引起的整體視覺感受也相異,這在山水畫的各種風格中得到證實,所謂“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”。大俯視角度的攝影,帶給我們不同尋常的藝術效果;山水畫作品的俯視空間角度也帶給我們與以往不同的視覺感受和精神境界。

“俯遠法”是以垂直地面九十度至四十五度之間的空間視角來表現丘壑,以俯視為主平遠為輔來置陳布勢,以觀者的角度為天來俯瞰乾坤,大地的山脈河流、田園村莊、公園碼頭等都是描繪的對象,物象豐富但空間層次的表現難度較大,形象的刻畫也不同以往的習慣,樹木多見樹冠少見主干,屋宇多見瓦頂少見墻牖,山川多見脈絡走勢少見突石險壁,又變近景為云霧峰頂,中景為密林樓閣,遠景為坡岸溪流。又于空間的“低空”、“中空”、“高空”的空間不同,影響著畫面的物象形體大小和虛實,造成了筆墨寫實、意象或抽象的不同效果和畫面氣韻。“俯遠法”是“自山上而觀山下”,它的技法除了俯視的觀察物象的空間角度外,也注重了中國文化精神“觀道”、“格物”、“度萬物取其真”的“觀”的“體知”方式和畫面的“心靈空間”,保留了“遠”的放下世俗雜念離開物象執著進入簡遠、平靜、名色皆離的“定”前狀態,以及文人士大夫遠離塵俗喧囂、悠閑清高、平淡虛無的山水情懷。

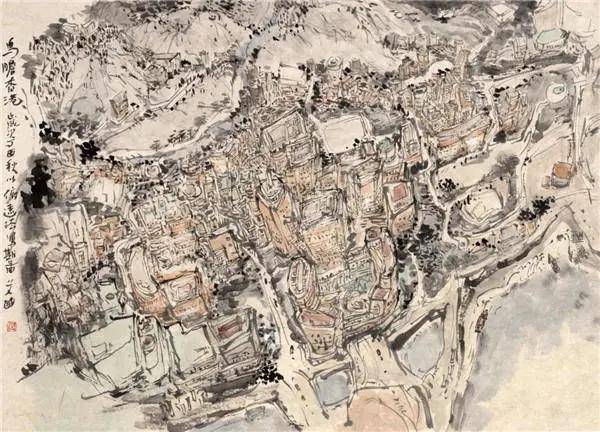

鳥瞰香港68x50cm

俯遠法”是時代背景下的產物,它是中國山水畫經營位置的新方法,是一個重大研究的課題。在面對俯視的空間角度下大自然的重組,高度的選取、題材的選取、如何表現、如何發展,帶給了我們許多思考和需要解決的問題,但我們相信隨著藝術家們共同的努力,這種前無古人的藝術形式,必定開拓了一條中國繪畫的創新道路,成為美術史上增色的一筆,它具有很高的學術價值和美術史學意義。

艾國于畫陀齋2020/6/21