當前,在書法領域,同篇書法作品中“繁簡字混用”被視為“問題作品”和“不規范作品”。在各種書法大賽或大展中,常常是評委們抨擊的首點而被打入“廢品”、“垃圾”之列。

有的人,甚至是從事書法教學的專家、教授,也公然在互聯網上或社會公共服務中,以這種觀點作為評價書法作品的尺度。

于是 ,在書法教學中,層層強調同一幅作品中,要么貫通繁體,要么全篇簡字,否則就是“有違功令”、“不過關”、“不規范”。

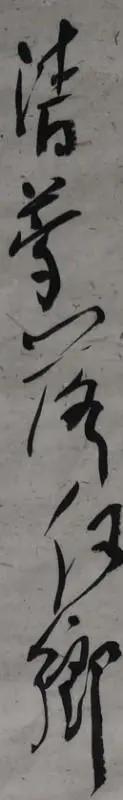

然而,筆者多年來在臨習毛體書法中,卻發現毛澤東的書法里,尤其是五、六十年代以后的書法手跡中,存在著不少“繁簡字混用”的作品,而這些作品又是人們贊不絕口的經典。

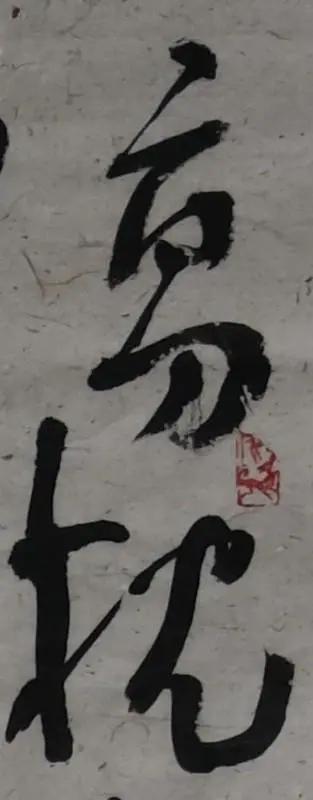

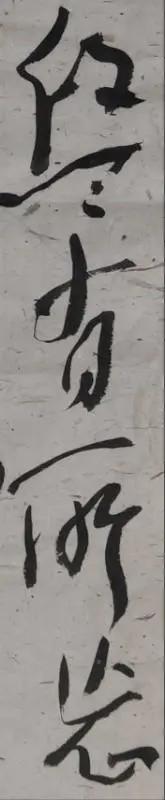

如:“天生一個仙人洞”------其中的“個”、“仙”字,就是簡化字。

又如:“只識彎弓射大雕”----------“只”、“彎”二字即為簡化字。

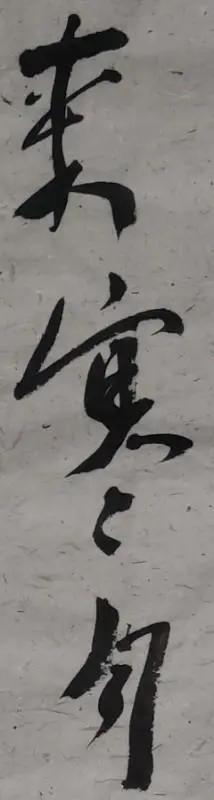

“數風流人物,還看今朝”-------其中“還”字,有時繁,有時簡。

再如:“只幾個石頭磨過”----------“只”、“個”、“頭”三字為簡化字。

“記得當年草上飛”-------其中“當”字為簡化字。

“學習雷鋒,為人民服務。毛澤東”-------“學”、“為”、“東”三字,即是簡化字。雖然這三字也是繁體的草寫,但毛澤東主席是1965年8月30日書寫的,于1956年《簡化字方案》公布之后,應視為簡化字的運用。

這些簡化字,或繁字的草體字,與繁體的合篇共用,并沒有影響到整體的美觀、規范。相反,這種“混用”,隨意自然,沒有一點故弄玄虛之感。體現了它的協調與統一,體現了文化的生態平衡,體現了時代的節奏感。同時,還體現了一個書法藝術大師-------手筆下無所不能為的氣質與大度。

毛澤東作為新中國的開國領袖、世紀偉人、劃時代的書法藝術家、國學大師,他身體力行,開拓性地作了“同篇書作繁簡混用”的表率,給后人的啟示和促進民族文化的發展,實在是具有深刻而又重大的意義的。

但是,書壇上為什么長期存在一統的“繁簡混用”“不規范”觀呢?為什么學書者總是倒向“重繁輕簡”或“就繁去簡”呢?

究其原因,大致有幾------

1,效書者,“法乎其上,得乎其中,法乎其中,得乎其下”。以為越遠古,越得法之真諦。而且,歷史上的經典和示范作品,大多是繁體字,后人摸仿輕松。照樣畫葫蘆,即便不成家,亦可算“書法”人,還可以唬唬后生。

2,簡化字缺乏名家效仿之作。盡管現當代出現過一些大家和精品,但都是古人繁體的翻版。況且,視人之常態往往是:“生時平庸,死后偉大”------還是向作古之人學罷。

3,繁體字在平衡字體結構上便利,字法和章法上的經驗較多,信手拈來即可運用自如。而簡化字則相反,花費的心思繁多,且書寫起來常是“別扭”、“不勝看”。

4,繁體字較顯古樸,資格老,書寫繁體字更顯出書者老成多智、有學問。

5,對簡化字的由來與意義缺乏認識,甚至有的對簡化字帶有成見。

6,港澳臺地區和海外普遍使用繁體字,多少對中國大陸帶來一定的沖擊或影響。特別是書作走向市場之后,書家往往怕自己的作品因“簡化字”的“不規范”引來價格下跌。

7,大家不愿帶上“不規范”的帽子,等等。

其實,以上的觀點,或以繁簡、甚至是“就繁去簡”作為評定書作的尺度,筆者認為實屬不公或偏頗之見。尤其是對漢字的繁簡問題仍爭論不休的情況下,以這種“不規范觀”和“就繁去簡觀”評定書作的好壞,實在有礙于中國文字的發展而不可取。

---------這個問題,毛澤東的書法經典,已經給了正確的答案。

什么是書法的規范呢?書法規范就是按照既有的規定或歷史約定俗成的形式、范本書寫,且在字法、筆法、章法等方面符合書法的規律性、工整性和完整性。用通俗的話說,就是兩層含義:

一是寫的有出處,有規矩;

二是寫的工整、漂亮、好看,給人以美的感覺。

按照這樣的概定,“繁簡混用”是合乎于規矩和道理的,不存在“不規范”問題。

第一,從古到今,行體字和草體字的篇幅里,本身就存在“繁簡混用”的情況。因為簡化字的來源,大多是繁體的行草書寫,是繁體草寫的“簡化”。目前在54個偏旁里,就有28個從行書或草書演變而來。

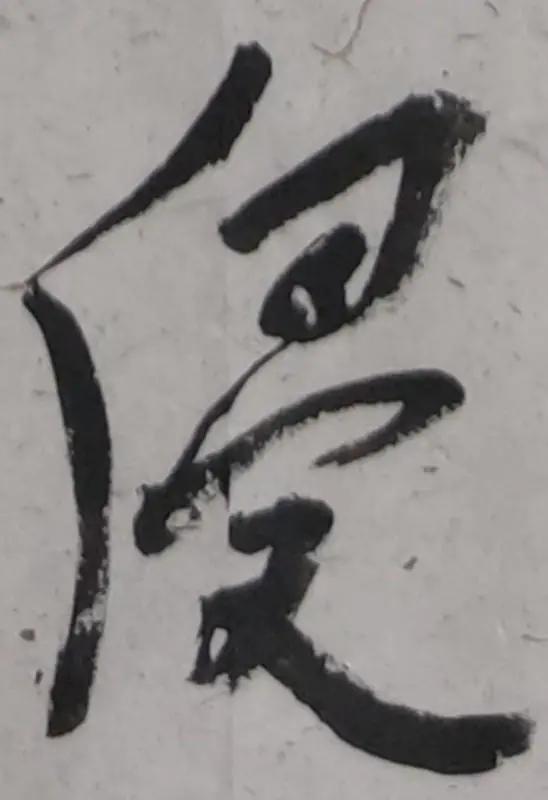

繁字的草體,其特點是“簡”、“連”二字。許多簡字的由來,就是繁體字的某個部位或草書所為。

如:“書”、“樂”、“為”、“長”、“東”、“車”、“興”、“門”、“學”、“傳”、“重”、“實”、“窮”、“會”、“還”、“過”、“圣”、“盡”、“專”、“買”、“湯”、“農”、“孫”、“當”等等,是繁字草寫所為。是草書的楷化,即為當今“簡化字”。

又 如:“與”、“法”、“云”、“飛”、“開”、“廣”、“務”、“擊”、“里”、“蟲”、“產”、“升”、“鄉”、“處”、“么”、“尸”、“習”、“聲”、“縣”、“條”、“鑿”、“醫”等等,或來源于繁體字的草寫,或來源于繁體字的某一部分。在古人書跡中大量存在。

第二,簡化字是時代的進步,是歷史的必然。漢字從古到今,一直在簡化。從甲骨文、金文、大小篆到隸書、草書、楷書,都是漢字的簡化過程。從秦始皇統一文字以后,隨著時代的改變,出現了繁體、簡體、俗體、異體等字。但是,目前通過國家正式公布的簡化字,也只占漢字的小部分。1956年公布的只有515個簡化字和54個簡化偏旁。簡化字只占常用字的七分之一。1964年類推成為《簡化字總表》公布的也只有2236個簡化字,而1994年字庫收入有出處的漢字總量為91251字。簡化不到九分之一。除去不能簡化或不能再簡化的字以外,大約尚有三分之二的漢字,有待于今后歷史的演變而逐步簡化。試問,現行的漢字,難道不是繁簡混用嗎?如果不是繁簡混用,那不到九分之一的簡化字能代表整體漢字嗎?難道不應和其他未簡化的繁體字混用?因此,或不重視簡化字,或死埋于繁體字,或詆毀“繁簡混用”,都不是時代循序漸進的要求。

第三,現時的簡化字,是國務院批準實施的,有法定為據。有據則為“規”,寫好則為“范”。這里關鍵的問題是“寫好”,而不是“繁簡字”。

第四,港澳臺等一些固執觀點和中國大陸的一些成見,不足為阻礙簡化字發展的理由。

最近,我看香港一位學者這樣的嘲諷簡化字:

“親不見,愛無心,產不生,廠空空,麺無麥,運無車,導無道,兒無首,佇無腳,飛單翼,湧無力,有雲無雨,開関無門,鄉里無郎,義成兇,魔仍是魔…”。

這種諷刺,雖然給大家帶來一些負面影響,但無礙于簡化字的運用與發展。

一方面,我們的簡化字由國家頒布實施以來,歷經半個世紀,已經得到社會和國際的公認和熟知、運用。

另方面,當今的漢字簡化,不是共產黨人的頭腦發熱所為,而是中國社會發展的必然,是漢字發展、改革的產物。1913年,北洋政府教育部就漢字制定了第一套法定的注音字,1918年正式公布。1922年又提出了以錢玄同、陸基、黎錦熙等人提出的方法為基礎的漢字改革“7種方法”。1935年8月,國民政府教育部頒行了簡化字表,推出了300多個簡化字。當時容庚先生還出過一本《簡化字典》。后來,共產黨執政后,于1956年公布了《漢字簡化方案》。這個方案,不能說沒有上個世紀初期改革的基礎。因此,文字的改革不是單個黨派或集團的事,而是全中國人民的事。這就說明,對簡化字的反對和成見,都是無濟于事的。

當然,話又說回來,在簡化字里,有些字是兩字為一字的,如“面”、“里”等字。“面”,有臉面的面,有面條的面。“里”,有里外的里,有里程的里。作為書法人,在書寫過程中應注意用繁簡字加以區別。這不能說是因為重視簡化字了就不顧了,如果是這樣,那不是有文化的書法人。應該指出,王羲之的《蘭亭序》中有20多“之”字寫法各異,難道形質相同而內涵有別的字不應該考慮區分嗎?這,也正是繁簡混用的又一實在意義。

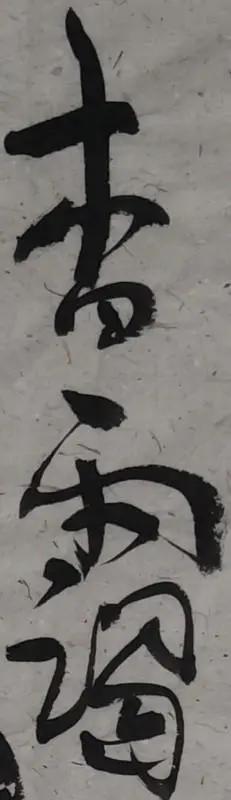

綜上所述,筆者的結論是:書法作品完全可以“繁簡字混用”。而且應該以毛澤東主席的書法為示范。簡化字既是約定俗成,又是有法定為據,書法人有責任把它與繁簡字一同寫好。

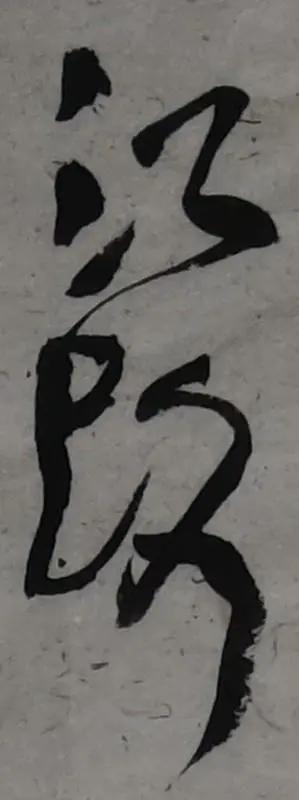

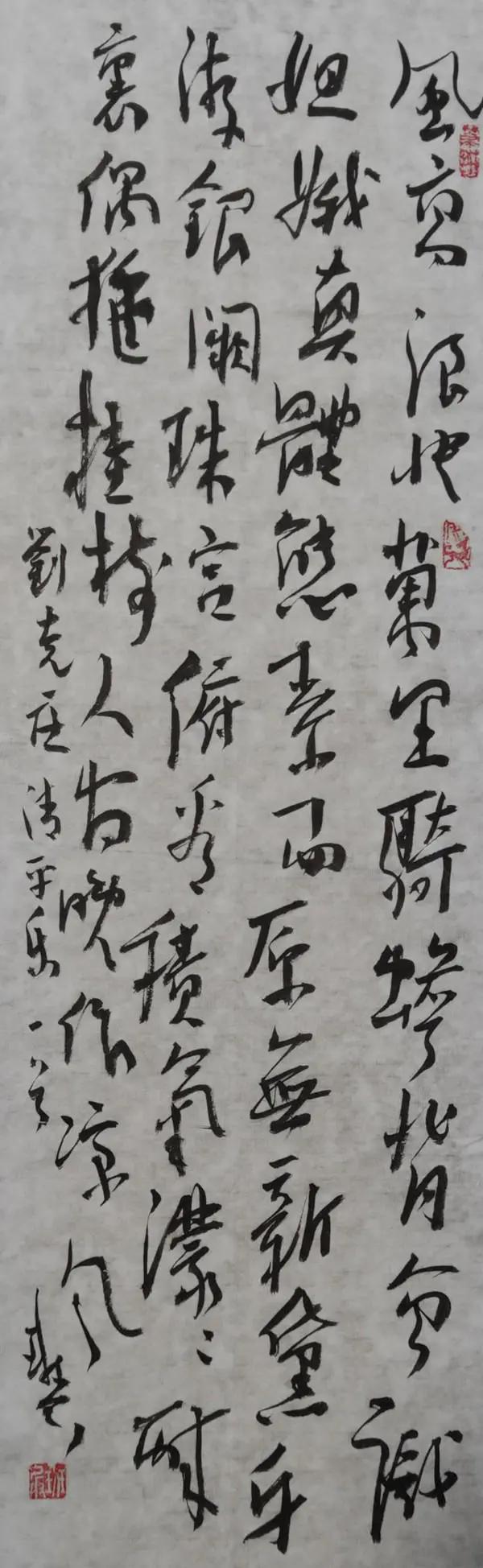

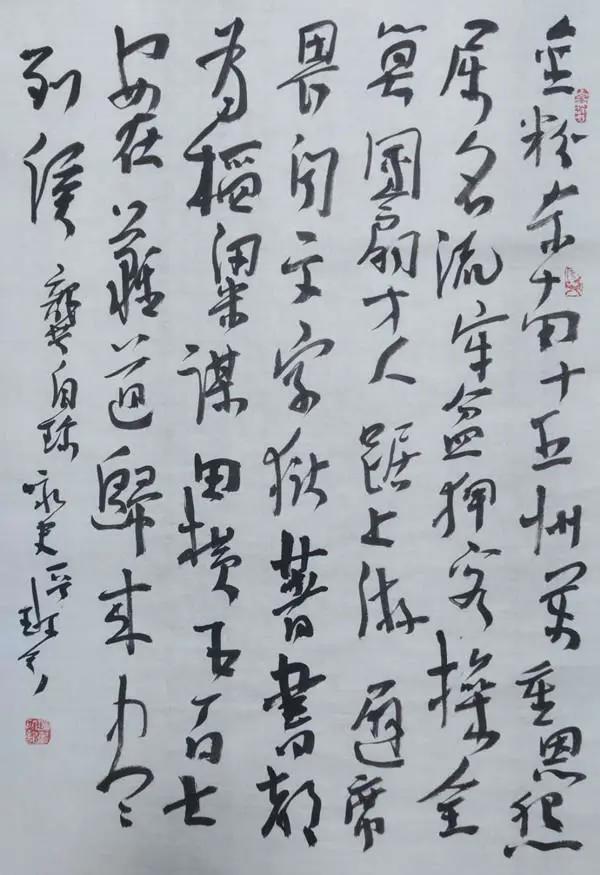

作品欣賞: