中國的京劇,從形成之初發(fā)展到鼎盛,也就一百多年。上世紀的三、四十年代,就涌現(xiàn)出一批如梅蘭芳等跨時代的大藝術家,創(chuàng)立了許多流派,把京劇藝術推向了一個高峰,在京劇發(fā)展史上樹起了一座里程碑。但從此以后,再沒有大的進展了。停滯的一個重要原因,是后輩京劇演員們的大舉模仿。如今的京劇舞臺,盡是仿照前輩們的唱腔和程式,不越雷池半步。

前輩藝術家們創(chuàng)造的典范是空前的,卻沒有絕后,這種仿照阻礙了京劇的發(fā)展。前人的里程碑,變成了后人的絆腳石。

在中國傳統(tǒng)文化的其他領域,同樣存在這種“阻礙”方式,例如“書法”。中國的書法藝術,無論行書、草書還是楷書,從創(chuàng)立之后發(fā)展到成熟,亦是迅猛,僅幾百年就達到了藝術之頂峰,然后定格在千年前的晉、唐兩朝。至今,學楷書者仍以顏、柳、歐等四家的碑帖為范本。

晉代王羲之的《蘭亭序》。唐代顏真卿的《祭侄稿》,被譽為天下第一行書和第二行書。未見書法史籍上有破記錄的記載。

至于隸書,其藝術水準更是早在東漢時代就登峰造極了,距今僅兩千年,仍稱“漢隸”。

直到清代,隸書方有點起色。例如有三位以畫名傳世的書法家—金冬心、鄭板橋和趙之謙,他們的隸書或拙或狂或奇。古老的隸書似有所蘇醒。

前些時候,聽友人講起,北京有位善隸書者叫趙普的,如椽大筆治隸四十余載,仍在下大力氣,擬攻克隸書這一漢代遺留的堅強堡壘,云云。

可能這位書家只埋頭攻堅,不兼其它;用流行語講:不喜包裝,所以少見媒體有些許報告。

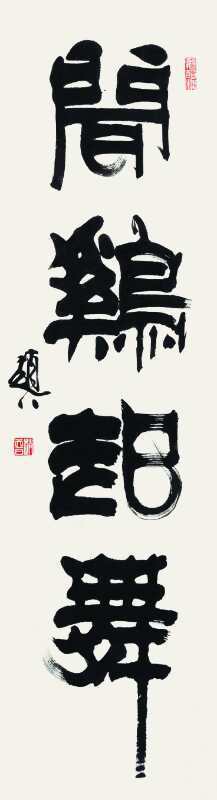

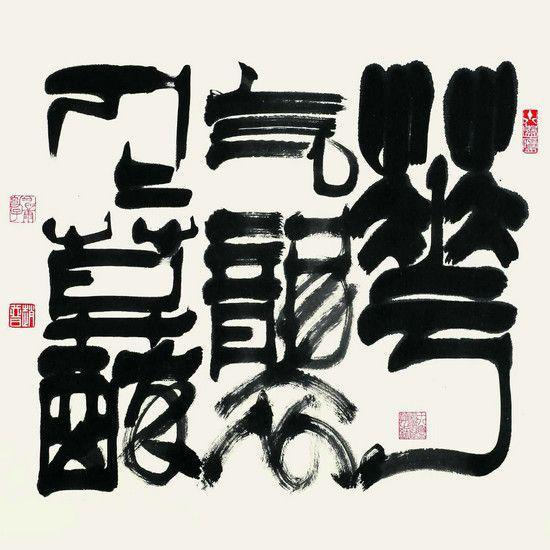

偶然間得到一本趙普先生的隸書小冊子,刊印的還真精細。隨手翻了,沒感覺什么。今年的足球世界杯期間,利用電視轉播間隙,拿出趙普隸書小冊,慢動作翻了,頓時眼睛一亮,人家趙普可把漢代蔡邕的“飛白”,發(fā)揮得淋漓盡致,“一波三折”也都是神來之筆!看罷之后可不得了,漏看了一個進球!要知道:我乃超級球迷也。

趙普先生化篆書、行書入隸,融魏碑、唐楷于一爐,汲取眾家之長滲入自家書里,卻不露痕跡。他的隸書字里,有《禮器碑》的凝練、《乙瑛碑》的飄逸、《石門頌》的奇姿及《張遷表頌》的遒勁等等。

這種亦秀亦雄、亦柔亦剛,瀟灑飄逸且沉穩(wěn)雄健的隸書,透出了圓舞曲般的旋律。

行文至此,從趙普先生的書法里,似乎看到隸書有了崛起的希望。

(撰文作者:曲章富先生,于1939年生于山東蓬萊,1963年畢業(yè)于中央美術學院版畫系,曾供職于上海人民美術出版社、上海書畫出版社,兼職于上海交通大學、香港大學等多所高等院校的“客座教授”。編纂《當代著名畫家傳記系列》叢書并為許多著名大師級畫家的畫集作序或為其撰寫品評文章。1991年被上海影視公司聘為“藝術顧問”。1995年由文化部評為“文化部藝術品鑒定委員會委員”,1996年聯(lián)合國教科文組織授予其“民間藝術家”稱號,2002年受聘于《中華人民共和國政體通鑒》編撰委員會副主任委員而長期在北京工作。擅長書畫和古玩鑒定,受聘為國內外多家文化藝術部門“藝術顧問”或“藝術總監(jiān)”,尤其擅長戲劇人物畫創(chuàng)作。)

微信號:liang13426321492