戲曲藝術博大精深,其中包含了許多的劇種,但是我們熟知的有京劇、昆曲、秦腔、河北梆子、黃梅戲等等,然而其中昆曲、黃梅戲等劇種的歷史比較悠久。而京劇藝術更是貴為“國粹”,但是如果現(xiàn)在從群眾基礎的角度出發(fā)恐怕影響力最大的還是豫劇藝術,這一點是無可爭議的。

其實在過去戲曲劇種并沒有高低貴賤之分,京劇也好,昆曲也罷,他們都是活躍在民間的藝術,本質(zhì)上都是豐富群眾娛樂生活的一個方式,并且是要給觀眾帶來歡樂的。而戲曲藝人大多數(shù)都是四處跑碼頭唱戲的江湖藝人。也正因為如此他們生存藝術密切聯(lián)系在了一起,所以因此藝人務必要提高自身藝術,并且不斷創(chuàng)新,這樣才能夠讓觀眾喜歡。

我們看今天的豫劇藝術依然是影響力十足,而原因就是群眾基礎太強大,而這主要是得益于那些活躍在民間的藝人和民營劇院團,曾經(jīng)有一句話,那就是“有河南人的地方就有豫劇”,這句話說的并不過分,因為豫劇院團真的是自食其力遍布全國。

其實在過去京劇藝術也是如此,尤其是上世紀三四十年代京劇藝術的群眾基礎也是非常好的,只不過在建國后后京劇藝人進入了體制內(nèi)的劇院團,并且成為了體制內(nèi)的文藝工作者,而至此民營京劇院團幾乎沒有了。

而這種做法也是間接導致了京劇藝術出現(xiàn)了一個衰敗,并且是十分嚴重的衰敗,那就是越來越脫離群眾,這樣一來京劇藝術怎么能夠不衰敗呢?

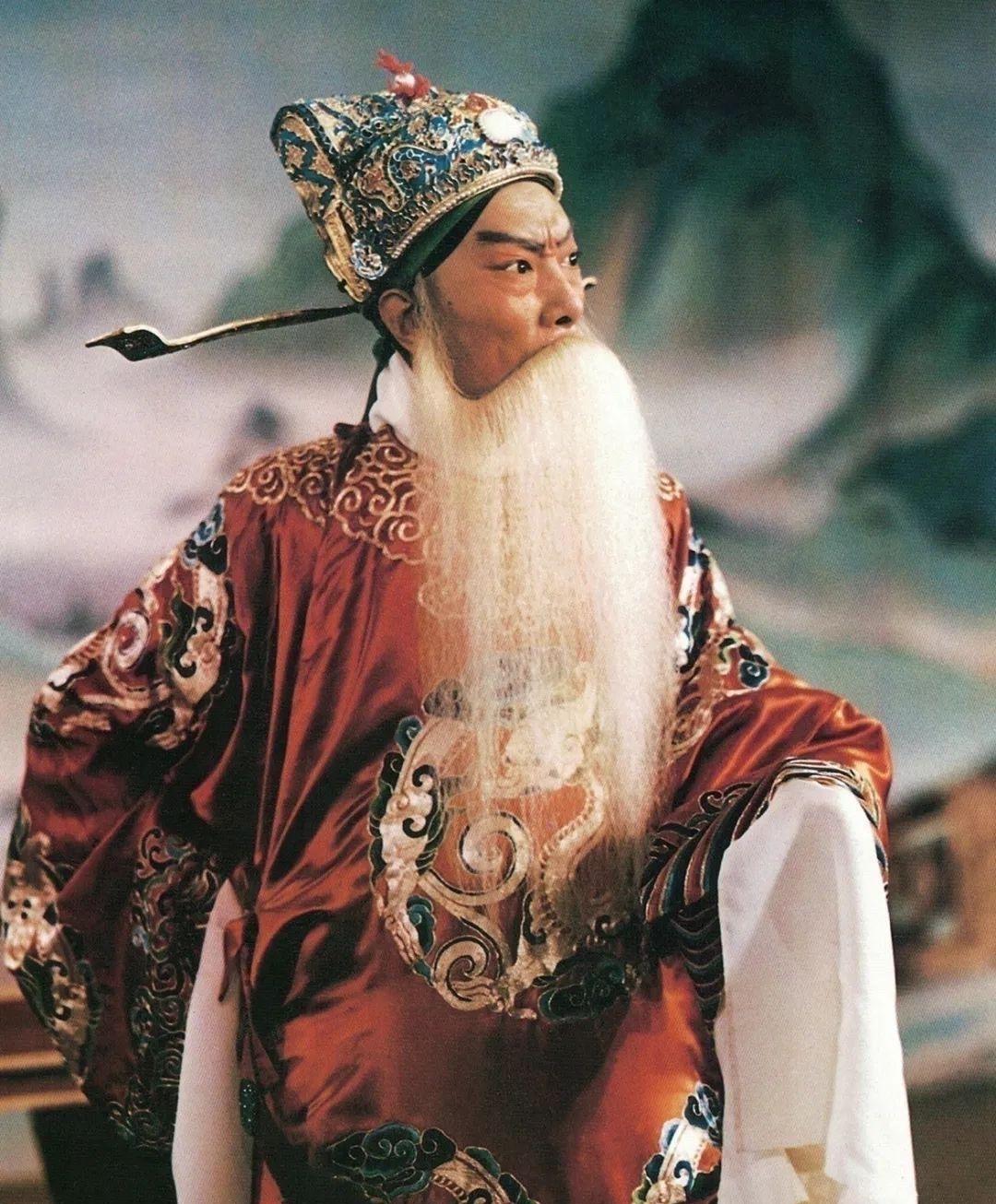

然而京劇藝術曾經(jīng)在上世紀六七十年代有一個中興,那就是革命現(xiàn)代戲的創(chuàng)排,上世紀五十年代后期各大京劇院團開始創(chuàng)排革命現(xiàn)代戲,并且創(chuàng)排出了《節(jié)振國》、《白毛女》、《紅燈記》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇襲白虎團》、《龍江頌》、《杜鵑山》、《平原作戰(zhàn)》、《磐石灣》等等劇目。

這一時期京劇藝術從題材到表演上都進行了創(chuàng)新,而這種創(chuàng)新最明顯的作用就是更加的貼近群眾了。說實話這一時期的京劇藝術是發(fā)展的,只不過讓傳統(tǒng)戲和一些京劇老藝人退出了舞臺,這是不正確的。

但是這一時期有一個可取之處,那就是樣板戲以及革命現(xiàn)代戲都是貼近群眾的,他們經(jīng)常在民間和工廠去演出。要知道過去梅蘭芳、余叔巖、楊小樓、金少山、尚小云、程硯秋等等都是大師級人物,他們的演出是一票難求的,很多老百姓是根本看不起的。

然而樣板戲以及革命現(xiàn)代戲則更加不同咯,主角都是一流的,但是卻會去民間演出這就是成功。

后來上世紀九十年代一些京劇名家像童芷苓、關肅霜等人挑班單干又帶來了輝煌,再之后就是衰敗了,因為很多京劇藝人不愿意離開體制內(nèi)的溫室。

(聲明:此文章內(nèi)容文字系愛傳統(tǒng)的少年原創(chuàng),未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載,部分圖片來源于網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系告知刪除,謝謝。)