「在文字中證道。——唐淚」

票房是一個最多爭論又充滿偏頗的話題。

比如百億電影人,與所謂歷史累積票房,通常都是只要掛名露臉,就把全部票房計入演員成績。

然后沾沾自喜于數(shù)字。

其實毫無意義。

當然如果按照統(tǒng)一標準計算,權(quán)當娛樂。

也未嘗不可。

本文試圖從一個更客觀的角度來談?wù)勂狈窟@一表象。

及其與票房相關(guān)的演員號召力問題。

首先要明白。

一部電影的票房究竟怎么來的?

它大致上與四個因素有關(guān),分別是題材類型、娛樂指數(shù)、投資與發(fā)行與成片質(zhì)量。

甚至還包括觀影風(fēng)向,以及檔期的競爭烈度。

所以其實并不存在什么無視題材宣發(fā)的導(dǎo)演、演員陣容。

因為有太多因素左右了票房的表現(xiàn)。

我們以港片為例展開。

首當其沖的是題材問題。

上個世紀的七十、八十和九十年代,從李小龍到許冠文,再到成龍、周潤發(fā)以及周星馳的崛起,是港片迷一直津津樂道的話題,尤其后三者,被稱作雙周一成,雄霸香港影壇近二十年。

但回過頭來,他們的電影類型化尤其突出,剛好分屬動作、喜劇和黑幫三大類。

這并不是偶然。

蓋因這三類題材的娛樂指數(shù)極強,為觀眾所喜聞樂見。

這五個人都是開創(chuàng)先河的人物,李小龍的功夫、許冠文的小人物時代、成龍的時裝動作、周潤發(fā)的黑幫警匪,以及周星馳的無厘頭,加之作品的編、導(dǎo)、演俱佳,遂成就盛況。

再看兩千年代之后的年度冠軍影片,計有喜劇7部、動作6部、警匪5部,三級及愛情片各1部。

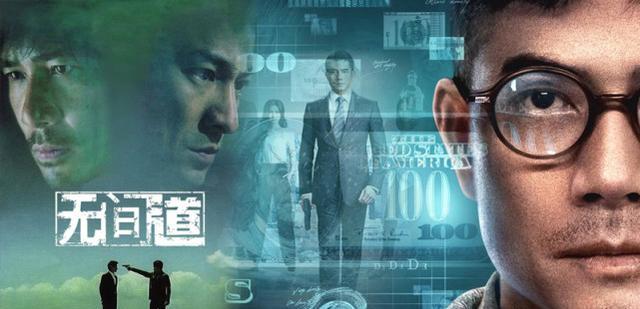

票房比較出挑的電影分別是周星馳的《少林足球》、《功夫》和《長江七號》,梁朝偉的《無間道》,郭富城的《寒戰(zhàn)2》和甄子丹的《葉問3》,均為五千萬級以上的票房成績,而這六部亦全數(shù)在港產(chǎn)片歷史排行總榜前十。

若放大到年度前十,商業(yè)娛樂類型的動作、喜劇和警匪仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。

如果打個比方。

就像體育和語文、數(shù)學(xué)課程比較,通常體育課更受歡迎。

或者是八卦新聞和正經(jīng)新聞的區(qū)別。

也就像“下里巴人”和“陽春白雪”,前者數(shù)千人應(yīng)和,后者僅寥寥數(shù)十人跟唱。

所以片單里偏娛樂屬性作品多的演員,其票房表現(xiàn)必然更加亮眼。

真正的文藝向類型,除非具備話題性并引起了跟風(fēng)觀影,否則票房一般情況下都不會很理想。

再論娛樂指數(shù)問題。

這個問題對電影而言相當重要,簡言之就是好看。

它需要由導(dǎo)演負責(zé),演員較為被動。

港片在這塊要勝過內(nèi)地影片,其敘事節(jié)奏明快、動作場面火爆,觀影體驗非常好。

所以盡管電影市場呈現(xiàn)一種區(qū)域性的此消彼長,卻仍有港片的一席之地。

但香港電影在頭部票房區(qū)域無建樹。

比如2012年,香港警匪電影《寒戰(zhàn)》刷新港片內(nèi)地票房紀錄到2.54億,《泰囧》卻沖高到12.67億;2018年《無雙》將票房紀錄拔升到十億以上,卻僅排名年度第十三位,合拍及內(nèi)地影片把持了年度票房榜前四,連好萊塢都暗淡無光。

如果拿票房排行榜來印證。

不管內(nèi)地還是香港歷史票房榜,除了少數(shù)例外,占據(jù)前列的電影絕大多數(shù)都是娛樂指數(shù)偏高的類型,也就是不管是什么題材,你不能否認電影好看。

比如內(nèi)地票房頭部的《戰(zhàn)狼2》、《哪吒之魔童降世》、《流浪的地球》,香港歷史票房前三的《寒戰(zhàn)Ⅱ》、《功夫》和《少林足球》,包括其他票房可觀的影片,不保證符合每個觀眾的喜好,但總體上來說一定是能讓大多數(shù)觀眾體驗到觀影愉悅的作品。

而娛樂指數(shù)不低的港片,為何沖不到內(nèi)地票房榜頭部?

這就與投資發(fā)行有關(guān)。

影片要想有良好的票房表現(xiàn),足夠的排片保證非常必要。

強勢的發(fā)行,能夠保證預(yù)售數(shù)字的好看和排片空間的充足。

甚至能做到各大網(wǎng)絡(luò)平臺鎖分控評,所以很多以評分高低為觀影依據(jù)的觀眾會踩雷。

而大多數(shù)觀眾其實是缺乏電影評判能力的,所以即便踩雷,但看著不低的評分數(shù)字,也會捏著鼻子說還行。

這里還不用談其他問題。

港片在內(nèi)地電影市場的發(fā)行相對偏弱,比如2018年的國慶檔的《無雙》,首日排片18%,居同檔期第三,隨后逆襲日冠,但排片一直被壓制,直到假期結(jié)束才以微弱優(yōu)勢上升到第一位。

又譬如饒曉志的《人潮洶涌》,如果按照慣例,這部電影最終票房會在一億以內(nèi)打住,但經(jīng)過幾輪的求排片以及輿論擴散,再加上同檔冠軍種子的口碑崩塌,影片逆襲拿了超過七億的票房。

當然這個案例并不一定是正向的。

誰都認為自家孩子不差,那是不是任何一部電影排片不理想都得來這么一遭?

如果這么搞下去,影院就完全被輿論綁架,從而導(dǎo)致更多的爛片出現(xiàn)。

綜合言之,高票房電影的背后,通常都有強勢的投資發(fā)行方。

在題材、娛樂指數(shù)以及投資發(fā)行之后,才談得上影片質(zhì)量問題。

這個問題牽涉到編劇、投資、導(dǎo)演、演員以及后期制作環(huán)節(jié),也是理論上電影最核心的東西。

說理論上,是因為質(zhì)量并不能決定票房,也就是說兩者并不是絕對的正比關(guān)系。

有很多電影票房不錯,但質(zhì)量其實非常一般,無非也就滿足了題材的大眾和娛樂指數(shù)的偏高,甚至可以被視作爛片。比如近十年有兩部爛片指數(shù)特別高的電影,分別是《天機·富春山居圖》和《澳門風(fēng)云3》,但其票房表現(xiàn)并不差,前者超過3億,后者達到11億。

所以對票房而言,影片質(zhì)量是理論上最關(guān)鍵對因素,但現(xiàn)實考慮下則要被排到最末。

而對質(zhì)量來說,導(dǎo)演和演員的水準就非常重要了。

最理想的組合,當然是好本子、好導(dǎo)演和好演員三者合一。

這其中任一環(huán)節(jié)弱化,都會導(dǎo)致質(zhì)量的下滑甚至僅僅在及格線游走。

綜合上述幾個因素。

就應(yīng)該大致能夠明白票房表象底下是什么了。

對那些有追求的導(dǎo)演和演員而言,應(yīng)該是首選質(zhì)量,其次票房。

畢竟一時的熱鬧和虛名,其實不堪一擊,觀眾并不傻,孰好孰壞,還是能分清的。

最好的選擇,當然是做到商業(yè)與藝術(shù)的平衡。

比如近十年表現(xiàn)最優(yōu)秀的港片是《無雙》。

沒有第二部港片可以比肩。

討論票房高低的時候,也可以先拿上述四要素比對,再結(jié)合檔期競爭情況分析。

對所謂號召力問題,其實就一目了然。